新年のごあいさつ

「六本木未来会議」読者のみなさんへ

新年あけましておめでとうございます。

2012年の6月6日"六本木の日"にスタートした六本木未来会議は、今年で7年目を迎えます。

2017年は、数多くのトップクリエイターがインタビューに登場し、これから実現させていきたいアイデアがたくさん生まれました。

今年は2015年から始まったクリエイティブディレクションを学ぶ学校「六本木未来大学」を、計6回実施。幅広い分野で活躍される講師の方々にご登壇いただき、示唆に富んだ講義を通して多くのノウハウが蓄積されてきました。

さらに、アートナイトでは「森の学校by六本木未来会議」を開催。そしてさっそく今年1月15日(月)には、アイデア実現プロジェクト#10「六本木未来会議BOOKキャラバン by 服部滋樹」を元に、BOOKキャラバンをTSUTAYA TOKYO ROPPONGIで開催します。

今年も編集部一同、さらに面白いコンテンツやイベントをお届けできるよう、取り組んでまいります。

今回のブログでは、2017年の振り返りとして、昨年公開したインタビューやプロジェクトの記事の中から、六本木や、アートとデザインの"未来"に関する文章をピックアップしました。お正月休みに、ぜひ記事本編をお楽しみください。

2018年が、みなさんにとって素敵な1年でありますように。

「六本木未来会議」編集部

【クリエイターインタビュー】

No.75 田川欣也 × ドミニク・チェン

====================================================

ドミニクさん「重要なのは、どういう未来にしていきたいか、だと思うんですよね。テクノロジーだけを追求していると、そもそもの動機がどんどん置き去りにされて、「速くて便利だからすごいでしょう」みたいなことになっちゃう。よりお金が儲かるとか、より効率性が上がるということではない、違う評価の軸を入れていかなくちゃいけないと思っていて。」

田川さん「いつでもどこでも現実よりすばらしいものが見られるデジタル体験がバーっと広がる一方で、この人しかない、この食べ物でしかないみたいな一回性の価値がけっこう残る。それらが極端に二分化していくというのが、僕のなんとなくの未来観なんです。」

> インタビュー記事へ

> 田川欣也さんのデザイン&アートの本棚へ

> ドミニク・チェンさんのデザイン&アートの本棚へ

No.76 川田十夢

====================================================

「もちろんアートがあって、それを観にいくっていうのもいいんですけど、成熟しつつあるメディアアートは、そろそろひとり歩きしてもいいかなと。街に点在する裏技があって、それが機能する。知っている人はそれが使えて、自分がまるでハッカーになったように感じられるし、たくらみに参加したみたいな感覚になれる。」

No.77 清水久和

====================================================

「もっとデザインの裾野を広げたいし、いろんなデザインが登場していい。いろんなデザインがないと文化は成熟しないし、たくさんの人を巻き込めないですから。」

No.78 青木保 × 落合陽一====================================================

青木さん「落合さんが言うような21世紀型の都市をつくるなら、日本でできるのはここしかないでしょう。私自身、国立新美術館の館長を引き受けたのもそれが理由で、新しいし、コレクションもないし、これはいいなと思って。六本木はやっぱり新しいことを取り入れて、未来に向かっていくことができる場所ですから。」

落合さん「僕は、アートの役割って「非言語の装置」だと考えています。たとえば、フランク・ゲーリーの建物は明らかに非言語の装置として機能していて、どこからも見えることで街をアートにしている。まだ六本木には、その装置がないので、どうやってランドスケープをたくさんつくっていくか、どうやって街全体をインスタレーションにするかが、これからの課題でしょう。国籍や人種を問わず、誰が見ても訴求力があるもの。国際色豊かな六本木のバックグラウンドにもハマると思うんです。」

> インタビュー記事へ

>青木保さんのデザイン&アートの本棚へ

> 落合陽一さんのデザイン&アートの本棚へ

No.79 為末大

====================================================

「人間らしさとテクノロジーって、全然違う未来として語られることが多いじゃないですか。かたや畑でオーガニックな野菜をつくって、かたや全部機械的になって、みたいな。でも、本当はもっとそれらが融合した「ほどよい未来」があるんじゃないかなあって思うんです。」

No.80 蔦谷好位置

====================================================

「答えはまだ出ていませんが、「音楽×テクノロジー」の新しい取り組みが六本木から生まれたら最高ですよね。」

No.81 ゲルフリート・ストッカー

====================================================

「東京は、まるでサイエンスフィクションのように整っていて、「社会実験の場」であり、「未来ラボ」でもあるんです。それが時として、東京がパーフェクトすぎると感じてしまう所以です。そしてそこに生きる人たちもまた、機械のような精密さで働いている。東京は今後、その完璧すぎるものからどう逃れていくのか、本能的に完璧ではない何かに向かおうとする側面がでてくるのではないかと思います。」

No.82 泉麻人

====================================================

「要は街もまた人と同じ生き物なんですね。変わりゆく中で、人に与える印象も違ってきますし、その都度、発見や面白さを見出せる瞬間がある。その瞬間をどれだけ見つけられるのか。見つけるための目を養うためには、やっぱり自分でいろんな道を歩いてみることでしか得られないことがたくさんあります。」

No.83 西野達

====================================================

「実は自然が好きじゃないんだけど、唯一好きな自然というのが完全に人間に飼いならされた自然なんだ(笑)。もちろん美しさは認めるし必要なものだとは思うけれど、俺にとって自然は退屈だね。盆栽や借景、日本庭園を見てもわかるけど、日本人はもともと大自然なんて好きでないんだ。

大自然よりは"人がつくったもの"がいいなと思うわけ。アーティストやデザイナーが、何カ月も何年も掛けて作品についてああでもないこうでもないと試行錯誤しながら一生懸命考えるわけじゃない? たとえそれが失敗作であったとしても、人が考える行為自体が美しいと思ってるんだ。」

No.84 安藤忠雄

====================================================

「私は、六本木には、もう文化的な施設や要素はすべて揃っていると思います。新しいものは何もいらない。あとは、今あるものをどう使っていくか。美術館などの施設を使う側の大胆なアイデアにかかっていると思います。」

No.85 蜷川実花====================================================

「今の六本木のアートのイメージを、もっと推進していきたいですよね。だって世界中の都市で、六本木みたいなところがアートの街になっている例ってあまりないと思います。欲望の渦巻く街だった背景がありつつ、アートの街になっている混ざり具合が珍しいし、おもしろいですよね。」

No.86 伊藤直樹

====================================================

「移動をデザインすることで街を楽しむのもそうですが、街にも移動を豊かにする仕掛けを付与すれば、もっと都市が魅力的になると思います。そのひとつの手段が、クリエイティブ特区宣言をすること。六本木にはその可能性があります。」

No.87 新海誠さん

====================================================

「現代を舞台にした物語を作るのは、今生きている人間の話を作りたいからだと思うんです。そういう意味で、自分にとって一番距離が近いのが東京という街なので、東京を舞台にした物語を作り続けているんでしょうね。」

【六本木未来大学】

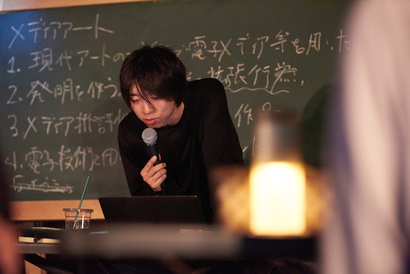

第10回 「齋藤精一さん、プロジェクトを成功させるディレクションって何ですか?」======================================================================

「クリエイティブディレクションで大事なのは、自分が何者なのか、自分のバックグラウンドは何で、今自分は何に興味を持っているのかをさらけ出していくことだと思います。自分の専門性だけでなく、趣味は何なのかとか、何に興味があるのか。知識、思考、回路、友達、チーム、技能、技術、人生、すべてを道具として使って、自分は何をすべきかを考えてほしい。」

第11回 「菅野薫さん、チームでいいものを生みだす方法って何ですか?」

======================================================================

「自分のできることや得意なことに意識的な人は多いと思います。でも、大きな仕事をいい形で実現するためには、自分にはできないこと、不得意なことを自覚することが大事なんです。自分でできないこと、上手ではないことを最高のプロフェッショナルに依頼するからチームができる。」

第12回「田川欣哉さん、テクノロジーを使った クリエイティブ組織の作り方って何ですか?」

======================================================================

「アーティスティックな作品をつくるときには個人が登場しなくちゃいけない。その"私性"というものを担保しながら、プラットフォームをいかに科学的につくっていけるか。そのバランス感覚が、次世代のクリエイティブ組織の根っこではないかなと思うんです。けれど、残念なことに、ほとんどの会社がどちらかに偏っているのが現状。大企業は私性がなく科学に行きすぎ、トップに巨大な"私"がいる古典的なデザイン会社には科学がない。"私"性がきちんとクリエイティビティとして発揮されることと、"我々"としての会社が基盤としてていねいに構築されていること。Takramは、その両方を大事につくっていきたいと思っています」

第13回「梅田悟司さん、 人が動きたくなる言葉って何ですか?」

======================================================================

「どうしても言葉を飾ること、修飾を高めることを考えてしまいがちですが、何を思い、何を本気で言おうとしているかを把握するほうが重要。それを認識さえできれば、最終的に言葉にするのは簡単なことなんです。」

第14回「佐渡島庸平さん、ファンづくりのために必要なコミュニティって何ですか?」======================================================================

「社会に出ると、ミスがなかなか許されませんよね。しかも、現代は自分には能力があるんだと常に証明しないといけないことも多い。それがコミュニティの中では、ある種の失敗やダメな部分も、すべて愛嬌として認めてもらえて、受け止めてもらえるんです。コミュニティ内で、メンバー同士がコミュニケーションをしっかり取っていると、優秀さを示さなくても、"自分の居場所"を確保できる。それって、すごく心地いいことなんですよね。」

第15回「寺尾玄さん、新しい体験を提供するって何ですか?」======================================================================

「商品を通して得られるそれぞれの体験という名の成果物こそが、お客様との真のコンタクトポイント。その体験によって人々が感じる嬉しさ、人生の大事なものを徹底的に考えるのがもっとも大事ことではないでしょうか。」

【六本木未来会議アイデア実現プロジェクト#04】

森の学校 by 六本木未来会議 PROJECT REPORT

======================================================================

昼の部:川田十夢さん

「アートは"難しいものをわかっている人が偉い"っていう考え方が、なんとなくありますよね。キャプションを見てわかったつもりになることもあるけれど、今回作ってもらった妖怪の物語のように、自分で想像を膨らませる鑑賞法もあると思うんです。妖怪を作るプロセスと作品を作るプロセスはわりと近くて、もやもやしたものに形を与えて、それがどう作用するかっていうのはまさにアート。今日作った妖怪のことを心に留めて、普段から疑問符を見過ごさないようになってほしいですね」

夜の部:落合陽一さん

「アートやデザイン、テクノロジーが資本主義と付き合うには、自分という個人の特筆性を考えて、商材や価値に変換可能にする必要があります。それがうまくできている人は、一見すると何もしていないのに儲けてやがって......という嫉妬の対象になりがちなんです。もし自分がムカついていたら、実は同じようなことをしたいのだと気づいて、自分の特筆性に重ね合わせて真似できるようになるのが一番重要なこと。それを常日頃から考えられる人間になると、非常におもしろいんじゃないかなと思っています」

RELATED ARTICLE関連記事

RANKING