六本木未来会議BOOKキャラバン@文喫 PROJECT REPORT

フィルターバブルを克服するためにできること。

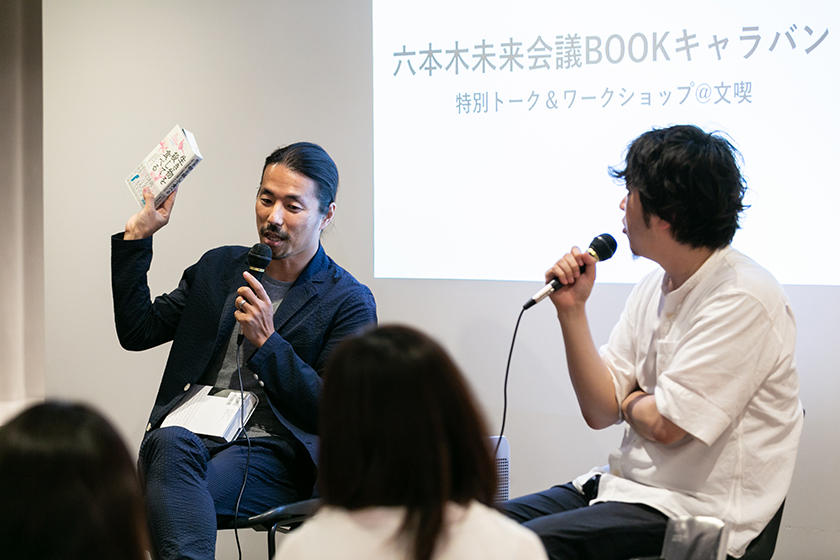

クリエイティブ集団「graf」を率いる服部滋樹さんへのクリエイターインタビューをきっかけに実現した、「六本木未来会議BOOKキャラバン by 服部滋樹」。その名の通り、毎回六本木の街を舞台にキャラバンしていく企画ですが、今回は、六本木通り沿いの青山ブックセンター跡地に新しく生まれた本屋「文喫」が会場に。リニューアルを経て発売されたばかりの『広告』編集長の小野直紀さん、『WIRED』日本版編集長の松島倫明さんをゲストに迎え、インターネット社会が成熟し、情報過多となった現代において、「本屋が激減。フィルターバブルを克服して、上手に情報を得る方法とは?」をテーマに、トークとワークショップを行いました。

会場となった「文喫」は、2018年12月にオープンしたばかりの、なんと入場料のある本屋。「本と出会う」ために本屋へと足を運んでもらうための仕掛けなのだそう。そんな文喫には、約三万冊の書籍が揃い、来場者は普通の本屋に行くのとは違った気持ちで本と向き合うことができる仕掛けがたくさん。ユニークな本屋を舞台に、まず前半では、「フィルターバブルを克服して、上手に情報を得る方法」について、小野さんと松島さんがトークを繰り広げます。いったいどんな答えが導き出されたのでしょうか。

ニュースを追いきれない情報過多な時代。

小野直紀僕は、博報堂に所属していて、情報を発信し続けている側ではあるのですが、いち生活者として情報が多すぎるなとも感じていて。松島さんはどんな時に情報過多だなと思いますか?

松島倫明ニュースですかね。ニュースって自分から取りに行くものではなくて、向こうからやってくるものだと思うのですが、多すぎると感じる時もあって。だから、あえてニュースを見ないようにしていますね。

小野僕の場合は、漫画を読んでいる時なんです。読み終わると新しい作品を探すのですが、新刊の量が多すぎて途中から読むことが義務みたいになってくるんですよ。

松島仕事みたいになってるんですね(笑)。『WIRED』も毎日ウェブでたくさん情報を発信しているので、僕も情報を過多にしている発信者の一人だとは思うんですけど......。ただ、『WIRED』が創刊されたのは、1993年で、インターネットがまだ普及していない時代だったんです。

小野へー!

松島面白いのは、創刊時、「これだけ情報があふれた時代において究極のラグジュアリーとは意味と文脈である」と宣言しているんです。今の方が情報はずっと多いと思うのですが、インターネット以前から現代人は情報が多いと感じていたということですよね。

意外性のある情報を、「本」と「人」から得る。

小野今日の本題は「情報過多な状況で、フィルターバブルを克服して、上手に情報をとるにはどうしたらいいのか」ってことなのですが......。僕、最近Twitterを始めたんです。タイムラインを見てみると本当に偏った情報を受け取っているなと感じていて、これは少し距離を置かないといけないなと。

松島僕も、自分のタイムライン上ではある政治のトピックスに対してみんなは反対しているのに、世論は賛成の方が多かったりして。タイムラインで起きていることと現実で起きていることが全然違って、パラレルワールドにいるのかなと思うくらい。

小野あらゆる情報が自分の都合の良いように提供されるようになってきていますよね。ちなみに、「フィルターバブル」という言葉、実はこれまで知らなかったんです。このトークに声を掛けてもらってから調べて。

松島フィルターバブルってアルゴリズムやAIが根底にあって、僕らがオンラインのいろいろな場所に足跡を残していくことで、それを解析してその人に最適化された情報が与えられるわけです。その人の関心軸に沿ったピンポイントな情報が提示され、逆にそれ以外の情報がフィルターによって排除されるようになる。結果的にどんどん自分の関心というバブル(=泡)の中に閉じ込められていく状態のことを言うんですね。

小野自分が情報を得るチャンネルが、自分にとって居心地のいい場所になっていく。

松島はい。だからこそ、自分の関心の外側にある、意外な情報が入ってこないという事態が一番の問題になってくるんです。

小野まさにそうですね。フィルターバブルを克服するにはどうしたらいいんでしょうかね。

松島僕がいつも言っているのは「本を読んだ方がいい」ということ。それはつまり、誰も取り入れていない情報を得るということなんです。オンライン上の情報は誰でも得られるけれど、本はそうじゃない。ある人が「3,000円以上の本しか買わない」と言っていて、なぜならそんな本は誰も読んでないからと(笑)。

小野それは面白いですね。他の人が持っていない情報を持っている。僕は、普段あまり本も雑誌も読まないのですが、『広告』の編集長に任命されてから、ひたすら人に会うようにしました。肝臓を壊すくらいまで2ヶ月間、毎日飲み歩いて、それぞれから、今面白いと思っている話を教えていただいたんです。あたりまえのことですが、すべての情報は網羅できないので、縁というか、会った人たちから得た情報を信じようと思ったんです。

松島やっぱり人からは濃密に情報を汲み取れるし、意外性のある情報を得るなら、究極の方法は人と会う、かもしれませんね。

「意味と文脈」にこそ価値が生まれる。

小野次のお題は「情報を発信する側としては何を考えているか?」ですが、これは松島さんにお話を聞いてみたいです。

松島ウェブは、配信のコストがかからないので、情報をたくさん出せるんですよ。それに、誰が何を読んだかということがわかってしまうので、フィルターバブルの力学はどうしても生まれてしまいます。なので、紙の雑誌を同時に出しているということはすごく大事。『WIRED』では、紙とウェブで発信していますし、イベントもやっていて、それらをすべてまとめてどういう体験をつくれるかということは常に考えていますね。

小野一般的に広告は、ターゲットがいて「あなたはこういう情報が欲しいでしょ?」という届け方をします。その時になるべく僕がトライしたいと思っていたのは、「必要だと思っていたけれど、気づいていなかったこと」を届けること。広告の用語ではインサイトというのですが。

松島ファストメディアとスローメディアという言い方があるのですが、読んだらすぐ忘れてしまうような毎秒発信されていくニュースがある一方で、ニュース性はないけれど、その代わり意外な情報や新たな発見=インサイトがたくさん詰まっているのがスローメディアなんです。

小野なるほど、なるほど。

松島例えば、本って時間をかけて読むので、細かい内容は覚えていなくとも、その本のメッセージや本を読んでどう感じたかという経験が脳に溜まっていく。背表紙を見てどんな内容か思い出せるような、そんな体験を届けるのが発信者の役割なんじゃないでしょうか。

小野『広告』をつくる際に前代の編集長にもインタビューをしたのですが、その時言っていたのは、「インターネットは情報である。そして、本は知恵である。では雑誌はどうだろう?」と。そういう問いを立てながら、雑誌を考えていったそうなんです。

松島面白いですね。

小野おそらく雑誌は、情報と知恵の中間で、そこから僕は「視点のカタログ」という捉え方をしました。「こんな見方もあるのか」と、情報への導線や文脈をつくってあげることで、読む人にとってフィードバックが得られるように意識してつくっていったんです。

松島すばらしい。『WIRED』創刊の言葉のように、情報があふれている時代で一番大切なのは「意味と文脈」を情報に与えることで、それは小野さんの言う「視点を与えること」とパラレルだと思います。情報そのものではなく、「意味と文脈」があるからこそ価値が生まれるし、それを届けるのがわれわれの役目ですね。

来たるべく未来で、フィルターバブルが突き進むと?

松島今はニュースが最適化されていますが、これからは、例えば人によって映画の結末が変わってくるとか、コンテンツが最適化されていくんじゃないでしょうか。そういうふうにフィルターバブルが突き詰められると、逆に一人ひとり得ている情報が全然違うという分散化が起こってくるかもしれません。それがいいか悪いかわからないんですけど(笑)。

小野もしかするとフィルターバブルの克服を考えることと人間のあり方を考えることは、近いのかもしれないですね。最適化が進んでいくことで、ある種、人間がやることがなくなってしまう。それは嫌だなあと。

松島今はもう記憶は、機械に頼って外部化してますもんね。これは不可逆的な変化ではあるので、あとはいかにうまく使うかということが大事ですよね。

小野人間は有限であるということもポイントかもしれません。限られた時間でフィルターバブルの中で何かをやらされている状態は気持ち悪いじゃないですか。その時に自分が「何をしたいか」とか、「どうありたいか」を考えることが重要で、そのためにも、まずはフィルターバブルの中に自分がいると意識してみることは有効な気がします。

松島今日、僕らはそういうメタ認知を得たので、その認知があるだけで相当世界の見方が変わってくると思います。

小野他人のフィルターバブルを覗いてみるっていうのもいいかもしれませんね。例えば、Twitterのタイムラインを交換してみるとか。松島さんの見てみたいですもん。

松島本当ですか(笑)。そういえば、これも読んだ話なんですが、イベントやワークショップなんかで参加者に試しに「ロックを外した状態のスマホを隣の人と交換してみてください」と言うと、みんな死にそうな顔をするらしいんですよ(笑)。

小野絶対、嫌でしょうね(笑)。でもTwitterのタイムラインだったら、そこまでじゃないと思うのでやってみたいですね。やってみましょうか。

松島それやれたら面白そうですね。わかりました、やりましょう!

小野新しい企画ができたところで、ここでトークは一旦終了です。

選書で見えてくる、2人の違い。

トーク終了後は、ワークショップを通じて、実際にフィルターバブルを克服する体験を用意しました。まずは、ゲストの二人それぞれに「文喫」を自由に歩いてもらい、制限時間内に選書してもらいます。相手が選書をする様子を観察してもらい、順番が来たら交代します。

スタートにあたって、文喫スタッフさんから選書にあたってのアドバイスが。「文喫」には多くの本屋にある「検索機」がないのだそう。これは、本との思いがけない出会いを大事にしているから。「とにかく目についた本を手に取ってもらって、本能的にどんどん選書してください。手に取った本を見てみることで自分の傾向がわかりますし、本棚から本棚へと自分の興味・関心が分化していく体験が味わえるはずです」。

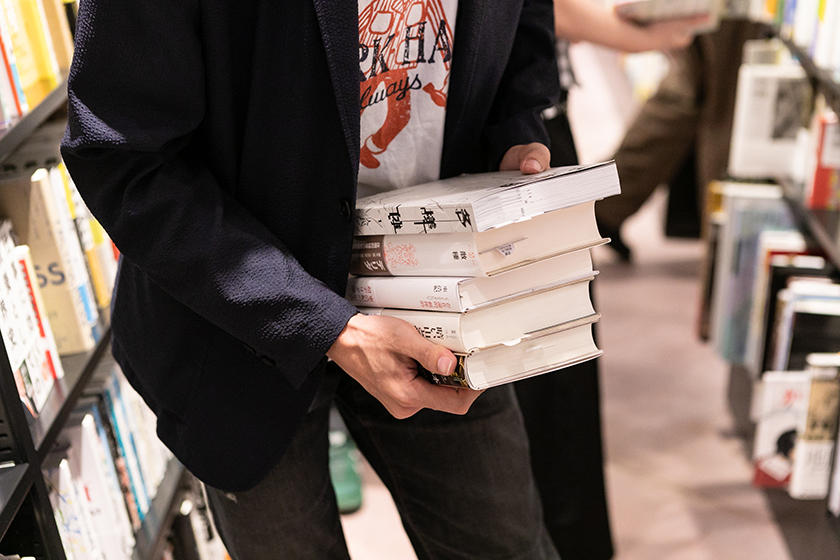

まずは小野さんから選書スタート。制限時間は4分間。「どんどん選んじゃっていいですか?」と足早に本棚へと進んでいきます。参加者も一緒に、小野さんの選書ルートを観察します。

「宗教」の棚から「映画」の棚まで、ジャンルを飛び越え、迷いなく直感で本を手に取っていきます。

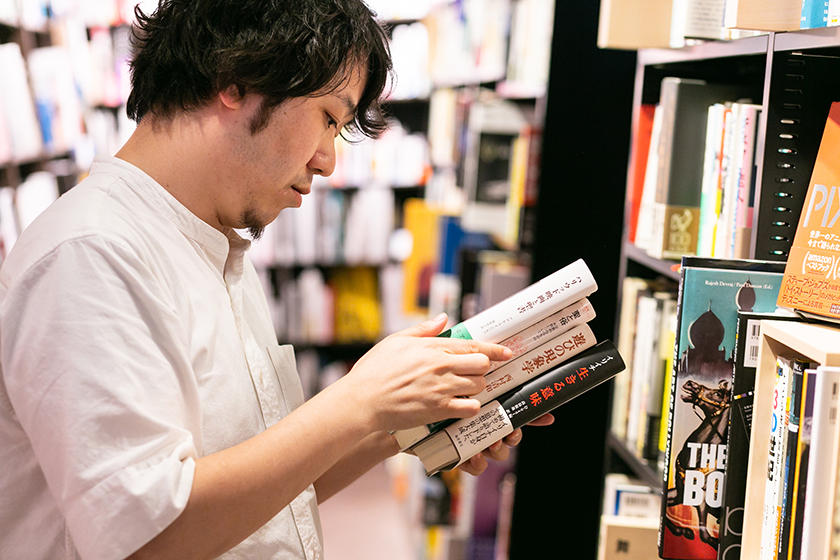

続いて松島さん。じっくりと時間をかけながら本棚に並ぶ本を吟味していきます。「4分じゃ足りないかもな」と残り時間を気にする声も。

「自然科学」の棚を中心に、手に取った本を1ページずつ丁寧に読み込みながら選書を進めるスタイルです。

最終的にお二人が選書したのはこちら(上段:松島さん、下段:小野さん)。なぜこの本を手に取ったのでしょうか? その理由を聞いてみます。

小野さん選書4冊―人間の本質を探る

■『生きる意味―「システム」「責任」「生命」への批判』(著・イバン・イリイチ/藤原書店)

『広告』の次号のテーマが「著作」なので、それに関する本はないかなと探してみました。先ほどのトークの最後に人間の話が出てきたと思うのですが、イリイチの本が目にとまって手にとりました。

■『遊びの現象学』(著・西村清和/勁草書房)

もはや「著作」とは離れていってしまっていますが(笑)。ビジネスをやっていると効率や儲けばかり考えてしまうのですが、そこから解き放たれた時に、人間はどうなるのか興味があるので選びました。

■『聖と俗 〈新装版〉: 宗教的なるものの本質について (叢書・ウニベルシタス)』(著・ミルチャ・エリアーデ/法政大学出版局)

今、小規模の経済圏が大量に生まれてきているのかなと思っていて、そういった小さなコミュニティの中で行われている宗教のようで、俗っぽいことに興味があって、そのまんまだ!と。

■『目に見えるものの署名: ジェイムソン映画論 (叢書・ウニベルシタス) 』(著・フレドリック・ジェイムソン/法政大学出版局)

映画の棚にあったのですが、また「著作」に視点を戻して、タイトルで選びました。「署名」というキーワードが、制作物の著作性を考えるうえでヒントになればいいなと思って手にとりました。

松島さん選書3冊―生物と自然から新たな視点を得る

■『生物圏の形而上学 ―宇宙・ヒト・微生物―』(著・長沼毅/青土社)

僕も小野さんと同じで、『WIRED』の次号のことを考えて選ぼうと思っていました。次は「実装」というテーマなんですが、「実装」をどう読み換えることができるのかを今は考えていて、植物系の本でネタを探そうと。以前ご一緒したことのある長沼毅先生の本を見つけたので、パッと手に取りました。

■『生き物を殺して食べる (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズIII-3)』(著・ルイーズ・グレイ/亜紀書房)

前職で書籍編集者をやっている頃にこの原書のほうの企画書を読んでいて馴染みがあったので選びました。職業柄、手掛けた本や知っている本がたくさんあるのですが、本棚を眺めていると自然と知っている本にまず目がとまるんです。それって、自分の関心領域が棚のその辺りにあるということなので、ちょっと左右を見てみると、自分にとって面白そうな本に出合えたりするんです。

■『森は考える――人間的なるものを超えた人類学』(著・エドゥアルド・コーン/亜紀書房)

これは、先ほどの実装と植物という関係に戻って、人間の生命圏を森も含めて哲学的に考えてみようと。おそらく1冊目の長沼先生の『生物圏の形而上学』と響き合う内容で、多角的な視点から考えられそうです。あと装丁もかっこいいですよね。

お互いの選書の理由を紹介し合ったお二人。松島さんは「相手の話を聞くだけでもめちゃくちゃ面白いですね。どれも読んだことない本だったのですごく新鮮でした!」と、まさにフィルターバブルの外側から情報を得る体験に手応えを感じている様子でした。

続いて参加者のみなさんも、二人一組となって選書を行います。選書した後は、自分が辿ったルートとどうしてその本を選んだのか、紹介し合います。みなさん積極的にお互いの興味・関心をシェアし、制限時間を延長するほどの盛り上がりに。自分のフィルターバブルの外側の他者の視点に触れる体験ができました。

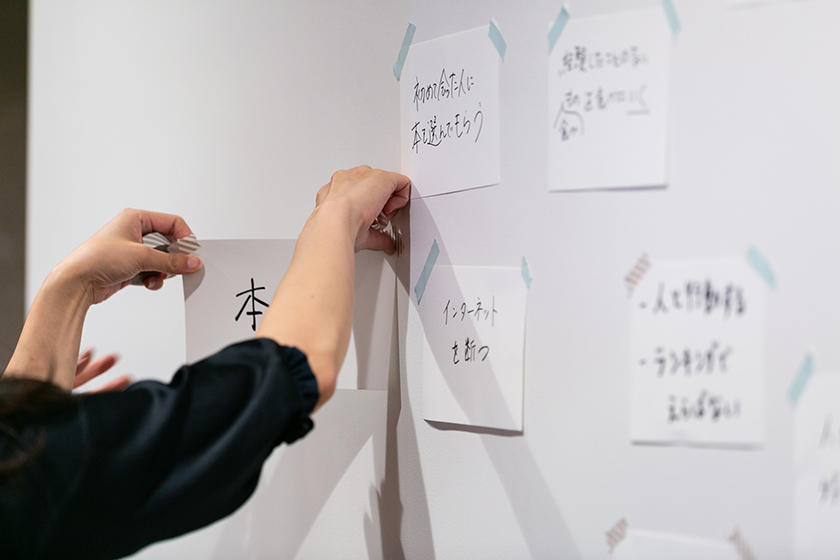

座学・実践を経て、イベントの最後は「フィルターバブルを克服するアイデア」を参加者みなさんから募り、ゲストのお二人とディスカッションを行います。

フィルターバブルを突破するのは、ポジティブさ!?

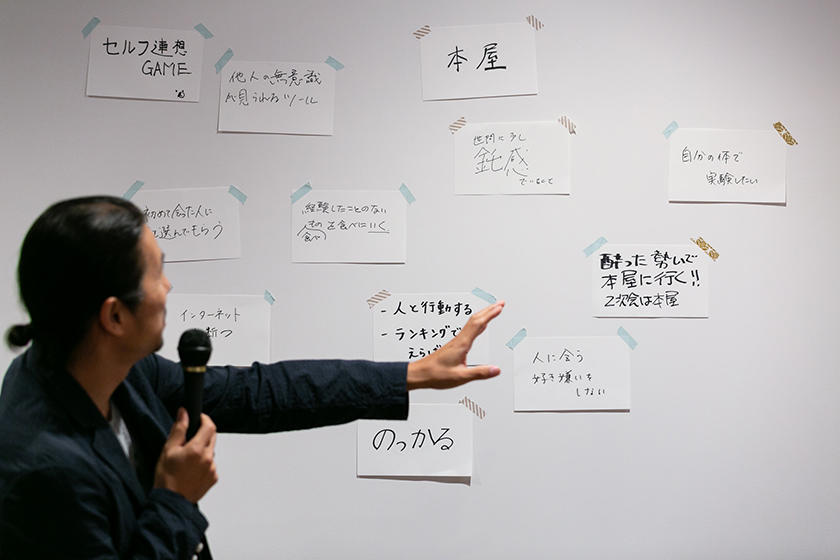

松島「自分の体で実験したい」というのがあるのですが、これってどういう意味なんでしょう?

会場自分が試して納得しないと、何が正解かわからないし、フィルターバブルの中にいるかどうかもわからないということですね。

小野たしかに情報を自分ごと化して、実践するって大事かもしれませんね。ただ情報を得るだけだったら脳内にとどまるけれど、実際にやってみるところまでいくとまた違って感じるはず。

松島「世間に少し鈍感でいること」もいいですね(笑)。

小野それってポジティブでいるってことでもある気がします。そうなると自分と反対意見や嫌いなものがあったとしても、受け入れられる。例えば、けなされても「自分の悪いところに気づけた!」みたいな(笑)。

松島そう捉えると、フィルターバブルを抜ける感じがありますね。そして、「本屋」が一番上にあるのが......。

小野貼る位置が秀逸ですね(笑)。

松島フィルターバブルを克服するには、「本屋」。結局これですね。

今回のBOOKキャラバンについて、最後にお二人に感想を伺いました。

松島本屋って大好きな場所であると共に、「これだけ本が溢れているのに自分がさらに一冊を作る必要があるのか」と思わされて落ち込むこともあって、自分にとってラブ&ヘイトな感情を持つ場所なのですが、そういうところで今回、小野さんと本の話を思いっきりできたのは貴重な機会でした。

小野話をする中で、フィルターバブルをどう克服するかということと、自分は何に興味があるのかを考えることは近いのかなと感じていました。そして、興味に対してどうやって多角的な視点で見ていくのかが大事なんだという発見もあって。みなさんも自分はこんな興味があるんだと発見されたと思います。自分自身もこういう視点で本屋に行くことがなかったので良い気づきを得られました。ありがとうございました。

松島今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。

「フィルターバブルの克服」をテーマに、情報過多の現代を乗り越える術を探った今回のBOOKキャラバン@文喫。選書を通して見えてきたそのヒントとは、自分自身の興味・関心とあらためて向き合うこと。そして、周りの人とシェアし合うことでした。多様な興味・関心を受け入れる本屋という存在は、まさにフィルターバブルを抜け出す一歩を踏み出すためにぴったりな場所。次は、どこで、どんなキャラバンになるのか。次回の開催をお楽しみに!

RELATED ARTICLE関連記事