PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #18

「虚構大学2019年入学試験」PROJECT REPORT

update_2019.04.03

photo_masashi takahashi / text_natsuki numao

脇田玲さんと廣川玉枝さんがクリエイターインタビューで語った「六本木は、アートと実験が展開されつづけるストリートであれ」というアイデア。2019年2月21日から2月24日まで東京ミッドタウンで開催された『未来の学校祭』にて、「虚構大学2019年入学試験」として実現しました。この入学試験の考案者となったのは、ウラニウム(脇田玲さん×石原航さん)と建築家で東京藝術大学美術学部建築科准教授の藤村龍至さん(RFA)。『未来の学校祭』で行われたこの入試パフォーマンスには、どのような思いが込められていたのでしょうか。

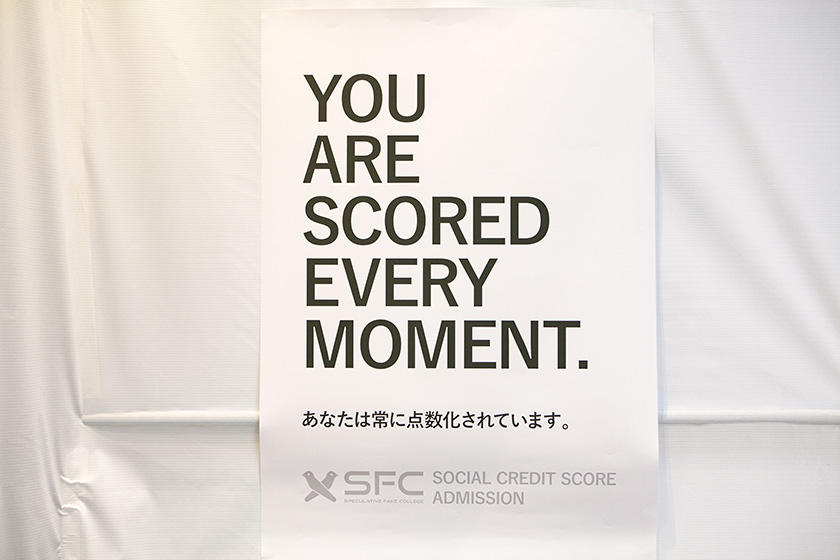

六本木未来会議のクリエイターインタビューで「六本木は、アートと実験が展開されつづけるストリートであれ」というアイデアを語ったアーティスト脇田玲さん。2018年の六本木アートナイトでは『キアスマ』というダンスパフォーマンスで、廣川玉枝さんとともにそのアイデアを実現していましたが、今回もストリート上で実験的な試みをアートで表現しました。舞台となったのは、東京ミッドタウンで行われた、「未来の学校祭」。ITの高度化によって個人が識別され、さまざまな活動がスコア化される未来を危惧し、「虚構大学(Speculative Fake College)」を開校した脇田さんが、今回実験したのは、虚構大学の入学試験のパフォーマンスでした。

作品制作の発端は、自ら教授として大学での教育にも携わる脇田さんが入試試験に携わった際の学生の画一的な回答だったといいます。学校とは何か、知能とは何かを問う目的で考えられたこのプロジェクトは、実際にどのようなプロセスで「虚構大学(Speculative Fake College、略してSFC)」となったのでしょうか。

教育や入試をスペキュレーションすることで、未来をあぶり出す。

脇田SFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)の教員として15年間、入試や授業に関わるなかで「知能って何だろう?」と日々考えています。入学試験に関して言えば、SFCはクリエイティビティを問う問題を出すことが多く、僕ら教員をびっくりさせるような回答を毎年期待しています。しかしながら、受験生の回答の多くは残念ながら平凡で画一的なものが多いのが実状です。予備校で指導されたであろうバズワードやストーリーで満たされた小論文は、正直なところ採点していてもあまりおもしろくないなと感じていました。クリエイティビティを問う問題を出しているのに、「傾向と対策」から生まれる凡庸な回答しか返ってこない現在の入試のあり方に大いに疑問を感じています。

入学試験は大学にとって一番大切なイベントですが、本当に試験でインテリジェンスを正しく測れているのか? という問題意識が、今回の作品につながりました。医学系の大学が女子受験生に不利な得点操作をしたというニュースを始めとする、学校に関するゴシップも記憶に新しいですが、大学は社会を見る窓でもあると思うんです。だから、大学の未来の姿をスペキュレーションすることで、私たちの未来の生活が見えてくるのではないかと考えました。日本の大学に勤務する僕にとって、大学を批評するアートこそが今回の『未来の学校祭』のテーマである「ギリギリ」に相応しいと考えました。おそらく大学関係者にとってはすごく実験的な試みです。

石原僕は脇田さんの研究室の学生でもあり、スペキュラティブデザインの文脈でフェイクと信用をテーマにした作品をつくっています。今回は入試をテーマにしたアイデアということで声をかけてもらって、脇田さんと一緒に作品をつくることになりました。国や銀行、大学などの権威ある組織からアルゴリズムへと信用の担い手、言い換えれば「お墨付きの主体」がとって代わった時に何が起きるのか。それを考えて悶々としていた時でした。入試はアルゴリズムと信用のことで世間を騒がせた、ある意味一番ホットなトピックでしたしね。

そこで、近い将来、入試に「信用スコア」という個人をレーティングする仕組みが導入されたら何が起こるのかを想定してみて、どんなものをつくればいい議論が生まれるかをスペキュラティブにデザインしてみたのです。

もともと、この入試というお題とは別に、フェイクとそこに紐づくアルゴリズムの関係を模索していました。人が"動機"(Why)を持ち、それを達成する"手段"(How)がアルゴリズムであるというのが一般的な人とアルゴリズムの構造だったはずです。しかし、人間が担っていた「なぜこうすべきなのか?」というWhyの部分が、今まではHowであったはずのアルゴリズムに入れ代わりつつあることは往々にしてあると思います。

脇田現在の大学の形式的な入学試験は、出題者と回答者による傾向と対策のプレイに過ぎないですよね。今回立ち上げた虚構大学のサイトにも、問題提起のつもりで、現状を赤ちゃんプレイとかけて「バブー、バブー。」と悪ノリで書いてます(笑)。今の入試が、本当の知能や創造性を評価する場としては、機能していないように思えるんです。受験は大学が社会に投げかけるメッセージでもあり、とても重要な一方、問題を出す側は失敗できないんです。どういうことかというと、本来だったら時代によってフォーマットを変えたり、新しいメッセージを出していかなければいけない。このご時世にスマホも禁止、さらに鉛筆でマークシートに回答せよというフォーマットは時代錯誤もいいところです。インターネットの普及を考えれば、オンラインで受験できてもいいはずですし、検索やプログラミングといった行為が試験の中に入り込んでもおかしくない。しかし、時代に合った試みを導入すれば、それが原因で採点でミスが起きたりして大変なことになる。実験的な問題がつくれないから、毎年同じ科目名で同じフォーマットで同じような内容の入試を繰り返すしかない。

だから今回の作品は、信用スコアが普及した未来を想定しつつ、虚構の大学の入学試験というパフォーマンスにしました。虚構の中で物語を展開し、そこから実像の可能性を拡張するということです。本番の入試ではできないような実験を虚構大学で試して、その知見やフィードバックを本当の入試に反映できればいいなと考えました。また、鑑賞者をパフォーマーに変換してしまうことで、作品の体験後に他の鑑賞者を眺めることでメッセージが深く解釈されるような工夫をしました。

ストリートを演出する行列のアーキテクチャー。

さまざまな人が行き交う東京ミッドタウンの通路に、突如現れた単管パイプ。ホワイトキューブの中ではないストリート上に突如登場した展示では、予想外のできごともたくさんあったようです。

脇田石原くんとふたりでコンセプトを考えて、大学のロゴマークやグッズなどを計画したあと、僕の所属ギャラリーであるヒロミヨシイの吉井さんに相談をして、空間づくりの担当として東京藝大の藤村(龍至)さんを紹介してもらいました。 実は藤村さんとは二十代の頃にオフィスをシェアしていたこともあって、不思議な縁を感じています。

藤村テーマが受験だと聞いて、真っ先に湯島天神の行列と鳥居が頭に浮かびました。空港などでモニターが上にある空間はよく見かけるので、それと湯島天神を組み合わせてみたらどうかと、思いついて単管パイプを鳥居のような形に並べてつくってみました。今日、展示会場に行ったらお客さんが皆すごく綺麗に行列をつくって並んでいて、なんとなく初詣感を感じましたね。観客に自然とあの立ち振舞いをさせたのは、あの鳥居のような建築のおかげかもしれない。 並んでいる人を見ると、人は自然と並びたくなるのかな。「行列のアーキテクチャー」というタイトルで一冊本が書けそうですね(笑)

脇田藤村さんのアーキテクチャーによって、観客が待つことを不快に感じなかったのではないかと。並んでいる大衆を見て自分もその列に加わり、作品を体験するという経験をつくりたかったのですが、藤村さんのアウトプットはまさにその完璧な受け皿になってくれた。バッグやクリアファイルなどのグッズなどもつくって、行列するのに十分な数のお客さんを集めました。自分の入試タイムが終わっても、まだ人が並んでいる様子が見えるようにしたかったんですね。

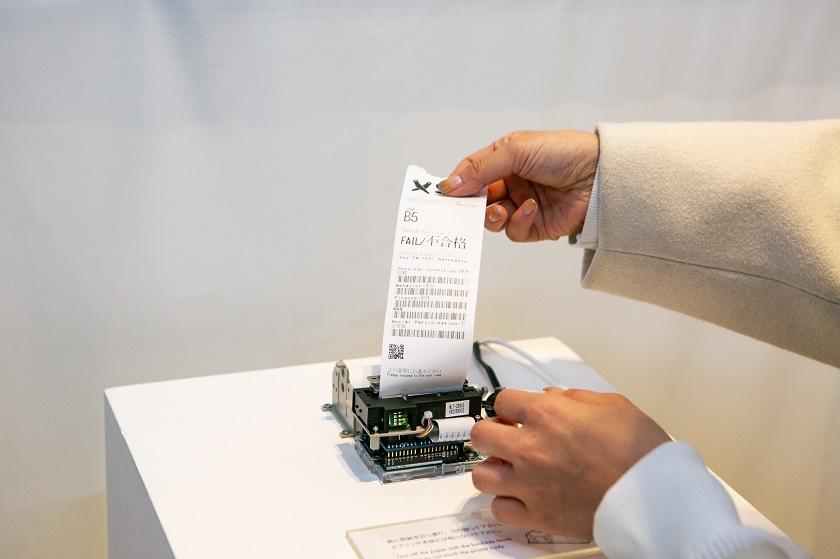

今回の入試パフォーマンスでは、体験者はまず鳥居のような門をくぐりながら、3台のモニターを順番に数秒間目視します。自分の顔をシステムに認識させると、独自のアルゴリズムに基づいてスコアが計算されます。そのあと肉の等級になぞらえた、B2、A5といった"自分のランク"と、"合否診断"がロール紙にプリントされるという仕組み。そして体験の最後に目にするのは肉の塊の写真です。そこには、『個に番号をつけて識別し、点数をつけ、ランクづけする。それは家畜に対して行ってきたことです』とセンセーショナルな言葉が。

脇田合否判定をもらったあとに入る部屋では当初、本物の生肉をぶら下げて言葉を失ってしまうような衝撃を与えることを意図していました。先端技術を用いて合理化を進めることで、人間と家畜の違いが曖昧になり、そこから試験という仕組みそのものの本質的なエラーが浮き彫りになるようにしたかったのです。実際は大きな生肉の入手が難しくて、肉の写真がプリントアウトされたボードを配置しました。ボードだけでも、お客さんが「 肉かよ〜」と盛り上がってくれたのは予想外でしたね。 デザイン段階で意図していたことと、現場で実際起こるエクスペリエンスとの間に乖離があったのも興味深かったです。そういうフィードバックを掘り起こせるのも、やはり実験的なプロジェクトだからこそ。このアートプロジェクトからたくさんの研究のタネが生まれたと思います。

また、ストリートで行うことで社会とつながっているということを、嫌でも意識させられました。 物を盗まれるかもしれないとか、火事が起きてスプリンクラーの水が作動したら怖いとか、白杖を持った方が校舎にぶつからないように注意して空間をデザインしなければならないとか、心配なこともたくさんありましたが(笑)

石原今回実際に試験を受けた方がSNSで「自分はA2ランクで合格した!」とか、投稿してくれているのを見るのも楽しかったです。一度試験を受けて結果がわかると、どうして自分の得点が高かったのか、どうしたら合格できるのかというのを考え始めますよね。もしかしたらこの先Google の SEO のように「ここの大学のアルゴリズムは〇〇だから、こういう振る舞いをした方が良い」 という生き方の指導が始まるかもしれない。

残念ながらアルゴリズムは公開してしまうとまた対策を練られてしまうので、お教えできないのですが(笑)、「もしかしたらこうすれば合格するかも」みたいに、解釈の幅を広めることに意味があるかなと思っています。

制度としての教育の中で学ぶこと。

脇田入学試験と同時に現在の教育制度についても思うことはいろいろあります。現在は国の制度として教育があるので、教育政策は、「学生が何を学びたいか」ではなく、「何を教えなければいけないか」によっているところがある。来年から小学校でプログラミング教育も始まりますが、これはIoTやロボティクスの普及を見据え、今後もっとプログラミングができる人材が必要になるという産業の要請によって、政府が始めた政策に過ぎません。

プログラミングというのは個人をかつてないほどにエンパワメントするツールです。子どもが将来何になりたいのか希望を描ける社会と、プログラミングというツールがいかに相性がよいのかはあまり考慮されていません。国家の存続のために教育が制度化されている。個人がいかに幸福に生きるかというところはあまり議論がされていないのは残念に思いますね。今はインターネットもあるし、学びたいことが決まっていれば、教える人と教わる人がつながることもできますが。

藤村そう考えると、東京藝大は学びたいという気持ちに素直に向き合った結果、産業の要請とはまったくマッチングしない人材を大量に溢れさせてしまっていますね(笑)。ある意味ではすばらしいのかな。

脇田そうですね、その点では美大や藝大は秀でている思います。少し視点を変えると、慶應大学はAO入試を割と早くから取り入れているのですが、最近ではAO入試対策専用の予備校もあるんです。その結果、やりたいことを引き出すというよりは受かりやすい自分になろうとする。試験官をやっていると、その年の「受かりやすそうなことをしている人」の傾向が見えるんです。

石原AO入試を通して、入学試験形式の学科試験でははかれない人となりを見るはずが、対策に基づき、ふさわしい人間になるために指導され、均質化された人たちが入試にやってくるというのは皮肉ですね。こういう均質化は、元をたどると軍事教育がベースにあるのではないかと思っています。軍事教育では、「なんでこうなんだろう」と疑問を持たれることは不都合なんですね。何も疑問を持たず、言われたことをただやれと言うのは、いまだにその慣習を引きずっている結果ですよね。

「あんまりやると大学に怒られちゃうからね」と笑う脇田さん。今後の虚構大学の展開について、考えていることをうかがいました。

脇田これを海外で展開したらどうなるのか、どのような感想や議論が生まれるのか興味があります。あとは、クラウドファンディングで奨学金のあり方について可能性を深掘りしてみたいですね。金融商品のように入学前の学生に対して投資しておいて、卒業する時にその価値が上がるように、投資家がさまざまな学習機会や人脈を提供していくような奨学金のあり方とか。実像の大学ではできない実験をしてみたいと思っています。

石原虚像がいずれ実像になりかわることはありますよね。貧乏な人が「こうすればお金持ちになる」という本を書いたらその本がバカ売れして、本当にお金持ちになったという話を聞いたことがあります。それらしい振る舞いをしていたら、本当にそうなってしまったということは往々にありますし、この虚構大学も実像の大学になっているかもしれないですね。

「裏口入学」のTシャツを着た参加者。「『この方は裏口入学ですので』と言いながら、行列に横入りさせるアクティビティを導入することで、参加者に行列中の待ち時間を楽しんでもらう工夫になりました」(脇田さん)

普段個人でやっている制作よりも、さまざまな人とコラボレーションしながらコレクティブで作品をつくるほうが楽しかった! と語る脇田さん。2時間のパフォーマンスでは270名以上の方が試験を受け、虚構大学の入学試験は大盛況のうちに終了しました。これからの虚構大学がどういうかたちで展開していくのか期待が高まります。

information

「虚構大学2019年入学試験 by 六本木未来会議」

入試パフォーマンス:2019年2月23日(土)16:00〜18:00

展示:2019年2月21日(木)〜2月24日(日)12:00~19:00

場所:東京ミッドタウン プラザB1 メトロアベニュー

「虚構大学 Speculative Fake College」

Web https://sfc.uranium92.art/

Facebook https://www.facebook.com/SpeculativeFakeCollege/

Twitter https://twitter.com/sfcfake

RELATED ARTICLE関連記事