PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15

「六本木、旅する美術教室」第10回 ミュージシャン土屋礼央の「アートを通して考える、想像力の創造力」【前編】

update_2022.08.17

photo_masashi takahashi / text_ikuko hyodo

TOP画像:ヴォルフガング・ライプ

《ヘーゼルナッツの花粉》

2015-2018年

Courtesy: ケンジタキギャラリー(名古屋、東京)

TOP画像:ヴォルフガング・ライプ

《ヘーゼルナッツの花粉》

2015-2018年

Courtesy: ケンジタキギャラリー(名古屋、東京)

六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに、その人ならではの美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。

第10回目の先生は、ミュージシャンの土屋礼央さん。アカペラボーカルグループ「RAG FAIR」のリードボーカル、シンガーソングライターとして活躍する一方、バラエティ番組やラジオなどでは多岐に渡るジャンルへの興味関心を披露し、美術鑑賞もその1つだそう。森美術館で開催中のウェルビーイング(=よく生きる)をテーマとした『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』展でキュレーターを務める熊倉晴子さんが案内役となり、イマジネーションを膨らませながら、想像力の育み方を学んでいきます。

六本木、旅する美術教室 第10回

「アートを通して考える、想像力の創造力」

- #1

- 見る距離・角度を変えてみて固定観念を捨てる

- #2

- 状況によって見る側も変化することを意識する

- #3

- 作品の中に流れる時間に思いを馳せる

- #4

- たとえ話で遠い世界を身近に感じてみる

- #5

- 意図は考えず、まずは自然に見る

- #6

- 服を選ぶような感覚でハードルを下げる

- #7

- 他ジャンルの表現をインスピレーションの源にする

- #8

- いいと思うものをくっつける

「地球がまわる音を聴く」ことはできるのか?

今回は感染拡大防止のため、無観客で実施となった旅する美術教室。人生初という貸切状態での鑑賞に、始まる前からごきげんの土屋礼央さんは、美術館に足を運ぶこともよくあるそうで、次のような気になるコメントも。

土屋礼央僕自身は音の仕事をしていますけど、音楽だけでなくいろんなことを映像で捉えたい人なんです。

どうやらこの言葉が、これから始まる美術教室のポイントになっていくようです。会場の約140点の中から気になる作品をいくつかピックアップしながら、見ていきましょう。

『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』

パンデミック以降の新しい時代をいかに生きるのか、心身ともに健康である「ウェルビーイング(よく生きること)」とは何か、を現代アートに込められた多様な視点を通して考える展覧会。インスタレーション、彫刻、映像、写真、絵画など、国内外のアーティスト16名による約140点の作品を紹介。2022年11月6日(日)まで、森美術館にて開催。

森美術館「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」展覧会入り口

撮影:来田 猛 画像提供:森美術館

今回の展覧会タイトルにある「地球がまわる音を聴く(Listen to the sound of the earth turning.)」は、オノ・ヨーコさんの作品集『Grapefruit』の1編である《地球の曲》から引用したもの。入口の小さな額に、この言葉が掲げられていました。

オノ・ヨーコ《地球の曲》

オノ・ヨーコ

《地球の曲》

1963年春

オフセット・プリント(複製)

13.8 × 13.8 cm

展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年

撮影:来田 猛

画像提供:森美術館

熊倉晴子オノ・ヨーコさんは、ジョン・レノンの妻であったこともあり、世界でもっとも有名な日本人の1人と言えますが、現代美術の世界でも非常に重要な存在です。「地球がまわる音を聴く」がまさにそうなのですが、たとえば絵の具を使って絵を描いたり、ブロンズで彫刻をつくるのではなく、言葉という見えないものを作品の素材として使った、最初のアーティストの1人と言われています。「地球がまわる音を聴く」という行為は、とても非現実的なように思えますが、それと同時に、想像力が持つ無限の可能性を示してくれる言葉でもあります。パンデミックという大変な時期を経験した私たちに、想像力は何をもたらしてくれるのか、展覧会を通して感じたり、考えてみたりしてほしいと思っています。

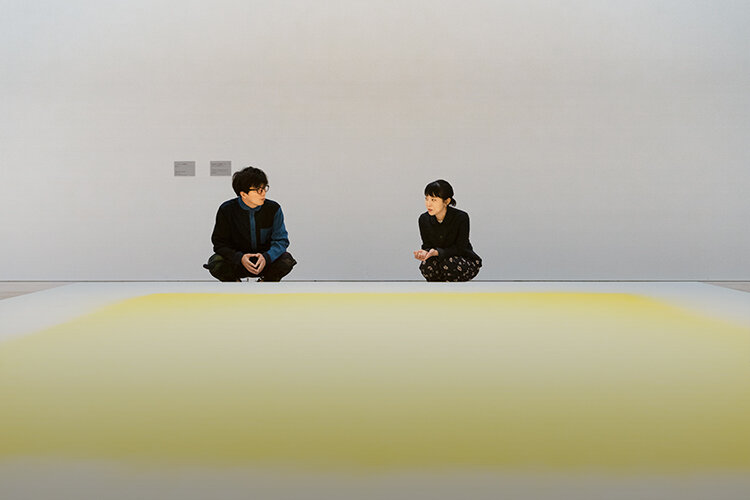

広い展示室に移動すると、床に置かれた展示台に、鮮やかな黄色が施されています。

熊倉この作品の素材は何だと思いますか?

土屋画材ってことですか? 絵の具の種類ってこと? 何だろう......。

熊倉実は、この黄色の部分は、絵の具ではなく、ヘーゼルナッツの花粉なんです。作家のヴォルフガング・ライプさんはミニマルでありながら根源的な素材を使って作品をつくる方で、南ドイツにある家の周辺で集めた花粉を使っています。花粉1つひとつはとても小さいですが、DNAの情報が詰まっていて、生命のサイクルの根源ともいえます。

ヴォルフガング・ライプ《ヘーゼルナッツの花粉》

身近な素材を用いて、生命のエッセンスをもっともシンプルかつ美しく提示する、ヴォルフガング・ライプ。自身が住むドイツ南部の小さな村で、長い時間をかけて採集したヘーゼルナッツの花粉を素材に使用。西洋医学を学んで芸術家に転身した経歴も興味深く、生命とは何かを東洋医学や仏教的思想からアプローチしている。

ヴォルフガング・ライプ

《ヘーゼルナッツの花粉》

2015-2018年

花粉(ヘーゼルナッツ)

サイズ可変

Courtesy: ケンジタキギャラリー(名古屋、東京)

展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年

撮影:来田 猛

画像提供:森美術館

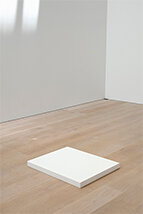

その奥にある同氏のもう1つの作品は、《ヘーゼルナッツの花粉》よりはだいぶ小さいものの、同じように床に設置されていて、一見真っ白な箱のよう。土屋さんは、作品の周りを歩きながら、引いて見たり、寄って見たりしています。一体、どんな素材が使われているのでしょうか。

土屋自分が試されているみたいですよね(笑)。なんで表面がこんなにつるつるしているんだろう。

熊倉おっしゃる通り、異常なほどつるつるしてますよね。実は大理石の彫刻の上の面が薄―く削られていて、そこに牛乳が入っているんです。

土屋牛乳!? 表面張力で浮き上がってるってことですか?

熊倉そうなんです。牛乳にはカルシウムが豊富に含まれていますが、大理石も炭酸カルシウムが主成分で、液体と固体という異なる状態の物質同士ですが、共通点があるというのもおもしろいですよね。

ヴォルフガング・ライプ《ミルクストーン》

ヴォルフガング・ライプ

《ミルクストーン》

1995-1998年

大理石、牛乳

6 × 67 × 83.5 cm

所蔵:豊田市美術館(愛知)

展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年

撮影:来田 猛

画像提供:森美術館

土屋つるつるしてるから硬いものだとばかりと思ってましたけど、固定観念を壊してくれますね。花粉の作品もそうですけど近くで見るとぼやっとして、自分が老眼になり始めたのかと思うくらい周りの世界が見えなくなって、作品に没入していく感じがありますね。だけどこれを硬いと思い込んで見始めている時点で、「おまえは視野が狭いぞ」って言われているような気がします(笑)。

【想像力の創造力 #1】

見る距離・角度を変えてみて固定観念を捨てる

時代や人の感情によって変化する作品。

続いてやってきた展示室では、洋服ダンスや食器棚がバリケードのように高々と積み上げられ、その手前には板などを組み合わせてつくった道が伸びています。

熊倉作家の青野文昭さんは、拾ったものを修復して作品をつくってきた方。これは仙台の八木山にかつてあった神社なのですが、捨てられていた鳥居の一部を拾ってそこから再現していきました。

青野文昭《僕の町にあったシンデンー八木山越路山神社の復元から2000~2019》、《八木山橋》

1990年代から一貫して「なおす」をテーマに、廃棄物や拾得物を用いて表現。生まれ育った仙台で廃社となってしまった神社を再興した、インスタレーション。

青野文昭

《僕の町にあったシンデンー八木山越路山神社の復元から2000~2019》

2019年

収集物、家具、合板、アクリル絵具、ほか

サイズ可変

《八木山橋》2019年

収集物、家具、合板、アクリル絵具、ほか

サイズ可変

展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年

撮影:来田 猛

画像提供:森美術館

土屋鳥居以外も拾ったものなんですか?

熊倉タンスなどは仙台市民の方々から提供してもらったそうですが、ほとんどが拾ったものです。青野さんは90年代からこの手法で制作をしてきたのですが、自身が東日本大震災の被災者でもあって、震災によって拾ったものの意味合いが変わってきたんですよね。つまり青野さんの制作の本質は変わらないにもかかわらず、世界が変わることによって異なる意味を持ち始めた作品と言えます。仙台の土地が持つ歴史と、青野さんの個人史が渾然一体となった、一種異様な世界観が表現されているのではないでしょうか。

土屋震災前と震災後で作品の印象や見え方が違うってことは、作品が持つメッセージを我々が読み取っているのかと思いきや、実は我々自身の置かれている状態によって、作品から発せられるメッセージも変わってくるということですよね。

熊倉そうですね。時代が変わって作品の捉えられ方が変わったとしても、それぞれの時代で新しい解釈が可能だということが、優れた作品の持つ重要な要素の1つなのだと思います。

【想像力の創造力 #2】

状況によって見る側も変化することを意識する

青野文昭 展示風景

誰でもできることを続けて、辿り着いた芸術。

次の展示室の堀尾貞治さんの作品「色塗り」シリーズもとにかく圧巻。壁一面にさまざまな生活道具が並んでいて、その片隅に作家のアトリエが再現されています。

堀尾貞治「色塗り」シリーズ

1985年から亡くなる2018年まで、毎日続けられた1日1色の「色塗り」。空気のように目に見えないけれど生きるうえで大切な存在を、美術で可視化する。その営みを「あたりまえのこと」と名付け、コンセプトにして制作し続けた作家の集大成と言える作品。

堀尾貞治

「色塗り」シリーズ

1985-2018年

ミクストメディア

所蔵:一般財団法人堀尾貞治記念会

展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年

撮影:来田 猛

画像提供:森美術館

熊倉堀尾さんは、1日1色の絵の具をパレットに出し、アトリエの壁にかかっているものに色を塗ることを30年以上続けました。堀尾さんはこの行為を「3歳の子供でも、死にかけている人でもできる意味のないことの繰り返し」と言ったそうですが、それを30年以上続けるのは本当にすごい。生活と制作がイコールの人生を送った稀有な作家です。

堀尾貞治 アトリエ(一部再現)、「色塗り」シリーズ

堀尾貞治

「色塗り」シリーズ

1985-2018年

ミクストメディア

所蔵:一般財団法人堀尾貞治記念会

展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年

撮影:来田 猛

画像提供:森美術館

土屋時間に勝るものはないですよね。1色塗って、次の日まで待つ時間も含めて制作中と言えますし。仮に30年以上という情報を聞かなかったとしても、これを見ただけで蓄積されたもののすごみを感じます。1日1色の絵の具を使う試みにも、当初は明確な意図があったんでしょうけど、積み重ねていくことで意図さえも自然になる。ゴツゴツした岩が波で削れて丸くなっていくような感覚に近くて、好きですね。誰でもできることをやり続ける行為そのものに、見る側もやる気が出るし、パワーをもらえます。

【想像力の創造力 #3】

作品の中に流れる時間に思いを馳せる

大きいものを小さく捉え、小さいものを大きく捉える。

次も壁一面を使った作品で、巨大なカーテンのようなものが壁を覆っています。

土屋ぱっと見て、目が疲れないのがいいですね。目が疲れないっていうのが僕としてはポイントで、配置とか画角とか色とかが不自然じゃないことが大切だったりするんです。

さらに作品へ、徐々に近寄っていきます。

土屋ピントを合わせていくと、月みたいなのが見えますね。文字も書いてある。これってもしかして......、新聞ですか?

熊倉そうなんです。10Bの鉛筆で塗りつぶした新聞紙を繋げています。

土屋10B! 光沢のあるこの質感は、鉛なんですね!

金沢寿美《新聞紙のドローイング》

新聞紙を10Bの鉛筆で黒く塗りつぶしながら、目に留まった単語や画像だけを残し、それらを繋ぎ合わせた作品。離れたところから見ると無数の星や惑星が浮かぶ宇宙空間のようで、鉛の黒々とした光沢がその雰囲気を一層際立たせている。近づくにつれ思わぬ文字が浮かび上がり、宇宙のなかに息づく社会やその暗部を否応なしに意識させる。

金沢寿美

《新聞紙のドローイング》

2022年

黒鉛、新聞紙

サイズ可変

展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年

撮影:来田 猛

画像提供:森美術館

熊倉新聞紙自体は薄くてペラペラの素材なのですが、鉛が乗っている感じがよくわかると思います。金沢寿美さんは出産後、社会との断絶を感じて、自分と社会の接点ともいえる新聞を塗りつぶすことを本格的に取り組み始めたそうです。在日韓国人3世としてのアイデンティティへの問いをしばしば作品の中心に置かれてきましたが、自分と社会というある種、緊張感のある関係性の中でつくり上げた代表作といえます。

土屋新聞自体は他人がつくったものですけど、塗りつぶしたり、塗りつぶさなかったりする箇所があって、それらを繋げて作品という形になると、作家の感情に見えてくるのが不思議ですよね。

視点が変わると、作品自体の印象や見え方も大きく変わることについて、土屋さんは自身の音楽制作と重ねながら、さらに語ってくれました。

土屋アートや音楽など、ジャンルを問わず、たとえば大きいものを小さく捉えたり、逆に些細なことをなるべく大きく捉えたりすると、人に届きやすいと思っているんです。自分の作品で申し訳ないんですけど、『ブエノスアイレス』という曲があって。ブエノスアイレスは、日本から見たらもっとも遠い都市の1つですけど、宇宙規模で見たら0.00000000184光年でご近所さんだ、という歌詞。より多くの人に届けるために違う表現に変換したり、たとえ話をよく考えたりします。今日鑑賞した作品も、日常にある誰でも想像できるもので表現することで、見る側も自分に置き換えられて、一方通行ではなくなる。たとえ話や変換が、コミュニケーションになっているんですよね。

【想像力の創造力 #4】

たとえ話で遠い世界を身近に感じてみる

information

『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』

会場:森美術館

会期: 2022年6月29日(水)~2022年11月6日(日)

開館時間:月・水~日10:00~22:00(最終入館 21:30)、火10:00~17:00(最終入館 16:30)

休館日:会期中無休

展覧会情報:

>https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/chikyugamawaru_otowokiku/index.html

>https://www.mori.art.museum/

展覧会レポート:

>https://6mirai.tokyo-midtown.com/blog/202207/22/3911.html

RELATED ARTICLE関連記事