「六本木未来大学」第25回田中泰延さん講義レポート【後編】

第25回 講義レポート 後編「田中泰延さん、自分の読みたい文章の書きかたって何ですか?」

コピーライターやCMプランナーとして電通に24年間勤務し、現在は「青年失業家」と称して、失業どころか、幅広いテーマの文章を執筆している田中泰延さん。昨年出版した初の著書『読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術』は、インターネット上などで文章を発信することが当たり前となった時代に、「書く」とはどういう行為なのか、その指針を与える本として大きな話題を呼んでいます。2020年2月3日(月)に行われた授業では、自分の読みたい文章を書くことの意味とノウハウをユーモアたっぷりに語っていただきました。クリエイティブディレクションの場面においても、応用できる思考が散りばめられていた講義の様子をお届けします。

六本木未来大学 第25回

田中泰延の「クリエイティブディレクションのルール」

- #1

- 定義がはっきりしていれば、目指すところを見失わない

- #2

- 調べることで突破口が生まれる

- #3

- ターゲットは想定しなくていい

- #4

- 「誰も書いていないから」が出発点になる

- #5

- 自分の気持ちや考えは1%以下でいい

- #6

- 一次資料に辿り着く

- #7

- 編集とは過不足なく盛り込むこと

調べることによって起こる、主体のすり替え。

おさらいになりますが、読みたい文章を書くには次の4つを踏まえる必要があります。

1 なにを書くのか

2 だれに書くのか

3 どう書くのか

4 なぜ書くのか

「なにを書くのか」は随筆、つまり事象と心象の交わるところに生まれる文章。「だれに書くのか」は自分に向けて書く、ということを解説してきましたが、次のステップは「どう書くのか」。自分に向けて随筆を書く方法について踏み込んでいきます。

「自分が感じたことを言葉にするにあたって、映画『パラサイト 半地下の家族』を観て『超面白かった』と、ただ感想を書くのは小学生の作文です。そもそも自分が面白かったのは自分が知っているので、そんなことを文字にする必要はほぼなくて、最後にひとこと『......というわけで面白かった』と書けばいいくらい。なので『というわけで』の部分がとても大事になってきます」

田中さんの考える、美術、芸術、音楽、文学などにおける一番ダメな教育方法は、たとえばベートーヴェンの曲を30分鑑賞したのち、「はい、では感じたことを書きましょう」と感想を書かせること。

「小学生は『長かった』とか『すごかった』などと書くのでしょうが、彼らに罪はない。だってそんなこと、わかるわけがないですから。なぜこの教育がダメかというと、人間がつくったものにはすべて文脈があるからです。その曲はベートーヴェンが突然思いついて、自由気ままにつくったわけではなく、何かしらの原型があり、下敷きがあり、模倣や引用、比喩や無意識があります。そういったことを全部分解していかないと、長い曲や2時間の映画だけでなく、3分のヒット曲ですら、自分が感動したことの正体になかなか辿り着くことができず、『面白かった』で終わってしまいます。これではもったいないし、書いている自分も面白くないし、人が読んでも面白くないという残念なことになってしまいます」

こういった事態を避けるために大事になってくるのが、先にも出てきた、調べること。

「読みたいことは、知りたいことと一体化しているか、もしくは強く関連しています。書くという行為において、もっとも重要なのはファクトです。暑い日はみんな暑いと言うし、面白い映画を観たら面白いと言うから、心象はわざわざ書かなくていい。それよりもなぜ暑いのか、なぜ面白いのかっていうファクトを掘り下げていきましょう」

さらに「調べたことを並べると、読む人のほうが主役になれる」とのこと。一体どういうことなのでしょう。

「今日は暑かったとします。それが『太平洋上で○○現象が起こって、こんな影響があって......』と事象が書いてあったら、読んだ人も『今日は暑いんだろうな』と思い、主体のすり替えが起こる。調べることによって起こる、奇跡的な瞬間です。この関係を味わうと、次ももっと調べようかなという気になってきます。反対につまらないのは、内面を語る人。暑い、面白い、嬉しいなどという人間の感情は、延々と語るようなことでもない。最後に少しだけ言えばいいんです。もしくはそれを書かずに、この人は嬉しがっているんだなとか、面白がっているんだなっていうのが伝われば、もう読む人がその気持ちになっている。物書きは調べることが9割9分5厘6毛。自分の気持ちや考えは1%以下でいいんです」

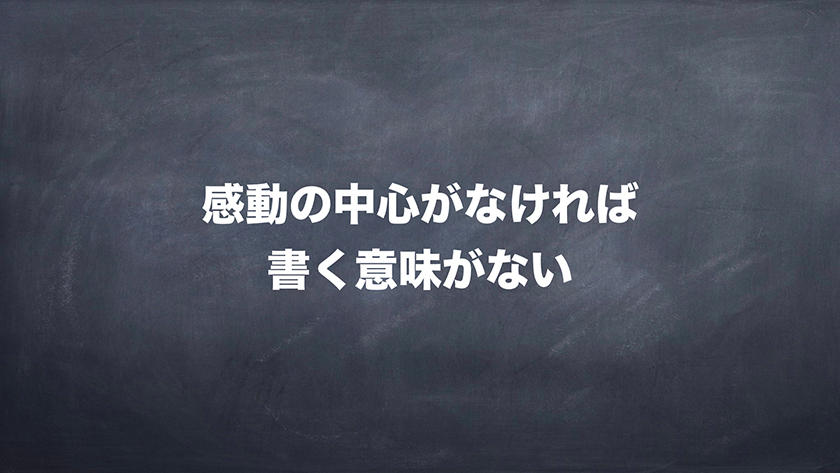

【クリエイティブディレクションのルール#5】

自分の気持ちや考えは1%以下でいい

感動の根を張らないと、枝を広げることはできない。

ネットで検索したり、本を読んだり、あるいは本人に直接聞いたりなど、調べることは多くの人が日常的にやっているかもしれませんが、突っ込んで調べなければ、場合によっては調べていないのと同じことになってしまいます。

「本人にインタビューを行い、『1958年の○○という映画に憧れていた』と発言したとしても、本当にその映画があるかわかりませんし、タイトルや年号が間違っている可能性もあります。ですから裏取りをするためには、結局調べないといけません。とにかく、一次資料にたどり着くまで努力しましょう。エビデンス、つまり証拠・形跡・証言はとても大事です。カワウソが体長50センチを超えるとラッコと呼ばれ、1メートルを超えるとビーバーと呼ばれる......というネットの情報を鵜呑みにしてはダメってことなんです」

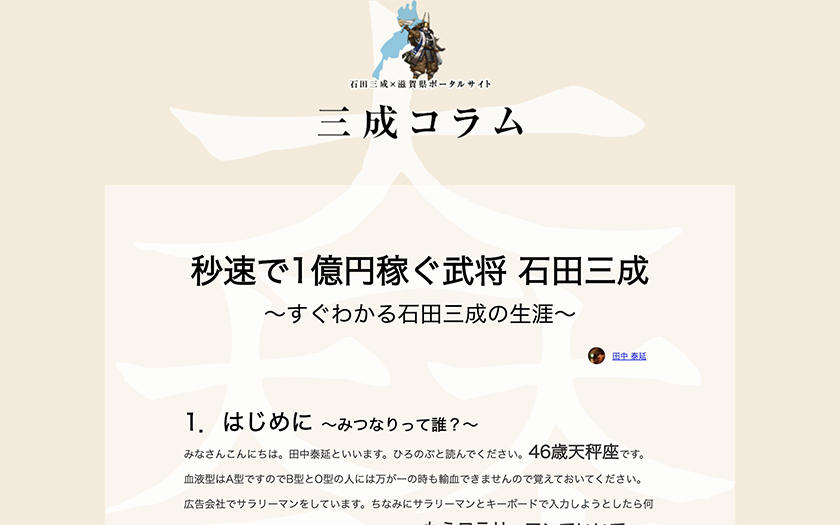

一次資料に当たることの大切さを説明する際、例に挙げたのが、電通時代に手がけた『三成コラム/秒速で1億円稼ぐ 石田三成~すぐわかる石田三成の生涯~』というポータルサイト。

「これは滋賀県からいただいた仕事ですが、お堅い官公庁のサイトなので、目一杯ふざけないと誰も読んでくれないだろうなと思ったんです。それで目一杯ふざけるために、国会図書館にこもって本気で調べました。徹底的に調べたうえで、好きなことを書くのです。一次資料に当たる方法としては、図書館に行って司書さんに聞くのがとても有効です。何を調べたらいいかわからないようなときも、司書さんはプロなので『それならこういう本があります』とか『うちに蔵書はないですが、この本が参考になると思います』などと教えてくれますから」

【クリエイティブディレクションのルール#6】

一次資料に辿り着く

とことん調べて一次資料に当たる場合も、自分のためという大前提は変わりません。

「誰かに『ほら、調べたんだよ』『エビデンスだよ』と言うためではありません。何度も言いますが、読むのは自分だから。自分の感動を探って、根拠を明らかにして感動に根を張り、その上に枝を生やすために調べるのです。だから枝の部分は雑談でもギャグでもいいし、最後にメッセージを入れてもいいでしょう。でも根がしっかり張っていないと、枝は繁ることができません。読者を想定してその人を納得させるよりも、まず自分が納得しないと面白いわけがないのです」

ちなみに田中さんは、ベートーヴェンの"第九"が好きすぎて、どんどん調べて枝葉を増やした結果、大木に成長。今では第九をテーマに講演を依頼されることもあるそうです。

「調べていくと、まず自分が面白い。そして人に対してもいくらでも話題が出てくる。これが調べることの自分自身の楽しさであり、人とつながる喜びでもあるんじゃないかと思います」

書くことは生き方の幅を狭めること。

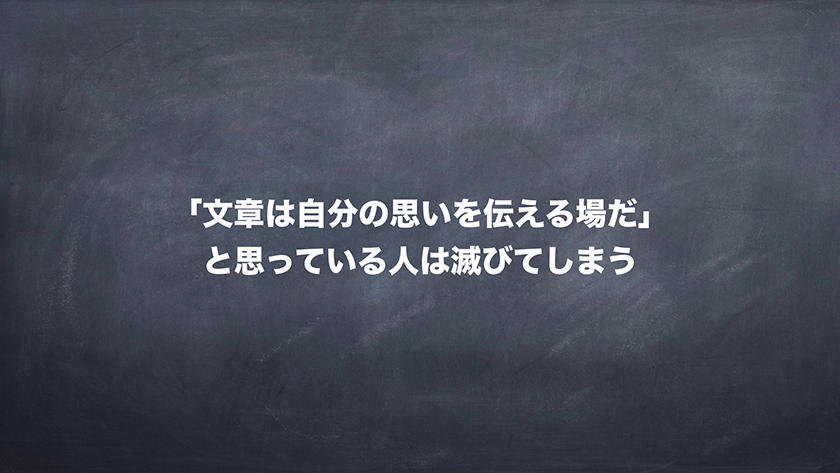

そして最後は、4つの中で根本といえる「なぜ書くのか」。

「何を書いたかより、誰が書いたかのほうが重要だと言いましたが、もっと大事なのが、なぜ書くのか。それは、事象に触れて心象が生まれたからであり、何かに感動したからですよね。何も感じていないのに、『さあ毎日ブログを更新するぞ!』っていうのは、もういいじゃないですか。感動の中心がなければ、書く意味がないんです。僕のところにも『何か書きたいんです』と若い人が来るんですけど、『それは生き方の問題やで』と。感動したら発信云々は関係なく自然に書いているし、調べるでしょう。どうしても書きたいことができたら、長くてもいいから書けばいいんです。長い文章を書くことは、自分が感動したから調べに行ってみたとか、調べたら違うことが出てきたとか、思考の過程を披露することなんです。それに誰かが付き合ってくれたら、もうその人は友だちですよ」

思考の過程を披露するといっても、単にダラダラと長く書けばよいわけではなく、編集の作業が必要になってきます。編集について説明するために、田中さんが2人の生徒に「今朝起きてから何をしましたか?」と質問をしました。すると「水を飲みました」と「食事をとりました」という答えが。

「これが編集です。みなさんは、この2人がトイレに行っていないと思いますか? 今の質問に対して『トイレに行って、流して、あ、小のほうです。それから......』と答える人はまずいない。だから思考の過程に相手を付き合わせるといっても、全部書く必要はありません。自分がもっとも感動した部分をピックアップして、あとは切り捨て、過不足なく書くことが編集なのです」

【クリエイティブディレクションのルール#7】

編集とは過不足なく盛り込むこと

書くことは、何かを付け足していく行為のように思いがちですが、その逆で「どう生きるかを決めること」だと田中さんは言います。

「真っ白な原稿用紙に『それは尾道の4月の夜だった』と書き出しただけで、書けることがピンポイントに絞られて、それ以外の話はできなくなる。書くことは生き方の幅を狭めることなのです。しかし小さな穴を掘るように、小さな旗を立てるように書いたら、いつか誰かがそこを通る可能性がある。僕だって、本が売れるとは1ミリも思っていなかったし、こんなところでしゃべらせてもらえるなんて夢にも思っていませんでした。今日だって出会いなのです。お金のためとか、有名になるためとか、褒められたいとか、バズりたいとか、そんな目的で書いてもうまくいくわけがない。書くという行為は入力と出力じゃないから、結果がわからないし、最初に結果を決めることはできません。だけど自分が読みたいことを書いた結果、文字がそこへあなたを連れていってくれるのです」

そしてもうひとつだけ、とっておきの情報が......。

「とはいえ、今日は授業料を払って来ていただいているわけですから、みんなに読まれる上手な文章を簡単に書くコツだけは、教えておきます。これ、メモってくださいよ。みんなに読まれる上手な文章を簡単に書くコツ......そんなものはない!」

最後に、田中さんの著書を編集したダイヤモンド社の今野良介さんも登壇。編集者も依頼文や著者との原稿のやり取りなど書く仕事が多いと前置きしたうえで、「調べて書く前に、自分の心象、つまり心象の一次資料に嘘をつかないことが基礎の基礎になると思います」と田中さんとの本づくりを通して感じたことをアドバイスしてくれました。

終始、笑いとともに繰り広げられた今回の講義。サービス精神旺盛な方であることは間違いないですが、田中さん自身も楽しんでいる様子がうかがえ、まさにそれは「自分が面白い」ことを前提とする文章の書き方とつながっていました。田中さんの独特の言葉のチョイスやたとえ、そしてロジック。自分の読みたい文章が、他人の読みたい文章とイコールになっている模範例を、贅沢なくらい示していただいた講義になりました。

RELATED ARTICLE関連記事