「六本木未来大学」第23回 箕輪厚介さん講義レポート【前編】

第23回 講義レポート前編「箕輪厚介さん、人を熱狂させるって何ですか?」

六本木未来大学 第23回

箕輪厚介の「クリエイティブディレクションのルール」

- #1

- 体験価値をつくり、同じ価値観を持った人の受け皿になる

- #2

- 熱量や共感のあるファンのコミュニティを持つ

- #3

- ひとつの形容詞でブランドを示し、読者との共存関係をつくる

- #4

- 日常的な接点をつくり、コミュニティのつながりを広げていく

- #5

- 誰にも見られていないところからはじめる

- #6

- あえて「やらない」ことで、余白をプロデュースする

- #7

- 丸裸になって物語を売り、人を熱狂させる

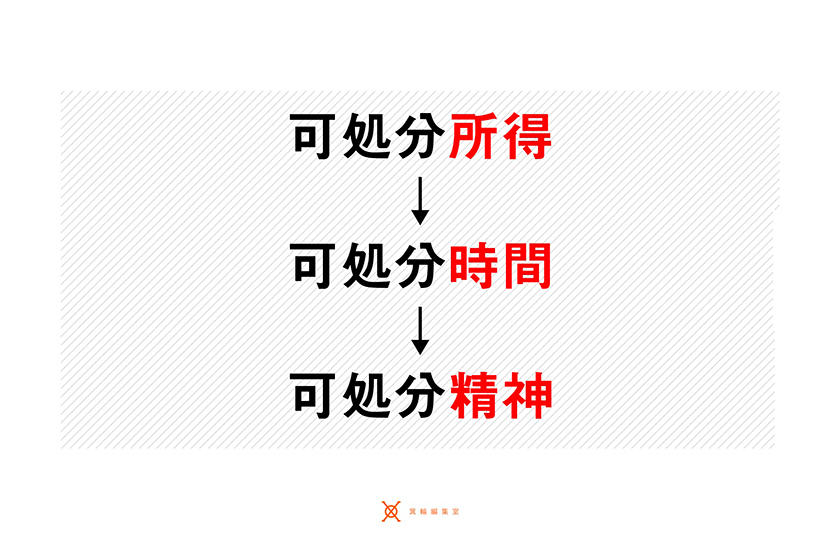

可処分所得から可処分精神へ。

Tシャツに短パン、ビーチサンダルとリラックスした装いで壇上に立った箕輪さん。「今日はいつもの講演とはお客さんの層が違っていて、きちっとした人が多いという印象です」と、一言。編集者の仕事、自身が主宰するオンラインサロン「箕輪編集室」の2つを軸に講義が進んでいきます。まずは「どの仕事をするうえでも知っておくべき時代の変化」からお話がはじまりました。

「SHOWROOMの前田裕二さんとよく話すのですが、今は『可処分精神』の時代だねと。心の奪い合いが起きているんです。これまでは可処分所得を奪い合って、お客さんの財布をいかに開かせるかという時代でした。自動車であれば、他社よりも燃費のいいものをつくって1台でも多く売る。パワープレイでできるだけ多く売って多く儲けようと、それがずっと続いていった。日本の産業が得意だったのもこれ。次にインターネットが誕生して、可処分時間の奪い合いに変わりました。つくったものを買ってもらう、から、いかに時間を使ってもらおうか、という時代になったわけです。例えば、Googleは、検索してもらうことで、長時間滞在してもらえれば広告をつけられるとか。使う時間を増やせば増やせるほどマネタイズポイントが生まれるんです」

「所得」から「時間」へと価値観の基準が変わっていったと時代の流れを説明します。本であれば、ライバルは同業他社ではなく、"恋人からのLINE"。NETFLIXやYouTube、LINEといったサービスの中で、どれだけの時間を本に使ってもらうか。その競争は熾烈なものとなっています。この状況で次に重要となってくるのは、人の「心」だと話は続いていきます。

「今、編集者としてではなく、一人の読者として、本を読む時間が本当にないと感じていて。小説を1冊読み通すのはかなり重い。そんな中で、まずは読者の『心』を奪わないと、時間はもらえないなっていうのが、僕の気づきでした。本って出してみてはじめて売れるか売れないかがはっきりするので、ギャンブルのようなものなのですが、僕が出す本は比較的高確率でヒットになる。それはやっぱり読んでくれる人の心を奪ってしまっているからだろうと思います」

オンラインサロンが生む体験と居場所。

可処分時間からさらに次のステップへと進み、可処分精神の時代へと価値観が推移していく中で、箕輪さんは注目すべき動向としてオンラインサロンの台頭を挙げました。自身が主宰する「箕輪編集室」で培った経験をもとに、昨今のオンラインサロンが求められる理由を分析していきます。

「SNS時代とも言える今、重要なのは消費価値より体験価値なんです。例えば『箕輪さんの本を買いました』というより、『箕輪さんと一緒に本をつくっちゃいました』という方がリツイートされるんですよ。一方的に消費するだけではなく、つくる側に回って、その体験を発信することで自己表現したい。オンラインサロンに参加する若い子たちも同じで、お金を払って面白いことに参加しているという感覚を持ちたいんです」

さらに、インターネットの登場で話題が細分化された現代においては、共通の価値観を持つ人々が集う居場所がなくなっていると指摘します。

「昔は、学校やオフィスでの話題って前日の夜にテレビで観たドラマやバラエティ、ニュースとかでしたよね。それが今はみんなが見たいものを見る時代になって、隣に座っている人が話していることをまったく知らない、なんてことは普通にある。そうなると、近くにいる人でも話題が全然合わなくなったりして。そこで同じ価値観を持った人が集まる受け皿として機能する、オンラインサロンが求められるというわけです」

【クリエイティブディレクションのルール#1】

体験価値をつくり、同じ価値観を持った人の受け皿になる

「本はもういらない」時代の選ばれ方。

「僕が編集する本は、だいたい重版がかかるし、確実に売れるんです。それはなぜかというと、購買がコミュ二ティベースになってきているから。僕が出した本はとりあえず買っておこう、という土壌がオンラインサロンによってできている。あともうひとつ、『選べないから』という理由もあります」

インターネットで膨大な情報が発信され、そのうえ毎月コンスタントに本が出版される。そんな状況では、編集者である箕輪さんですら「本はもういらない」と感じてしまうほど。情報が飽和する中で「選ぶ」という行為自体が、困難になっていると指摘します。そして、オンラインサロンは、そういった選択のためのフィルターの役割を果たします。

「選択することを諦めないといけないくらい情報が溢れている状況では、人を介してしか選ばなくなります。『好きな人が好きなものが好き』と、人やコミュニティのフィルターを介してものを選ぶようになっている。例えば、箕輪編集室がおすすめするものとか、自分が所属しているコミュニティで話題のものを選択していくようになってくるわけです」

消費者ではなくファンとして参加してもらう。

ただ、単独のオンラインサロンを中心に生まれるコミュニティのみでは、広がりが生まれません。さらに幅広い層から注目してもらうためには、数多くあるコミュニティ同士が重なり合う部分を狙うことが重要だ、と箕輪さんが編集を手がけた『THE TEAM: 5つの法則』を例に挙げながら説明します。

「『THE TEAM: 5つの法則』の著者である麻野耕司さんは、もともと僕らのコミュニティと近しい人だとは思われていなかったんです。そこで僕がやったのは、まず"麻野耕司"を箕輪編集室でブランディングすること。それこそ『Twitterのアイコンがダサいっすよ』というところからはじめて、僕らで写真も撮り直して。そうすると、だんだん箕輪編集室にいるコミュニティのメンバーが麻野さんに心を奪われはじめるんです。麻野さんをかっこよくしようと、みんなが参加するようになります。その結果、本が出た時には、数多く並ぶ本のワンオブゼム、ではなく、自分にも関係がある特別な本だと感じるようになっていく」

『THE TEAM: 5つの法則』は、組織論を説いたビジネス書としては異例の約8万部ほどの売り上げとなりました。コミュニティが当事者意識を持ち、周囲を巻き込んでいくことで、新たな購買層の開拓につながったのです。ここでの箕輪さんの役割は「待ち合わせ場所みたいなもの」だと言います。

「これは企業やデザイナーにも言えることだと思いますが、自分がコミュニティの中心にならなくてもいいんです。その代わり自分が取り組んでいる活動に対して、消費者ではなくファンとして熱量や共感をあずけてくれるようなコミュニティを持っていることが大事。箕輪編集室の場合は、驚くくらい自分は求められてなくて(笑)。例えば、メンバーで合宿に行った時は、同じ部屋にいても、僕と関係なく盛り上がってるんですよ。そんな場所をつくれるかどうかが僕の役割なんです」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

熱量や共感のあるファンのコミュニティを持つ

「タダでもいらない大仏」が生んだ物語。

ある時、実験的な試みとして「大仏」を売ることになった箕輪さん。500円ほどで買ったカンボジアの大仏に「タダでもいらない大仏」と名付け、2万円で売りに出しました。すると、即座に買い手がつきました。ある種のネタとしてはじめたこの実験から、可処分精神の時代に心が奪われる理由が浮かび上がってきます。

「『タダでもいりません』と言いながら、カンボジアで大仏の値段交渉をしている様子を動画で配信し続けていたのですが、それがすでにコンテンツとして楽しまれていました。それから、大仏を日本に連れて帰ってきて、イベントに登壇する度にそばに置いておきました。すると、だんだんみんな大仏に愛着がわきはじめるんです。そのタイミングで売りに出しました。そうしたら、1秒で売れて。これはどういうことかと言うと、そこに物語があるということなんです。今回のケースでは、大仏が欲しかったというより、大仏にまつわる物語に心を奪われたから買ったわけです」

いまや家電や自動車、あるいはビジネス書ですら、それぞれの機能や内容の差異を見出すのは難しくなっています。例えば、400万円のトヨタの車と、2,000万円のフェラーリの車を比べた時、5倍人を乗せらるのか、5倍早く走れるのかと言えばそうではありません。そんな中、人は何を理由に選ぶのか。その答えのひとつに物語がありました。箕輪さんが手がける本も同様に、ある種のブランドが生まれていると言います。

「『箕輪本って単なるエナジードリンクじゃん』とよく言われます。どの本の結論も、とにかく行動しようとしか言ってないということなのですが。ただ、ひとつの形容詞で括られるのは、強みだと思っています。例えば、2冊の本を比べる時、こっちの方が役に立ちそうだという観点で捉えられると本と読者の偶然の出合いでしかなくなってしまいます。一方で、僕の本の場合は『箕輪厚介の本だから買いたい』というお客さんがいて、毎回買ってくれるんです。そんな共存関係が生まれると、毎回著者には何を書いてもいいですよと言えるようになるんです。そして、著者がつくりたい世界を純粋に突き詰めて、信じてくれている読者に対して送り届けられる。だからこそ、『箕輪本』とはこういうものだ、というイメージがあるのはいいことだと思っています」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

ひとつの形容詞でブランドを示し、読者との共存関係をつくる

白地図かグーグルマップか。

コミュニティベースで本を売る根底には「一般的な本とは根本的に戦い方が違う」という思いがあります。いかに本を買うまでの導線をつくるか、そのためにできることがあると箕輪さんは言います。

「今、基本的にトゥクトゥクで移動しているんです。大音量でサザンをかけて、夜はピカピカに光るのですが、これも『あ、箕輪さん、本当にトゥクトゥクに乗ってる』と思われれば、その時点で心を奪っているわけです。テレビに出て過激な発言をすることも同じです。日常の接点をたくさん使って心を奪うことで、コミュニティの緩やかなつながりをできるだけ大きくしようとしているんです。その結果、本を買おうと思えるまでにどうやって持っていくか。そういう戦い方を僕はしています」

一方で「そもそも名著であれば、コミュニティに関係なく売れるのでは?」という指摘も耳にしたそう。そこには何を目指してつくるのか、ゴールの違いがあると言います。

「例えば、白地図かグーグルマップかという話なのですが、本当に役に立つものをつくろうとしたら、グーグルマップより不正確なマップなんていらないじゃないですか。地図といえば、グーグルマップだけあればいい。ただ、そうではないのであれば、白地図のような、みんなが参加することで熱量を上げてつくるものであるべきだと思います。今、存在するほとんどの本は、その中間にあるような気がしています。味噌汁の本が売れたから、じゃあ、次は朝ごはんかなと、そういうノリでつくっている。でも、もし今後そういうものは淘汰されていらなくなるのであれば、白地図かグーグルマップかどちらを目指すのか、明確に意識しないといけないと思っています」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

日常的な接点をつくり、コミュニティのつながりを広げていく

RELATED ARTICLE関連記事