「六本木未来大学」第17回「佐藤卓さん、 共創するクリエイティブディレクションって何ですか?」講義レポート【後編】

第17回 講義レポート 後編 「佐藤卓さん、共創するクリエイティブディレクションって何ですか?」

数々のヒット商品を生み出してきた、デザイナーの佐藤卓さん。2018年6月21日(木)の講義では、佐藤さんが手掛けてきた商品をひとつずつ取り上げながら進んでいきます。『ロッテ キシリトールガム』『明治 おいしい牛乳』などのパッケージデザイン、NHK Eテレ『デザインあ』総合指導など、数々のグラフィックデザイン、クリエイティブディレクション、アートディレクションの背景には、誰かと共に誰かのために創るデザインのヒントが散りばめられていました。

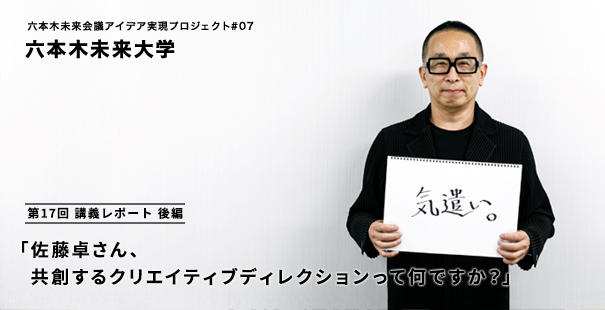

人は細かいことは覚えられない。そのうえ記憶は曖昧になる。

授業前半は、推敲を重ねて完成させたデザインが紹介されました。しかしデザインには、徐々に浮かび上がってくるものもあれば、一瞬で生まれるものもあります。

『キシリトール』は、商品のオリエンテーションが始まってから5分でコンセプトを思いついたのだ、と佐藤さん。シンボルとしてあしらったマークは奥歯を上から見たもので、「もしかして、と気づいた人が、思わず他の人に話したくなるように」デフォルメされています。さらに、店頭でのさまざまな陳列方法を想定し、縦でも横でも同じものに見える今のマークになったのです。ベースの色を変えることで、違う味にも対応できる、汎用性の高いデザインであることもポイントです。

「このデザインの大きな要素は"マーク"と"ロゴ"と"ベースの色"の3つしかない構造です。グラフィックデザインには構造と意匠がありますが、人は構造しか記憶に残りません。構造をしっかりつくっておけば、意匠は変えてもいいし、クライアント企業の担当者が変わっても引き継いでいけます。意匠でアレンジすることで、新商品やキャンペーン商品などの流通にも対応できます。反面、構造を構築しておかないとデザインがぶれ、ブランドがつくれません」

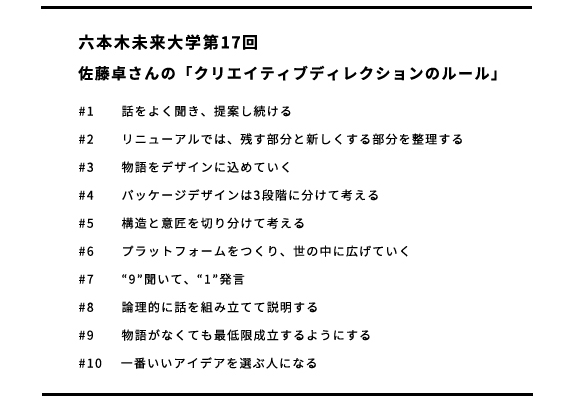

【クリエイティブディレクションのルール#5】

構造と意匠を切り分けて考える

デザインは広がっていく。

さらに、商品単品のデザインの枠を出て、いくつかの発展型事例が紹介されました。

不妊治療クリニックの院長から、建築なども含めコンセプトメイクの相談を受けた佐藤さんは、2014年に沖縄県本島南部の八重瀬町に不妊治療のための医療施設『空の森』を提案。沖縄には実は森が少ないことをヒントに、院長がなにかプロジェクトを起こすごとに森が増えていくコンセプトを生み出しました。いろんなアーティストが参画できるフォーマットをつくり、デザインが広がっていきました。

「建築、院内に飾るアート、絵本、クリニックで働く方に向けた教本、スイーツ、ユニフォームなど、『空の森』をイメージさせるさまざまなものをつくりました。そして歌をつくってコンサートも開きました。絵本に出てくる動物たちは実際にアートオブジェとなり、クリニックの庭にある森の中にひっそりと隠れています。室内には沖縄のアーティストによるオリジナルの器を置いて、地元の文化と接する場所になるように願いも込めています。そして東京と沖縄で『医療とデザイン』のシンポジウムを開き、これからの医療にはもっと積極的にデザインが必要ではないかと議論しました」

2013年、六本木の『21_21 DESIGN SIGHT』では、佐藤さんが総合指導を務めるNHK『デザインあ』の展覧会が開かれ、22万人以上の人が訪れました。佐藤さんは『デザインあ』というプラットフォームをつくり、多くのアーティストがアイデアを出し合い"共創"することで、「当たり前が当たり前じゃないことに気づくきっかけ」を考えました。2018年7月19日からは、お台場の日本科学未来館で『デザインあ展 in TOKYO』が開催されることも決定しています。

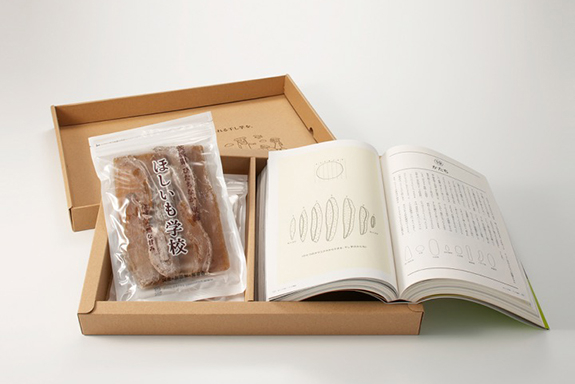

最後に、茨城県ひたちなか市を盛り上げるプロジェクトを紹介。佐藤さんは、地域全体のためになるものは学校という「場」だと考え、ひたちなか周辺の地域が日本の9割の干し芋を生産していることに着目し、2006年に『ほしいも学校』を提案しました。

「干し芋についてみんなで調べ、商品を開発したり、横の繋がりをつくる場になればいい。厚さ4cm以上の分厚い本のダミーをつくり、ひたちなかの方々に干し芋について熱弁しました」

クライアントの前でも熱く語るという佐藤さん。教壇での佐藤さんの熱弁に、会場からも笑いが。その後、ほしいも学校は校歌をつくり、メロディをつけ、振り付けもして、お祭りで子どもたちに踊ってもらったのだと言います。佐藤さんは「まったくお金のためにはやっていない。日本に育まれてきた文化のお手伝いがしたい」と、ついには『世界ほしいも大会』を開催します。

「自分は人の話が聞きたいし、いろんなことに興味があります。そうやってみんなで共創していったほうが、今後も残るデザインになる確率が高いんじゃないかな」

【クリエイティブディレクションのルール#6】

プラットフォームをつくり、世の中に広げていく

デザインを決定するのはデザイナーではない。

1時間半の講義を終え、残り30分は質疑応答の時間。さらに佐藤さんの考えを深掘りしていく質問と回答が飛び交いました。

「プレゼンで気をつけていることは?」という質問には「やり方は決めてない。毎回まったく違う」と繰り返します。「相手も違うので、毎回手ぶらで向かっていきます。その場で話を聞きながら「ではどうしていくといいでしょうね?」と質問を重ねて、広げていけばいい。自分の考えを伝えるより、できるだけお話をお聞きすることが大事なのです。"9"聞いて、発言は"1"だけ」

対象に興味があるという佐藤さんは、わからなかったら質問をし続けるそう。たくさん情報が得られれば、あるときぽっと「これとこれを繋いだらいいのでは」とアイデアが浮かんできます。自分のやりたいことをどこまで抑えるかが、いいデザインを生み出すことに繋がるのです。

【クリエイティブディレクションのルール#7】

"9"聞いて、"1"発言

世の中にいるいろんな人に届くためには。

会場からの「共創するにはデザイナーでない人のデザインの教養が必要ではないか」という問いには、「まったく同感! だから『デザインあ』をやっているんです」と即答します。

「子どものうちからデザインマインドを育んだほうがいい。なぜなら、デザインを決定するのはデザイナーではないことが圧倒的に多いから。国をつくることも、会社という組織をつくることだってデザインでしょう。デザインと関わりのないものは何ひとつないのです。もし、津波に遭った街を歴史を踏まえて復興しようとしたとき、デザイン感覚がない人がやるととんでもないことになる。社会に対してもっとデザイナーから働きかけをしていきましょうよ!」と力を込めました。

具体的に、デザインの感性を広めるためにどういう働きかけをしていくかということについては、

「クライアントはデザインを知らない。大人は子どもみたいに感覚的に吸収できませんから、論理的に話を組み立てて説明します。デザイナーには言葉を駆使して論理的に伝える能力が必要になるのです。日常的な打ち合わせだけでなく、展覧会をしたり、本を出したりと試行錯誤を続けています。デザインは『なぜ大切か』『どんな役割を持っているのか』『どんな可能性があるのか』......できるだけ楽しく話したいですね」

【クリエイティブディレクションのルール#8】

論理的に話を組み立てて説明する

次の質問は、「デザインに物語を込めるとき、どこから着想を得ているのですか?」というもの。佐藤さんは「脳内で何が起きているか、自分ではわからない」としながらも、デザインにおいて重要な物語について丁寧に回答します。

「物語はないよりはあったほうがいい。でも、物語に興味がない人もいます。だから物語がなくても最低限成立するデザインでなくてはいけません。これは難しいことで、私はすごく厳しく考えています。物語に興味がある人にもない人にも響くよう、浅くも深くも入れるように心がけます」

【クリエイティブディレクションのルール#9】

物語がなくても最低限成立するデザインにする

発案者は誰でもいい。いいアイデアを形にしていく。

最後に、一緒に仕事をするクリエイターやスタッフに対しての心がけを話してくれました。

「よく、スタッフやクリエイターの案に『おもしろい、それでいこうよ!』と言います。発案者がクライアントでもいい。自分のアイデアに固執しない。僕の役割は、一番いいアイデアを選ぶことです。

『デザインあ』でも、若くてすばらしいクリエイターがチームにいっぱいいらっしゃるので、私は「おもしろい!」と言ってアイデアが形になるプラットフォームをつくるだけ。無理はせず、遊んでいるように仕事をしたいですね。だからいつもミーティングでは大笑い! どうせやるなら笑顔の時間が多いほうがいいですよ」

【クリエイティブディレクションのルール#10】

一番いいアイデアを選ぶ人になる

information

「佐藤卓さんの講義を復習してみよう」六本木未来大学アフタークラス

【講師】横石崇(「TOKYO WORK DESIGN WEEK」発起人/オーガナイザー。&Co.Ltd代表取締役)

【開催日】2018年7月25日(水)

【時間】19:00〜21:00(予定)

【参加費】2,000円

【受付】お申し込みはこちらから ※外部サイトへリンクします

【場所】東京ミッドタウン・デザインハブ(ミッドタウン・タワー5F/東京都港区赤坂9-7-1)

>六本木未来大学特設ページはこちら

RELATED ARTICLE関連記事