「六本木未来大学」第17回「佐藤卓さん、 共創するクリエイティブディレクションって何ですか?」講義レポート【前編】

第17回 講義レポート 前編 「佐藤卓さん、共創するクリエイティブディレクションって何ですか?」

数々のヒット商品を生み出してきた、デザイナーの佐藤卓さん。2018年6月21日(木)の講義では、佐藤さんが手掛けてきた商品をひとつずつ取り上げながら進んでいきます。『ロッテ キシリトールガム』『明治 おいしい牛乳』などのパッケージデザイン、NHK Eテレ『デザインあ』総合指導など、数々のグラフィックデザイン、クリエイティブディレクション、アートディレクションの背景には、誰かと共に誰かのために創るデザインのヒントが散りばめられていました。

デザイナーの仕事は、やりたいことをやることではない。

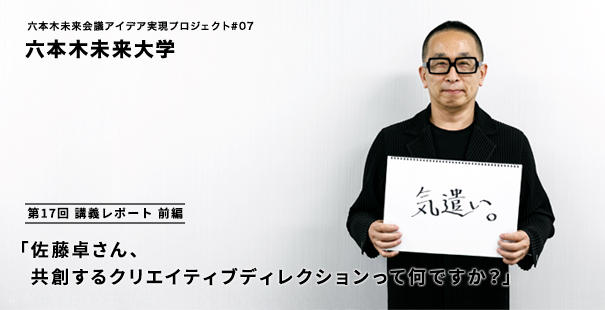

「共創するクリエイティブディレクションを一言で言うと......"気遣い"かな」と口火を切った佐藤さん。講義は、結論を述べることから始まりました。

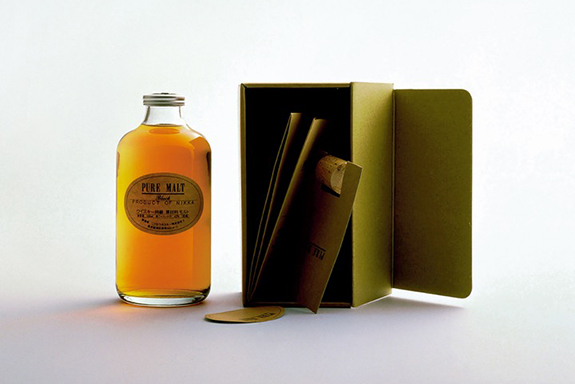

まず画面に映されたのは、ニッカウヰスキー『ピュアモルト』。佐藤さんが最初にクリエイティブディレクションを手がけた商品です。「プロダクトのことを知らないで提案するのは無責任」と、ブレンダーに取材をし、お店をまわり、ウイスキーの研究を重ねて、デザインを提案しました。

「当時は、核家族が増えてきた時代でした。この時代にボトルはどうあるべきか。店頭で目立つほうが良かったこれまでの定説とは真逆で、生活に馴染む主張がないボトルがいいのではないか。また、飲み終わった後もインテリアか何かに使ってもらえたらいいのではないか......。そう考え、キャップはコルク、ラベルは水溶性にし、空になった後はただのボトルになるようなデザインを提案しました」

売るためではなく、生活の中で使うためのデザインを意識したボトルを手に、何度もニッカウヰスキーに足を運んでプレゼンをした佐藤さん。けれども、「広告業界に骨を埋めるつもりがなかった」そうで、3年で当時勤めていた電通を退職します。その辞める間際、ウイスキーの商品化が決まりました。佐藤さんはフリーランスとなり、外部デザイナーとして電通に打ち合わせに行くことに。そして商品化されたウイスキーは大ヒットし、あっという間に追加販売が決まりました。

「ニッカ・ピュアモルトの宣伝ツールは紙媒体のみで、関心のある人が隣の人に伝えてくれます。今のSNSと同じ。人はおもしろいものがあれば広めたくなります。人から人に伝わるところにはお金がかからないことを想定して、予算配分しました」

その後、あるブティックに空瓶がディスプレイとして並んでいるのを見て、「飲んだ後にインテリアになればと思っていたことが現実になっている。これもひとつのデザインだ!」と手応えを感じたそうです。

「その時代にニッカはどうするべきか、を考えたことが結果になりました。デザインの仕事は、やりたいことをやることではなく、なにをやるべきかを実行すること。自分の作品をつくりたければ、自分でお金を出してやればいいんです」

クライアントに「共創」の意識を持ってもらう。

ニッカウヰスキーの案件以来、佐藤さんのもとには、多くのデザインの依頼がくるようになりました。

大正製薬『ゼナ』では、いろんな商品をテーブルに並べて検証した結果、まず「わからない」というコンセプトの1案を提案しました。しかしクライアントである大正製薬さんから「あと100案つくってください」との言葉が。

「100案出しましたよ。クライアントの力になりたいので、話は良く聞きます。そして何案も出します。『もっと見たい』と言われたら『ではどういうものをおつくりしましょうか?』と聞きます」

色を変えたり、ストライプの方向を変えたり、ときには「F1のようなデザインで」という要望に応えるべく、F1カーを盛り込んだデザインをつくったと話し、会場を沸かせます。結局、実際に見て納得いただくために200案以上提案したそうです。

「2か月も音沙汰がなく諦めていたところ、突然連絡が来て、1番目の案に決まり喜びました。200案以上デザインをつくってやっと最初の案の良さがわかってもらえた。ここまでのコミュニケーションはとても大事。最終的には彼らが納得して決めたので、自分たちが一緒につくっているんだという意識になっている。『自分たちで選んだので大切にしよう』という気持ちはなかなかなくなりません。遠回りだけれど、これが、共創の大切さです」

【クリエイティブディレクションのルール#1】

話をよく聞き、提案し続ける

リニューアルの仕掛け。

洋菓子『チロリアン』のリニューアルでは、記憶に残りづらいデザインを改善しようと、ある仕掛けを込めました。

「5人並んだ人の口を見てください。左から順に『チ』『ロ』『リ』『ア』『ン』と言っています。このことは、パッケージのどこにも書いていません。ただ、これに気づいた人は、黙っていることができるでしょうか?」

会場に笑いが起き、佐藤さんのデザインの仕掛けに気づいたことがわかります。人から人へ伝わっていく仕掛けについて、佐藤さんは「なんのためにお菓子はあるのか」を考えたそうです。お菓子は生きるうえでの中心ではないけれど、時間を優雅に過ごしたり、気分転換になったりするもの。楽しんだり、おもしろがってもらえたらという、佐藤さんの遊び心がこめられたアウトプットになりました。

同じくパッケージのリニューアルを依頼されたお菓子の『カラムーチョ』。売れないのでリニューアルしたい、という厳しい依頼でした。

「売れているかどうかにかかわらず、商品は多くの人に記憶されています。その記憶を踏まえ、これまでのデザインの財産を生かすべきか殺すべきか、もしくは半分だけ生かすべきか、などといつも議論します。デザインの財産を引き継ぎながら、次の時代に落とし込んでいく。そうやってブランドは記憶に残っていく、と考えています。本件では、これまでのデザインを残す部分と、今後リニューアルするときにデザインを変えていく部分の整理をして、そのフォーマットを決めたうえで、デザインしました」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

リニューアルでは、残す部分と新しくする部分を整理する

物語はクライアントから出てくるもの。

デザインの財産を残したものの例として、北海道のお米『ゆめぴりか』が紹介されました。「米」という漢字は、八十八の手間がかかっているという意味が込められ、「八」+「十」+「八」で構成されています。そこにもう一手間かけているという思いを込め、以前デザインしたパッケージには「八十九」と入れました。そこで佐藤さんはさらに次の商品の際、パッケージの背景に「米」+「九」+「十」=「粋」という漢字を薄く配置。そして米袋の裏に「粋」の解説を書きました。

「デザインには物語が重要。クライントとやりとりしながら、彼らの思いや歴史や背景を込めた物語をつくり、デザインに込めていく。そうすると、パッケージとして物語とともに人に伝わっていく。単純なビジュアルよりも伝わる力が強いのです」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

物語をデザインに込めていく

距離によって届くものが違うのが、パッケージデザイン。

「パッケージデザインは"遠く""近く""手に取る"の3段階に分けて考えます。商品というのは3メートル先からでも見える。近づくと細かいものが見えてきて、手に取ると裏の文字まで見える。パッケージは変わらなくても、人との距離によって届く情報が違うんです。距離、光の明るさ、高さなどによってどういうふうにパッケージが見えているのかを想定すると、デザインの可能性が次々と見えてきます」

その顕著な例として挙げたのが、『明治 おいしい牛乳』です。「遠く」からは商品を判別する青い帽子が見え、「近く」に寄ると牛乳を注いでいる写真が見え、「手に取る」と製品情報が読めます。

「パッケージデザインは、見えない中身を外に想像させる、中身を"見える化"すること。いろんなパターンをつくりましたが、明治さんと一緒に議論をしているうちにデザインが浮かび上がってきました」

ここでも佐藤さんは「共創」を実践しています。

【クリエイティブディレクションのルール#4】

パッケージデザインは3段階に分けて考える

information

「佐藤卓さんの講義を復習してみよう」六本木未来大学アフタークラス

【講師】横石崇(「TOKYO WORK DESIGN WEEK」発起人/オーガナイザー。&Co.Ltd代表取締役)

【開催日】2018年7月25日(水)

【時間】19:00〜21:00(予定)

【参加費】2,000円

【受付】お申し込みはこちらから ※外部サイトへリンクします

【場所】東京ミッドタウン・デザインハブ(ミッドタウン・タワー5F/東京都港区赤坂9-7-1)

>六本木未来大学特設ページはこちら

RELATED ARTICLE関連記事