PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #07

「六本木未来大学」第12回「田川欣哉さん、テクノロジーを使った クリエイティブ組織の作り方って何ですか?」講義レポート【前編】

update_2017.06.21

photo_mariko tagashira/text & edit_akiko miyaura

第12回 講義レポート 前編 「田川欣哉さん、テクノロジーを使った クリエイティブ組織の作り方って何ですか?」

UI・UXのデザイン設計、プロダクトデザイン、インタラクティブアート、ブランディングなど、自らもデザインエンジニアとして幅広い分野で活躍しながら、「Takram」代表としてクリエイティブ組織を創造してきた田川欣哉さん。今回は、「はじめて社外の人に話す内容が大半」という"Takramのつくり方"や具体事例とともに、組織づくりの考え方、経営論、人材育成法などを明かしてくれました。2017年6月2日(金)に行われた、その講義の模様をお届けします。

いかに学び続け、牽引し続ける人たちでいられるか。

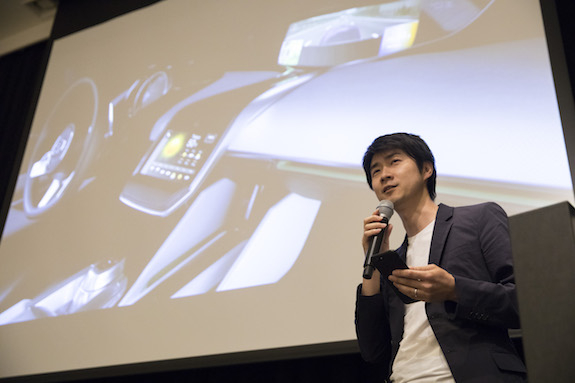

この日の会場は超満員。「今日はTakramの中の人間も知らないような、Takramの会社のつくり方をバラしてしまおうという会にしようと思って(笑)。この日のためだけに、スライドを作ってきました」という、田川さんの大胆な宣言から講義が始まりました。

Takramは、2006年に田川さんの自宅の押入れにパソコンとイスを入れ、仲間と2人で起業したのが始まり。11年目を迎える現在は40名以上のスタッフ、東京・ロンドンの2拠点を抱える会社へと成長しました。もともとはデザインとエンジニアリングが仕事のベースでしたが、近年はブランディングや政府のビッグデータプロジェクトなど、手掛ける領域がどんどん広がっています。

「仕事の広がりにともなって、最近、Takramでは自らのビジョン、コアバリュー(価値観)についても、議論を進めています。"デザインイノベーションファーム"という基盤を持ちながら、国境や分野、文化など、さまざまな境界線を飛び越える仕事をしていきたい、というのが僕らのビジョン。そして、"ラーニング・オーガニゼーション""デザイン・ソート・リーダーシップ"といった考え方をコアバリューとして掲げようとしています。いかに学び続ける組織であれるか、デザイン思考にとどまらず、デザイン哲学にまで高めながら、周りを牽引できる人たちでいられるか。そんなことを論議しながら、日々、仕事に取り組んでいます」

会社の課題を解決しながら、"まったく違う会社"へと変遷。

「外部の方に見せるのは恥ずかしいんですが」とスライドに映し出したのは、Takramの歴史。「押入れ起業」「無理な採用」など遊び心あふれる注釈が入ったグラフには、スタッフ数の推移と共に、「パイプライン導入」「国際化開始」といった組織の変化のタイミングが記載されています。

「大きくわけて、Takramは3つのフェーズを経験してきました。創業直後のフェーズ1の当初は大きな仕事もなく、時間を持て余していた時期です。そんなとき、『すごく難しくて、絶対失敗するプロジェクトだけどやる?』と声をかけてくれた人がいて。『何でもやります!』と挑戦したのが、NTTドコモさんのプロジェクトでした。それを機に猛烈に仕事が広がったのですが、同時にスタッフの補充が追いつかず、無理をして人を雇う中で、組織としては2年ほど足踏みをすることになりました」

そして、組織運用のスタイルを変えたのが創業6年目以降のフェーズ2。

「フェーズ1は "トップダウン型"の組織でした。それをフェーズ2では、経営上の役割を皆で分散して運営する"チーム型"に移行。ほかにも個別のプロジェクト運営はリードと呼ばれるプロジェクトリーダーに任せる方式へ、問題対応は"自分たちで考える"のではなく、"顧問陣に任せる"ようにするなど、フェーズ1のころとはまったく違う運営に変わりました。それらが奏功して、現状は健康的で超ホワイトな優良企業になりました(笑)。そして、昨年からは国際化を進めるフェーズ3に突入したところです」

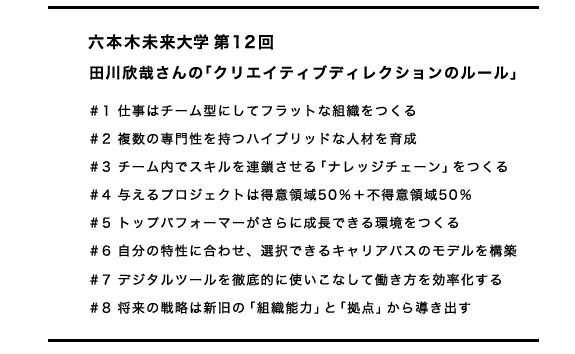

【クリエイティブディレクションのルール#1】

仕事はチーム型にしてフラットな組織をつくる

個人の持つ複数スキルは融合させず、分人化する。

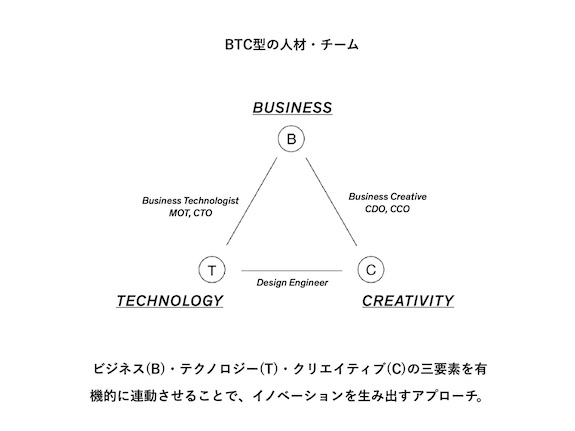

Takramは、仮説を立てて実験を行う"プロトタイピング"に長けた集団。さまざまな分野において、新しいプロセスやアプローチ、ジャンルを生み出しながら、これまでにない価値を具現化し続けています。その骨格となるのが、「BTC」という考え方。

「ビジネス(B)、テクノロジー(T)、クリエイティビティ(C)の3要素を連動させながら仕事をするスタイルは、Takramの1つの特徴だと思います。もともとはTC軸のデザインエンジニアリングを主軸にしていたのですが、仕事をやればやるほど、Bを取り込んでいく重要性を実感するようになりました。集団、チームはもちろん、個人としてもBTCの各要素をどう取り込んでいくかは大きな課題。TC型、つまりデザインエンジニアリングを例にとると、デザインとエンジニアの中間的存在になることではなく、両方の専門性をキープしたまま、二つの領域を行ったり来たりしながら仕事をするのが僕らの目指すところです」

つまり、複数の専門性を"融合"するのではなく、適材適所で使い分けるようなアプローチができるハイブリッド人材を育成するということ。

「AとBを溶かし合わせて反応が起き、Cという違う物質になるのが融合ですよね。だとするとCが生まれた瞬間、AとBの要素はなくなってしまう。それは、ちょっと違うんじゃないかと思っているんです。先ほどのTC型=デザインエンジニアリングで言うと、デザインをしている時はプロのデザイナーとして考え、エンジニアリングの仕事をしている時は高いレベルでエンジニアとしての役割を果たす。デザイナーの自分とエンジニアの自分、どちらも捨てず、融合もさせず、2つの間を高速で行ったり来たりするような人材のイメージです。そのようなハイブリッドな状態を僕らは"振り子"とか"分人性"と呼んでいます。ちなみに僕の中には、多重人格的にエンジニアの自分、デザイナーの自分、マネジメントをする自分、の3つの人格がいて。その人格たちのハイブリッドな集合体が、僕という個人になっているという感覚なんです」

細かいディテールを見る視点と全体を見る視点を具備する大切さ。

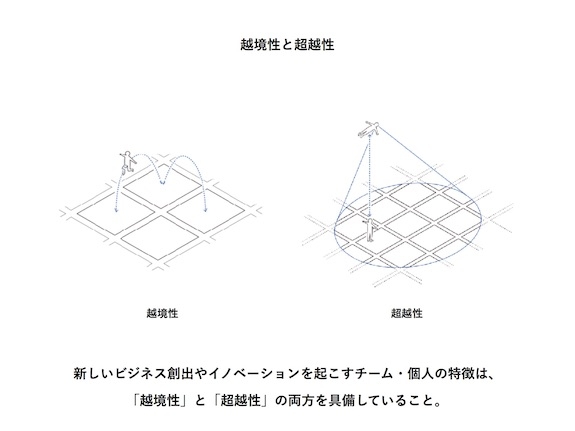

続けて、イノベーションを駆動するタイプのチームや個人の特徴は、「越境性と超越性」の2つの特徴を併せ持っていることだと、田川さんは言います。

「越境性というのは、分野を超えること。例えば、ソフトウェアのエンジニアが、ハードウェアのエンジニアリングをやってみるというようなことです。専門分野のフィールドを超えていくという意味で使っています。この越境性が水平方向のジャンプだとすると、もう1つのジャンプが垂直方向の超越性。よく"鳥の目と虫の目"という言い方をされますけど、細かいディテールの話をした次の瞬間、目線を思い切り引いて全体を見るというようなことです。企業のエグゼクティブが判断する目線まで上がって、物事全体を見るという話も、超越性。このように、越境性と超越性の両方を備えることが、具体的な形でイノベーションを起こす上では欠かせない要素だと思っています」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

複数の専門性を持つハイブリッドな人材を育成

創業時からの歩みを交えつつ、Takramが目指す「ハイブリッドな人材」の育成についてお話ししてくださった田川さん。ここからは、各々のパフォーマンスを最大化するチームの組み方、そしてノウハウ共有の話に入っていきます。

"私たち"という感覚を持てる3人チームで、失敗も成功もシェア。

Takramの概要や歴史などをひと通り紹介し終えると、参加者にどんな話を聞きたいかを問う田川さん。準備した7つの目次から参加者に挙手をしてもらい、講義内容の順番やボリュームを決めていきます。そして、挙手がもっとも多かった「プロジェクトの運営」の話へ。プロジェクトを遂行する際は、3人1組でチームを組む「スリーマンセル」がTakramの基本。チームは固定ではなく、プロジェクトごとにアサインすると言います。

「Takramには部門がなく、プロジェクトマネージャーやプロデューサーという存在もいません。進行管理や営業だけを担当する人はいないので、すべてを全員でやるというのが僕らのスタイル。組織としては、会社全体の判断をするディレクター陣がいて、その下にリード、エキスパート、メンバー、インターンと呼ばれるスタッフがいます。プロジェクトごとに3人ひと組のチームを組んで仕事をしています」

田川さんいわく、3人という人数は「"私たち"という概念を生む最小ユニット」。チームで仕事をする上で、三人称の導入には独特の価値があると話します。

「僕はひとりの人間の可能性を無限に信じていますが、それでも1人でできる仕事のボリュームは限られています。じゃあ、2人はどうかと言ったら、2人組は関係性が固定化されやすい特徴があります。教える人・教えられる人、指示する人・指示される人の関係が固定化すると、コミュニケーションは一方的になる。そうすると、チームとしての学びの総量が低くなります。一方で、チームが3人になると、"私たち"という感覚が生まれる。同時に"私とあなたたち"、"私とあなたと彼"というように、チームの中のコミュニケーションが多様化します。これが長期的にはチームのパフォーマンスや、学びに大きく影響することになります」

社内で知識やスキルを移行して、くさりのように繋いでいく。

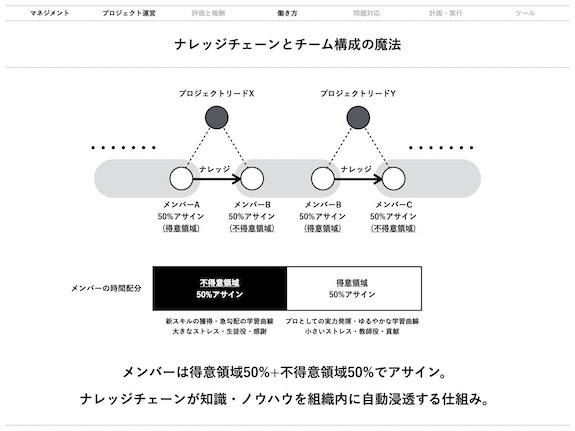

Takramがチームでプロジェクトを進めるのには、もう1つ大きな理由があります。それは、スタッフ同士の間で自然にスキルやノウハウが共有されていく「ナレッジチェーン」の構造を作り出したいからです。Takramが複数の視点を持ったハイブリッド人材を育てることができているのには、この「ナレッジチェーン」の考え方が大きく作用しています。

「例えば、ソフトウェアエンジニアリングの知識が必要なプロジェクトだとしたら、その分野に長けた人がリードとなり、その下には同じくその分野に詳しいAさん、もう1人は詳しくないBさんを配置します。そうすることで、Aさんの知識が自然とBさんに共有されます。実際の例を挙げると、ソフトウェアエンジニアとして入社したあるスタッフは、プロダクトデザインのわかるリードのもとで、一眼レフカメラのレンズのプロダクトを担当し、1年ほどの間に急速にプロダクトデザインの基本をマスターしました。このように、毎回違う人同士でチームを組み、仕事をすればするほど、社内に知識やノウハウが浸透するという仕掛けを「ナレッジチェーン」と呼んでいます」

Takramではチームで1つのプロジェクトを進める期間は、平均3カ月。うち、最初の1カ月はプロジェクトに関するリサーチ期間にしているそうです。

「最初の1カ月は、クライアントに徹底的にインタビューをしつつ、外部の有識者にインタビューしたり、ユーザー観察をしたり、関連分野を座学的に調べたり、とプロジェクトに関わることを猛勉強する期間にしています。そうすることで1カ月後には、クライアントとまっとうな会話ができるところまで到達することを目指します。そうやって年間に何本ものプロジェクトを担当すると、プロジェクトごとに新しい分野の知識を得ることになり。それを継続していくことで、複数の専門性が備わっていくんです」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

チーム内でスキルを連鎖させる「ナレッジチェーン」をつくる

ストレスを抑えながら、貢献や学びを実感できるアサイン方法。

「ナレッジチェーン」をつくることには、実はもうひとつの理由があります。不得意な分野のプロジェクトにアサインされたスタッフは、もう1つ別のプロジェクトで得意分野にアサインされるそう。Takramでは、日常的に1人2つのプロジェクトに携わるため、常に得意領域、不得意領域の両方を半々で行うことになります。

「不得意な仕事に、100%の時間を使うと人間はやっぱり疲れちゃうんですよね。結果が出ないことが長期間続くと辛さになる。だからといって、結果の出る仕事ばかりをしていると成長がなく、逆に自分が停滞している感覚に陥ります。そこで僕らがやっているのが、不得意領域50%、得意領域50%というアサインの仕方。不得意領域の仕事は役割としては生徒側になるのでストレスも大きいけれど、新しいスキルが獲得できてチームメイトへの感謝も生まれます。逆に得意分野の仕事はストレスも小さく、プロとして自分が貢献していると感じられる。学習曲線はゆるやかですが、人に教える役割を担うことで別の確度から自分の成長が促されます」

目指すのはフルスタックデザイナー。

50/50で仕事をするスタイルを続けることで、常に学び続ける「ラーニング・オーガニゼーション」を自然とかなえることにもなります。結果、「その人の希少性や分人性が上がっていく」と話す田川さん。

「すべてを自分で作ることのできるエンジニアのことを"そんな人いないよ"という意味を込めて、"ユニコーン"と呼びます。つまり、ユニコーンとはフルスタックエンジニアのこと。そういう意味でいうと、ナレッジチェーンや50%アサインを通して僕らが目指しているのは、どんな分野でも自分ですべてを考えられる"フルスタックデザイナー"ですね」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

与えるプロジェクトは得意領域50%+不得意領域50%

information

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト#07

六本木未来大学アフタークラス

【講師】横石崇(「TOKYO WORK DESIGN WEEK」発起人/オーガナイザー。&Co.Ltd代表取締役)

【開催日】2017年6月26日(月)

【時間】19:00〜21:00

【参加費】2,000円

【受付】お申し込みはこちらから ※外部サイトへリンクします

【場所】東京ミッドタウン・デザインハブ(ミッドタウン・タワー5F/東京都港区赤坂9-7-1)

RELATED ARTICLE関連記事