INTERVIEW

95

Minoru Fujimoto / Lighting Choreographer

藤本実ライティング・コリオグラファー

Minoru Fujimoto / Lighting Choreographer

『ライブ感とストリート感のあるアクティブな夜景を演出する』【前編】

集まった人の「動き」と光を融合させ、街全体でエンターテイメントをつくりたい。

『SAMURIZE from EXILE TRIBE』の光る衣装の生みの親であり、ウェアラブル・コンピューティングとダンスパフォーマンスを融合させた作品で注目される、藤本実さん。「世界の中で自分しか生み出せないものをつくりたい」と、さらりと言ってのける34歳のスーパークリエイターは、身体表現に光の要素を加えた「ライティング・コリオグラファー」という新たな表現の世界を切り拓いてきた。原点にあるものは何か、身体と光による表現の未来とは? そして、人々からLED博士と称される藤本さんが考える六本木を舞台にしたエンターテイメントのアイデアとは?

ダンスへの憧れと衝撃、ダンサーとしての経験が原点。

僕はいま34歳ですが、20年ほど前になるのかな、自分が思春期を迎えた頃に、ちょっとだけダンスが流行り始めたんです。関西でダンススタジオがひとつできたかどうかくらいだったのですがダンスを始めました。高校生になってから、生まれて初めてダンスバトルのイベントに行ったんですが、それがめちゃめちゃかっこよくて。衝撃的でした。

会場に入った瞬間、爆音がドーンときて、真っ暗な空間のまん中でダンサーが向かい合い、戦いが繰り広げられているーーその光景はいまだに忘れられないし、野球観戦だったり音楽ライブだったり、それまでのどんな体験よりも強いインパクトがありました。そこから一気に、ストリートダンスの世界にのめり込んでいきました。テレビも一切見なくなったし、ダンスに集中したくて、大学に入ってからの4年間、ネットも解約していたくらいです。

初めて見たダンスバトルの衝撃と、自らもダンスに夢中になった日々。それがあるから、今がある。テクノロジーを使ったパフォーマンスのシステムって開発者目線でつくられていることが多いんです。技術がどうすごいかを見せるためのデモンストレーションになってしまっている。「これ、動きを認識できるんです。すごいでしょ」みたいな。それは違うんじゃないか、という思いをずっと持っていて。僕は、パフォーマンスする側が「こうありたい」とか「こんなことをしたい」と思っているものを具現化する、演者目線からシステムをつくりたい。最初からその思いが強かったです。

自分がつくる意味、自分しか世界に生み出せないものは何か。

8年前に初めて「アルスエレクトロニカ」で作品を発表したときは、ひとりのパフォーマーにLEDを200個付けるのが限界でした。それが今では1着に9,000個付いています。デバイスの大きさも性能もどんどん進化して、リアルタイムで無線制御できる数が50倍近くに増えました。

「アルスエレクトロニカ」

2010年のアルスエレクトロニカで、藤本さんは、現在のライティング・コリオグラファーの原型となる、音楽に合わせた光の制御パターンの編集を簡単に行えるアプリケーションを用いたダンスパフォーマンスを披露した。

それは明らかに技術の進歩ではあるけれど、LEDの"数"は、本質的なところではなくて対パフォーマーへの光の演出の幅が広がったということが重要なんです。ただし、どんなにすばらしい技術でも、ダンスが格好良く見えないのなら、やらないって決めています。それが僕の信条であり、美学。目新しかろうが、画期的だろうが、人の動きに制約を与えるのであれば、使わない。

僕は、天才技術者なんかじゃない分、「自分がつくる意味」というのをずっと考えながらやっているんですね。これは世界で自分にしか生み出せないだろうな、というものをつくっていきたい。ただ単に「光る服」をまとうのではなく、光らせることでパフォーマンスの可能性を広げる。光と音と動きをすべてシンクロさせた「ライティング・コリオグラファー」という新しいダンスジャンルが当たり前の存在になることです。この「ライティング・コリオグラファー」という言葉自体も、自分でつくった造語で、その発想自体が新しかったと思うし、そのために必要なハードウェアもソフトウェアもすべて開発してきた。プログラムも書き、演出もする。それは、僕にしかできなかったことだ、という自負があります。

「ライティング・コリオグラファー」という新しいエンターテイメント。

最近は、デジタルアートやインタラクティブアートの賞をいただいたり、「ライティング・コリオグラファー」をアートとして評価をいただいたりする機会も増えました。でも、自分の中では工学とストリートダンスが基軸になっていて、基本的には"エンターテイメントをつくっている"、と思っています。アートとして評価してもらえることは嬉しいですが、僕の中に「アートをつくろう」という意識はありません。

作品づくりの難しさは、基準がないことですかね。つまり、やり方がまだ確率されていない。人間の「動き」に対して、どういう「光」をつけるかの「基準」ってないんです。現在確立されているデジタルのエンターテイメントは、基本的に映像のモーショングラフィックスかプロジェクションマッピングで、そういった、静止したものに完成した映像を反映させるようなものではなく「動的なものに、動的な光を組み合わせたらどう見えるか」はまだ研究としても取り組まれておらず、分析の仕組みも存在していない。映像であればつくったものを再生して見ることができるので、見た人の感情も想像ができるけれど、「ライティング・コリオグラファー」は動きと動きの組み合わせだし、見る人の目の動きもあるから、極端な言い方をすると、確かなものが何もない。

じゃあ、どうやってつくるかというと、まず一度仮定を立て、仮定通りに「つくってみた」というものを50種類くらい映像にしてみて、その中で、これはおもしろい、おもしろくない、の取捨選択を繰り返して組み合わせていきます。組み合わせて、これは完璧につくったぞ! というものをさらにブラッシュアップを5回くらいやるんですね。やり直す中で、例えば1変えようとすると変えないでいい残りの99も全部直さなければなりません。そうすると、どんなに膨大な作業を経ても、元の案で生き残るのは1、2割です。たいへんはたいへんです。でも、それは見る人には関係ないですからね。

線から面へ。ピクセルからユニットへ。身体との関係を研究し続ける。

表現の進化としては、2年くらい前に、映像を表示できる身体用パネルをつくったことでしょうか。『SAMURIZE from EXILE TRIBE』の衣装の胸にはすべてそのパネルが入っています。そこはひとつのジャンプアップというか、今まではLEDの点や線で表現していたものに、今度は「面」が加わり、「映像と身体の動き」の関係も考えなければならなくなった。2次元で考えていたディスプレイを、3次元的に動かしたら、どう見えるか。その先はもう、やれることはないやり切ったと思っていたんですけどまた新たな課題が見つかった。それが、昨年から新たに始めた、デジタルの数字で人の動きを構成する『Quantified Dancer』です。

『SAMURIZE from EXILE TRIBE』

EXILE HIROがプロデュースする実力派ダンサーによるLEDの光の演出とダンスによるパフォーマンスチームで、藤本さんらmplusplusが光の演出・LEDデザイン・ハードウェア・ソフトウェア開発を担当。「Cannes Lions International Festival of Creativity 2018」や、NHK紅白歌合戦などでも披露された。

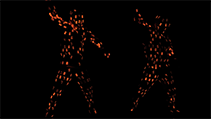

『Quantified Dancer』

アナログな人間の身体にデジタルな数字表現を組み合わせたプロジェクト。最新型はLED9,000個、450個のデジタル数字によって構成されている。

きっかけは、現代美術家・宮島達男さんの作品との出会いでした。それまでは、自分のデジタルの要素は、「1ピクセル」だと思っていたんです。LED1粒、1ピクセルの色を変えたり、動きを変えたりすることでしか、表現できないと思っていたんですが、宮島さんの『7セグLED』の作品を美術館で見て、すごく感動したと同時に、「数字をひとつのピクセル、ひとつのユニットとして考えたら、全然違う身体表現ができるかもしれない」と。

宮島さんにメールで、作品に感銘を受けこと、『7セグLED』でダンスの作品をつくりたいことなどを書いて送ったら、7セグは私が生み出したものではないし、自由につくってください、というお返事をいただけて。嬉しかったですね。で、つくり始めたんですけど......難しいです。正直、まだぜんぜん満足はしていません。もし人間がデジタルの数字だけで構成されていたら、どんな動きになり、どんなダンスをするだろう。数字の増減や離散値といった難題の登場で、今また改めて、身体と動きについて考えているところです。

RELATED ARTICLE関連記事