『ルールは、クリエイションのジャンプ台になる』【前編】

シャッター・アートで“野生の名所”をつくる。(水野)

能動的な行動を生む椅子を街に点在させる。(菅)

なぜルールは毛嫌いされるのか?

菅まず、デザインというと、形のあるものをつくるイメージが強いかもしれませんが、ルールそのものをつくることもデザインだと捉えています。たとえば、ここから先は入ってほしくないところに、立入禁止のサインを置くということがありますが、これも、サインの造形や配置だけでなく、この場所に「禁止」というルールを示すことによって人の行動をデザインしているわけです。だからルールをつくることとデザインは、かなり密接に関わっているし、もっと視点を柔軟にしてみると、何か形をつくるということも間接的な形でルールをつくっているということになるのではないかと思います。

もうひとつは、物事や行為には制約がありますよね。たとえば予算や時間が限られているとか、何か決められたものを使わなければいけないとか。こういった制約はネガティブなものとして捉えられがちですが、クリエイションの場合には制約があるからこそ、飛躍したアイデアを生み出せたりすることがあります。制約、つまりルールは、クリエイションのための重要なジャンプ台として機能し得るんです。

今回の『ルール?展』では、ルールは自分を縛り付けるネガティブなものではなく、自分がデザインしたり、使ったりすることによって、ポジティブに社会を捉え直して、社会そのものをつくったりもできるというイメージの転換をしてもらえればと思っています。

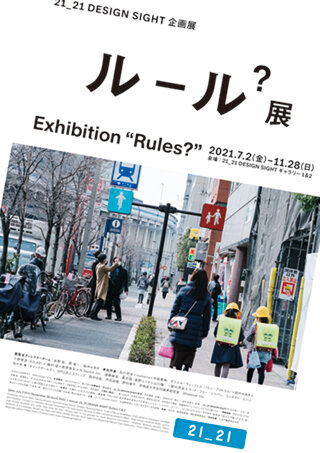

ルール?展

暮らしを取り巻くさまざまなルールが、産業や社会構造の変化などに伴い、大きな転換期を迎えている中、これからの社会でともに生きるためのルールを、デザインによってどのように形づくることができるのか、多角的な視点から考察する展覧会。法律家の水野祐、コグニティブデザイナーの菅俊一、キュレーターの田中みゆきの3名が展覧会ディレクターチームとなり、それぞれの視点を融合させて、新しいルールの見方・つくり方・使い方を提示。来場者とともに探っていく、参加型の展覧会。2021年11月28日(日)まで、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2にて開催。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/exhibition_rules/

水野僕は普段、弁護士という、わかりやすいルールの代表格といえる法律を扱う仕事をしています。そういう意味で、ルールはとても身近なテーマではあるんですけど、社会について考える時にいつも思うのは、どうしてみんな、ルールをこんなに毛嫌いしているんだろうってことなんです。人や企業など様々な営為をコントロール、あるいは制約する機能として法やルールはとても重要なのですが、みんな必要以上に邪魔者扱いしたり、不自由に感じてしまいがちなので、もう少しポジティブに捉えてもいいんじゃないか、という思いがあります。

『ルール?展』では特に本や論文などの著作ではなく、あえて展覧会という表現としてルールというテーマを扱っています。普段からデザインやアートに興味を持っている人たちには、ルールっていうものすごくデザインしがいのある領域があるよ、ということに気づいて、それを面白がってほしいなと。そういう目線でルールそのものを捉えないと損だよねっていうくらいの対象として見てほしい欲求があります。

ただ、それ以上に、この捉え方は、デザインやアートに興味のある人たちだけじゃなくて、社会で生きている誰もにとって必要なマインドではないか、特にいまの時代にはよりそのようなまなざしが必要とされているのではないか、というのが一番伝えたいことです。誰もがいろんなルールに知らず知らずのうちに参加しているので、現状のルールと比べてより良い形だったり、自分が使いやすい形に変えていけるように関わることもできるはずなので。

マイルールと社会のルールを断絶させない。

菅多くの人が、毎朝何時に起きるかみたいな小さなルールを決めることは当たり前にやっているのに、もうちょっと大きなルールは違うものとして見てしまいがちですよね。

水野たしかに。起きる時間を決めなかったら、ダラダラ寝ちゃうんだろうけど、ルールを設けることで計画的に活動できる。もっと大きな話でいうとSDGsみたいな指標をつくることも、そこに向かって頑張ろうっていうアジェンダセッティングになっていたりする。ルールをポジティブに使っている場面って、実はたくさんありますよね。

SDGs

2030年までの達成を目指す17分野の目標をまとめた「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」。実感の湧くワーディング、明快なアイコン、そしてカラフルな色分けでデザインシステムを構築したのは、スウェーデン出身のクリエイティブディレクター、ヤーコブ・トロールベック。

菅「社会」ってなると重たいというか、堅いというか、自分たちには動かせないものと思って、マイルールと社会のルールを無意識のうちに断絶してしまっている。そのギャップは何なのかっていうのが、僕らの関心事のひとつであって、そこを埋められるといいなと思っているんですよね。どちらも同じルールなのだと意識できると、社会への関わり方が少し変わってくるような気がします。

ルールをアップデート前提のものと捉え、デザインしていく。

菅人工的なルール、つまり何らかの目的のために誰かがつくったルールは、うまくいかなかったらアップデートしていいものなはずなんですけど、一度つくったら変えてはいけないという思い込みもある気がしていて。起きる時間を決めるのだって、いつもギリギリになるからもう少し早くしようとか、自分なりに気軽に調整していますよね。もっと大きなルールに対しても積極的に関わって、アップデート前提のものとして捉えることは大事だと思うし、結局それがデザインにもつながっていきますよね。

水野都市に関するルール、特に法律とかはなかなか変えられないイメージがあると思うんですけど、たとえばここ5年くらいで大きく変わったこととして、公共空間の利活用があります。河川敷や道路、公園などの利活用に関して、現場で上がってきた声を国交省が吸い上げて法令の改正が行われているのですが、そういった過程を近くで見ていると、やっぱりルールは変えられるものなんだっていうことを実感できます。

国交省が公開した「ストリートデザインガイドライン」などを見ても、広い意味でのまちづくりとしてルールは意外と変わってきていますし、国や行政も現場の声に意外と敏感だったりもします。一方で変わらないルールもたくさんあって、たとえば公開空地の利活用に関する議論はずっとあるけれども、アップデートに至っていない。21_21 DESIGN SIGHTが位置するミッドタウン・ガーデンは、代表的な活用例といえますが、空地はあるけど活用されていなかったり、うまく賑わいにつなげられていない場所もまだまだたくさんあります。そう考えると、ルール的な観点からも、都市にはまだデザインする余地がたくさんあるというわけです。

ストリートデザインガイドライン

国土交通省が徒歩圏の範囲を対象に、ウォーカブルな街中を支えるこれからのストリートデザインのポイントとなる考え方をまとめたガイドライン。2020年3月策定。2019年に立ち上げられた「ストリートデザイン懇親会」における、学識経験者、地方公共団体など多くの人の意見を集約し、ストリートデザインのポイントとなる考え方をさまざまな例とともに示している。

画像:国土交通省HPより

公開空地

オープンスペースの一種。1971年に創設された総合設計制度に基づいて、ビルやマンションの敷地に設けられている、一般に開放された自由に通行または利用できる区域のこと。公開空地を設けることで、容積率の割増や高さ制限の緩和が受けられる。東京ミッドタウンでは、隣接する港区立檜町公園も含めて、約4ヘクタールの土地がオープンスペースとなっている。写真は、ミッドタウン・ガーデン内の芝生広場。

菅人が滞留した方が賑わいは生まれるんでしょうけど、現状はどこもできるだけ滞留させないようにしているような印象があります。つまり、街が目的地から目的地に行くためだけの通路になってしまってるんです。そうすると目的地が多様にある場所はまだいいけれど、そうじゃない場所はただ目的地の間を人が動いているだけで何も起こらない。街のオープンな場所で人の滞留をどうつくるかが、今、必要とされていることなんじゃないですかね。

そのルールは何のためにあるのかを問い続ける。

水野逆にアップデートが必要ないルールもあります。特に建築や道路に関するルールなどは人の生命身体の安全に関わってくる部分が多いので、もちろん全てのルールを見直すべき、ということではありません。

菅何か起きたらすぐに変えられる状態をつくっておくのは、やはり大事ですよね。どんなことでも未来には変わる可能性があるし、変えられるんだという前提でいたい。ルールは特に、「決まっているから」で済ませてしまうことが多そうなので、まずそこから常識をシフトさせて、変える前提でいた方がいい。たとえば以前は、マスクをしたまま人と話すのは失礼なイメージがあったけれども、コロナによってあっさり変わってしまった。価値観っていうのは、そうやってさまざまな要因によって流動的に変わりうるので、ルールもそれに適応していくべきです。特に都市は、人が変わればあり方や姿も変わっていくものなので。

水野ルールってそれが固定化されると人を思考停止させちゃうんですよね。柔軟性、流動性を確保して、定期的に見直す視点をあらかじめ入れておかないと、停滞してしまう。それがたぶん、今の日本で起きている問題の根源の一つではないかと思っています。法律がなぜそういうふうに定められているのか、文言解釈の一歩先の"趣旨に帰る"ことが、法律家として大事な視点なのですが、それはいまの時代、広く求められている視点になってきているのかもしれません。なぜそのルールがあるのか、まずはしっかり考えるところからスタートしてみてほしいです。

菅社会が成熟していった結果、今あるルールがなぜできたのか忘れられたまま固定化されてしまって停滞しているのが現状で、この状況を打破するためには、個人レベルで「そもそもこのルールって何のためにあるんだっけ?」と都度問い直しながら、ルールを見直していく必要があると思うんです。それは面倒くさいことではあるんですが、こういった地道なことを一つひとつ丁寧にやり続けることが、結果として社会をアップデートすることへの近道になると思います。

撮影場所:21_21 DESIGN SIGHT企画展『ルール?展』(開催中~2021年11月28日まで)

INFORMATION

今回登場した法律家水野祐さんが行った特別授業の記事も公開中です。あわせてご覧ください。

第9回六本木未来大学「水野祐さん、クリエイティブディレクションに必要な法との付き合い方って何ですか?」

(https://6mirai.tokyo-midtown.com/project/no7_15/)

RELATED ARTICLE関連記事