「六本木未来大学」第9回 「水野祐さん、クリエイティブディレクションに必要な法との付き合い方って何ですか?」講義レポート【前編】

第9回 講義レポート 前編 「水野祐さん、クリエイティブディレクションに必要な法との付き合い方って何ですか?」

六本木未来大学の第9回講師は、弁護士の立場からさまざまなクリエイティブ・プロジェクトに携わる水野祐さん。法律事務所を経営するかたわら、芸術文化関係者への無料法律相談を受け付ける「Arts and Law」の代表理事を務めるなど、さまざまな形でクリエイティブ分野で活躍しています。2016年11月14日(月)に行われた講義で語ったのは、著作権の考え方、法を活用して仕組みをデザインする方法、さまざまな分野でのイノベーション事例と法律の関係まで。クリエイターのみならず、現代を生きる人は必見の内容をお届けします。

法と現実の乖離が進んでいる、有史以来もっとも面白い時代。

「今日お話するのは、法とクリエイティビティ、そしてイノベーションとの関係についてです。クリエイティブと法律ってあまり関係がないと思うかもしれません。でも、現代の情報環境の変化で、その関係が大きく変わって、面白いことになってきているんです」

水野さんのこんな言葉からスタートした今回の六本木未来大学。講義では、まず、「法」とはそもそも何かについて教えてくれました。水野さんによれば、「法」は「法律」と「契約」の2つを含んだ言葉。わかりやすく言えば、個人・企業間の約束事が契約で、国家と国民の約束事が法律です。

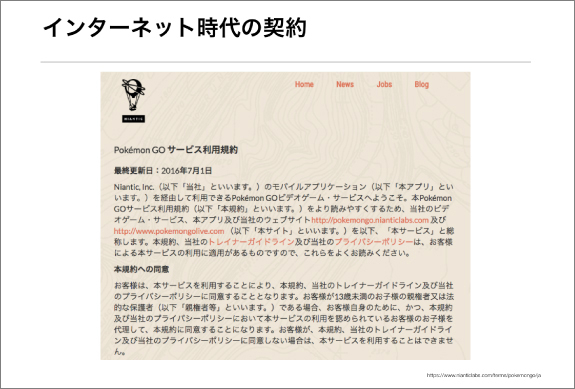

「一般的には、法律よりも契約が優先されます。これを『契約自由の原則』というんですが、契約を結ぶことは当事者の自由で、国家(法律)はそこに介入できません。もちろん奴隷になれとか、判断能力がない人を騙すような契約とか、公序良俗に反していれば無効になりますけど。この『契約』に、日々、私たちは触れているわけです。電車を乗るときには運行契約を、コンビニで買うときには売買契約を交わしていますよね。しかも、インターネットやスマートフォンのアプリ、たとえば『ポケモンGO』の利用規約に同意したりもする。『契約』が日常化、大量化しているんです」

ところが、インターネットの登場以降、社会の実態と法が合わなくなってきているのが今の時代だと言います。

「『Law Lag』という言葉を聞いたことがありますか? 『法の遅れ』という意味で、法律というのはそもそも情報環境や社会環境の変化に遅れて成立するという性質があるんです。現代は高度情報化社会と言われていて、社会環境がものすごいスピードで変化しています。契約が一般的になっている中で、歴史上、社会の実態と法の乖離がもっとも進んでいるのではないか。現代は、乖離ゆえに生まれるグレーゾーンの解釈がもっとも難しい時代でもあり、もっとも面白い時代でもあるというのが私の仮説です」

「法令遵守」からはイノベーションは生まれない。

「『契約』が一般化している一方で、日本人はルールを守ることは得意だと言われるけれど、ルールをつくることは上手ではないと言われています。先日、テレビでサッカー日本代表のハリルホジッチ監督とアーセナルのベンゲル監督の対談を観たんですが、そこでハリルが『日本人にはずる賢さが足りない』ってむちゃくちゃキレてたんです(笑)。この『ずる賢さ』を、ベンゲルは『自分寄りにルールを最大限に生かすこと』であり、そのようにルールを自分の有利になるよう最大限に生かすことは決してインチキなのではなく『知性の証明」だと言っていました。それが日本人には足りないんだって』

たとえば、アメリカをはじめ世界中の都市で展開されている配車サービス「UBER(ウーバー)」は、日本では法律に阻まれてなかなか広がっていません。また、民間人が空き家などを宿泊施設として貸し出せるサービス「Airbnb」も、日本の旅館業法や旅行業法、賃貸借契約、マンション管理規約などの壁に直面しています。一方アメリカでは、世界中の本を検索できるサービス「Googleブックス」は著作権侵害には当たらない「フェアユース」であるという判決が最高裁で下されたそう。

「アメリカ西海岸で頭角をあらわしている、いわゆる『ユニコーン企業』が手がける新サービス、イノベーションは、日本的な『法令遵守』という考え方からは生まれないと思う。これまで日本では『コンプライアンス』という言葉を『法令遵守」と訳してきたけれど、先ほど挙げた米国企業のように、新しいものを生み出そうとするときには、法令を守るだけでなく、既存の法律との整合性を柔軟に考えないといけません。コンプライアンスは、これらの企業では『企業が社会的に求められる責任を追求するための適正手続き』といった意味で捉えられています。この捉え方を表現できる、『法令遵守」と同じくらいキャッチーな新しい訳語を考えないといけないと思っています。たとえば『ウィン・ウィン』という言葉が、政府の書類で『戦略的互恵関係』なんて訳されてましたけど、名訳だと思う。みなさん、ぜひ一緒に『法令遵守』に代わるバズワードをつくっていきましょう!」

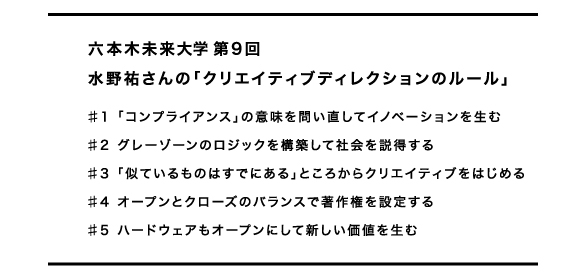

【クリエイティブディレクションのルール#1】

「コンプライアンス」の意味を問い直してイノベーションを生む

法律家としての水野さんの専門は知的財産権。ただし、クリエイティブ関連の仕事は一般的な弁護士より多いという程度で、ITやアプリ関連、最近では建築不動産分野の仕事も手がけています。また、知的財産権以外の民法、会社法、製造物責任法などさまざまな相談に対応できないと、多分野にわたるクライアントの仕事に対応できないそうです。「アーティストを支援しているとか守るとか言われますけど、クリエイティブに限らず、ビジネスも含めて、新しいものをつくろうとしている人、イノベーターを応援したいという気持ちなんです」。そう語る水野さん、続いて実際の事例を解説してくれました。

法は、イノベーションを社会に実装するための「コード」。

「法を、規制ではなく、社会の潤滑油としてドライブさせるものと考えられるんじゃないか。規制したり、拘束するという側面はもちろん法の大きな役割だけど、逆に、上手に設計すればクリエイティビティやイノベーションを加速させたり、促進したりして、最大化できるんじゃないかと思って活動しています」

これまで水野さんは、さまざまなクリエイティブ・プロジェクトに関わってきました。たとえば、ライゾマティクスの真鍋大度さんらが関わった著名なミュージシャンのプロジェクト。楽曲や3Dスキャンデータ、モーションデータなどを無料で公開、ウェブ上でグラフィックをデザインしたり、フィギュアをプリントできるというものです。

「本来、権利保護を一番強化しなければならないアーティストの知的財産をどうやって安全に、それでいて広く拡散・配布するのか、その利用規約を設計するサポートをしました。当時は、ミュージシャンとかアーティストという文脈で貴重なデータを配布した事例はほとんどなく、初音ミクやレディオヘッドがやっていた例を参照しつつ手がけました。クリエイターがやりたいことを否定するのではなく、そのプロジェクトの意義を受け止めたうえで成り立つロジックや仕組みを考えています。もちろん、ダメなものはダメだと言いますけれど」

そのほか、同じく真鍋さんのプロジェクトで、曲をAIに読み込ませてラブソングを生成する「Love Song Generator」に携わったり、最近ではChim↑Pomの取り壊し予定のビルを使用した展覧会「また明日も観てくれるかな?」では建築基準法や消防法との適合性を検討したり。また、顧問を務める山口情報芸術センター(YCAM)での仕事では、エンジニアとの協働が刺激になっていると言います。なんとクリエイターと交わす契約書すらもオープン化するという「GRP Contract Form」というプロジェクトも行っているそう。

「YCAMは、InterLabというエンジニア集団を抱えています。彼らはプログラムを書きますが、私がいつも書いている契約書を書く作業ととても似ていることに気づきました。契約をつくることって、企業とか人の関係性をプログラミングしている、という感覚に近いんですね。契約という社会を駆動するプログラムを上手に設計することで、イノベーターとか挑戦者といった人による、新しい試みをサポートしていくのが私の仕事です」

ロジックが、組織内や社会を説得するための大きな武器に。

「先日、『シチズンフォー スノーデンの暴露』という映画を観たんですが、 劇中で『法律家にロジックをつくらせろ』という言葉が印象的に使われていました。Facebookを創設したザッカーバーグを描いた『ソーシャル・ネットワーク』でも同じようなセリフが出てきて。こういう考え方は、アメリカでは当たり前だとされているようです。これまでロビーイングと言われてきたこともそうですし、最近ではグーグルなどが『パブリック・アフェアーズ(公共的側面から見た企業広報)』という言葉を使っています。社会的にもロジックをつくることは、以前にも増して重要視されてきているように思います」

水野さんいわく、前例がないことを成立させるためのロジックは3つ。1つめは法的な裏付け、2つめは前例を見つける、あるいはつくること。3つめは社会的意義。『新しさを社会に実装する』ときには、必ずこの3つが揃っているというのが水野さんの考え。具体的にどうロジックを構築していくか、その方法を教えてくれました。

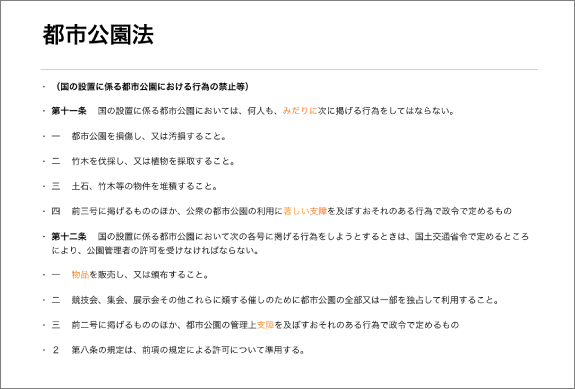

「たとえば、道路や公園で何かプロジェクトをやりたいと思ったことはありませんか? でも、公園って共有地なのに、看板に禁止事項がばーっと書いてあったりします。都市公園法を見てみると、行為の禁止という項目に『みだりに〜してはならない』とか、『物品を販売』してはいけないという言葉がある。こういう多義的に解釈できる言葉が、法律が用意している"余白"なんです。多くの場合、第一条にその法律の目的が書かれているんですが、都市公園法の場合は『公共の福祉の増進に資することを目的とする』。であれば、公共の福祉の増進に資する行為であれば『みだりに』には当たらないんじゃないか? 『物品』の販売の禁止は、あらゆる物品ではなく、公共の福祉に資さない物品に限定されると解釈されるべきでは? こんなふうに法律の文言に隠された余白を解釈するためのロジックを、法律家は日々つくっているんです」

さらに、その「ロジック」は、一般的にも役立つこともある、と水野さん。

「何か新しいことをやろうとするとき、これをやれば盛り上がるよね、という意義の部分だけで進めることってよくあると思います。でも、それだけでは片手落ちになる。組織が大きければ大きいほどさまざまなプレイヤーが出てきて、企画書をたいして読んでいない人が『こういうリスク考えてないの?』なんて、頭のいいことを言いたがる(笑)。そのとき、ロジックは会社内部、クライアント、社会を説得する大きな武器になります。そして、こういうことを意識的、あるいは無意識的にやっているのが、新しいことを次々と達成している人たちなんです」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

グレーゾーンのロジックを構築して社会を説得する

RELATED ARTICLE関連記事