INTERVIEW

127

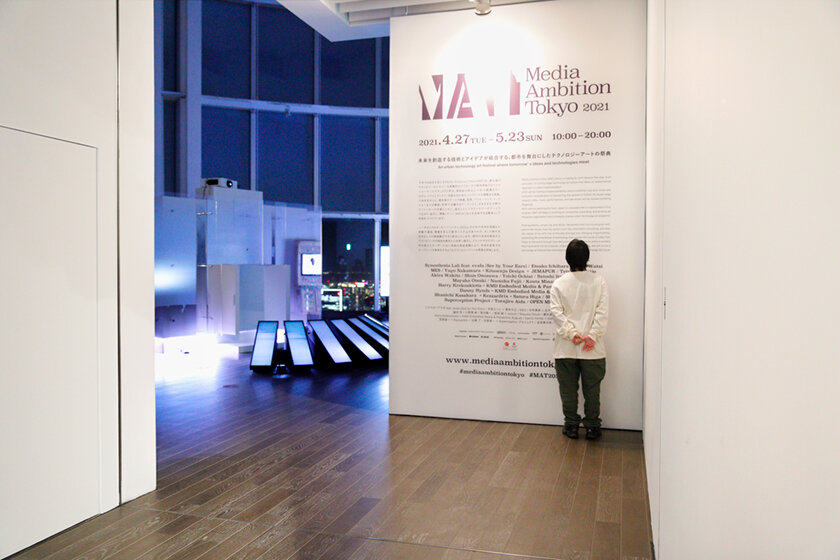

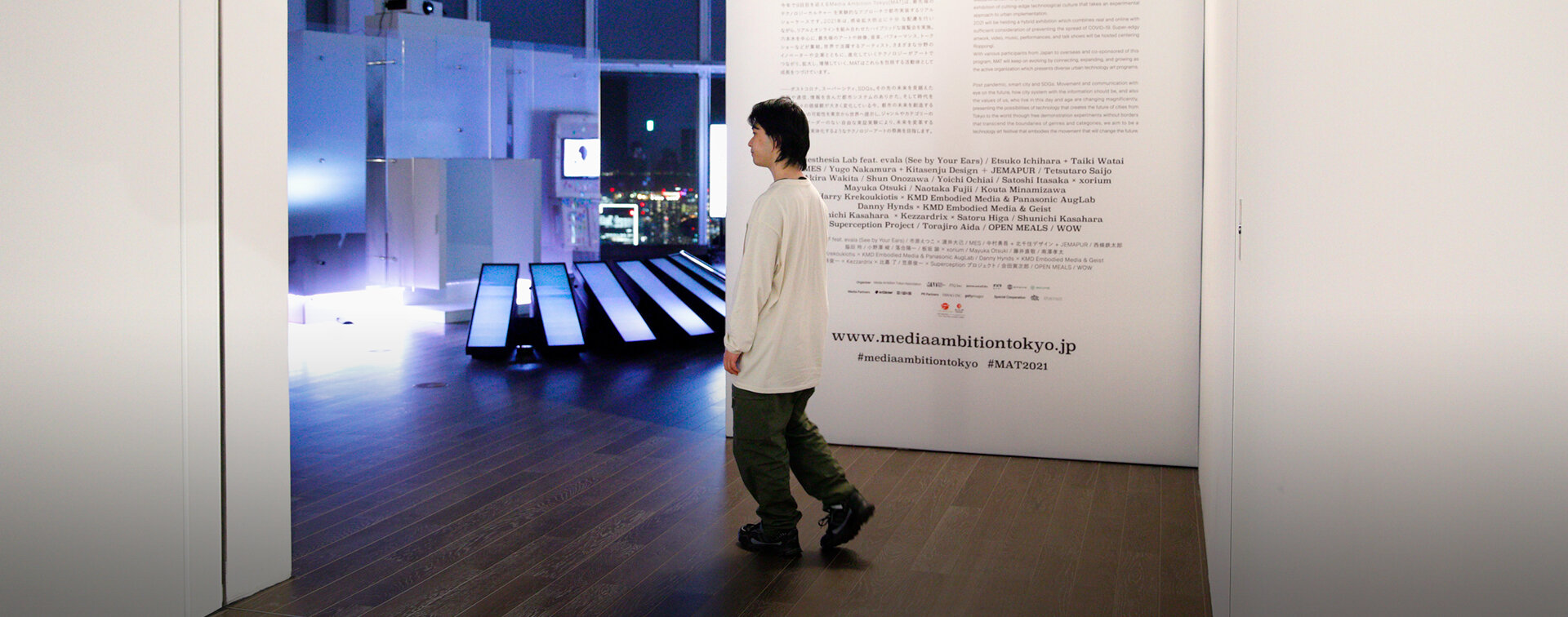

Torajiro Aida / Artist

会田寅次郎芸術家

Torajiro Aida / Artist

『文化のインフラとなる、ゲーム図書館を』【後編】

あらゆるクリエイションに繋がるゲームを遊び尽くす場所。

update_2021.05.19

photo_yoshikuni nakagawa / text_akiko miyaura

技術に足りていないのは、絶対的な神なるもの。

僕はテクノロジーを使った作品を主につくっていますが、世の中の足りない部分を技術が穴埋めするというより、技術の方にも足りない部分があって、補い合っていく必要がある気がしています。例えば、僕が関わっているブロックチェーンの問題のひとつとして、電力を消費しすぎるというものがある。ただ、それって愚直に向き合えば解決するというものではなく、人間による発想の転換が必要で。例えば、本質的には解決していないんだけど、発想の転換で別のものをつくって解決するという方法もあるんです。

ただ、解決しようと出発しても、技術の移り変わりが激しいために、また別の問題が出てきてしまうということもあって。その時に感じるのが感情でも技術でもない、絶対的なものが現代は薄くなっているんじゃないかということ。結局、技術だけで解決しようとすると、どこかで限界がきてしまう。人は絶対的なものに近づこうと、いろんな技術を生み出したけれど、結局人間のつくるものには限界があるんですよね。その先にある究極の希望は、絶対的なもの......神なるものなんだろうなと思うんです。

ある意味、分断なのかもしれませんね。技術は技術だけで進んでいこうとしていて、他の分野とあまり交わりがない。だから、技術の世界に身を置いていると、絶対的なものを感じる機会が少ないんだと思います。むしろ、技術自体が絶対的なものを排除している部分が、ちょっとはあるんじゃないかな。技術を使うメディアアートも、"神なるもの"と向き合わないと、感情に触れるものはつくれないんだろうなと思います。

絶対的なものでいうと、最近、『老子道徳経』という中国の道教の経典を読んでいるんです。疲れた時のエネルギー補給として、文化的なものに触れるのも大事。技術って文化的視点があって、はじめて世の中のイメージと繋げることができると思うので。『老子道徳経』とは別に『荘子』という書物があるのですが、『荘子』は木が生い茂っている、鳥が飛んでいる、魚が泳いでいるみたいな描写があり、イメージをすごくインプットしてくる。対して『老子道徳経』はひたすらストイックに書かれていて、抽象的な論議だけれども感情を揺さぶられるんです。そこがとてもエモくて、面白いなと思います。

あらゆるゲームを1日中遊べるゲーム図書館。

絶対的なものや、技術と現実世界の話を踏まえながら、今、街にあったら面白いなと思うのが、ゲーム図書館。実はつい最近、国立国会図書館に行く機会があったんですけど、すごく感動したんですよ。書籍はもちろん、マンガも読み放題、インターネットもやり放題。公営のネットカフェみたいだなと思いました(笑)。文化的な生活を提供するという意味では、公共の福祉として、すごくいい役割を果たしていますよね。一方で、パチンコ屋を見た時に、ずっと遊べるという意味で、似たところがあるんじゃないかと感じたんです。

その二つを合わせて、ずっとゲームをして遊べる、ゲーム図書館があったらいいな、と。ゲームセンターは、ゲームセンターのためのゲームに特化していますが、ここはあらゆる種類のゲームを置く施設にしたい。それから、僕は普段ゲームをする時に大体寝そべっているので、寝転べる空間があるといいなと思います(笑)。ひょっとしたら、屋外も気持ちがいいかもしれませんね。例えば、東京ミッドタウンの屋外の芝生で寝そべって、外の光の中を浴びながらプレーをして。六本木のような都心に、そんな施設があったらいいなと思います。

あと、国会図書館の施設やシステムにもゲーム性を感じたので、そこも取り入れたい部分。本を読むまでの流れも、非常にシステマティックなんです。最初に端末で検索して、貸し出しの申請をするとキューに入って申し込みが完了。しばらく待っていると図書館司書の方が本を準備してくれて、カウンターに取りに来るようアナウンスがあるんです。そういう動きのゲーム性があれば面白いでしょうし、目録なんかがあってもいいかもしれないですね。「こんなゲームがあるんだ」と新たな発見にもなるので。

ゲームって、本当にすごいんですよ! 五感全部とは言わないまでも、あらゆる感覚が求められるもの。特にひとりでつくるとなったら、万能な天才じゃないと対応できないと思います。プログラムをつくる力も、音を扱う聴覚的能力も、もちろん視覚的な表現も必要。いろんなクリエイションの文化につながるジャンルじゃないかと思っています。

自由が奪われつつある、将来への不安。

そういう未来を想像しながらも、現実的には自分の周りも含め、将来への不安は多い世の中だなと感じます。資本主義社会の定めかもしれませんが......。ベーシックインカムみたいな話ではありますけど、できれば最低限の生活が自動的に担保されるような仕組みが、もうちょっとあるといいなと思ったりはしますね。

それに加えて、最近はいろんな自由が失われつつあるように思います。自由にもいろいろありますが、僕が特に感じるのは、表現と移動の自由。僕自身がインドアな人間なので、個人的な思いだけを言えば、移動の自由はなくてもいいかと思える部分ではありますけど(笑)。ただ例えば、今問題になっているアジア人差別に遭遇するのなら、実質的に出歩けないのと同じだと思うし......。

一方では国家としての区切りにも、多様性があっていいのかもしれない。もっと言えば、ビットコインが出てきて、ある意味、それがひとつの国家みたいになっていく。国家という枠組みが、今度どうなっていくかにもよりますけど、自由を守るためには何が必要なのかは、今後も考えていかないといけない問題かなと思います。あとは、実は国家なんてものは虚構に過ぎず、存在しないんじゃないか、そんなことより目の前にいる人が大切なんだ、という考え方も重要だと思います。

人間らしく表現を続けるために、必要なこと。

将来の不安でいうと、自然といろんな表現がしづらくなってきているというのもあります。そもそも表現の自由という話のスタートラインに立つためには、最低限の物質的幸せを得ていることが大事かなと思っていて。今の時代の物質的な喜びが尊ばれる風潮には疑問もありますけど、結局、物質的に満たされないことが、精神的な苦痛につながっていくんですよね。

僕自身は、物質的な喜びより、精神的な喜びが大切だとは思っています。でも、世の中の人みんなが「何も食べなくても幸せ」って、仙人みたいになれればいいですけど、なかなかそうはいかない。その反面、表現は、苦しみや痛みから生まれることもある。そう思うと難しいところなんですが......、まあ物質的に満たされても、満たされなくても、精神的な苦しみは消せないのかもしれません(笑)。そしてその消せないものの捌け口として、表現があるのだと思います。

その中で、技術が生むバーチャルな世界がどう現実社会と繋がっていくのか。きっと、今思っている以上に、現実に取り込まれていると思うんです。例えば、Twitterの炎上がニュースになるということは、すでにネット世界が現実とかなり繋がっている証拠。ただ、現状がいいのか、悪いのかというのは別の問題で。ただやっぱり、みんなの心が荒んでいっている現実はあるので、もう少し新しい形を見つけていく必要があるのかなと思います。

取材を終えて......

六本木未来会議のクリエイターインタビュー史上、最年少の登場となった寅次郎さん。10代とは思えないほど、真をついた言葉が泉のように湧き出したかと思えば、10代だからこその瑞々しさや、大人は持てない審美眼を感じる瞬間もありました。何より若くして大きな舞台に立ちながら、驕らないフラットな姿勢が気持ちのいい人。未来に希望を灯す才能をこの先も面白がりながら、見続けたいと思います。(text_akiko miyaura)

RELATED ARTICLE関連記事