INTERVIEW

116

Haruka Misawa / Designer

三澤遥デザイナー

Haruka Misawa / Designer

『新しい見せ方のアイデアを開発する』【前編】

「新型コロナウイルス」との日常を見つめることで生まれるデザイン。

振り返りながら未来を見つめる。

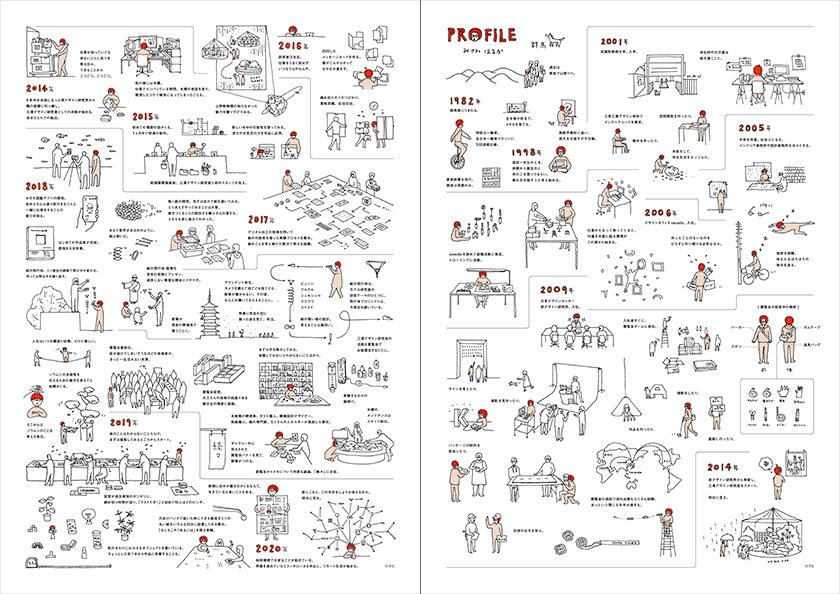

以前、自分が生まれてから三澤研(三澤デザイン研究室)を持つまでのプロフィールをイラストにしたことがあるのですが、今回の新型コロナウイルスのことで家にいる機会が増えたこともあって、その続編として、三澤研発足の2014年から現在までの6年間を1枚の紙にまとめたものもつくりました。描いていて思ったのは、最初は1人の活動から始まり不安でしたが、徐々にスタッフが増えて、本当にたくさんの人に助けてもらいながら仕事をしてきたということ。いろんな才能と出会い、ともにものづくりをしてきた楽しさや喜び、そして格闘を、絵に凝縮して描きこんでみたいと思ったんです。

左ページ:2014-2020年版、右ページ:1982-2014年版

イラスト:三澤 遥 (画像クリックで拡大します)

イラスト:三澤 遥 (画像クリックで拡大します)

自分のこれまでをアーカイブ的にまとめるというのは、振り返ることであり、未来を見つめることでもある。普段は目の前のことに追われてばかりで、あまり振り返ることができないけれど、改めてこの6年間を描くという作業はまさに、私にとって未来を見つめるプロセスにもなったと思います。

2020年は4月に予定されていたミラノサローネ開催に合わせて出展し、個展を行うはずでした。1年近くかけてスタッフと地道に準備してきただけに、サローネが中止になったときには、一度自分の動きが止まるというか、これからどこに進もうかと、立ち止まって考えさせられる瞬間でもありました。でもきっと、新型コロナウイルスのことがなければ、自ら立ち止まったりできなかった。デザイナーという仕事上、これまでは自分の動きのスピードを落としたり止めたりするのは恐すぎて、できませんでした。それが今回は「ストップ!」という圧力が地球規模でかかり、立ち止まらざるを得ないという状況をはじめて経験することになった。チャンスとは言いたくないけれど、強制的にでも立ち止まったことで、今までと違う角度に動き直せたり、何かを大きく変えるタイミングを得たのかもしれないな......とは思うんです。

ミラノサローネ国際家具見本市

イタリア・ミラノで開催される家具見本市。世界最大規模であり、企業やデザイナーが手掛けた新作が一堂に集う祭典。期間中は「ミラノデザインウィーク」も開催され、ミラノ市内全域で多数のデザイン関連の展示も行われる。2020年度は、新型コロナウイルスの影響を考慮し、来年度に開催延期となった。

Courtesy Salone del Mobile.Milano

Saverio Lombardi Vallauri

次への思いを育む努力をなくさない。

絶対に成功させる、と意気込んでいたサローネでの展示がコロナで中止になったことは、当時の自分にとっては大事件だったのですが、同時に、みんなの命に関わる問題を前にしては、自分にとっての「絶対」とか「必ず」って、大したことないのかもな......、とも思いました。あと、開き直りの早さが私の特徴で(笑)、こうなったからには、「展示が実現していた結果以上の効果を生めるアイデアを考えたい」という欲も出てきています。アイデアを深め、2倍、3倍とバージョンアップしたものをつくりたい。そういう「次への思いを育む努力」を、なくさないようにしたいと思っています。

takeo paper show 2018「precision」で発表した《動紙》という名前の作品があります。その名の通り、「動く紙」なのですが、紙が動くことが凄いんじゃなくて、まるで紙に意志があるように見える、ということが面白いと思っていて、その研究は今も続けています。最初は地面を這っていた紙ですが、重力に逆らって壁を這ったり天井を伝ったりして動いていくとか、そういう実験を繰り返しています。

動紙

takeo paper show 2018「precision」に出品された作品。金属の性質を帯びた紙が磁気に反応し、自律した生物のような動きを見せる。「動紙=動詞」とダブルミーニングなタイトルの通り、普段は静的な素材である紙が能動的に動き出すことで、新たな紙の可能性や役割を示す。

写真:林 雅之

サローネでの展示も、紙のインスタレーションを予定していました。でも今は、紙の動きを用いつつ、「インスタレーション」以外にどういうことへ応用できるだろう、という考えにもシフトしはじめています。新型コロナウイルスを知らなかったから見せようとしていたものがあったとして、それが、「WithコロナやAfterコロナ」の世界になったときに、同じものをつくっても、新たな日常では違う伝わり方をしてしまうことがある。意志をもつ紙という同じテーマを扱うとしても、どう見せるか、どういう視点で切り取るかは考え直さないとならないし、特に、今までのような「直接見る」とか「触れる」ということが難しい場合、魅力を伝えるにはどうしたらいいか。「新しい見せ方の方法」はどんなことがあり得るのか。それを今、模索しています。

「新しい見せ方」のアイデアの開発。

「動紙」のプロジェクト以外でも、今まで三澤研でつくってきた作品って、遠くから一瞬で分かる、とか、一見してカッコいい、とかではなく、直接手で触れてこそ、直接凝視してこそジワジワと伝わるものが多かったんです。でも今、ギャラリーや美術館で直接デザインやアートを見られる状況ではなくなっているので、「ここから先」をどうやってつくっていこうかというのが直近の大きな課題です。それは単に、展覧会をバーチャルで行うとか、そういうことではなく、必要なのは、「新しい見せ方のアイデア」。つまり、展示物のアイデアではなく、「どう見せていくか」のアイデアの開発が必要だと感じています。

コロナの問題が、どのくらい続くのか、ひとつの時代になってしまうくらい長いのか、今はまだ、分からないことばかりですが、作品を直接見られる機会が戻ってきたとしても、しばらくは、人の数や距離の制限をかけるなど、「たくさんの人と一緒に見る」のはなかなか難しいことだと思うんですね。そのときに、「たくさん」という来場者の数ではなく、1人の人に、いかに長く、対峙してもらうか。じっくり作品を見られる機会をデザインでどうつくっていくかがポイントになるんじゃないかと思うんです。そうであれば、たとえば、作品を見に行くのではなく、家に届いて、数日間じっくり鑑賞する、というのもありかもしれないし、街のウィンドウディスプレイのようなやり方で、屋外で少人数で見るような仕組みもつくれるかもしれない。

もちろん、それもこれも、命に関わる喫緊の状況を脱してからの話ですが、直接見てもらえるというのはつくり手にとっても、見る側にとっても大きな価値なので、そこは、絶対に戻ってきて欲しいと思っていますし、次の可能性に対しての準備を進めることも、私たちデザイナーに課せられた課題ではないかと感じています。

プロセスや背景ごと体験する仕組み。

この「六本木未来会議」のベースにある「街」に対するアプローチを今後どうしていくかは、今とても考えにくいテーマですよね......。街それぞれの個性を、今までとは違うデータでどう伝えていけるかが鍵になるのかもしれません。

たとえば、六本木なら、情報の発信拠点としての価値を、ポッドキャストのような要素を使って盛り上げていくとか。街で起きていることが時々刻々と見えてきたり、リアルタイムで生の声が伝わってきたり。街に「集まる」のではなく、街を移動しながらテーマを決めてじっくりと解説していくような、ワークショップの手法を工夫するといいのかもしれません。

六本木の美術館でも、たとえば、作品をつくっている過程の映像を発信するとか、アーティストにギャラリーに在廊してもらって、ギャラリーで起きている一部始終を放映するなど、発信の方法に何か企画の可能性があるかもしれません。カメラのアングルも毎回変えて、手元だけ撮っている日もあれば、俯瞰して動きだけ撮ってる日もあって、制作に使用しているオリジナルの道具を作家本人が延々と解説する日があってもいい。普段完成したものを見るだけでは伝わらない、作品のプロセスや背景ごと体験できる仕組みが実験的にでも実現するなら、それはそれで面白いですよね。

デザインに関わる人たちは、普段から「見せ方」を考えている人たちでもあるし、何をどう見せたらいいのかを仕事でトレーニングしているのだから、そこに必ず、アイデアはあると思うんです。もし、そのアイデアが上手くいけば、ブレイクスルーができるかもしれない。それがひとつの基準になって、みんなが参考にし出すような、新しい見せ方のフォーマットが生まれる可能性があります。

※画像はオンラインインタビューで撮影したスクリーンショットを使用しています。

RELATED ARTICLE関連記事