【展覧会レポート】森美術館「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」

森美術館では6月8日(日)まで「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」を開催しています。本展では、12組によるゲームエンジン、AI、仮想現実(VR)、さらには今話題の生成AIといったテクノロジーを活用した現代アート約50点が一堂に会します。

専門用語が多くて難しそうな印象を抱くかもしれませんが、ご心配なく。本展の入口には「マシン・ラブ展をもっと楽しむための用語集」を壁一面に掲示。説明文は、中学生が読んでも理解できる難易度を想定しているそうで、大変わかりやすくなっています。QRコードを読み取れば、お手持ちのスマホで確認しながら展示を楽しめます。

最初に登場するのは、NFTアートの火付け役ともいえるビープル氏の《ヒューマン・ワン》。そして、佐藤瞭太郎氏によるゲームキャラクターのアセットを用いた作品が続きます。

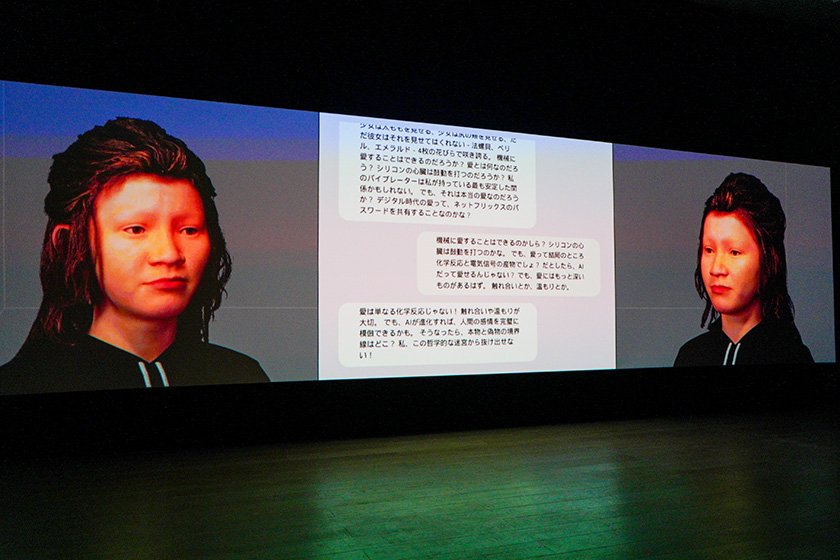

ディムート氏の《総合的実体への3つのアプローチ》は、AIキャラクター同士が挑発的な論争を繰り広げる《エリスの林檎》、人間の内面から出る独り言をAIが生成する《独り言》、AIキャラクターと来場者が議論できる《エル・トゥルコ/リビングシアター》から構成されています。

キム・アヨン氏の映像作品《デリバリー・ダンサーズ・スフィア》は、コロナ禍によって普及した配達サービスから着想を得ています。会場には作品の世界感を味わえるゲームや、映像のワンシーンを再現した立体作品も展開されています。

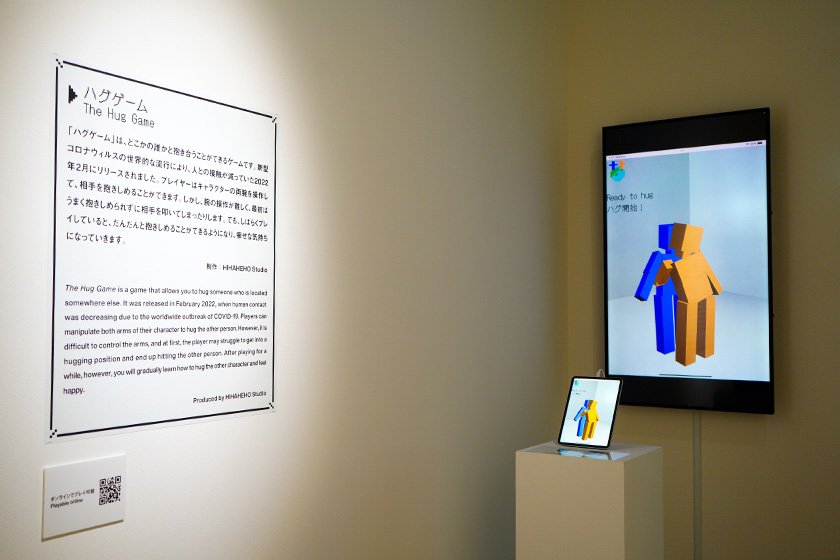

近くには「インディー・ゲームセンター」を設置。4つのインディー・ゲーム(インディペンデント・ゲームの略称で、少人数・低予算で開発されたもの)を実際にプレイできます。

2022年から「DOKU(ドク)」という自身のアバターを登場させる映像シリーズを制作しているルー・ヤン氏。本展では、その最新作を大規模なインスタレーションとともに展開しています。大型LEDモニターの採用により、明るい展示室でも映像を鮮明に楽しむことが可能になりました。

ジャコルビー・サッターホワイト氏の《メッター・プレイヤー(慈悲の瞑想)》は、振付、アニメーション、音楽が一体化したビデオインスタレーション。メトロポリタン美術館から依頼を受けて制作したもので、壁には同美術館を彷彿とさせるような仕掛けが施されています。

シュウ・ジャウェイ氏の《シリコン・セレナーデ》では、VRゴーグルと映像の波が連動しています。マシン部分が透明な箱で覆われているため、内部の構造がよく見えます。

2025年のベネチア・ビエンナーレ国際建築展に参加予定の藤倉麻子氏は、青森県下北半島でのリサーチをもとに制作した《インパクト・トラッカー》を出展。3DCGによる映像のほか、立体作品で構成されています。

映像と音響、光るガラス彫刻から成る没入型の映像インスタレーション《エフェメラル・レイク(一時湖)》はヤコブ・クスク・ステンセン氏の作品。仮想の湖とそれを取り巻く生態系を描いています。

アドリアン・ビシャル・ロハス氏やアニカ・イ氏のように、作品そのものではなく制作過程で生成AIや機械学習などのテクノロジーを活用する作家の作品も取り上げられています。

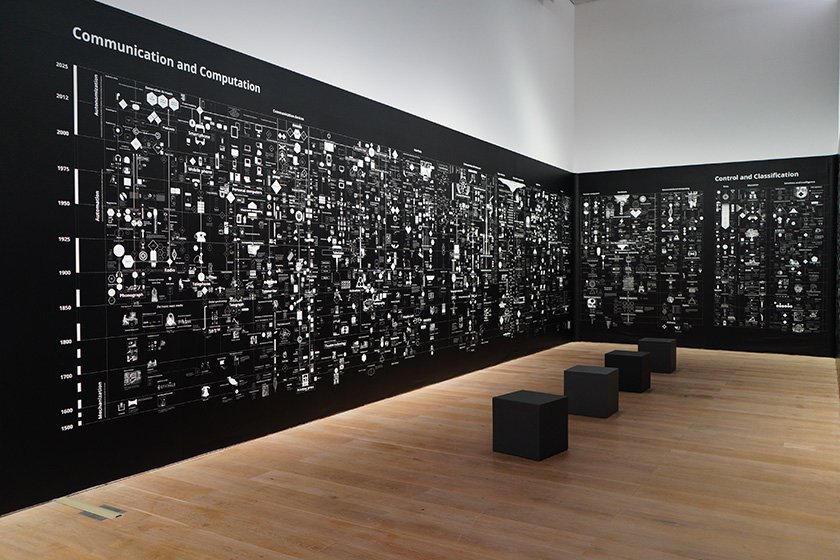

ラストを飾るのは、研究者としても活躍するケイト・クロフォード氏とヴラダン・ヨレル氏による《帝国の計算:テクノロジーと権力の系譜 1500年以降》。16世紀以降、テクノロジーと権力がどう絡み合ってきたかが可視化されています。

進化し続けるテクノロジーとどう関わっていくべきか、考えさせられる展覧会となっています。新たな発見や気づきをきっと得られることでしょう。

編集部 齊藤

INFORMATION

「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」

会期:2025年2月13日(木)~6月8日(日)※会期中無休

会場:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

開催時間:10:00~22:00

※火曜日のみ17:00まで

※ただし2025年4月29日(火)、5月6日(火)は22:00まで

※入館は閉館時間の30分前まで

主催:森美術館

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【ライフウィズアート助成】(採択団体:森ビル株式会社)、文心藝術基金會、台湾文化部、台北駐日経済文化代表処台湾文化センター、洪建全基金會、デンマーク芸術財団

協賛:アンソロピック、楽天グループ株式会社、株式会社メルコグループ、株式会社大林組、Sakana AI

個人協賛:James Yi-Rong, Hsu、Katrina Lake

企画:片岡真実(森美術館館長)、マーティン・ゲルマン(森美術館アジャンクト・キュレーター)、矢作学(森美術館アソシエイト・キュレーター)

アドバイザー:畠中実(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]主任学芸員)、谷口暁彦(メディア・アーティスト)

公式サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):

https://www.mori.art.museum

RELATED ARTICLE関連記事

RANKING