BLOG

【展覧会レポート】サントリー美術館「扇の国、日本」展

現在サントリー美術館では、「扇の国、日本」展が開催されています。この展覧会は、日本美術の知られざる魅力、誇るべき文化を紹介する、ということを念頭に、日本発祥、日本オリジナルの文化である扇を企画テーマとして取りあげています。

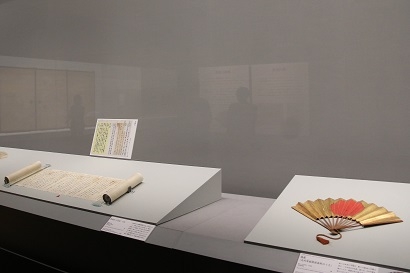

構成は序章と終章の間に5章、全部で7章から成っており、序章では1878年、日本の明治時代に開催されたパリ万博に出品されたとされる100本の扇の中から3点が展示されています(会期中に別の3本と入れ替わり)。当時ヨーロッパではジャポニスムがもてはやされており、そんな中で扇が日本の文化を象徴するものであったことがうかがわれます。

序章「ここは扇の国」展示風景

あおいで風を起こすものとしては、うちわは中国生まれのようですが、扇は日本で生まれたことが中国の文献などからわかっています。扇には薄い木の板をつないだ檜扇と、竹の骨に紙や布を張った紙扇がありますが、檜扇の方が歴史は古く、奈良の平城京跡からも出土しており、8世紀半ばには既に存在していたようです。

重要文化財「彩絵檜扇」一握

平安時代 12世紀 島根・佐太神社

(島根県立古代出雲歴史博物館寄託)

【展示期間:11/28~12/24】

平安時代 12世紀 島根・佐太神社

(島根県立古代出雲歴史博物館寄託)

【展示期間:11/28~12/24】

右:「陣扇」(毛利秀就関係資料のうち)

桃山~江戸時代 17世紀 毛利博物館

【全期間展示(ただし場面替あり)】

桃山~江戸時代 17世紀 毛利博物館

【全期間展示(ただし場面替あり)】

扇には、あおぐという実用的な用途があるだけでなく、神仏と人を結ぶ神秘的なパワーを持つものと考えられていました。例えば島根県の佐太神社に納められていた「彩絵檜扇」(島根・佐太神社)は、最初から奉納するために開いた状態で納められる箱とセットで作られていて、実際にあおぐことはできません。

また、戦いの場に持って行かれた軍扇や陣扇(写真2枚目)は、扇ぐことによって悪霊を祓い、勝機を呼び寄せる力があると考えられていたそうです。

(右)「柳橋扇面流遊女図屛風」

江戸時代 17世紀 島根県立石見美術館

(左)「扇面流図屛風」伝本阿弥光悦画

江戸時代 17世紀 東京国立博物館

【ともに展示期間:11/28~12/17】

江戸時代 17世紀 島根県立石見美術館

(左)「扇面流図屛風」伝本阿弥光悦画

江戸時代 17世紀 東京国立博物館

【ともに展示期間:11/28~12/17】

第2章は「流れゆく扇」と題して、川に扇を投げ入れてその流れる様を楽しむ「扇流し」に関する説話や、絵画が展示されています。

水面を流れる扇の図は、時代を超え様々な場所で様々に描かれており、扇が閉じていたりいろいろな度合いで開いていたりする変化する形、流れて消えていく儚さが、日本人の美意識を刺激しました。

「扇屋軒先図」二曲一隻

江戸時代 17世紀 大阪市立美術館(田万コレクション)

江戸時代 17世紀 大阪市立美術館(田万コレクション)

第3章では、最初は貴族や特権階級の持つものであった扇がいかに庶民に広まっていったか、扇の流通に関する展示です。屛風に描かれた「扇屋軒先図」(大阪市立美術館)では、扇屋の店内で人々が手作業で扇を作っている様を見ることができます。16世紀頃、扇は安いものでは1本30文、現代のお金で3,000円ぐらいのものから、数十万円ぐらいの高級品まであったそうです。

第4章「扇と文芸」展示風景

第4章「扇と文芸」では、1つの扇に物語の有名なシーンを描いたり、またそれらの扇を集め、屛風や画帖に貼り連ねてストーリーをつないだり、扇に描かれた絵を見て画題となった和歌を当てるといった風流な遊びが紹介されています。会場内の階段から見下ろせる、流れる扇の美しい映像もお見逃しなく。

「牡丹図」谷文晁ほか画

江戸時代 18~19世紀 太田記念美術館

【展示期間:11/28~12/24】

江戸時代 18~19世紀 太田記念美術館

【展示期間:11/28~12/24】

第5章では江戸時代に花開いた、美しくバラエティに富む扇の数々が並びます。幕府や大名の御用絵師であった狩野派、宮廷絵師であった土佐派、そして庶民からの支持を得ていた様々な流派など、誰もが競って扇絵を描きました。

本展を企画した上野友愛主任学芸員は「絢爛豪華に並べられた扇絵の数々を、自分ならどれが欲しいか、ウィンドウショッピングの感覚でお楽しみください」と楽しみ方を明かしました。

(右)「御簾扇桜模様小袖」

江戸時代 19世紀 女子美術大学美術館

【展示期間:11/28~12/17】

(左)「梅樹扇模様帷子」

江戸時代 18世紀 女子美術大学美術館

【展示期間:11/28~12/10】 ※現在は展示していません

江戸時代 19世紀 女子美術大学美術館

【展示期間:11/28~12/17】

(左)「梅樹扇模様帷子」

江戸時代 18世紀 女子美術大学美術館

【展示期間:11/28~12/10】 ※現在は展示していません

終章では「ひろがる扇」と題して、扇の「末広がり」の形が日本人に好まれ、絵画に限らず刀の装具や陶磁器、漆器など、様々な工芸に取り入れられていった様子が見ることができます。

(上)一の谷合戦図屛風 海北友雪 六曲一双のうち左隻

江戸時代 17世紀 埼玉県立歴史と民俗の博物館

【展示期間:11/28~12/24】

江戸時代 17世紀 埼玉県立歴史と民俗の博物館

【展示期間:11/28~12/24】

(下)一の谷合戦図屛風 海北友雪 六曲一双のうち右隻

江戸時代 17世紀 埼玉県立歴史と民俗の博物館

【展示期間:11/28~12/24】

江戸時代 17世紀 埼玉県立歴史と民俗の博物館

【展示期間:11/28~12/24】

有名な平家物語の一場面「敦盛の最期」が描かれた屛風では、追う者と追われる者の対比、悲運な若者の悲痛が扇形に区切られた画面の中に見事に描かれています。

誰もが見たことがあり、多くの人が手にしたこともある扇には、実はこんなにも豊かな文化が隠されていたのです。来年の夏には、ちょっとこだわった扇をアイテムの1つとして、バッグに忍ばせてみてはいかがでしょうか。

※作品保護のため、会期中展示替えを行います。

編集部 月島

INFORMAION

「扇の国、日本」展

会場:サントリー美術館

会期:2018年11月28日(水)~2019年1月20日(日)

開館時間:10:00~18:00

※金・土、および12月23日(日・祝)、1月13日(日)は20:00まで開館

※ただし12月29日(土)は18:00まで開館

休館日:火曜日(1月15日は18:00まで開館)、12月30日(日)~1月1日(火・祝)

観覧料:一般1,300円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料

公式サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):

https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2018_5/

RELATED ARTICLE関連記事

RANKING

ALL

CATEGORY