【展覧会レポート】国立新美術館 開館10周年「安藤忠雄展-挑戦-」

現在、国立新美術館では日本を代表する世界的建築家・安藤忠雄の展覧会「安藤忠雄展-挑戦-」が開催されています。

1941年に大阪に生まれ、"元プロボクサー"という異色の経歴を持つ安藤氏は、1969年に建築設計活動を開始。本展は、総計270点余りの設計用のスケッチや模型、89のプロジェクトが一挙公開され安藤氏の半世紀にわたるモノづくりの神髄に迫っていく内容になっています。今回は、その模様の一部をご紹介します。

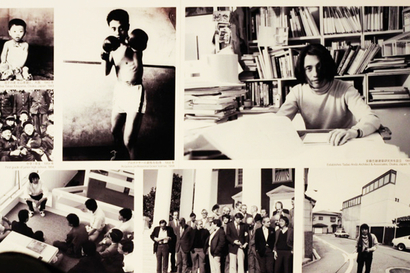

展示室に一歩足を踏み入れると、幼いころやプロボクサーだった頃、建築家として活躍し始めた安藤氏の写真が並び、彼の人生の一部を垣間見ることができます。

安藤氏の想いを共有し、機会を与えてくれたクライアント、また安藤氏が描くプランを受け止め具現化してくれた施工者など、多くの方々の協力を経たことによって「挑戦」を成し得たことを物語っていました。

大阪府大阪市

1973

「Section1:原点/住まい」では、建築家安藤忠雄の事実上の第一作となった冨島邸の模型が展示されていました。1973年、雑誌『都市住宅』臨時増刊7307号(住宅四集)にて、論文「都市ゲリラ住居」と共に発表された個人住宅の計画案のうちの1つで、都市に個人が棲みつくための「砦」を表現しているそうです。

兵庫県芦屋市

1979-1981, 1983-1984

続いて、緑深い山の斜面に計画された、ファッションデザイナーのコシノ・ヒロコのための住宅。高さの異なるコンクリートのボックスを巧みに設置し、光によって特徴付けられる住空間と、生活空間に広がりを与える工夫が凝らしてあります。

この時期から、早くも安藤建築の代名詞とも呼べるコンクリート構造が見られ、どこにもない独特の空間が作り出されているのを垣間見ることができます。

大阪府茨木市

1987-1989

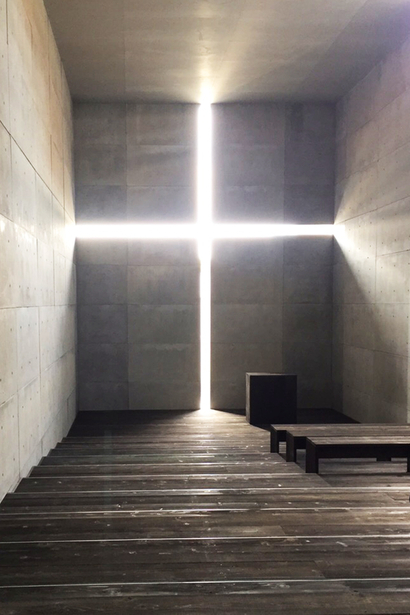

そして「Section2:光」では、本展の最大の目玉である「光の教会」が登場します。多くの人に、生きた空間を体感してもらいたい、という安藤氏の思いから、原寸大での模型展示が実現。最初は展覧会のインスタレーションの一つ、と位置付けられていたこの空間も、実物大をつくるにあたっては、建築申請をすることになったとのこと。展覧会のために、一つ建物を建ててしまいました。何より、「挑戦」をし続けてきた安藤氏の姿勢が色濃く感じとれる瞬間でした。

中に入ると、装飾的な要素を排した空間の中、正面に穿垂れた十字の切り込みから光があふれ、神聖な空気感を五感で体験することができます。

大阪府茨木市

1987-1989

外から見ると、その存在感に圧倒されます。大阪の教会では、信者からの反対で十字架の開口部にガラスが入っていたそうですが、本展では当初の計画通りガラスが入っておらず、オリジナルとは異なる体験もできます。

北海道勇払郡

1985-1988

続いては、安藤建築がランドスケープを意識したものに変化していく転換点となった作品「水の教会」。十字架が水面上に立てられ、礼拝堂から引き延ばされた導線の先に、人工の湖に面した縁側のような礼拝堂が待ち受けます。

雪に覆われた大自然と対峙する礼拝堂は、来訪者の意識を、日常から非日常へと切り替えてくれる予感がしました。

メキシコ、モンテレイ

2007-2012

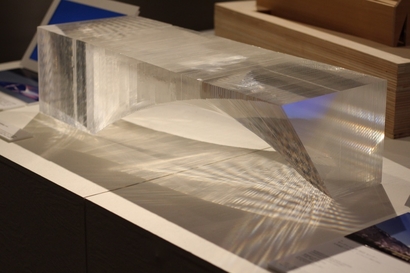

「Section3:余白の空間」では、場所を海外へ。こちらはメキシコ第2の産業都市、モンテレイにある大学内につくられたデザイン系学科のための新校舎で、建物の名称は"創造の門"と呼ばれています。

敷地がキャンパス構内への入り口部分に隣接することから、2枚のシェル構造が向かい合うようなダイナミックなゲート状のフォルムがつくられたのだとか。本展では模型のみの展示ですが、実際に訪れてみたい安藤建築のひとつです。

イタリア、ヴェニス

2006-2009

「Section5:あるもの生かしてないものをつくる」では、ベネチア、サン・マルコ広場対岸の歴史的建造物「海の税関」を現代美術館として再生した「プンタ・デラ・ドガーナ」が。

建物を全て15世紀建築当初のかたちに戻しつつ、その中心には安藤建築の持ち味であるコンクリートの壁で囲われた空間を挿入し、過去と現代が頭上からの光のもとに対峙する場をつくられたそうです。「新旧の対話」という大きなテーマが強く感じられた作品です。

安藤氏は「建築は破壊行為だ」と言っていました。その前提を理解しながらも、自分の美学と環境を考えた建築という、非常に困難な問題に向き合う姿勢が、建築に強く現れているように思いました。安藤氏は六本木未来会議のクリエイターインタビューでも諦めずに続けることの大切さを語ってくれています。

また本展覧会に連動し、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3では安藤忠雄の設計による21_21 DESIGN SIGHTの建設プロセスに焦点を当てた展示を開催。安藤氏による建築の初期アイデアやスケッチと、それを実現する日本の優れた技術力や職人の緻密な技が、建設現場の写真や映像で紹介されます。2007年の完成以来、10年間の21_21 DESIGN SIGHTの活動を紹介する映像も展示されるそうです。

数々の作品を一度に見れる貴重な展覧会です。安藤忠雄氏の建築家人生の「挑戦」をぜひご覧ください。

information

国立新美術館開館10周年「安藤忠雄展ー挑戦ー」

会場:国立新美術館 企画展示室1E+野外展示場

会期:9月27日(水)~12月18日(月)

休館:毎週火曜日

時間:10:00~18:00(金曜日・土曜日は20:00まで)

※入場は閉館の30分前まで

入場料:一般1,500円、大学生1,200円、高校生800円

公式サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):

http://www.tadao-ando.com/exhibition2017/

「安藤忠雄 21_21の現場 悪戦苦闘」

会場:21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

会期:10月7日(土)~10月28日(土)

休館:毎週火曜日

※ギャラリー1、2は展示替えのため10月2日- 19日の間、休館

時間:10:00~19:00

入場料:無料

公式サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):

http://www.2121designsight.jp/program/ando_ando/

RELATED ARTICLE関連記事

RANKING