森の学校 by 六本木未来会議 PROJECT REPORT【後編】

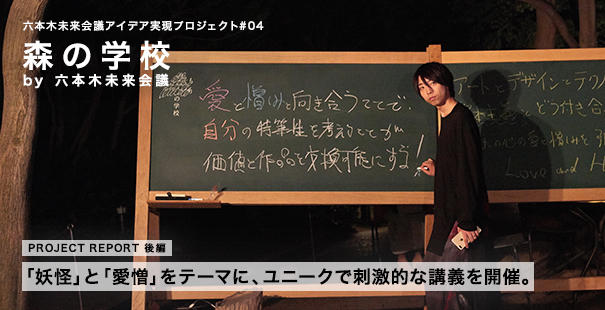

PROJECT REPORT 後編 「妖怪」と「愛憎」をテーマに、ユニークで刺激的な講義を開催。

「六本木アートナイト 2017」で2年ぶりに復活した「森の学校」。今回は、9月30日(土)の昼と夜、2回に分けて青空(星空)教室を実施。昼の授業ではAR三兄弟の川田十夢さんが、そして夜の授業ではメディアアーティストの落合陽一さんが講師として登場しました。両名の個性が存分に表れた、貴重な講義の内容をレポートします。

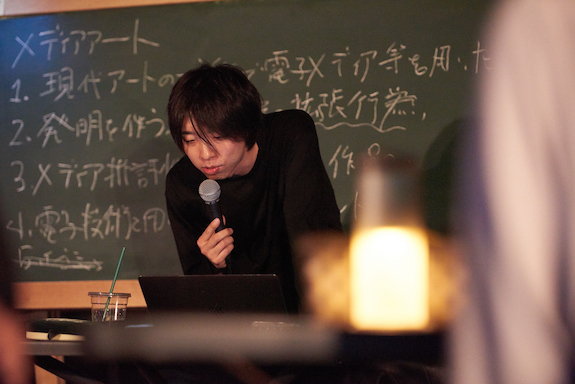

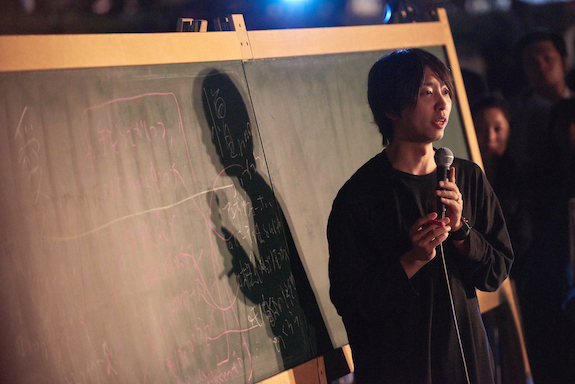

人に対する感情を言葉にして、見えてくること。 〈愛憎〉メディアアーティスト 落合陽一先生

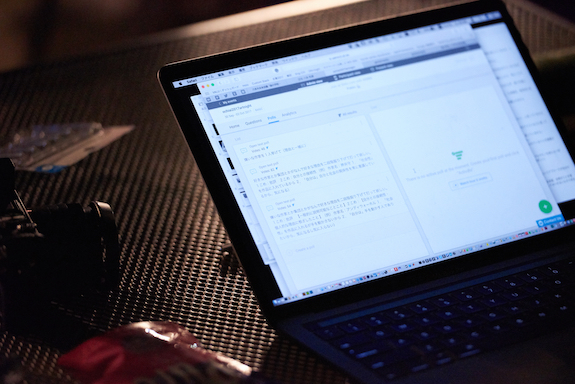

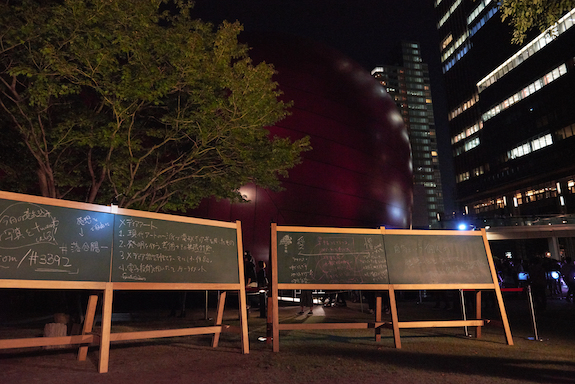

六本木アートナイトもコアタイムに突入。夜の部の講師の落合陽一さんが登場します。黒板にウェブサービス『sli.do(スライ・ドゥー)』のURLを書き込み、スマートフォンを持っている人はこのサイトにアクセスするよう促しました。今晩の講義は、ここで質問のやり取りが行われるようです。

今回の授業のタイトルは「愛憎」。「アート×デザイン×テクノロジーは資本主義とどう付き合っているのか ~あなたの心の愛と憎しみを引き出します Love & Hate~」と落合さんは名付けました。「愛憎」をテーマに選んだきっかけのひとつに、メディアアートに関わる人たちの"仲の悪さ"があったそう。ひとことで"メディアアート"と言っても、その内容は多岐にわたりますが、世間的にはひと括りにされていることが仲を悪くしている原因なのだと落合さんは話します。仲が悪いということは、多かれ少なかれ「憎」の感情が存在するわけですが、今日のワークショップのポイントになるのが、まさにこの負の感情。

愛憎をうまく融合させると、物事が楽しく回る!?

「僕は学生の頃、テオ・ヤンセンが好きで、アンディ・ウォーホルが嫌いでした。テオ・ヤンセンを好きな理由は、ネイチャーなもののなかにエンジニアリングをぶち込んでいるように見せながら、活動そのものが極めてアート的だったから。アンディ・ウォーホルが嫌いだったのは、『お金を稼ぐことは芸術。働くことも芸術。うまくいってるビジネスは最高のアートだよ』っていう彼の言葉があるんですけど、作品を作ってねえじゃん! と思っていたからです」

しかしその後、落合さんのなかでテオ・ヤンセンとアンディ・ウォーホルが和解することに。

「つまり資金をうまく回しつつ、エンジニアリングアートを志向するような手の動く作家になりたいっていうのが、今の僕の目標。愛憎をうまく融合させると、物事が楽しく回るようになるんじゃないかっていうのが、今日のワークショップの目的のひとつです。では実際にワークしていきましょう」

なぜその作家が好き、あるいは嫌いなのか。

受講者が匿名で質問をアップすることや、スレッドに投稿できるサービス『sli.do』に、落合さんが質問が投げかけます。お客さんはみなスマートフォン片手に、リアルタイムに更新される落合さんからの質問に答えを書き込んでいく、という仕組みです。まずは落合さんからの質問。

〈Q1 好きな作家を1人あげて(理由と一緒に)〉

リアルタイムに寄せられたコメントを落合さんが読みあげていきます。早速あがってきた回答を一部紹介しましょう(/の後は理由)。

〈バンクシー/社会批評性とドキュメンタリー性が好き 秋元康/人の成長を演劇みたいに見せるから チームラボ/世界の見方を変えたいという思いに共感 山中俊治/熱くてドライな感じが好き〉

あっという間に60以上の回答が集まりました。間髪をいれず続いての質問です。

〈Q2 嫌いな作家を1人あげて(理由と一緒に)〉

お客さんから一瞬戸惑ったような空気を感じますが、徐々にコメントが増えていきます。これも落合さんは読みあげていきます。

〈ピカソ/意味がわからない 夏目漱石/じれったい 岡本太郎/何が爆発だ? ティム・バートン/ゴシック趣味に馴染めない ゴーギャン/暗い〉

「好きも嫌いも、今出てきた理由はなんとなく直感的ですが、これらを深掘りしていくと非常におもしろいことができるんです」

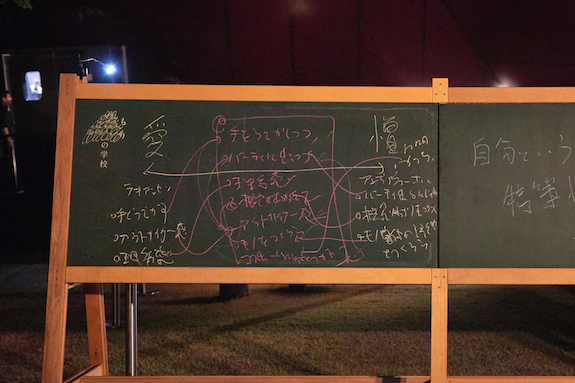

そして「アーティストステイトメントを作ろう」と黒板に書き出しました。

「アーティストは通常、作品に対する思いや自分の立脚点などを記したアーティストステイトメントを、展覧会の前に書いたりします。つまり自分はどういうコンテクストの人間で、どういうことをするために作品を生み出しているのかを考えるのは、とても基本的なアプローチだ、ということに気づくのではないでしょうか」

アーティストステイトメントを作ることの意義。

先ほどの直感的な「好き・嫌い」を深掘りするための、次なる質問です。

〈Q3 その作家が好きな理由を二段階で掘りさげよう 1:批評 2:自分との接続性 (例)作家名:押井守 1:「社会性」を作品に入れているから 2:自分と社会の関係性を常に意識しているから気になる〉

二段階のひとつ目は、他者に説明できるような理由を、ふたつ目は、それが自分の内面とどう結びついているのかを考えます。さてお客さんから寄せられた回答は......。

〈深澤直人/1:形ではなく概念をデザインしているから 2:モノ自体ではなく概念を変えるというアプローチが、自分の根っこを疑わせてくれた 岡村靖幸/1:テンションの上がるリズム感が好き 2:踊りたいのかな? Chim↑Pom(チンポム)/1:世の中を切り裂く感じがいい 2:今の日本に満足していないから〉

そして嫌いな作家についても同様の質問が。

〈Q4 その作家が嫌いな理由を、二段階に掘りさげてほしい〉

〈太宰治/1:面倒くさい 2:泣いてないで、好きなら好きとはっきり言ってください 佐藤可士和/1:線とカタカナでたくさん稼いでいるから 2:自分もシンプルに稼ぎたい、嫉妬や! 村上春樹/1:表現がまどろっこしくて読みづらい 2:難しいことを簡単に説明するのを目標としているから。でもその表現力に憧れる気も......〉

好き・嫌いの評価ポイントに自分の本心が隠れている。

「"愛と憎しみ"が集まりましたが、簡単に言うと、これらはどちらも気になること。好きな理由と嫌いな理由で出てくる評価ポイントは大抵の場合、自分が社会のなかで一番気にしていることなんです」

では、このふたつをどうやったら和解できるのか。そこで次の質問です。

〈Q5 好きな作家に対する「個人的な理由」と嫌いな作家に対する「個人的な理由」を合わせて、自分が気になること、こう見られたいこと、こうしたいことをまとめて、ひとつの文章にしよう〉

たとえば「金儲けをしている人が憎い」のは、「産業的にもうまくやりたい」ことの現れであり、「自分より下手な人が評価されているのが悔しい」のであれば「自分が評価される仕組みを作る」方法を考えればいいわけですが......。

〈人間の経験やコンプレックスに意思決定を左右されながらも、ブラックスワンとなって成功したい。女々しいと他人から評価されようが、自分のスタイルを貫きたい〉

「なるほど。社会の中でオレはボロボロになってるけど、なんだかんだ貫いて成功したいと思っているんだね」

〈内面性の高い絵が描きたい。キャッチーな絵柄だけでなく、一部が嫌悪感を抱いたとしても自分の信じる絵柄を使う。相手にプラスになってもマイナスになっても、絵を通して勢いを与えたい〉

「これは会田誠や村上隆と和解した例ですね。強い印象を与えたいっていうことは、印象を受けやすいことでもあるので」

"ムカつく"を"気になる"に置き換えて、いかに真似できるか。

最後のお題です。

〈Q6 先ほどのステイトメントに、「何を題材にして」「どんなメディアで」「◯◯の影響を受けて」という内容を加えて、誰が買ってくれるかを書こう(ここは予想でOK)〉

はたして、アーティストステイトメントは形になるのでしょうか。

〈プロダクトデザインを題材に、大量生産品でダイシ・ダンスの影響を受けて、独自性がないのに売れる謎の物体を目指して、あえて意識高い系に売る〉

〈文章を題材に堀江貴文さんの影響を受けて、既存のしくみから自由に生き、満足度の高い人生を歩んでいる人に見られたい。そして同じようにもやもやしている若者や、特に女性の希望の星になりたい〉

〈キラキラ輝いていながら、実は空虚な都会の雰囲気を題材にした音楽で、宮﨑駿的な世界観の影響を受けた哲学のない作品を、都会に住んでいる年収1千万円以上の人に売る〉

〈AIを題材に、発明芸術としてのメディアアートで落合陽一の影響を受けて、AIの持つ光と影の側面が両立した作品を作って、未来のテクノロジーに問題意識を持っているメーカーと共同研究する〉

「最後の人は、うちのラボに来ればいいと思います(笑)」

限られた時間にもかかわらず、ユニークなアーティストステイトメントが完成。落合さんはこんなまとめをしてくれました。

「アートやデザイン、テクノロジーが資本主義と付き合うには、自分という個人の特筆性を考えて、商材や価値に変換可能にする必要があります。それがうまくできている人は、一見すると何もしていないのに儲けてやがって......という嫉妬の対象になりがちなんです。もし自分がムカついていたら、実は同じようなことをしたいのだと気づいて、自分の特筆性に重ね合わせて真似できるようになるのが一番重要なこと。それを常日頃から考えられる人間になると、非常におもしろいんじゃないかなと思っています」

実は多くの人の心に眠るということがわかった「妖怪」と「愛憎」。うまく引っ張り出して形にしたり言語化したりすることで、普段の生活のなかでの気付きも増えそうです。

日が暮れるにつれ肌寒さを感じ、秋の高まりを体感した東京ミッドタウンの芝生公園。いつもと違う光景と環境で、ここが"六本木"だということを忘れてしまいそうなほどでした。集まったたくさんのお客さんも、熱のこもった両名の、一日限りのスペシャルな講義を楽しめたのではないでしょうか。

落合陽一さんのクリエイターインタビューはこちら。

RELATED ARTICLE関連記事