「ROPPONGI STREET THEATER」第7回 PROJECT REPORT「コスチュームが導く表現、観客と一体化する空間」

六本木の街なかにある建築やアートを舞台に変身させる「ROPPONGI STREET THEATER」。劇場内で見ることの多いパフォーミングアーツが、誰でも楽しむことのできるパブリックスペースに飛び出し、建築・アートとパフォーマー、そして、観客をつなぎます。

第7回目の今回は、ファッションとデザインの祭典「Tokyo Creative Salon 2025」との連動企画。彫刻作品《意心帰》を舞台に、コスチューム・アーティストのひびのこづえさんが手がけるダンスパフォーマンス『アリとキリギリスと』の上演が実現しました。コスチュームを起点としてパフォーマンスをつくっていくこと、そしてより開かれた場で多くの人に見てもらうことに価値を置く、この作品に込めたひびのさんの思いを、当日の様子とともに紹介します。

過去のROPPONGI STREET THEATERの様子はこちら

コスチュームの良さを最も伝えられるのが、身体を使うパフォーマー。

東京を代表する10のエリアを中心に開催される、国内最大級のファッションとデザインの祭典「Tokyo Creative Salon 2025」。そのプログラムとして3月23日(日)に、コスチューム・アーティストのひびのこづえさんが手がけるダンスパフォーマンス『アリとキリギリスと』が上演されました。

第7回ROPPONGI STREET THEATER

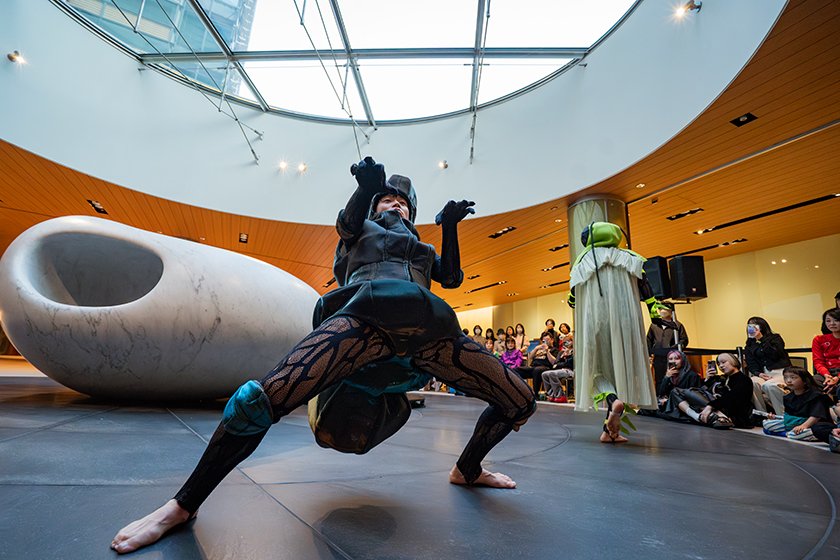

2025年3月23日(日)、東京ミッドタウンにある安田侃さんによる彫刻作品《意心帰》を舞台に、コスチューム・アーティストひびのこづえさんが手掛けるダンスパフォーマンス「アリとキリギリスと」を公演。ユニークで独創的な衣装をまとったポールダンサーKUMIさん、ストリートダンサー平位 蛙さん、RIHITOさんが、音楽家 小野龍一さんの音楽に合わせた華麗なダンスで観客を魅了した。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/rst_07/

『アリとキリギリスと』

地球誕生からの壮大なドラマを背負い、地球に生まれた小さな生き物が織りなす、人生パフォーマンス。アリとキリギリスどちらが良いのか、永遠のテーマをユニークに踊り、その先の未来へと想像が広がっていく。2024年5月、TACT FETIVAL 2024に参加し、東京芸術劇場ロワー広場で初演。今回が3会場目の公演となった。2025年秋、福井県鯖江市、長野県松本市で公演を予定。

Photo:Charlie Sugano

ひびのこづえ

静岡県生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。

コスチューム・アーティストとして広告、演劇、ダンス、バレエ、映画、テレビなどその発表の場は、多岐にわたる。毎日ファッション大賞新人賞、資生堂奨励賞、紀伊國屋演劇賞個人賞受賞。展覧会多数。NHK E テレ「にほんごであそぼ」のセット衣装を担当中。歌舞伎「野田版 研ぎ辰の討たれ」、現代劇の野田秀樹作・演出の「フェイクスピア」、森山開次ダンス「星の王子さま」など衣装担当。ダンスパフォーマンス「WONDER WATER」 「Rinne」「アリとキリギリスと」「MAMMOTH」「二人のアリス」「Come and Go」など企画展開中。奥能登国際芸術祭、大地の芸術祭、瀬戸内国際芸術祭に参加。能登地震・珠洲応援ダンスプロジェクト発足活動中。

http://www.haction.co.jp/kodue/

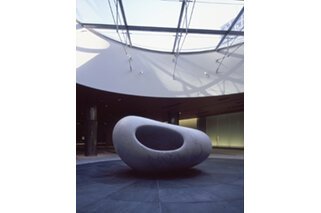

舞台となったのは、東京ミッドタウンプラザB1Fにある安田侃さんの彫刻作品《意心帰》が鎮座する空間。開演前から、《意心帰》をぐるりと取り囲むように観客が待機。童話を彷彿とさせるそのタイトルのせいか、家族連れなど小さな子どもの姿も多く見えます。開演直前のひびのさんのあいさつに、これから一体何が起こるのか、期待が高まります。

「彫刻は場のシンボルであり、人々が集う場所の守り神のような存在です。(中略)タマゴのような白い曲線の彫刻は、『アリとキリギリスと』のパフォーマンスとどうシンクロするのか。普段は動かない彫刻が、今日は動くかもしれません」

重々しい音楽が鳴り出すと同時に、マントのようなコスチュームをまとったふたりの人物が《意心帰》の前にゆっくりと現れました。表情もよく見えず、どこか不穏な雰囲気が漂っています。

そもそもコスチューム・アーティストであるひびのさんが、なぜダンスパフォーマンスを手がけることになったのか、その経緯を次のように語ってくれました。

「コスチュームは当然ながら人が着てこそ、その良さが伝わり完成する作品です。身体を使うパフォーマーたちに着てもらうことで、コスチュームに命が宿る。衣装を起点に構成している『アリとキリギリスと』のダンスパフォーマンスを、より多くの人に届けていきたい。そんな想いでディレクションしています」

その思いに賛同して、チームを組むことになったのが、ポールダンサーのKUMIさん、ストリートダンサーの平位蛙(以下、KELO)さんとRIHITOさん、そして音楽家の小野龍一さん。3人とも以前からひびのさんと面識があったわけでなく、引き寄せられるように出会い、それぞれの感性や表現力が相まって『アリとキリギリスと』の作品をつくり上げてきたと言います。

ポールダンサー/アーチスト:KUMI

繊細かつダイナミックな表現力でポールダンサーの枠を超えたポール上の女優として存在感を放つ。歌舞伎超祭、Chim↑Pom from Smappa! Groupと東京QQQのアートコラボ展"ナラッキー"などでは、弁財天を演じ、その説法力と情熱で観客を魅了している。東京2020 NIPPONフェスティバル「WASSAI」小林武史プロデュース百年後祭出演。生き様パフォーマンス集団"東京QQQ"のメンバーとして活動中。

DANCER:平位 蛙

1988年生まれ。数々のダンスコンテストで入賞を果たし、世界各国の路上でゲリラ的にパフォーマンスをする世界一周ダンスの旅へ。ストリートシーンにとどまらず様々なシーンに活動の幅を広げ表現活動をしている。舞台に出演する他、生き様パフォーマンス集団東京QQQのメンバーとして活動中。

パフォーマー/クリエイター:RIHITO

池袋生まれ池袋育ち。ストリートダンスと、日本の文化をミックスした踊りを通して、地球と共存して行く事をモットーに人々の心に響く作品を制作。現在パフォーマンス集団TRIQSTARとRADIO FISHにも所属。 パフォーマーとして以外でも、萬屋として国内外ジャンルを問わず活動中。

音楽家:小野龍一

音楽家。東京藝術大学作曲科卒業後、同大学院美術研究科修了。音と人の関係性の「変奏」をコンセプトに領域横断的な制作を行う。「東京芸術劇場 中高生のためのクリエイティブCAMP 2024 ゲゲキャン」クリエイティブディレクター。東京藝術大学 芸術未来研究場 特任研究員。

「人と人との出会いやご縁を大事にしているのですが、このプロジェクトはまさに出会い頭で始まりました。KELOさんのダンスはお会いする前に映像で見て、かっこいいなと思ってお声がけをしましたし、RIHITOさんはKELOさんが紹介してくれたのですが、ふたりは高校生ぐらいから一緒に踊っているんです。(小野)龍一さんは大学の後輩に当たるのですが、私が音楽家を探していたところ、日比野(克彦)に推薦してもらいました。KUMIさんは、私のコスチュームを着てポールの上で踊ったら、どんなふうに見えるだろうと、インスピレーションが高まる存在です。龍一さんの音楽、そして彼らの身体をいかに生かすかを軸にして『アリとキリギリスと』という演目を構成しています」

コスチュームからアイデアを膨らませる。

テーマとして、ひびのさんがまず思い描いたのは、地球における生命の誕生。はるか昔、闇に包まれ、恐れや不安が溢れていた先の見えない世界に、一筋の光が差して大地を照らします。やがて植物が地球を緑で覆い尽くし、生き物が生まれる――。そのイメージを音楽家の小野さんに伝えたところ、聖書の"創世記"というキーワードに巡り合い、『アリとキリギリスと』のキャラクターのインスピレーションが生まれました。

「何もない地球に生命が生まれて、未来へつながっていくような作品になったらいいなと思いました。KELOさんとRIHITOさんの息の合ったアニメーションダンスがあって、ポールの上で踊るKUMIさんが上空でシンボリックに存在して......というふうに、パフォーマーたちの個性や存在感ありきで大まかなストーリーを発想していきました」

舞台上に現れたKUMIさんは、マントのようなコスチュームのふたりとは対照的に、鮮やかな水色のコスチュームをまとっていました。腰の周りには長いバルーンのようなものがいくつもついていて、身体の動きに合わせて揺れるドレスのようにも、何本もの脚を持つ神秘的な生き物のようにも見えます。ポールをするすると器用に上っていく姿に観客の視線が吸い寄せられ、バルーンの動きは清らかな水の流れのようにも映ります。

このパフォーマンスが一般的な制作過程と大きく異なるのは、コスチュームが先行してできあがっているという点。つまり、テーマや大まかなストーリーラインに沿ってどんな表現をするのか、具体的なことは何ひとつ決まっていない段階で、ひびのさんがコスチュームを形にして、そこからダンサーたちがイメージを膨らませていくのです。

「コスチュームを先につくって、『これで稽古をしてください』って3人にお渡しするんです。ある意味、すごいやり方ですよね(笑)」

コスチュームを起点にパフォーマンスを組み立てていくことに、ひびのさんはこれまでの経験から、大きなこだわりを持っていました。

「私がこういったダンスパフォーマンスを自ら手がけるようになったのは、2017年からなのですが、演劇やダンスなどの公演では、衣装が一番最後に決まるのが通例です。稽古を通して演者の動きが大方固まったあとに衣装を身につけると、演者も衣装に慣れる時間が限られてしまいます。本番近くになって修正のリクエストが出るという当たり前の状態が何より歯がゆかった。だからこそ、表現者にとって身体に最も近い衣装が、最初にあるべきだと思うのです」

この意見に対してダンサーたちも、「公演間近に初めて衣装を身に着けて、これまで稽古をしてきた動きができなくなることがある」と納得。ひびのさんは、衣装のデザイン画を演出家に早い段階で渡しているにもかかわらず、演者の動きがわかりづらいといった要望を受け、ギリギリの段階で変更を求められるなど、衣装が後手に回るやり方に疑問を抱いてきたのでした。

「全身で表現をするダンサーは特に、危険も伴うこともあるので、衣装デザイナーとしてはなるべく早く衣装を渡してあげたい。そこには、衣装からアイデアを膨らませてほしいという期待も込めているのです」

実際に、コスチュームから表現がどんなふうに触発されているのかという点において、KUMIさんの言葉が印象的でした。

「衣装から表現を考えていくことは、私にとっても大きな挑戦といえます。特にポールダンサーの場合、ポールに触れる部分が滑らず、布が絡まったりしないように、肌の露出が多くなるものなのですが、こづえさんの衣装はむしろ逆。ロングスカートどころか、すべてを覆い隠すぐらいの布をまとって踊ることになるので、空中がひとつのステージみたいな感覚になれるのです。空中に浮かび、まるで空を飛んでいるような動きもマインドも、こづえさんの衣装が連れて行ってくれた気がしています」(KUMIさん)

彫刻作品とパフォーマンスが調和した瞬間。

「この作品には舞台美術がないので、転換(背景や小道具、照明などを変えて、場面を変化させること)がありません。衣装チェンジが転換の役割を担ってもいます」

暗闇の世界に光が差し、やがてKELOさんとRIHITOさんがアリとキリギリスのコスチュームに。『トムとジェリー』のようなカートゥーン(欧米の子供向けアニメーション)作品をヒントにしたという音楽が、コミカルなダンスと重なって、場が一気に和みます。すると今度は、黒いコスチュームに変身したKUMIさんが、楽しく踊っているふたりの背後に、そろりそろりと忍び寄ってきました。

「コスチュームをつくるときは、ダンサーの動きを当然イメージしますが、実際に着て動いてもらうと、想像を超える表現に出会うようなことがよく起こります。今回でいうと、黒い衣装を着たKUMIさんが、背丈よりも長い裾を引きずりながら、蜘蛛のように這いずりながら現れたので驚きました。あの長い裾をさばきながら踊るのは、想像以上に大変だったはずですが、KELOさんとRIHITOさんがその布の中に入り込んだり、地べたに座るお客さんにふわっとかぶせて巻き込んだり......衣装がパフォーマンスと融合している姿に感動しました」

コスチュームと同様、パフォーマーたちのイマジネーションを大きく刺激していたのが、《意心帰》の存在でした。しかしながら前日のリハーサルでは、この彫刻作品をどうやって自分たちの物語に取り込めばいいのか、チーム一同、迷いがあったそうです。

「今だから言えるのですが、昨日のリハーサルを見ていて、『アリとキリギリスと』ってこんなに面白くなかったかな!? と正直思ってしまったのです。そう感じた一番の原因は、《意心帰》とうまく調和できていなかったから。思った以上に存在感があったんです」

ART:《意心帰》

2006年に安田侃さんが制作した作品で、東京ミッドタウンのプラザB1Fに常設設置されている。数十億年の時を経て生まれた大理石を、滑らかな曲線で削り出し、太古の地球の息遣い、人間の温もりを表現している。

その圧倒的な違和感は本番で一転し、大きな岩のような《意心帰》によじ登ったり、山の上から下界を見下ろすように仁王立ちしたり、地球の鼓動と共振するかのようにその上に横たわったり、あるいは自然とたわむれるように滑り降りたり......。《意心帰》が加わることでパフォーマンスに躍動感が生まれ、生命の誕生の喜びを表現しているようにも見えるのでした。

「今日は本当にブラボー!でした。《意心帰》があることで、この作品がより美しくなったと思うし、次に別の場所でやるときは《意心帰》がないからどうしようって、逆に心配になってしまうくらいでした(笑)」

人とアートが出会い、お互いが成長する。

演出家というポジションをあえて設けていないのも、本作の大きな特徴。ときには観客も一体となってパフォーマンスをつくりあげていくことを良しとしています。

「私はパフォーマーの実際の身体がわからないし、音楽についても具体的にはわかりません。なのでイメージは共有しながら、それぞれがつくり込んできたものを合体させるやり方が、今は面白いと思っています。誰かひとりの視点に頼るのではなく、いろんな視点で作品をつくりたい。その想いが強いので、任せるところは任せたいし、それによって起きるさまざまなパワーを大事にしたいのです。そこから生まれる予測不能な表現に、いつもワクワクしています。この作品の始まり方のように、人が人を呼び、お客さんもパフォーマーのひとりになってくれる。そういう意味でも、たくさんの場所で上演し続けていきたいですね」

日本全国、チャンスがあればもちろん海外も、「上演できるなら、本当にどこにでも行きたい!」とのこと。開かれた空間で上演することに、この作品の意義を感じているのです。

「その点でも、今回《意心帰》のある空間で上演できたのは、『アリとキリギリスと』にとって新しい発見でした。この秋に、屋外での上演が決まっているのですが、『芝生の上でもできます』と答えてくれるチームなので心強いですね。この作品は、照明や音響設備をしっかり入れて、ステージ上で公演可能ですが、私は彼らの素晴らしい身体能力を、もっと多くの人に見せたい。特に小さい子どもや、子育て中のお母さんは、劇場にはなかなか行けなかったりするじゃないですか。そういう思いもあって、より多くの人が見ることのできる場所を求めています。アートは多くの人に触れてもらってこそ。そして人もアートに触れることによって、新たな気づきや発見を得て、成長することができます」

そう力強く発言したと思えば、「一見、私がこのメンバーを率いているように見えるかもしれませんが、社交性がないので本当はどうしようっていうくらい性に合わないことをやっているんです(笑)」と遠慮がちに恐縮する、ひびのさん。どんな仕事でも大切にしているのは、「つくるものに対しても、人に対しても、嘘をつかないこと」。自身の想いやインスピレーションを吹き込んだ『アリとキリギリスと』を見ていてもそれが伝わってくる時があります。

最後に、アートと人が出会うことによる相乗効果について、訪れるたびにパワーをもらえるという街のエピソードとともにお話してくれました。

「石川県の珠洲には奥能登国際芸術祭を通して、2024年の震災前から通っています。古き良き日本の風景が残っているまちで、日本海も本当にきれいなのですが、震災後、かつてあった浜は隆起してなくなり、まるで白骨死体が広がっているような景色にも見えてしまいます。それでも今の珠洲も私は変わらず好き。なぜなら、過疎地ではあるけれど住んでいる人たちがホットなんですよね。少し偏った視点かもしれませんが、芸術祭を開催する経験をされていらっしゃるからか、チームワークが強固で助け合いの精神が根づいているんです。震災で大変な思いをしているのに、街全体が前向きなんですよね。アートを通して、街や人が成長する過程を見せてもらった気がしています。六本木のように人がたくさんいる場所でも、やっぱりどこかに空洞があるもの。今回のように偶発的に集まってみんなで楽しむことで、わかり合えることがあると思っています」

ART & ARCHITECTURE TRIP

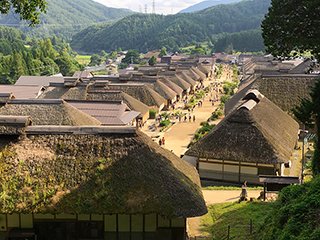

ROPPONGI STREET THEATERで舞台となったアート・建築に関連した、日本や世界で訪れたいスポットをご紹介するコラム。ダンサーのRIHITOさんが気になっている場所のひとつ、福島県の大内宿をご紹介します。

古い建物が好きだというRIHITOさん。「大内宿は茅葺き屋根の民家が立ち並んでいる街並みですが、自然に還る素材でできているところに惹かれます。いつかは跡形もなくなってしまうような建物は、自然の摂理にかなっていて素晴らしいと思います」

福島県南会津にある大内宿は、江戸時代に会津西街道の宿場町として栄えた地。往時の面影を今に伝える茅葺き屋根の民家が、街道沿いに立ち並び、この景観を引き継ぐために現在も店舗兼住居として使われています。

住所:福島県南会津郡下郷町大字大内

ABOUT ROPPONGI STREET THEATER

彫刻家 安田侃さんへのクリエイターインタビューでの「東京ミッドタウンのパブリックアート《意心帰》の周りでコンサートを」というアイデアからヒントを得たプロジェクト「ROPPONGI STREET THEATER」。

六本木の街なかにある建築やアートが舞台に変身。劇場内で見ることが多いパフォーミングアーツが、誰でも楽しむことのできるパブリックスペースに飛び出し、建築・アートとパフォーマー、そして、観客をつなぎます。

▼安田侃さん(彫刻家)インタビューはこちら:

クリエイターインタビュー #122

安田侃(彫刻家) https://6mirai.tokyo-midtown.com/interview/122_01/

RELATED ARTICLE関連記事