「ROPPONGI STREET THEATER」第3回 PROJECT REPORT「伝統文化を現代へとつなぐ舞台装置としての建築とアート」

彫刻家・安田侃さんへのクリエイターインタビューで生まれた「東京ミッドタウンのパブリックアート《意心帰》の周りでコンサートを」というアイデアを実現したプロジェクト「ROPPONGI STREET THEATER」。建築とアート、パフォーマー、観客をつなぎ、新しい視点でパブリックアートや建築を体験することを試みる本プロジェクト。第3回目となる今回は、2023年に御鎮座100年を迎える乃木神社とのコラボレーションが実現。彫刻作品《意心帰》、公共空間《ガレリア》、《21_21 DESIGN SIGHT》前の芝生を舞台に、日本の古典音楽である雅楽を引き継ぐ「乃木雅楽会」が、回遊型のパフォーマンスを披露しました。さらに特別公演として、乃木神社でも1日限りのパフォーマンスが実施されました。平安時代より伝承される雅楽の演奏と舞が、日本の伝統文化を体現する建築と響き合い、ありし日の風景を現代に伝えます。

過去のROPPONGI STREET THEATERの様子はこちら ▶

盛夏の候、六本木を清めた雅楽の音色。

2023年7月、梅雨明けが発表され、いよいよ夏真っ盛りとなった季節に、乃木神社と東京ミッドタウンを舞台に1日限りのイベント「ROPPONGI STREET THEATER」が開催されました。この日、演奏と舞を披露したのは、「乃木雅楽会」。特別公演として乃木神社本殿域の幣殿にて、雅楽の演目が演じられました。

第3回「ROPPONGI STREET THEATER」

第3回は、アジア諸国から伝来した音楽と舞が日本の歌舞と融合し、平安時代に日本独自の様式へと発展した雅楽のパフォーマンスと建築、アートがコラボレーション。「乃木雅楽会」が雅楽のふたつの演目『抜頭(ばとう)』、『還城楽(げんじょうらく)』を披露。《意心帰》、《ガレリア》、《21_21 DESIGN SIGHT》を巡る回遊形式の演奏と舞が行われた。また、特別公演として乃木神社幣殿の舞台で『抜頭』が演じられた。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/roppongi_street_theater_03/

PERFORMER:乃木雅楽会

元宮内庁楽部楽師である故・薗廣教(その ひろのり)を中心に有志が集い、昭和49年(1974年)より活動をスタートする。古典の伝承に励むことを指針に、乃木神社祭典や結婚式での演奏活動や管楽器の製作をはじめ、各地の雅楽団体への指導にも取り組んでいる。今回のパフォーマンスでは、管楽器の「笙(しょう)」、「篳篥(ひちりき)」、「龍笛(りゅうてき)」をそれぞれ1名ずつ、打楽器3名、舞人1名という編成で演じられた。

夏の夕暮れ時、風鈴と木々の音が境内に響きわたる神聖なる社殿での演奏は、奏者と観客がそれぞれ神職によるお祓いを受けるところから始まります。乃木雅楽会の加藤道信さんによると、神社側の理解がなければ、神社の幣殿でパフォーマンスを行うことは許されないのだそうです。

街の喧騒から離れ、意識が研ぎ澄まされるような厳かな雰囲気の中でのパフォーマンスとなりました。

モダニズム建築としても見所ある、乃木神社の設計。

今年で御鎮座100年を迎える乃木神社は、建築家の大江宏さんによる設計で昭和37年(1962年)に再建されたもの。本殿は伊勢神宮などで用いられている神明造という伝統的な建築様式を採用する一方で、建築士家の藤森照信さんによると、中でも拝殿はヒノキの丸柱が使われていて、伝統建築とは明らかに異なる空間の質の違いがあるとのこと。スケール感が小さく、身体感覚を持ちやすく、外と中の空間のつながり方もいい、と藤森さんは言います(※)。

※参考:『磯崎新と藤森照信のモダニズム建築談義』(六耀社)

ARCHITECTURE:《乃木神社》

大日本帝国陸軍大将、乃木希典を祀った神社。1945年の東京大空襲で社殿が失われたが、1962年、祭神50年祭にあたって建築家の大江宏さんが本殿、幣殿、拝殿を復興。焼失前の乃木神社創建時の設計は父・新太郎さんが担当し、後に長男・新さんと三男・昭さんによって宝物殿が建造されており、3代に渡って各建築物の設計を務めた。神社建築の要素をふんだんに盛り込み、昇華させたモダニズム建築としての社殿は都心にありながら鎮守の杜に守られ、静謐な空間をつくりだしている。

本殿から続く、ヒノキの丸柱に支えられた弊殿、切妻の大屋根をもつ拝殿、それらを結ぶ回廊それぞれの屋根が複雑にレイヤードを織り成し、独特のリズムを感じさせます。特に本殿から回廊につながる箇所などは、直線だけでない曲線的な表現が見られることも特徴的です。

また、全体を構成する垂直と水平の縦横比、その対比を構成する木割の組み合わせによって、空間全体がすっきりとまとまっていて、機能性・合理性を追求したモダニズム建築の特徴も見られます。こうした神明造とモダニズムが共存する建築で脈々と受け継がれる雅楽のパフォーマンスが実演される様子は、設計を担当した大江宏さんが数々の建築を通じて構想してきた、様々な時代の様式が存在する空間のあり方「混在併存」をまさに体現するものとなっていました。

回遊形式のパフォーマンスで出合う伝統文化と現代文化。

乃木神社を後にして向かったのは、パフォーマンスの次なるスタート地点であり、本プロジェクトが立ち上がるきっかけとなった東京ミッドタウン内の彫刻作品《意心帰》。彫刻を支え、台座のように周辺をぐるりと囲う黒い石の広場が、一瞬にして、優美な舞台へと変貌しました。奏者は、神社でのパフォーマンスと同様に履き物を脱いで"舞台"へ登壇します。

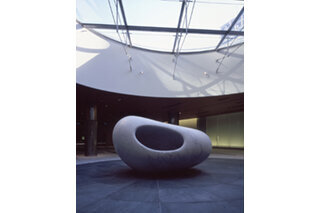

ART:《意心帰》

2006年に安田侃さんが制作した作品で、東京ミッドタウンのプラザB1Fに常設設置されている。数十億年の時を経て生まれた大理石を、滑らかな曲線で削り出し、太古の地球の息遣い、人間の温もりを表現している。

パフォーマンスは、雅楽器の中でもっともよく知られるであろう「笙(しょう)」の演奏からスタート。まるで天から差す光のような笙の音色は、ふわりとした結界として会場を包み、その中で薄紫色の涼やかな装束を着けた楽師の演奏が展開していきます。そこにしずしずと登場したのが、朱漆塗りの面をつけた舞人です。

先ほどまでの通りの喧騒が夢だったかのように、きらびやかな装束をまとって眼前をひらひらと動く舞人の一挙手一投足を、観客は固唾を呑んで見入っていました。

ここで演奏された『抜頭』の曲は、かつて中国にあった国・胡国で猛獣に父を噛み殺された子が、その仇を討った際の歓喜の様子を舞にしたとして伝わるものです。また一説には、面が女性の嫉妬を表した相であるとも言われており、唐の妃が嫉妬のあまり鬼になった姿をあらわしているとも言います。今回は、雅楽のいちジャンル「舞楽」の中でも、古代にシルクロード及び南方経由で伝わってきたであろうエスニックな要素のある舞楽が選ばれています。イタリアのカッラーラで数十億年かけて生み出された白大理石を彫ってつくられた《意心帰》が内包する時間と、平安時代以前より演じ続けられてきた雅楽の伝統が舞台上で共鳴しました。

《意心帰》で観客を魅了した舞人が、現れた時と同じ静けさで立ち去った後、その場に残された演奏の余韻覚めやらぬ観客を、「笙」、「篳篥(ひちりき)」、「龍笛(りゅうてき)」からなる吹き物の3奏者が、先に立って次の会場へと誘います。天から差し込む光を表すという笙、地で生活する人々の声を表すという篳篥、その間の空を自由自在に駆け巡る龍を表すという龍笛。3管が合奏することによって、宇宙を表すとされています。

笙(しょう)

日本には奈良時代ごろに雅楽とともに伝わってきたと考えられている。その形は翼を立てて休んでいる鳳凰に見立てられることから、笙は別名として鳳笙(ほうしょう)とも呼ばれる。匏(ほう) と呼ばれる部分の上に17本の細い竹管を円形に配置し、竹管に空けられた指穴を押さえ、匏の横側に空けられた吹口に息を吸ったり吐いたりして、17本のうち原則15本の竹管の下部に付けられた金属製の簧(した:リード)を振動させて音を出す。その音色は天から差し込む光を表すと言われている。

篳篥(ひちりき)

篳篥は漆を塗った竹の管でつくられ、表側に7つ、裏側にふたつの孔(あな)を持つ縦笛である。発音体にはダブルリードのような形状をした蘆舌(ろぜつ)を用いる。その音色は地に在る人の声を表すと言われている。

龍笛(りゅうてき)

龍笛は篠竹の管でつくられ、表側に「歌口(うたぐち)」と7つの「指孔(ゆびあな)」を持つ横笛であり、能管、篠笛など和楽器の横笛全般の原型・先祖であるとも考えられている。低い音から高い音の間を縦横無尽に駆け抜けるその音色は「龍の鳴き声」と例えられ、それが名前の由来となっている。

鳥居を模したガレリアゲートをくぐって、Communication Artsよって設計された《ガレリア》の大空間へと入ると、京都・清水寺の「音羽の滝」をコンセプトにした水のインスタレーション、ツリーシャワーが出迎えます。その奥の吹き抜けにかけられた3つの和紙作品は、下から、社、木、太陽を表現した「鎮守の森」で、堀木エリ子さんが手がけています。

ARCHITECTURE:《ガレリア》

Communication Arts, Inc. ヘンリーG.ビアによる設計。東京ミッドタウンのエントランスであり、鳥居を模したガレリアゲート、京都・清水寺「音羽の滝」をコンセプトにしたツリーシャワーなど日本の伝統的な建築のモチーフが空間に散りばめられている。ガレリア吹き抜けの大空間にかけられた3つのブリッジには、和紙作家の堀木エリ子さんによる手漉きの和紙「しめ縄」、「木の葉」、「陽光」がそれぞれあしらわれ、光の加減で陰影が変化する。

クライマックスは、芝生の上でのパフォーマンス。

そして一行はパフォーマンスの最終目的地である《21_21 DESIGN SIGHT》前の芝生エリアへ。安藤忠雄さんが設計したコンクリートづくりの端正な建物の前に広がる芝生を舞台に、観客たちは2曲目のパフォーマンスの始まりを待ちます。

ARCHITECTURE:《21_21 DESIGN SIGHT》

衣服デザイナーの三宅一生さんの発案により2007年に立ち上げられたデザインの施設。設計は、安藤忠雄。地上部分の外観は、三宅一生のデザインコンセプトである「1枚の布」から着想し、54mもの長さの「1枚の鉄板」として表現されている。日本の美意識を体現する建築として設計され、ひと続きの鉄板の屋根は、日本の高度な造形・解析技術によって実現した。

Photo Masaya Yoshimura

ここでの演目、『還城楽(げんじょうらく)』は、先に演奏した『抜頭』を番舞(つがいまい)のひとつとする曲で、蛇を好んで食べる胡国の人が、蛇を捕まえて喜ぶ様を舞として表現したものとされています。ちなみに雅楽の編成は、「三者両絃三鼓」と呼ばれる、管楽器が各3人、絃楽器が各2人、打楽器が各1人の合計16人での演奏が「フルオーケストラ」。今回はプログラムの性質に合わせて、ミニマムな編成で演奏が行われました。

1枚の長い鉄板屋根から成る建物の前に、奏者たちが1列に勢揃いしたところで、右手に桴子、左手に蛇を持った舞人が登場し、パフォーマンスはいよいよクライマックスへと向かいます。

乃木雅楽会の加藤さんによると、雅楽はもともと芝生の上で演じられていたものだったとのことです。

「雅楽は国風舞(くにぶりのまい)という奈良時代以前からある日本古来の儀式音楽や舞踊と、中国や朝鮮半島のほうから伝来してきた音楽や舞の両方にルーツを持ちます。そのような雅楽を平安時代に貴族たちは教養としてたしなみ、宴会の席で楽しんでいました。かつては、今回のように芝生の上で上演される芸能だったのです」

ミッドタウンガーデンの小道を散歩する人がふとパフォーマンスに観入る姿も見受けられ、浴衣姿の人から子ども連れまで多くの観客がこの特別な夏のひと時を共にしました。

東京ミッドタウンのエリアは、江戸時代には長州藩の下屋敷があり、美しい庭園で名を馳せました。庭園は大きな地域全体を統括し整備する伝統的な智慧であり、自然と人間、文化を融合させる巨大な装置とも言えます。この場所に点在する建築やアートを中心としたランドスケープの歴史を感じさせるパフォーマンスは、またひとつ建築や街の新しい見方を人々に示唆したのではないでしょうか。

ART & ARCHITECTURE TRIP

東京「国立能楽堂」

ROPPONGI STREET THEATERで舞台となったアート・建築に関連した、日本や世界で訪れたいスポットをご紹介するコラム。今回は、乃木神社を設計した、建築家・大江宏さんが設計した東京、千駄ヶ谷の「国立能楽堂」をご紹介します。

1983年に竣工した大江さんの代表作のひとつ。能楽専門の公演場で、建築の中に能舞台がある構造の「能楽堂」です。大江建築の特徴である機能的なモダニズムと伝統文化を「混在併存」させ、多様な時代のスタイルをひとつの建築物として統合する設計がなされています。能の演目はもちろん、乃木神社と国立能楽堂の共通点や変遷を辿ることで、建築的な発見を楽しむこともおすすめです。

国立能楽堂

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1

開館時間:10:00〜18:00(チケット売場 窓口受付)

公式URL:

https://www.ntj.jac.go.jp/nou.html

RELATED ARTICLE関連記事