「ROPPONGI STREET THEATER」第2回 PROJECT REPORT「空間を変容させるインスタレーションの可能性」

彫刻家・安田侃さんへのクリエイターインタビューで生まれた「東京ミッドタウンのパブリックアート《意心帰》の周りでコンサートを」というアイデアを実現したプロジェクト「ROPPONGI STREET THEATER」。建築とアート、パフォーマー、観客をつなぎ、新しい視点でパブリックアートや建築を体験することを試みる本プロジェクト。第2回となった今回は、2023年5月に実施された「六本木アートナイト2023」のプログラムとして、彫刻作品《意心帰》を舞台に、ふたつのパフォーマンスを実施しました。ひとつは、東京とアムステルダムをオンラインでつなぎ、注目のダンサーたちが織り成す光と影のテレマティック・パフォーマンス《SHADOWPLAY》。もうひとつは写真家石川直樹によるトークプログラム「ヒマラヤの夜明け」。普段は入ることのできない深夜の東京ミッドタウンで、月夜に浮かび上がる《意心帰》を舞台に実施された《SHADOWPLAY》の演出を手掛けたアーティスト、ヴィンセント・ライタスとともに、公共空間で伝えることの親密さ、また、パブリックスペースにおけるインスタレーションの可能性について考えます。

過去のROPPONGI STREET THEATERの様子はこちら ▶

深夜から明け方の特別な時間で実施されたパフォーマンス。

建築物やパブリックアートを舞台にパフォーミングアーツを実施する「ROPPONGI STREET THEATER」第2回を開催。今回は「六本木アートナイト2023」のエリアプログラムとして、テレマティックパフォーマンス《SHADOWPLAY》、トークパフォーマンス「ヒマラヤの夜明け」が、安田侃の彫刻作品《意心帰》前で実施されました。《SHADOWPLAY》の開始時刻は、深夜1時。夜の帳が下り、街が静寂に包まれた時間からスタートしました。続いて「ヒマラヤの夜明け」は、朝4時からスタートし、タイトルの通り朝日を迎えながらのトークに。東京ミッドタウン閉館後の深夜から明け方まで、非日常的な時間が流れる中、1日限りの特別なパフォーマンスを味わう特別な体験となりました。

第2回「ROPPONGI STREET THEATER」

2023年5月28日、東京ミッドタウンにある安田侃による彫刻作品《意心帰》を舞台に、ヴィンセント・ライタス演出によるテレマティック・パフォーマンス《SHADOWPLAY》、石川直樹によるトークプログラム 「ヒマラヤの夜明け」を開催した。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/roppongi_street_theater_02/

ART:《意心帰》

2006年に安田さんが制作した作品で、東京ミッドタウンのプラザB1Fに設置。数十億年の時を経て生まれた大理石を、滑らかな曲線で削り出し、太古の地球の息遣い、人間の温もりを表現している。

テレマティック・パフォーマンス《SHADOW PLAY》の演出を手掛けたのは、オランダ、インドネシアにルーツを持つアーティストのヴィンセント・ライタスさん。これまでに東京・駒込倉庫での個展『BREATHING IN/EX-TERIOR』開催のほか、アメリカや香港でもグループ展に参加するなど国内外で幅広くアーティスト活動をしています。今回は、東京とアムステルダムをリアルタイムで接続し、2名のダンサー、大宮大奨さんとアマンティーナ・ジーンさんが、影を用いたダンスを繰り広げました。音楽を担当したのは、作曲家のジョン・ヴァン・ベークさん。ライタスさんの個展『影たちの中の洞窟』(CAVE-AYUMIGALLERY)で実施された同名のパフォーマンスと、舞台となった《意心帰》がコラボレーションし、新たなストーリーとして上演されました。

PERFORMANCE:石川直樹トークプログラム「ヒマラヤの夜明け」

北極や南極、各大陸の最高峰の山に挑戦してきた石川さんが、「思い入れがある」というヒマラヤ山脈の旅路についてトーク。午前4時よりスタート。だんだんと夜が明け、天井から朝日が差し込み、「遠征中はテントが朝日で暖められて目が覚める」など、高所の厳しい環境で迎える夜明けの経験とトークの時間が重なるお話も。

photo 木奥恵三

アイデンティティを巡る影の物語。

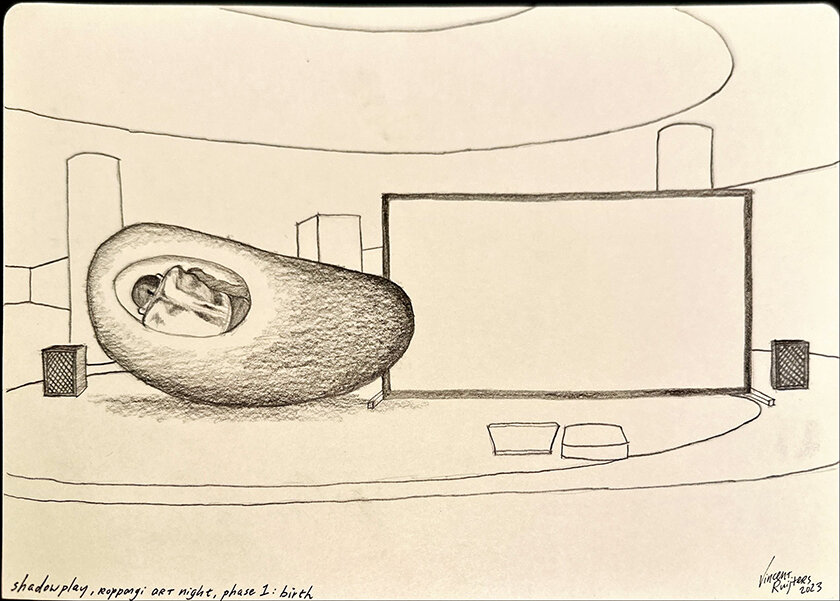

ここからは《SHADOWPLAY》の模様を、ライタスさんの言葉とともにレポート。30分間にわたるパフォーマンスはまず複数の楽器の音色が静かに聞こえてくる中、《意心帰》の穴からダンサーの大宮大奨さんがゆっくりと這い出てくるところからはじまります。彫刻作品はダンスで描かれるストーリーにどんな影響を与えたのでしょうか。

「会場選びはオンラインでしていたのですが、はじめて実際に現場を目にした時、彫刻作品を含むこの空間自体に面白みを感じたんです。《意心帰》からもインスピレーションを受けました。その中で、彫刻作品を自身が生まれたルーツに見立てようと思い、卵から生まれるようなイメージで、最終的には自身のルーツに戻る構成にしました。この空間に彫刻がなかったら、今回の構成になっていなかったと思います。安田さんの作品のおかげで、パフォーマンスを通じて伝えるメッセージがより豊かになりました」

PERFORMER:大宮大奨、アマンティーナ・ジーン、ジョン・ヴァン・ベーク

日本を拠点に活動し、東京オリンピック2020年競技大会・開会式にて森山未來氏の振付などを担当する大宮大奨(写真左)、アムステルダムを拠点にカレ・ロイヤル・シアターなど複数の劇場でパフォーマンスを行うアマンティーナ・ジーン(写真中央)。音楽は、人間の認知の関係構造に焦点を当てた作曲家、ジョン・ヴァン・ベーク(写真右)が担当。

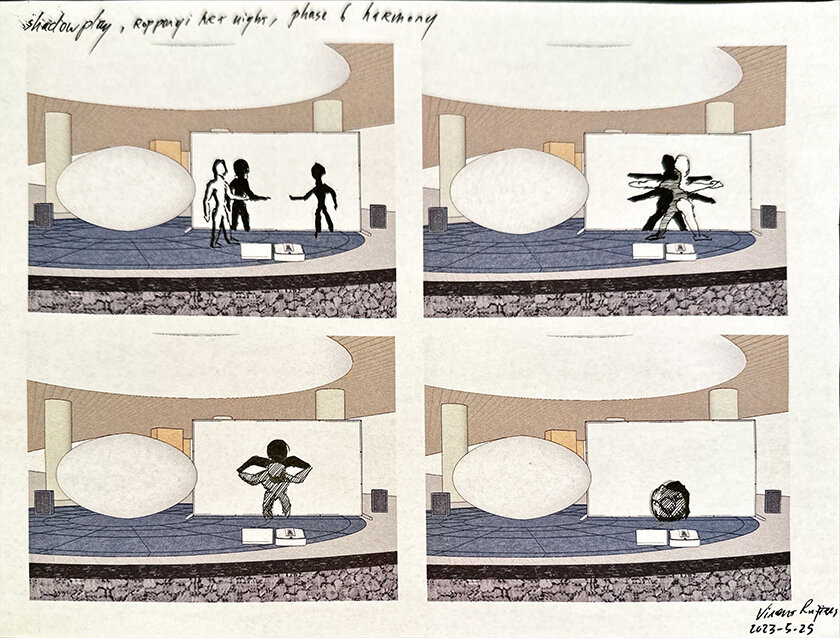

背後のスクリーンには、大宮さんの影に重なるように、アムステルダムにいるジーンさんの影が。ここから変調に合わせて、ふたつの影が重なり、離れるなど、様々な姿が描かれます。

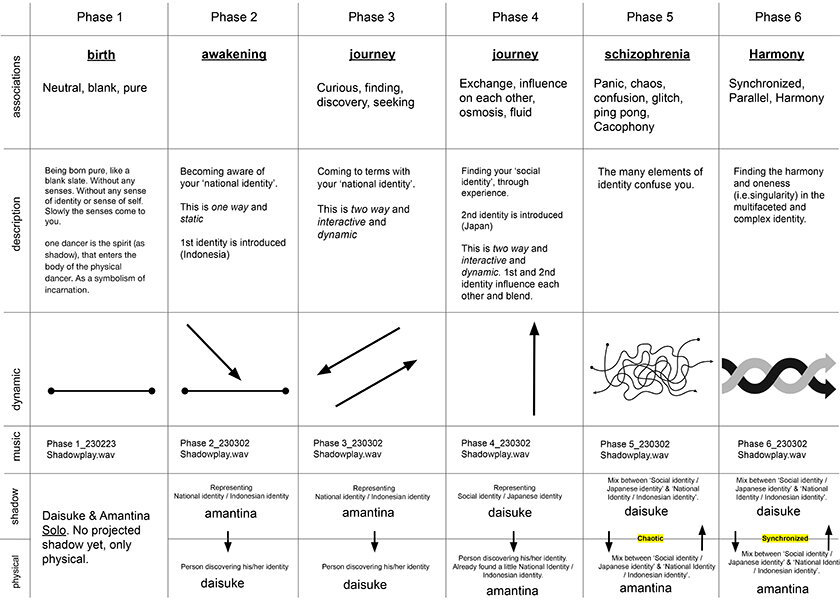

「アイデンティティの誕生、目覚め、発見、変化、混乱、ハーモニーの6つの演目で全体を構成しました。これらの要素をダンスで表現するには『距離』は大事なエレメントとなります。最初は、互いの間に距離が生まれていたふたつの影が、途中でぶつかり合うような混乱を巻き起こし、最後には重なって平和になる。生まれ落ちたがらんどうの心身の中で、途中から内在し始める複数のアイデンティティがやりとりする様子のメタファーとしてストーリーラインを構成していきました」。

これまで一貫して「Intimacy(親密さ)」など人間の内面を描き、自身のアイデンティティに焦点を当ててきたライタスさん。その背景には複数の場所や社会といった、国籍では割り切れない多様なルーツに根ざした経験がありました。

「自分はオランダと中華系インドネシアのミックスで、今の活動ベースはオランダですが、日本は10年以上の関わりがあって、様々な国にルーツがあります。《SHADOWPLAY》では、国籍に根差したアイデンティティだけでなく、自分の価値観形成に影響したSocial Identity(社会的アイデンティティ)について考えています。例えば、今喋っているように日本語を使う時は、日本人のような丁寧な振る舞いも自然と出てきますが、同時に日本人にはなれない歯痒さも感じます。これまでIntimacy(親密さ)について作品で表現してきましたが、根源的な葛藤の中で、今作では自分のルーツにもっと近づいてアイデンティティに向き合いました」

これまでライタスさんは、空間そのものを構成するインスタレーションという形式で表現をしてきましたが、今回のようにダンサーや作曲家を迎えたパフォーマンスにも挑戦しています。どのように複数の表現をひとつにまとめていったのでしょうか。

「まず僕が作曲家、ダンサーにも伝わる楽譜のようなものをつくります。ただの単なる抽象的な記号に見えるかもしれないのですが、音がない中で振り付けを考えるので、まずは作曲家と話すための基盤として使っています。そこからは音楽が完成した段階でダンサーに渡して、楽譜をもとに細かい振り付けを考えてもらいました。もともとダンスも音楽も専門的な知識を持っているわけではないので、いつも教えてもらうという気持ちで向き合っています。それもあって、自分がディレクターであっても、司令塔のようなヒエラルキーはつくりたくないんです。あくまでもフラットな状況で、みんなでディスカッションしながら膨らませていく。そうすることで、自分の想像を超えたより良い表現が生まれると信じています」。

今回、パフォーマンスの主役となっている「影」に込められた想いはどのようなものだったのでしょうか。自身のルーツや内面をパブリックに伝えることについてライタスさんはこう話します。

「影は物体がないのに、見えるという曖昧な存在。その曖昧さは、自分のアイデンティティにもつながる感覚だと思っていて。あとは母親の生まれ故郷であるインドネシアには『ワヤン・クリ』という影を使った人形舞台があり、自分のルーツを参照する意味も含んでいます。一方で、普遍的な経験としてもオープンに伝えたいと思い、自分はミックスルーツですが、そうではない人たちも理解でき、解釈できるものとして影がいいんじゃないかと思ったんです」

インスタレーションとパブリックスペースの可能性。

これまでギャラリーや美術館での作品発表を行なってきたライタスさんですが、今回はじめてパブリックな場所での取り組みを経て、新たな発見があったと話します。

「ダンサーと鑑賞者がフラットにつながる空間が印象的でした。一般的にパフォーマンスをする場所にはステージがあって、ダンサーと鑑賞者の間に境界線が生まれてしまいます。今回の空間では、鑑賞者がダンサーの精神的な気持ちに対して、より親密性を持って没入できたように感じました。もちろん美術館やギャラリーが持つ特性も好きですが、パブリックスペースでは普段アートに興味がない人の反応を見られる新鮮な体験があったと思います」

こうした考え方の根底には自身のルーツでもあるインドネシアの家族のオープンマインドな姿勢が影響しているのだと、ライタスさん。フラットに作品と鑑賞者がつながる、開かれたパブリックスペースと、ライタスさんがこれまで取り組んできたインスタレーションという表現形式が重なった時、そこにはどのような可能性があるのでしょうか。

「インスタレーションは、あらゆる空間と混ざることのできる面白さがあります。いつも僕の作品では、もともとあった空間自体が変化するような、建築とインスタレーションの間の形を探っていっているんです。例えば、2019年に開催した個展『BREATHING IN/EX-TERIOR』では、空間に設置した布製の壁が狭くなったり、広くなったり、呼吸するように揺らいでいて建築空間そのものが変わる。そんなふうに空間全体の感覚を変えることで、鑑賞者に新たな体験や感動を味わってもらえるものができたらいいのではないでしょうか」

BREATHING IN/EX-TERIOR

2019年、駒込倉庫にて開催されたライタスさんの個展。内的空間(=インテリア)と外的空間(=エクステリア)の関係を、メディア・テクノロジーを用いた作品で表現。身体感覚のひとつ、触覚性をデザインすることで、自己の内面と外的な空間を横断するIntimacyを模索。布を用いたインスタレーションは、作家の呼吸音に合わせて風、音、光が連動する作品となっている。

現在ライタスさんが活動拠点にしているオランダのアートシーンでも、様々なアイデンティティについてオープンな議論がはじまっているそう。特にアジアにルーツを持つ作家たちによる積極的なディスカッションのための場づくりに注目していると、最後に力強く話してくれました。

「最近、アートフェアでも映画でもマイノリティと言われる人たちのアイデンティティについて発信する機会が増えているように感じます。例えば、アムステルダムの人類学博物館での『Our Colonial Inheritance』。僕と同じく第2世代のミックスルーツを持つオランダ人のアイデンティティに植民地の時代がどのような影響を与えてきたかという内容で注目を集めています。他には2023年7月に開催されたアートフェア『Non Native Native Fair』や、これから上演される舞台『De Bananen Generatie』も注目しています。オランダは、欧米諸国の中でも、まだまだ白人社会ということもあり、ある意味自分のマイノリティ性を社会の中の特別なポジションとして捉え直して、ひとつの強い意志が生まれつつあります。僕自身も、今後は同じ背景を持つ若手の作家を誘って、いつかみんなでまわりをエンパワーメントするような展示を、オランダでも日本でも企画してみたい。アートの表現を通して声を上げることで、社会全体を巻き込む公共的なディスカッションが生まれるといいですね」

日本とオランダ、ふたつの空間とアイデンティティを結ぶパフォーマンス《SHADOWPLAY》は、パブリックに開かれることで、様々なバックグラウンドを持つ人々が関わり合い、より多様で複雑なストーリーとなりました。そしてそれは、「インスタレーション」という空間そのものを用いるアートフォームだからこそ実現できることでもありました。今回は、パブリックアートとパフォーマンスの関係からさらに広がり、空間全体の変化を体験するという新たな発見のある貴重な機会となったのではないでしょうか。

RELATED ARTICLE関連記事