「ROPPONGI STREET THEATER」第1回 PROJECT REPORT「パブリックアートと私たちの未来」

彫刻家・安田侃さんへのクリエイターインタビューで生まれた「東京ミッドタウンのパブリックアート《意心帰》の周りでコンサートを」というアイデアが、今回「ROPPONGI STREET THEATER」として実現しました。パブリックアートや建築構造物を、さまざまな見方や関係から捉え直すことを試みる本プロジェクト。第1回は東京ミッドタウンの《意心帰》《妙夢》《キャノピー・スクエア》をめぐるパフォーマンスを実施。作品と人が語り部となって、新たな物語を創造します。 本記事では、公共空間に佇む彫刻作品や建築と私たちが、どのような関係を結んできたのか、これから先はどんな未来を描いていくのか、『近代を彫刻/超克する』など近現代の彫刻作品について発信を続ける小田原のどかさんとともに、パブリックアートの未来について考えます。

1日限りの息をのむパフォーマンス。

2023年3月、彫刻家・安田侃さんの作品《意心帰》と《妙夢》、そして建築設計事務所ビューロ・ハッポルドが手がけた《キャノピー・スクエア》を舞台に、1日限りのイベント「ROPPONGI STREET THEATER」が開催されました。

普段は街なかで人々の往来を見守り、静かに佇むパブリックアートやランドマークとなる建築物。それらを舞台としてパフォーミングアーツを繰り広げる「ROPPONGI STREET THEATER」は、建築・アート、パフォーマー、そして観客をつなぎ、新しい視点でパブリックアートや建築を体験する試みです。

第1回「ROPPONGI STREET THEATER」

2023年3月25日、昼と夜の2回公演で実施。東京ミッドタウンに設置されたパブリックアート《意心帰》と《妙夢》、そして《キャノピー・スクエア》を舞台に、瀬戸内サーカスファクトリーのパフォーマーが、大都会のなかでふるさとの森を探す物語「森のトコトコ 東京編」を紡ぐ。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/roppongi_street_theater

今回のパフォーマーは、現代サーカスのパイオニアとして知られる「瀬戸内サーカスファクトリー」の、吉田亜希さん、長谷川愛実さん、野瀬山瑞希さん、そして音楽を担当したのは曽我大穂さんです。記念すべき第1回目の公演は、《意心帰》から始まりました。

PERFORMER:瀬戸内サーカスファクトリー

2011年、新しい舞台芸術として現代サーカスを日本に誕生させるべく立ち上がる。香川県を拠点に国内外で活動し、日本の現代サーカスのパイオニアとして作品創作、公演、教育事業などを手がける。音楽担当は、舞台芸術グループ 「仕立て屋のサーカス」主宰・演出家の曽我大穂氏。

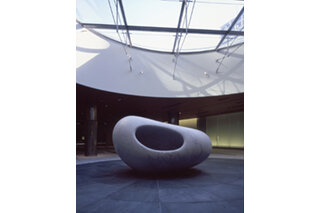

きめ細かな白色の大理石による《意心帰》に、3人のパフォーマーの身体、そして生演奏が重なります。台詞がなくとも、《意心帰》が生命を育むと同時に、巣立ちの祭壇に見立てられていることがわかりました。

《意心帰》のくぼみに入り込んだり、ゆったりとした背面をすべり降りたり、その上に座り込んだり、何度もよじ登ったり、優れた技術に裏打ちされた3人のパフォーマンスは、まさに軽業のさいたるものでした。

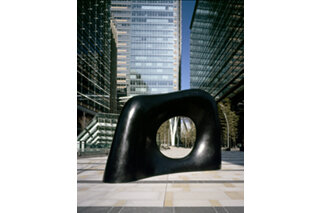

3人の身振り、そして音楽は、地下の《意心帰》から地上の《妙夢》へ。周囲を舞いながら、大都会・東京のなかで「ふるさと」の森を探すストーリーが展開されます(《妙夢》のパフォーマンスは、夜の回のみ実施)。

まるでハーメルンの笛吹きのような行列を携えたパフォーマーの終着点は、《キャノピー・スクエア》です。高さ25メートル、1,800もの異なる形のガラスで構成されたこの建築構造物は、東京ミッドタウンのシンボルのひとつ。これを借景し、瀬戸内サーカスファクトリーによる息をのむようなパフォーマンスが繰り広げられました。

ARCHITECTURE:《キャノピー・スクエア》

大英博物館のグレートコートを手掛けた建築構造設計事務所ビューロ・ハッポルドによる設計。森をイメージした柱と、1,800枚のそれぞれ異なる形状のガラスで構成された地上25mの大きな屋根(=キャノピー)。

場所に固定され、長い時の流れを内包する大理石の《意心帰》を起点とし、大理石とは異なる素材ではあるものの、可変性と不変性を体現するブロンズの《妙夢》を経由することでいっそう、パフォーマーの生き生きとした身体と公演そのものの一回性が強調され、ひるがえって、あらゆる事物が有限であること、そのかけがえのなさが際立ちました。

洞爺湖と東京ミッドタウン。《意心帰》に込められたもの。

東京ミッドタウンの地下1階の《意心帰》は2006年に制作され、2007年のグランドオープンとともに公開されました。実のところ《意心帰》と同名の安田さんの作品は、世界中に複数存在します。注目したいのは、北海道は洞爺湖の湖畔にある《意心帰》です。

1987年設置された洞爺湖の《意心帰》は、湖畔の遊歩道を彩るだけではなく、ある出来事を忘れないようにするため、設置されました。それは、1977年に起こった有珠山噴火です。有珠山噴火の泥流では、ふたりの親子とひとりの小学生がこの世を去っています。

噴火からの復興に尽力した人々を讃えるとともに、泥流被害で落命した3人の冥福を祈るため、《意心帰》が噴火から10年の節目に建立されたのでした。洞爺湖の《意心帰》もまた、東京ミッドタウンの《意心帰》と同様に、訪れた子どもたちが触れることができます。ここには、地中で眠る子どもたちと遊べるようにとの、安田さんの思いが込められているそうです。

瀬戸内サーカスファクトリーの3人のパフォーマーたちが、東京ミッドタウンの《意心帰》を何度もよじ登り、繰り返しすべり降り、《意心帰》とともに踊る姿を見つめながら、私は洞爺湖の《意心帰》に安田さんが込めた3人の死者への祈りを反芻しました。

洞爺湖の《意心帰》と東京ミッドタウンの《意心帰》は、まったく同じ形ではありません。けれども、1日限りの公演を目撃したことで、洞爺湖の《意心帰》に込められた祈りは、ほかの《意心帰》や東京ミッドタウンの《意心帰》ともゆるやかにつながっているのかもしれないと感じるようになりました。その意味で今回のイベントは、いまここにいる私たちだけのものではなく、もうここにはいないたくさんの人たちのためのものでもあったのではないかと思えるのです。

パブリックアートは社会の映し鏡。

《意心帰》と《妙夢》は、公共彫刻やパブリックアートと呼ばれます。公共彫刻やパブリックアートとは、一体どのようなものでしょうか。

近代日本における公共彫刻の起源のひとつは、国民的記念碑に求められます。例えば「銅像」と呼ばれる彫像は、その時々の政体の指導者や偉人、あるいは共同体の手本となる人物を顕彰するためにつくられます。あるいは公共空間に多く設置されている女性の裸体像は、第二次世界大戦以降につくられるようになりました。洋の東西を問わず、時代の移り変わりとともに引き倒され、撤去される公共空間の彫刻は、為政者の意向やジェンダー規範などを体現する、社会の映し鏡のような存在です。

パブリックアートには彫刻作品だけでなく平面作品なども含まれますが、その大きな特徴のひとつは、アーティストの一存ではつくれないということです。東京ミッドタウンのようにコンペティションが開催される場合や、非公開での指名を受けてつくられることもありますが、アーティストだけではなく、建築家や設計者、スポンサー、コミュニティなどの協力なくして、パブリックアートは成立しません。

人通りの多い場所、衆目を集める場所に置かれたものがパブリックアートなのではなく、それがつくられ、設置される過程で、様々なステークホルダーと関係を取り結び、合意を形成していくことこそが、パブリックアートが「パブリック」を冠するゆえんなのだと、私は考えます。

そしてだからこそ、公共彫刻やパブリックアートは論争の火種にもなります。アメリカでよく知られるのは、1981年からマンハッタンの広場に設置されるも市民から批判され、裁判を経て89 年に撤去されたリチャード・セラ《傾いた弧》です。

《傾いた弧》

1981年、ニューヨーク連邦ビル前の広場に設置されたリチャード・セラによる作品。巨大な作品ゆえに安全性や都市景観の観点から市民を中心とした批判が集まり、1989年撤去となった。何が「サイト・スペシフィック」と言えるのか、後の議論の事例として言及されることとなった作品。

写真:Susan Swider

Courtesy of Richard Serra

他方、ドイツ・ミュンスターでは、1970年代にジョージ・リッキーが制作した動く公共彫刻が市民から批判され、市民にとって真に必要なパブリックアートとは何かをめぐる議論がおこりました。これが契機となり、1977年から10年に一度の開催が続く「ミュンスター彫刻プロジェクト」が始まっています。

ミュンスター彫刻プロジェクト

10年に一度、ドイツ、ミュンスターにて開催される野外彫刻展。アートと公共空間の関係への問いがテーマ。出展アーティストは、地域の関係者や学生と対話しながらリサーチを進める制作プロセスをとる。前回は2017年に開催された。

写真:Florian Adler

批判や拒絶から議論を紡ぐことも、パブリックアートの重要な役割のひとつです。異なる意見の呼び水としても、パブリックアートは必要とされています。日本では、戦後に様々な公共彫刻やパブリックアートが建立され、設置から50年以上経過したものも多くあります。それらの中には、物議を醸すだけでなく、人知れず撤去の憂き目に遭うものが少なくありません。だからこそ、パブリックアートの真の活用が、今、求められています。

パブリックアートが、アートであり続けるために。

パブリックアートには展示期間が定められていないものがほとんどです。しばらくの間、その場にあり続けることが約束されているものだからこそ、人はパブリックアートを待ち合わせ場所に使います。しかし時として、パブリックアートがその場の風景と同化してしまい、そこにあるのにもかかわらず、人々に意識されないことも多々あります。

都市の新陳代謝とともに多くのパブリックアートが、行き場を失っています。これについては、東京都立川市の「ファーレ立川」での作品撤去騒動や、旧電通本社ビルの解体により前庭に設置されていた彫刻家・志水晴児さんのパブリックアートが、山梨は清春芸術村に移設・保存されたことなどが印象的です。いずれも作品が残されるべき必然性を当事者が訴え、これに応答した人たちがいたからこそ、保存が実現されました。

ファーレ立川と作品撤去騒動

1994年、米軍基地跡地の再開発の一環として109点のパブリックアートが設置された「ファーレ立川」。2023年1月、立川高島屋S.C.のリニューアルに伴い、敷地内に設置された岡﨑乾二郎《Mount Ida ─ イーデーの山(少年パリスはまだ羊飼いをしている)》(1994)撤去の方針に対して様々な意見が寄せられ、保存する方針へと変更した。

岡﨑乾二郎《Mount Ida ─ イーデーの山(少年パリスはまだ羊飼いをしている)》1994

志水晴児の彫刻作品

2021年、東京・築地の旧電通本社ビル解体に伴い、彫刻家・志水晴児の屋外彫刻作品も解体・撤去の対象となっていたが、山梨県清春芸術村に隣接するレストラン「素透撫」の前庭へと移設された。

他方で、作品が残らないことを選ぶアーティストもいます。彫刻家・砂澤ビッキさんが手がけた彫刻《思考の鳥》は、1981年に北海道大学の中川研究林に設置されました。北大の研究林から切り出された木でつくられた、高さおよそ6メートルのトーテムポール《思考の鳥》は、「キツツキ」「フクロウ」「エゾシカ」3本の柱から構成されます。朽ちることも含めて自然のままに任せることをコンセプトとして設置されましたが、最後まで原形をとどめていた「キツツキ」が2021年に倒壊したことが報じられました。

一人ひとりがまったく違う人間であるように、アーティストもそれぞれのパブリックアートに異なる思いを込めています。まず何よりも、そういった個別の作品のあり方を尊重することが大切ではないでしょうか。その意味で、六本木未来会議による1日限りのイベントが、安田侃さんの発案から始まっていることは特筆すべきです。

日本国外を拠点とする安田侃さんの作品は、《意心帰》や《妙夢》のように、簡単には他言語に翻訳することが難しい題名がつけられていることが少なくありません。仏教思想も意識させるそれらの作品名は意味深長で、なぜこの形、大きさ、素材の作品がこの題名なのかを問いかけるなぞなぞのようです。

《意心帰》とは「心は意に帰る」という意味だそうです。たくさんの人々が行き交う東京ミッドタウンの《意心帰》は、子どもたちの遊び場であると同時に、心が意に帰る場所であり、鎮魂のゆりかごでもあります。そういった作品の有り様を気に掛けること、作者がそれを手がけた背景にある出来事や人に思いを馳せること、それを共有しあうことが、パブリックアートがパブリックアートたり続けるための、確かな一助となるのではないでしょうか。

ART & ARCHITECTURE TRIP

北海道「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄」

ROPPONGI STREET THEATERで舞台となったアートや建築構造物をきっかけに、日本や世界で訪れたいスポットをご紹介するコラム。今回は、安田侃さんの作品をより深く知ることができる「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄」をご紹介します。

周辺の森林などを含む総面積約7万平方メートルの広大な土地に、40を超える安田侃さんの作品が設置されている野外彫刻美術館。特定の入り口も塀もない開かれた大自然の空間で、作品を楽しむができる。閉校した小学校の木造校舎や体育館を再生し、展覧会やコンサートも開催されている。他にも札幌駅や創成川公園、北海道知事公館、札幌芸術の森美術館、洞爺湖畔、旭川駅、東川町など各地に設置されているため、安田さんの作品を巡りながら北海道の魅力に触れる旅を計画するのもおすすめです。

安田侃美術館 アルテピアッツァ美唄

住所:北海道美唄市落合町栄町

開館時間:9:00〜17:00

休館日:火曜、祝日の翌日(日曜日は除く)、年末年始

公式URL:

https://www.artepiazza.jp/

RELATED ARTICLE関連記事