PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #17

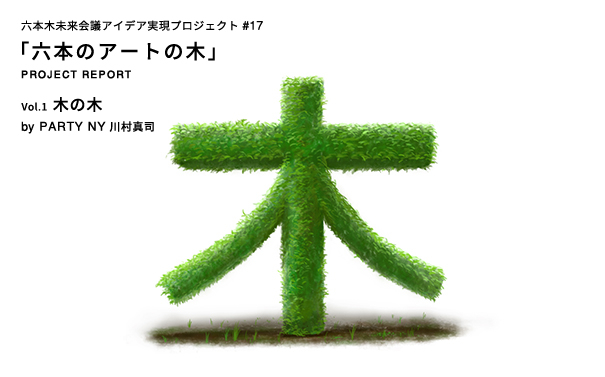

「六本のアートの木」Vol.1 木の木 by PARTY NY 川村真司 PROJECT REPORT

update_2018.08.29

photo_yuji arakawa / text_momoko kawano

2018 年7月30日、小山薫堂さんのクリエイターインタビューで出たアイデアを実現した「六本のアートの木」の記念すべき1本目が六本木の街にお目見え。東京ミッドタウンに突如として登場した「アートの木」を手がけたのは、PARTY NYクリエイティブディレクター・川村真司さん。いったいどのような木を考案したのでしょうか? そこには、デジタル・アナログに縛られない自由なアイデアがありました。

六本木に6本のアートの木を。口火を切った3つの案。

放送作家・脚本家の小山薫堂さんが2012年のクリエイターインタビューで発案した、六本木に6本のアートの木を植える、「六本のアートの木」プロジェクト。ウェブマガジン六本木未来会議が、2018年6月6日に6周年を迎えたことを記念して、プロジェクトの実施が決まりました。小山さんは、今年あらためて行ったインタビューで、「自分ひとりで考えた木を植えていくのではなく、それぞれのプロフェッショナルと六本木未来会議で『この木にしましょう』『コンセプトはこうしましょう』と検討して、企画にふさわしい木や植える場所を専門家と話し合いながら決めていくのが一番いいのでは」と話してくれました。

そこで、6本の木の1本目は、PARTY NYクリエイティブディレクターの川村真司さんに、アートの木のアイデアを出してもらい、専門家チームとともに植樹までを実現しました。

「六本木未来会議の6周年を機に街に『六本のアートの木』を植える――その1本目となる木は、渋谷のモヤイやハチ公のような、街に愛されるモニュメントになるものがいいなと思ったんです。木が待ち合わせの場所になったり、その前で写真撮影されてSNSでシェアされたり、長く残って愛されるものにしたい。そんな想いを抱きつつ、デジタルテクノロジーの要素を入れられないかという要望もいただいていたので、それも含めて直球から変化球まで趣向の異なる3案をプレゼンしました」と川村さん。

1案目は、「木の形の木」。「木」という漢字の形をした木の案です。

「トピアリーという技法を使って、漢字の『木』の形をした木を植えるといううド直球の案です(笑)。一見冗談みたいですが、誰がどう見ても『木』なので、誰も否定できない強さがある。『あの"木"の前で待ち合わせね』と利用してもらう姿が、目に浮かぶのがいいなと思いました。それに、『木』という字は自然の造形から生まれて漢字になったもの。それをもう一回本物の『木』に戻してあげることで、テクノロジーの発展とともに、すごい速さで進化していくコミュニケーションをひっくり返すようなおもしろさがあります。前述の通り、今回6本の木のうちの1本目なので、シンプルで力強くて名所になるようなものがいいかなと思って提案しました」

2案目は、「ROBOTREE(ロボツリー)」。木をタイヤのついた鉢に植え、木の電気信号を解析しながら六本木中を自走させるという案です。

「木は木でも、六本木のマスコットになる木。自分で日の光を求めて移動したり、水をくれる人のエリアへ走っていったりできるといいなと構想しました。走っている気を見かけて『あ! 木だ!』とみんなが楽しめるような、野良猫ならぬ"野良ツリー"。しかし、技術的にはつくれるのだけれど公道を走るのは危ないなどなど、いろいろ理由があって断念しました」

3案目は、「S"TREE"MING(ストリーミング)」。高さ20メートルほどの巨大な8Kモニターを立てて、世界の別の場所にあるさまざまな巨木を実寸サイズでLIVE中継するという案です。

「六本木にいながら世界中に存在するアイコニックな木をリアルタイムで見られるテレプレゼンス的なアイデアです。この案は、その場にリアルな木はないけれど、世界のどこかにある生の木の生長を追うことで、六本木から世界につながるアイデアでした。デジタルだけれど本物の木の持つリアリティも体感できるというハイブリッドな企画で、実現できたらおもしろかったのですが、予算を大幅にオーバーしてしまいこちらも諦めました」

最終的に決定したのは、1案目の「木の形の木」。川村さんは「目的に合った一番ストレートな案を選ばれて、実はちょっと安心しました(笑)。自分でも気に入っていたアイデアだったのでよかったです」と話しました。

六本木の新しいモニュメントになることを目指して。

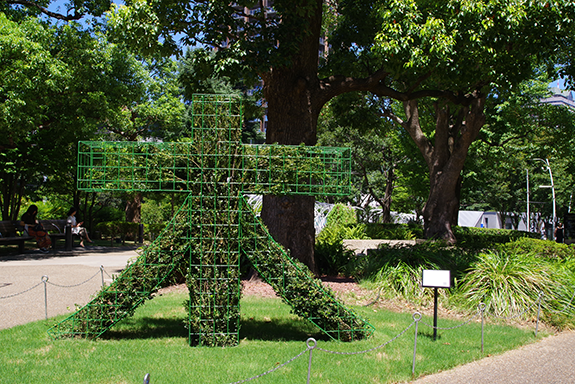

一緒にアイデア会議を進めるなかで、「木の形の木」の名前を「木の木」にしよう、ということも決定しました。植樹の地として選ばれたのは、東京ミッドタウンのミッドタウン・ガーデン。外苑東通りから21_21 DESIGN SIGHTへ向かう途中の歩道沿いで、四季折々の草花が目を楽しませてくれるミッドタウン・ガーデン内でも目立つ場所です。「木の木」は遠くからでも目に留まるようで、さっそく、通りがかる人々が写真を撮っていました。

記念すべき植樹の日。初めて「木の木」の実物を見た川村さんは、「本当に『木』だ!」と満面の笑顔。

「実際に六本木の一等地に、『木の木』というちょっとクスッとさせられつつ、ちょっと考えさせられるような木があるのを見て感動しました。やはりモニュメントはこのくらい堂々としてないといけない。これほど目立つ場所にあれば、期待していたように『あの木のところで待ち合わせね』という使い方もしてもらえそうで嬉しいです」

「木の木」は人と大体同じくらいの2メートル×2メートルの大きさになっています。その横で「木」のポーズをしてみたり、一緒に撮影しやすいことからこのサイズに決定。川村さんも植えたての「木の木」の横でさっそく木のポーズを取って楽しんでいました。

「僕はトピアリーという技法は知っていたのですが、では実際にどうやって『木』という文字を生きた植物を使って形にするのかは想像できていませんでした。それをプロの園芸職人の方たちの知恵と力をお借りして実現しました。例えば左右の払いの部分(3画目と4画目)は地面から浮いているのか、それとも地面と接しているのか、など制作上悩む部分でした。実際には、2画目にあたる地面に対して直角に伸びる木とは別に、左右の払いの下から伸びる形でそれぞれ2本の木を植え、3つの木が支えるような構造になっています」

「書体は始め、明朝体で考えていたのですが、さすがにディテールを木で再現するのが物理的に難しかったのでゴシックに変更しました。できあがりを見ると、今回の『六本のアートの木』プロジェクトのロゴともシナジーがあり、力強いシンプルさを持ったゴシック体でよかったと思います」

今回は、トピアリーと呼ばれる技法を使って「木」の文字をつくっています。「木」という形の針金のフレームをつくり、その中に植えたキンメツゲが生長していくことで、やがてフレームを覆い隠し文字が完成します。枝葉が生え揃い、アートの木としての完成を迎えるのにおよそ2年かかるので、行き交う人々は完成していく木の生長を楽しむことができます。

「先ほど、東京ミッドタウン内で偶然会った友人から『あっちにおもしろい木の形をした木があったよ!』と僕の仕業と知らずに報告があって(笑)。行き交う人々も早速写真を撮ってくれていたりと、おもしろがってくださっているようで嬉しいです。『木の木』という言葉の響きが口にしやすいので、お子さんでも年配の方でも、楽しみながら木の生長を見守って欲しいです」

「木」が育っていく過程を楽しんでほしい。

川村さんの作品の多くはデジタルやインタラクティブな技術をうまく活用されています。この「木の木」にデジタルの要素を加えるとしたら? という質問に、川村さんは「この作品にはデジタルを入れる必要はありません」と答えます。

「この作品は、リアルな生きた木が自然ではなり得ない造形のまま、生きて育っていくことに意味があります。リアルな木の生命力がそのままアイデアになっているので、そこにデジタルが介在する余地はありません。普段からも心がけていることですが、アナログだけで十分なアイデアには、無理に新しいデジタルテクノロジーを入れる必要はないんです。テクノロジーはあくまで、伝えたいメッセージやアイデアを、拡張したり強化できるときにだけ使えばよくて、本当は余計なことをしないものの方が強いんです。だから『木の木』に関しては、これで十分」

ただし、「木の木」が完成した後にSNS上でシェアされることが、デジタルが生み出せる価値だと言います。

「この企画は、SNSでシェアしやすいという点においては、唯一デジタル的と言えるかもしれませんね。普段から作品に触れる人をどう巻き込むのか、どう接点を設けるのかということを事前に計算してアイデアを考えるようにしています。おもしろい作品をつくることだけではなく、作品を取り巻く環境や、オーディエンスとのインラタクションなど、全体としてどのような体験を生み出せるのかということがとても重要です」

足を運んで触れた人が、どういう体験を通して喜んだり驚いたりするのか。そしてそれを誰かに広めたくなるか。それは今後の「六本のアートの木」プロジェクトでも共通することなのかもしれません。

「訪れた人がそれぞれの方法で『木の木』を楽しんでもらえればいいですね。木のポーズをして並んで写真を撮ったり、シーズンによってはクリスマスや正月の飾り付けをしたり。あと5本の木が六本木に出現するはずですから、例えばGoogle Map上で次の木を植えたい場所を投票できたり、六本木になぞらえて6年に1度木に関わる企画をしたりと、デジタルメディアをうまく活用して人を巻き込んでいきながら盛り上げられたらおもしろいことができると思いますよ」

「木も生長していくので、六本木に来るたびに友だちに会うような感じで付き合ってくれれば嬉しいですね。なにげなく待ち合わせができるような日常的な場所として馴染んでいくことで、『木の木』を通して人が集まってつながり、未来につながっていければありがたいです」

「六本のアートの木」プロジェクト、残り5本はどのような木になるのでしょうか。「こんな木が六本木にあったら」というみなさんの意見を投票にて募集する企画も考案中。詳細が決定したらまたご案内する予定です! お楽しみに。

information

アイデア実現プロジェクト#17「六本のアートの木」Vol.1

【名称】「木の木」

【デザイナー】川村真司 (PARTY NY)

【素材】キンメツゲ(モチノキ科/モチノキ属)/ 生垣やトピアリーなどで使用される樹木。暑さ寒さや病害虫に強く、常緑。白く小さな花を咲かせる。

【場所】東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン内

【植樹日】2018年7月30日

※現在芝生養生中のため柵が設けられていますが、芝生が根付いたら取り外します。それまでは柵の外から「木の木」をお楽しみください。

RELATED ARTICLE関連記事