PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15

「六本木、旅する美術教室」第9回 作家/漫画家 小林エリカの未来の鑑賞法【前編】

update_2022.02.22

photo_masashi takahashi / text_koh degawa

六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに、その人ならではの美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。

第9回目の先生は、作家、漫画家の小林エリカさん。21_21 DESIGN SIGHTで開催中の『2121年 Futures In-Sight』展のディレクターを務める松島倫明さんが案内役となり、展覧会が提示する「問い」と、各々の立場から導き出した「インサイト(視座・洞察)」を巡りながら、未来との向き合い方、引き受け方=鑑賞法を考えます。

六本木、旅する美術教室 第9回

「未来の鑑賞法」

- #1

- 私たちが歩んできた歴史から想像する

- #2

- たくさんの問いの中で遭難する

- #3

- 想像できなさを大事にする

- #4

- 未来の常識から現在を眺めてみる

- #5

- 過去にとっての未来を生きる

- #6

- 未来の一員になる

138億年の過去があり、現在があり、未来がある。

展覧会は、暗いトンネルのような空間に光の輪がランダムに連なるインスタレーションから始まります。「僕は何も話しかけないので、ここからゆっくりと歩いていってください」という松島さんの言葉に誘われ、小林さんが歩みを進めた先から「すごい!」という声が聞こえてきました。

「2121年 Futures In-Sight」展

展覧会が始まる2021年から、ちょうど100年後である2121年と同じ数字を持つ、21_21 DESIGN SIGHT。未来を思い描くだけでなく、現代を生きる私たちの所作やつくり出すものに内在する未来への視座を、デザイナーやアーティスト、思想家、エンジニア、研究者など、多様な参加者たちとともに可視化していく展覧会。2022年5月8日(日)まで、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2にて開催。

撮影:吉村昌也

松島倫明この作品は、宇宙の誕生から現在まで138億年の歴史を365日のスケールで体感できるというもの。ビッグバンが1月1日で、現在が12月31日。大きな出来事があったところに光の輪があるんです。

小林エリカ2121年という未来の展示だと思い込んでいたら、過去、しかも、宇宙が生まれた時がスタートになっている。とても象徴的だと思います。自分のペースで歩きながら体験できるから、わかりやすいですね。

松島哺乳類の誕生は12月26日。人類が誕生したのは12月31日だと言われると、なんだか圧倒されませんか?

小林私たちが歩んできた歴史は宇宙から見ればまだまだ本当に短くて、でもそれでも、今があって、未来があるということを改めて感じさせられます。一人ひとりが、違う未来をどう想像できるかを問いかけてくる体験ですね。

【未来の鑑賞法 #1】

私たちが歩んできた歴史から想像する

ひとつではない未来をみんなで考える。

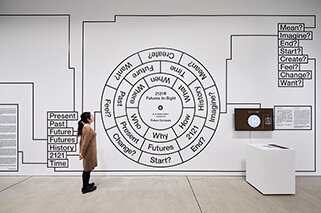

メイン会場へ進むと、文字がぎっしりと書かれた展示物の数々が。そして中央には大きな円盤のような作品《Future Compass》が目に入ってきます。何が書いてあるのでしょうか。

《Future Compass》

「未来」への羅針盤となる「問い」を導き出すツール。3層の円盤には5W1H、時間、動詞などの21のキーワードが記されており、それらを自由に組み合わせることで、オリジナルの「問い」を作成することができる。

松島この展覧会では、単に100年後(2121年)を予想しましょうということではなく、100年後の未来を考える視点をみんなで出し合いながら考えることが目的です。その時、どんな洞察=インサイトが得られるか。そこではじめに、展覧会に参加していただいた方々へ《Future Compass》のミニ版を封筒に入れてお送りして、「2121年という未来を考える時、どういう問いから考えますか?」と投げかけたんです。3個の単語で問いをつくるのですが、どう問いを立てるかということから、その人の未来の捉え方が見えてくる。今回の展示物は、この問いそのものが示されています。

小林いろいろな問いがありますね。それぞれの仕事や専門分野によって、異なるいろいろな問いの立て方をしているのが面白い。

松島そうなんです。ひとつの未来を示すのではなく、溢れるくらいの複数形の未来を見せることにこだわりました。この《Future Compass》、小林さんならどんな問いをつくりますか。

小林これは難しいですね。いつまでも考えてしまいそうです。このコンパスを回して強制的に止まったところの問いを考えるゲームがあったらきっと没頭しちゃいそう(笑)。会場内の問いを見て「どうしてこのチョイスにしたのかな」「自分だったらこれにするかも」と様々な考えが浮かんでくるのも楽しいですね。

松島問いを構成する3つの単語に、「not」のような否定形を入れる方もいれば、何も入れずに空白にする方もいる。展示会場の中にはたくさんの問いと、文字、ビジュアル、デザインで空間が満たされているので、ぜひ探索中に遭難するように立ち止まりつつ見てみてください。

小林「100年後の未来を考えましょう」と言われたら身構えてしまうけれど、これだけの問いが溢れていて、ひとつじゃない未来をみんなで考える姿勢を見せられると、勇気づけられますね。

ギャラリー2の会場風景

グラフィックデザイナー、岡崎智弘氏が選んだキーワードは「How」「Time」「Create?」。3つのキーワードから「人間の手作業は100年後にはどのように変化しているのでしょうか?」という問いを立てています。

【未来の鑑賞法 #2】

たくさんの問いの中で遭難する

時空を超える車で100年後の未来へ出発!

会場の中で目を引く大きな車の形をした作品が、PARTYによる《バック(キャスト)します》。

乗車すると、内側のフロントガラスとリアガラスの部分には映像が映し出されています。「10年後の未来を目指して出発します」というアナウンスとともに車が未来へと出発し、10年後の2032年に到着。しかし、「思考の渋滞」から抜け出せず、車は100年後の2121年へ一気に飛び、「バックキャストします」の声とともに、現在に戻ってくるまでのストーリーが展開されます。

ここで小林さんは、未来から逆算して現在を考える「バックキャスト」を通じて、現在→未来という「フォアキャスト」とは異なる時間の流れを体験します。車から降りてきたところで、松島さんが声をかけました。

《バック(キャスト)します》

クリエイティブ集団PARTYによる体験型映像作品。「人間の思考を旅する乗り物」としての車に乗り込み、未来から現在へのバックキャストを映像と音声で体験できる。キーワードは「How」「Present」「End?」。

松島ご乗車ありがとうございました。

小林面白かったです。乗車時間である4分が経って、実際に4分後の未来に到着したんだ、という実感がありました。

松島未来から戻ってきたというよりも、4分経っているということにリアリティを感じるんですね。それも面白い。

小林未来からまた戻ってくるのは面白かったですし、一瞬先の未来を体験できることってなかなかできないな、とも思います。でもやっぱり2121年って先すぎて想像がつかなくて......。途中、100年後の未来に到着した時、「あなたはどんな未来を想像しますか」という問いかけがありましたが、実は何も想像できなかった。どのように未来と現在の間を埋めていくか、考えたいと思いました。

松島映像も荒野のようなところでしたもんね。その想像のつかなさは、未来を考えるうえでとても大事だと思います。

【未来の鑑賞法 #3】

想像できなさを大事にする

未来では何が書かれた標識が立っている?

会場内には、具体的な未来を提示する作品も。お二人が足を止めたのは「仮想標識は都市の未来を変えうるのか?」という問いとともに展示された木原共氏の作品《フューチャーコライダー》。タブレットで実際に仮想標識を見ることができます。

《フューチャーコライダー》

インタラクションデザイナー、木原共氏による都市の未来を共同で思索する市民参加型プロジェクト。遠くない未来に存在するかもしれない標識や看板の3Dデータをワークショップにて作成し、拡張現実のウェブアプリを使って街に取り付けるツアーを実施。展覧会ではその模様を映像などで展示。キーワードは「Where」「Futures」「Start?」。

松島標識は変わらないものが表示されている、という了解事項や、標識そのものに書かれている常識が未来では変わるかもしれないですよね。このタブレットに表示されている質屋の看板に「NFT鑑定」の文字があるように。

標識を想像することで、例えば「この先プラスチック禁止区域」という標識の前で「やばい、全部捨てなきゃ」とポケットの中身を捨てている、という未来を想像することもできる。小林さんだったらどんな標識から未来を考えますか?

小林「いいことしか言わないゾーン」とか。そこに言ったら悪口は禁止。みんなすごくいい気持ちになれそうじゃないですか?

松島いいですね、それ。いい気持ちになりたい人が集まってきて、街おこしにも一役買いそうなアイデアです。

小林この標識が当たり前になっている未来から現在を見たら、どんな風に思うだろう、とも想像できますね。

松島「標識って、一度立てたら変えられなかったの?」なんて未来の人には言われるかもしれない。僕らが過去に向けるまなざしを、100年後の未来へ持ってきて現在に向けてみると、現在とは違った視点が与えられて、そこから別の未来が見えてくるかもしれません。

【未来の鑑賞法 #4】

未来の常識から現在を眺めてみる

最後はただ、未来を感じる。

「最後はこれをぜひ体験してください」と松島さんがカーテンを開けると、evala氏によるサウンドインスタレーションが。ここでは、直線的な時間の流れだけではなく、様々な方向へと進んでいく時間の流れを、立体的な音響と光で感じることができます。

ふたりは、床に座り、おわりもはじまりもないループのような時の流れに、しばらく身を任せていました。

《-a》

音楽家・サウンドアーティスト、evala氏によるサウンドインスタレーション。これまで世界中で収集した音を用いて、空間的に作曲し、静謐な音と光の幻想的な世界をつくり出す。キーワードは「Feel?」。

松島展覧会を通じてたくさんの数の問いを浴びて、過去、現在、未来という時間軸に対してもいろいろな捉え方がバーッと入ってきたと思うのですが、最後にそういったものを感覚で捉えてもらうゾーンになっています。僕はここに一日中いるのが夢なんです。

小林長くいようと思えばずっといられる空間ですね。展覧会では、未来を想定してから今に思考を戻して未来を考えるバックキャスト、現在から未来を積み上げていくフォアキャストなど、現在、過去、未来の捉え方をたくさん提示してもらって。自分が持っていた時間の捉え方が揺さぶられ、もっと複数で重層的に時間や未来を捉えられる、という発見もありました。サウンドインスタレーションに囲まれながら、今日見た展示のことをいろいろと考えて、ものすごくリラックスできる時間でした。

information

「2121年 Futures In-Sight」展

会場:21_21 DESIGN SIGHT

2021年12月21日(火)~2022年5月8日(日)

開館時間:11:00~18:00(最終入館:17:30)※最新情報は展覧会サイトをご確認ください。

火曜日(5月3日は開館)

観覧料:一般 1,200円、大学生 800円、高校生 500円、中学生以下無料

展覧会サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):

>http://www.2121designsight.jp/program/2121/

RELATED ARTICLE関連記事