「六本木未来大学」第27回 佐藤可士和さん講義レポート【後編】

第27回 講義レポート 後編

「佐藤可士和さん、

可士和さんのクリエイティブディレクションって何ですか?」

Special collaboration with 佐藤可士和展@国立新美術館

六本木未来大学 第27回

佐藤可士和さんの「クリエイティブディレクションのルール」

- #1

- 何をメディアと捉えるかを意識する

- #2

- コミュニケーションを一変させる概念を模索する

- #3

- バックアップがなくても完全に再現できるほど詰める

- #4

- 商品そのものをメディアにして見せ方を考える

- #5

- クリエイティブを生み出すシステムを構築する

- #6

- サイズ感や距離感を掴む身体感覚を大事にする

- #7

- 概念を通して、考え方や見方を変える

コンビニ飽和論を打破したプライベートブランド。

佐藤さんは2000年代半ばから、企業、教育機関、文化施設など幅広い領域で、ブランディングのプロジェクトを手がけてきました。「ICONIC BRANDING PROJECTS」のセクションでは、目に触れるあらゆるものをメディアと捉え、アイコン化していく独自の方法論を紹介しています。その中で象徴的なのが、「セブン-イレブン」のリブランディングプロジェクト。プライベートブランド(PB)のアイテムが壁一面を覆い尽くし、反対側の壁には、細かい指示が書き込まれたパッケージのデザインマニュアルが展示されています。

宮島可士和さんが、セブン-イレブンのPB「セブンプレミアム」のリブランディングを手がけることが発表されたのは2011年ですが、ここに至る状況を教えてください。

佐藤セブン-イレブンの当時の鈴木会長(現・名誉顧問)にお話をいただいたのですが、セブンプレミアムのパッケージデザインを依頼されたわけではなく、「セブン-イレブンをもっとよくしてほしい」というような難しいお題でした。当時のコンビニの店舗数は今よりずっと少なかったのですが、世間ではコンビニ飽和論が台頭していました。だけど鈴木会長は、もっと社会のニーズに合った商品を出していけば、飽和どころではなく最低でも2倍くらいになるとおっしゃっていて、そうなるように考えてほしいとのことでした。セブンプレミアムは展開して3年目くらいで、たとえばナショナルブランド(NB)が110円で水を売っていたら、PBは100円にするというようなまだ価格勝負の第一段階でした。

宮島買う側もPBであることを意識せず、ちょっと安いから買う感じがありましたね。

佐藤ブランディングにはいろんなやり方がありますが、セブン-イレブンをもっとよくする視点で考えると、店が埋まるほど並んだ商品そのものを主役にするのがいいと思いました。それで商品をブランディングのメディアとして捉え、セブンプレミアムを完全リニューアルすることにしたんです。

宮島商品をメディアにする時に、店でどう売られているかに着目されたわけですね。

佐藤だから一個ずつではなく、お菓子や冷凍食品など、カテゴリーという「面」で考えているんです。

宮島PBだからこそ面が確保されて、並んでいるという状況がある。

佐藤そこがプライベートブランドの本質なんですよね。セブン-イレブンの棚に置かれるNBは、熾烈な競争の中で一個だけで目立たなければならないので、パッケージが広告化してしまいます。一方、PBだとある程度の面が確保できるので、戦い方が全然違ってくる。だから、NBではあり得ないパッケージデザインができるわけです。

【クリエイティブディレクションのルール#4】

商品そのものをメディアにして見せ方を考える

美術館に"あたりめ"を展示。これってデュシャン!?

その「あり得ないパッケージデザイン」というのが、たとえば黒いボックスティッシュ。NBのボックスティッシュは、側面などにブランド名が大きく入っているのが一般的。しかしこちらは、使いはじめに取り外す上蓋部分だけにロゴや商品名が記載されているので、上蓋を取ってしまうと黒一色のシンプルなデザインに。

佐藤このティッシュは、PBの強みを最大限に生かしたデザインです。通常のNB商品はパッケージが広告化していて自宅の環境で見るとうるさいので、ティッシュケースを被せて使ったりしますが、これはテュッシュケースいらずというコンセプトなんです。

膨大なアイテム数のPBをアイコン化していく作業上、重要になってくるのがデザインシステムの構築だと佐藤さんは続けます。

佐藤商品名やロゴの大きさ、位置、フォント、写真の撮り方などを細かく決めてシステム化し、複数の協力会社の方々と共有して、デザインしてもらったものをチェックする。そのデザインシステム自体が僕の作品となっています。

宮島そのシステム自体が可士和さんのクリエイティブディレクションですね。

システム化して生まれた商品群は食品や雑貨などカテゴリーを無視して、ランダムに展示しても統一感が際立ってくるのがポイントです。

佐藤国立の美術館に"あたりめ"がそのまま展示されるのも、まさにデュシャンのような感じだと思っています(笑)。

宮島展覧会をご覧になって、「自分の日常生活自体が佐藤可士和展だった」というような感想を書いてくださる方が結構いるのですが、それくらい日常生活に可士和さんのクリエイティブディレクションが潜んでいます。その状況を展覧会でビジュアライズできたことは、とても意義深いと思っています。

【クリエイティブディレクションのルール#5】

クリエイティブを生み出すシステムを構築する

空中の視点をコミュニケーションにどう取り入れるか。

次に足をとめたのは、「SPATIAL BRANDING」(空間のブランディング)のセクション。佐藤さんが空間をブランディングする際にこだわっているのは、可能な限り1/1スケールでシミュレーションすること。

宮島建築家の方をSAMURAIのスタッフに迎えられた2016年くらいから、空間や建築のブランディングも数多く手掛けられるようになりましたよね。

佐藤プレゼン前から原寸の部分模型などをつくって、本当に面白いか、提示したいメッセージを感じられるかを検証します。アイデアやコンセプトも大事ですが、ファイナライズしていく時の大きさや距離のような身体感覚をとても大事にしています。この展覧会もほぼすべて、原寸大で検証しました。

そして佐藤さんが現在注目しているのは、空中からの視点。2000年4月にオープンした青森県八戸市の多目的エリア「FLAT HACHINOHE」(フラット八戸)は、ナスカの地上絵のように空中から見るとわかる巨大ロゴが、施設のアイコンになっています。

佐藤2000年代になってGoogleマップの普及やGPS、ドローンの急激な発達などで、我々は俯瞰からの新しい視点を手に入れました。そのうち車が空を飛んだり、ロケットに乗って宇宙に行ったりするような時代がくると、空中がメディアとして絶対に大きくなると思っていて。そういった視点をコミュニケーションにどう取り入れるか、先駆けて実験をしているのです。日清食品関西工場の入り口の屋根が、上空から見るとカップヌードルの蓋のデザインになっているのも、同じような試みです。

宮島視点を転換したり、常識を疑ってみたりするのは、可士和さんのクリエイティブディレクションのスタイルと言えますね。

佐藤FLAT HACHINOHEのロゴは、石の色の違いでできています。まずグラフィックでロゴをデザインして建築資材に変換して、それをまたグラフィックに戻してグリッドに乗るように最終的に調整するという作業。やっぱりこれも視点の転換ですね。

【クリエイティブディレクションのルール#6】

サイズ感や距離感を掴む身体感覚を大事にする

人間にコントロールできない自然の力。人間の頭の中だけに存在する直線。

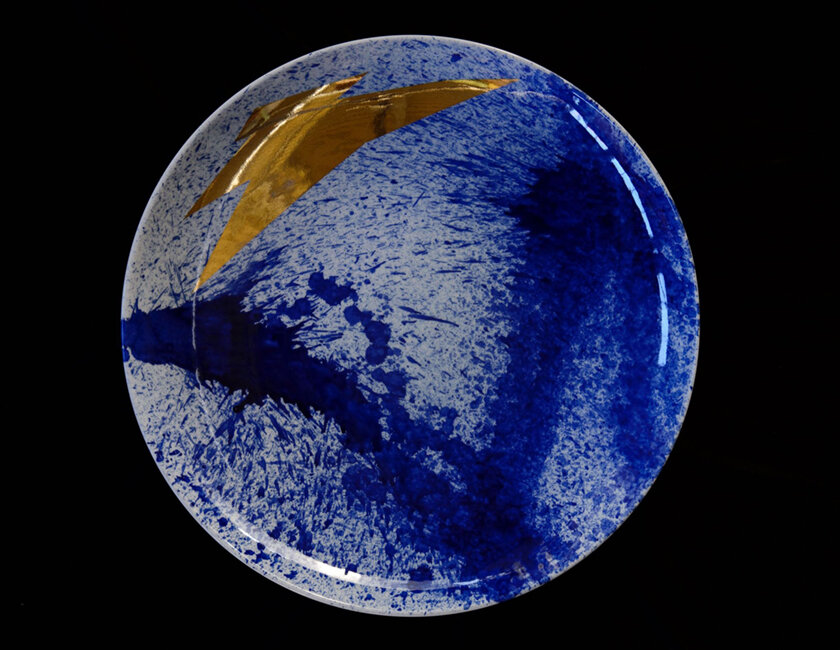

講義の最後のセクション、「LINES / FLOW」では、「LINES」と「FLOW」という最新のアートワークシリーズを対比的に展示しています。

佐藤「FLOW」は「ARITA 400project」という有田焼400周年を世界に発信するプロジェクトに、ゲストアーティストとして招聘された際に制作した作品がベースになっています。紙に一切触れることなく、筆を振り下ろす一瞬の動作から生まれる、動力と重力だけで描かれた筆跡のないドローイングです。人間にはコントロールできない、自然界のエネルギーやパワーを可視化する試みです。

宮島有田焼は、伝統的には緻密に計算された絵付けが特徴ですよね。その伝統を刷新するとなった時に可士和さんが選んだのは、あえて偶然性を取り入れることでした。

佐藤絵付けをしない、絵付けですね。

磁器や紙など、いわゆるキャンバスとなるものに筆を一切触れず、重力と動力だけで描かれる筆跡のないドローイングは、人間にはコントロールできない自然界のエネルギーやパワーを可視化する試みとなっています。一方「LINES」は、赤・青・白の直線のみで構成。佐藤さんは、子どもの頃から直線に美しさを感じていたそうです。

佐藤自然界に完全な直線は存在しませんが、人間のイメージの世界には存在します。つまり直線は、人間だけが持つ概念の象徴と言えます。概念としての直線を美しく感じるのは、概念は決して劣化しないから。クリエイティブの醍醐味とは、最終的にはいろんなものをつくるのですが、その「物自体」ではなくて、概念そのものによって考え方や見方が変わっていくことだと思います。

宮島美術全体の長い歴史を見ていくと、「新しさ」には大きくは2つあって、ひとつは既存の枠組みに収まるような新しさ、もうひとつは枠組み自体を壊していくような新しさがあります。19世紀まで、絵画や彫刻のように、アーティストはつくることでアーティストだったわけですが、マルセル・デュシャンは、大量にどこでもある工業製品、既製品の中の一点を適当に選んで、それをアートとして展示することで、アートという概念を操作して、アートの枠組み自体を一転させてしまった。それと同じように、可士和さんは視点や考え方を変えるだけで対象から新たな価値を引き出したり、弱みだと思われていたものを強みに転じたりと、いわばデザインしないことで、デザインしているように感じます。ここに、可士和さんならではのクリエイティブディレクションの秘密があるのではないでしょうか。

【クリエイティブディレクションのルール#7】

概念を通して、考え方や見方を変える

見えない概念を伝えるためにものをつくる。

授業終了後、聴講者からオンラインで寄せられた質問に答える時間が設けられました。「ロゴをデザインする時の考え方は、"付け加える"と"削ぎ落とす"でいうと、どちらが近いでしょう」という質問に対しては、次のような回答が。

佐藤付け加える、ではないですね。削ぎ落とすのですが、どちらかというと集約していく、という方が近いかな。そのブランドの本質は何なのか、自分の中で把握できてからでないと形にしない。ビジュアライズする前の作業がとても大事で、方針が決まっていないのに形をつくり出そうとすると、僕も迷ってしまいます。考え方やコンセプトみたいなものを削ぎ落としていく感じですね。

マルセル・デュシャンの話が何度か出ましたが、「尊敬、あるいは参考にしているデザイナーやクリエイティブディレクター、アーティストは?」という質問には、別の名前が挙がりました。

佐藤千利休は侘び茶という概念をつくったクリエイティブディレクターだと思うのです。当時の茶会のような絢爛豪華が良しとされていた頃に、素朴な美しさがあることを説き、侘び寂びという非常に高度な概念をつくってしまった。他にも、ミケランジェロやダ・ヴィンチもクリエイティブディレクター的だなと思っています。

「佐藤さんにとって、究極の美しさとはどんなものでしょう」という核心に迫る質問も。

佐藤やっぱり概念は究極に美しいと思っています。概念は考え方だから、物質化されていないし、劣化もしない。今回のような展覧会をやるとなると、何かしら物質化したり、メディアを通してものをつくらなくてはいけません。だけど本当は、見えない概念みたいなことをみなさんに伝えるために、ものをつくっている感じなんですよね。

ご本人の解説とともに巡った特別講義は、冒頭の「今日の授業も含めて佐藤可士和展」という言葉の意味を実感できる内容でした。佐藤可士和さんのクリエイティブディレクションは、領域の広さが目に見えやすいぶん特筆されがちですが、通常は語られない深度の部分を垣間見ることができたのは、貴重な体験と言えるでしょう。そしてその核にある"概念"を意識すると、思いがけない視点が生まれるのかもしれません。

RELATED ARTICLE関連記事