「六本木未来大学」第27回 佐藤可士和さん講義レポート【前編】

第27回 講義レポート 前編

「佐藤可士和さん、

可士和さんのクリエイティブディレクションって何ですか?」

Special collaboration with 佐藤可士和展@国立新美術館

六本木未来大学 第27回

佐藤可士和さんの「クリエイティブディレクションのルール」

- #1

- 何をメディアと捉えるかを意識する

- #2

- コミュニケーションを一変させる概念を模索する

- #3

- バックアップがなくても完全に再現できるほど詰める

- #4

- 商品そのものをメディアにして見せ方を考える

- #5

- クリエイティブを生み出すシステムを構築する

- #6

- サイズ感や距離感を掴む身体感覚を大事にする

- #7

- 概念を通して、考え方や見方を変える

本人のキュレーション&ディレクションによる「佐藤可士和展」。

特別講義の会場となったのは、国立新美術館で開催中の、日本を代表するクリエイティブディレクター、佐藤可士和さんの過去最大規模の個展『佐藤可士和展』。ご本人に作品解説をしていただくだけでも贅沢な内容と言えますが、展覧会を企画した国立新美術館主任研究員の宮島綾子さんとともに、「佐藤可士和さんのクリエイティブディレクション」について深堀り。その様子がオンライン配信されました。

佐藤宮島さんとは国立新美術館のロゴマークを決める時からご一緒しておりますが、まずは佐藤可士和展を企画した趣旨をお話いただけますか。

宮島国立新美術館は様々な芸術活動、表現活動を紹介することによって、社会に新しい視点を提示することを、開館以来ミッションとしてきました。オリンピックイヤーの2020年は、日本の文化を広く紹介しようということで、ファッション、マンガ・アニメ、古美術と現代美術といったラインナップを組んできました。そして日本のデザインを紹介するには、デザインの視点や力を非常に幅広い領域に生かしてブランディング、クリエイティブディレクションを行い、独創的な活動をしてきた可士和さんの展覧会がふさわしいと考え、お願いにあがったのが2017年の4月でした。

佐藤お話をいただいた時は、すごく嬉しくて。それこそ国立新美術館のシンボルマークをデザインした時、いつかここで個展ができたらと思っていたので夢が叶いました。

宮島今回の展覧会が特別なところは、可士和さんご自身が出品物の選択や構成だけではなく、空間全体をディレクションなさっている点。可士和さんがすべてをディレクションすることが、クリエイティブディレクターの展覧会として非常に重要で、可士和さんにしかできない空間構成になっています。

佐藤今日の授業も展覧会期間中の関連の活動も含めて佐藤可士和展だと考えていて、展覧会を一緒に見ていくことで、クリエイティブディレクションとは何かということをお伝えできればと思っています。

街をひとつの空間として捉えたインスタレーション。

最初のセクションは「ADVERTISING AND BEYOND」。奥行きのある展示室には、SMAP、ロフト、パルコ、ステップワゴンなど、街をジャックした広告の数々が。ある種の懐かしさを覚えつつ、当時感じた強烈なインパクトが蘇ってきます。

佐藤このセクションは「広告のその先へ」というテーマですけれど、ここにある多くのものは街を舞台にしたキャンペーンだったので、ストリートのような空間にしました。3色のSMAPのポスターを制作したのは2000年で、独立して最初の仕事がこのプロジェクトでした。宮島さんは覚えていらっしゃいますか?

宮島よく覚えています。SMAPに興味がなかったにもかかわらず(笑)、ものすごくびっくりした広告です。

佐藤90年代の約10年間、広告代理店で働きましたが、最初の5年くらいはマスメディアを組み合わせて広告キャンペーンを組むことに、まったく疑問がなかったんです。ところが96年、97年くらいから、いまひとつ効かなくなってきたというか、テレビCMなどに対するアテンションが下がってきた印象がありました。後々考えると、携帯電話が爆発的に普及してきたのがちょうどその頃。若い人の行動が変わってきて、街が(広告の)大事な舞台になるのではと考えました。

宮島SMAPを3色だけでアイコニックに表現して、渋谷の街をジャックしたのは?

佐藤街を使ったインスタレーションのような考え方で、街を一個の空間として捉えたんです。

宮島2000年3月に出版された『広告批評』を持ってきたのですが、アートディレクターの服部一成さんとの対談で可士和さんがこう述べています。「建築も環境も、パッケージやロゴのデザインと同一の、ひとつのメディアだと思っている」。SMAPのプロジェクトよりも前の発言ですが、すでに空間的なところまでメディアの拡張を考えていらっしゃったことがわかりますし、これによって今までの広告戦略の常識を覆してしまった。

佐藤メディアはアートでいうとキャンバスになるわけですけど、そのキャンバスの外側をどうするか、ということはすごく考えてますね。

【クリエイティブディレクションのルール#1】

何をメディアと捉えるかを意識する

デザインをしないでデザインする。

大学でグラフィックデザインを学んだ佐藤さんの卒業制作は、グラフィックデザインの領域を超えたインスタレーション作品。SMAPのプロジェクトの前どころか、もしかしたら学生時代からすでに、メディアの拡張という意識があったのかもしれません。

佐藤僕の中で空間というのは、かなり重要なキーワード。空間がメディアであり、その空間を規定していくことでコミュニケーションの方法も変わる。コンテンツをつくる前に空間を規定するだけでも、何かしらコミュニケーションができるのではないかと考えています。

宮島SMAPの場合も、そもそもCDの発売キャンペーンだったわけですけど、CDというプロダクトからグラフィック広告、キャンペーングッズ、そして街の各所に飛び出していくようなビルボードやラッピングバスまで、やはり街を俯瞰して、空間的に捉えてこそのお仕事だったと思います。

さらにSMAPのメンバーの写真をまったく使わず、色で表現した理由についてはこう語ります。

佐藤広告代理店時代、ステップワゴンの広告制作をしていたくらいから、たとえば街に赤い色があるだけで目立つのにな、と漠然と思っていました。色というアイデアだけではなかなかコンセプト化できなかったのですが、色によるコミュニケーションは強いのではないかと、96年、97年くらいから考えていたんです。それがSMAPで結実できたのです。

宮島色を選ぶくらいで、あとはほとんどデザインをしないでデザインできている。それが突拍子もないかもしれないですけど、20世紀美術のマルセル・デュシャンが、何もつくらないことによってアートをつくったことに通じているように思います。絵画や彫刻をつくることが、アーティストと普通の人々を分けることだったのに、既製品を選ぶという考え方と行為だけでアートにする。レディメイドは美術の概念を一転させたわけですけど、可士和さんがデュシャンの影響を受けたと聞いて、共通性を感じました。

佐藤デュシャンは僕にとって大きな衝撃で、高校2年生の時に知りました。自分はこれから美大を受験して絵を勉強しようとしているのに、こんなにも前に絵を描くことをやめた人がいて、しかも概念が作品だというのに本当にびっくりして。ある意味そこが僕の出発点で、新しい概念をつくれないかと、いまだにずっと模索しています。それが、こういったアイコニックな表現や、次の展示室のロゴへと繋がっていくんですけど。

【クリエイティブディレクションのルール#2】

コミュニケーションを一変させる概念を模索する

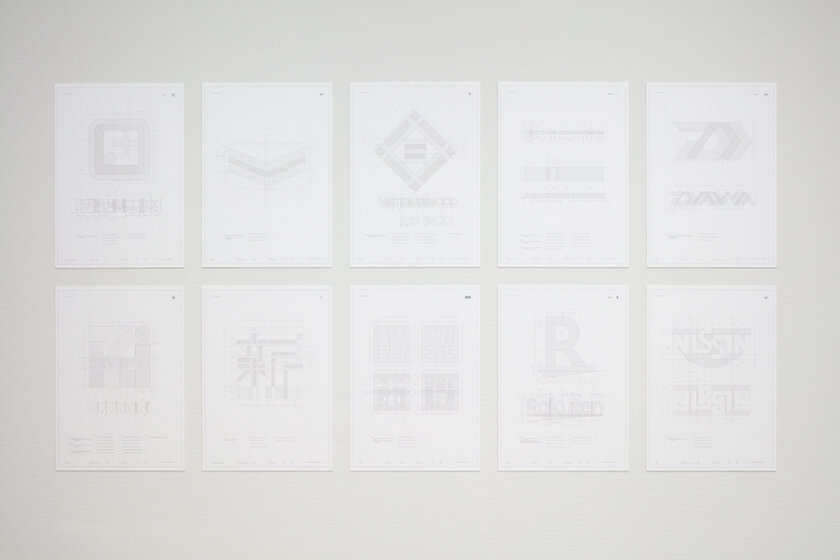

どんなスケールでも生きるロゴにするために。

展示エリア「THE LOGO」は広々とした空間に、日々当たり前に目にしているような企業のロゴが超巨大化されて並ぶ、圧巻のセクションです。

宮島可士和さんのつくったロゴに触れずに一日を過ごすのは無理だというのが、ここに来るとわかります。本展の中心になる空間として「THE LOGO」を構想されたと思うのですが、ロゴを大きくしてインスタレーションにすることは、どんなふうに考えられたのでしょう。

佐藤ロゴはブランディングにおいて、最も基本的かつ重要なエレメントだと思っています。特に僕が関わらせていただいている多くはマスブランド。日常に溶け込んでいるので、みんないつも見ているけれど、たぶんロゴの存在すら意識していないと思うんです。なので、展覧会で成果物をただ展示したところで、「これ、さっき表で見たんですけど」ってことになってしまう。どう見せるべきか悩みましたが、わかりやすく巨大化するのがエンターテインメントとしても面白いと思いました。このスケール感で見ることはほぼないだろうし、看板を持ってきたような感じもするけれども、ただの看板ではないように作品として仕上げようと考えました。

たとえば「今治タオル」のロゴは、実はタオル生地でできているなど、それぞれのブランドの特徴を示すような素材でつくられています。

佐藤美術館に展示する意味を考え、身体感覚で鑑賞してもらうことが空間の面白さだと思いました。だからサイズがとても重要だったんです。展覧会を開催することが決まってから、ここより広いアトリエを借りて、同じ高さの5mの壁をつくってロゴのサイズを実寸で検証していました。

宮島そもそもロゴは、アプリアイコンくらいの小さなサイズで使われることもありますが、これだけ大きくもできる。どれだけ大きくしても小さくしても、ビジュアルアイデンティティとして生きています。

佐藤ロゴの耐久性をいかに保つかにはこだわっていて、今回はロゴの設計図も展示しています。

宮島観客の方が設計図の精度を見た時の、展示室の大きなロゴとのギャップの感じ方が面白いですよね。

佐藤最初は感覚でつくっていきますが、ある時点から全部数値に置き換えて、最後は数字がきれいな方に決めたりしています。自分の感覚も信じているんですけど、何かもっと数学的な調和があるような気もして、きれいな比率になるように心を砕く。こういう作業が、巨大化したり、極小化したりした時に非常に重要なんじゃないかと思うんですよね。あと設計図を細かくつくる理由はもうひとつあって、自分でこれくらい詰めると完全に頭の中に入るんです。

宮島可士和さん自身が、それを再現できるということですね。

佐藤だからどこかで、バックアップいらずにしたいんでしょうね。何も依存しなくても再現できるようにしたいのだと思います。

【クリエイティブディレクションのルール#3】

バックアップがなくても完全に再現できるほど詰める

RELATED ARTICLE関連記事