「六本木未来大学」第26回 金井政明さん講義レポート【前編】

第26回 講義レポート 前編

「金井政明さん、デザイン経営する価値って何ですか?」

~鳥のように見渡して、見えない楽園をみて、大きな要素をチョイチョイとくっつける。すると?~

六本木未来大学 第26回

金井政明さんの「クリエイティブディレクションのルール」

- #1

- 雑談こそ戦略会議

- #2

- 不条理に対する違和感や憤り、喜ぶ姿の想像がエネルギーになる

- #3

- 思想と理念に共感して、仕事の意義を見出す

- #4

- 足し算ではなく引き算で魅力を創出する

- #5

- 企業活動の総体としてデザインを機能させる

- #6

- 大戦略を立てて価値観を共有する

- #7

- 多角的に広げる時こそ、思想に立ち返る

- #8

- さまざまな関係者と、面白がって仕事をする

みんなで「水平線の向こうの楽園」を探る。

第26回目となる六本木未来大学は、初の試みとしてオンライン配信で行われました。デザイン経営という言葉をよく聞くようになりましたが、そもそもデザイン経営とはどんなことを意味するのか、イメージがつかみにくいところもあると思います。「デザイン経営する価値って何ですか?」という本日のテーマに付けられた講義タイトルも、「鳥のように見渡して、見えない楽園をみて、大きな要素をチョイチョイとくっつける。すると?」と謎解きのような雰囲気もあり......。一体どんなお話が始まるのでしょう。

「アイデアとデザインはとても近いというか、関係があると思っていて、『思いがあればアイデアは降ってくる』という言葉をよく使います。たとえばどんな生活が望ましいのか、どんな商品や店舗をつくったら喜んでもらえるのか、あるいはこの街はどんなふうに変えたら楽しくなるのか、そんなことをいつも考え続けていることがまずは大事なんだろうなと」

タイトルの気になる「楽園」についても、早速言及が。鳥のように高いところへと視点を移すことが大切なようです。

「水平線の向こうに見えない楽園を見るということが、得意な人もいれば、足元の現実を見てしまい、なかなか楽園を見られない人もいるでしょう。しかし見えないとしても、高い理想や望ましい方向に向かってやはり考え続けることがとても重要です」

見えない楽園を見るために、良品計画が社内で日常的に行っているのが「雑談会議」です。

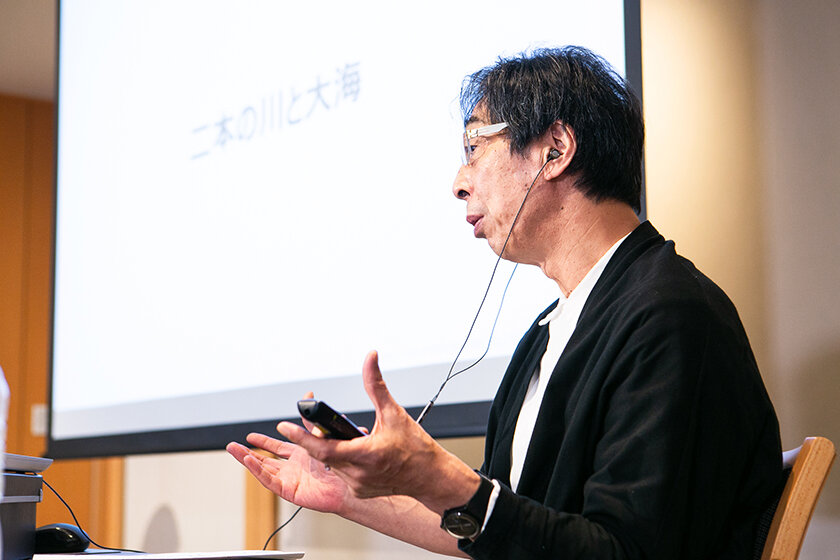

「雑談会議こそ戦略会議だと言っていて、さまざまなセクションを交えて、ひとりのアイデアからみんなで雑談を行っています。仮に『そのアイデア、いいよね』『ぜひやりたいよね』と、みんなの同意があったとしても、進めていくといろいろな問題や壁が発生します。それらを"2本の川と大海"と呼んでいて、1本目は比較的小さな川なのですが、そこを渡る時点でプロジェクトを進めるメンバーと楽園を共有しておくことが非常に重要です。というのも次に待ち構えているのはもっと大きな川で、原価計算をするとこうだとか、品質保証から見るとこんなリスクがあるとか、販売からみるとこの要素がないとダメだとか、さまざまな障害を乗り越えていかなければいけないからです」

【クリエイティブディレクションのルール#1】

雑談こそ戦略会議

ネガティブな3大用語に負けないために。

小売業にもともとある「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」「またお越しください」という3大用語。しかしいわゆる"失われた30年"の間に、こんな3大用語が定着してしまったようです。「それは難しいな」「このリスクは誰が取るの?」「それって本当に儲かるの?」

「こういうネガティブな言葉が出ないよう、楽園を楽園らしくプレゼンテーションする能力もある意味大事だし、みんなを巻き込んでいく能力も大事。そうでないと2本目の大きな川をなかなか越えられず、途中で諦めざるを得なくなってしまいます。しかし社内で楽園のイメージを共有して、2本目の川を乗り越えたら、開けた大海を目にするんですね。楽園は水平線の向こうにあるので、とても遠いです。社内の話だけでは済まないし、社外の関係する方たちやお客様にも理解をしてもらわないといけない。次は海を渡る仕事が待っているので、どんな船をつくるのか、あるいは船ではなく飛行機で行くのかしっかり考えていく必要があります」

簡単には辿り着けない、長い道のりを進んでいくエネルギーはどこから湧いてくるのでしょう。

「成功したら売り上げが大きくなるとか、儲かるというような次元の話ではありません。ニュースや新聞を見ていると、わななくような不条理なことがあちこちで起きています。あるいはなんでこうなるのかという違和感が、僕たちが暮らしている社会にはとても多い。その部分への憤りをいつも強く感じていること。そして楽園が完成した時に、多くの人が喜んでいる姿を想像する力が、エネルギーになると思うのです」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

不条理に対する違和感や憤り、喜ぶ姿の想像がエネルギーになる

人は必ず死に、会社は潰れるようにできている。ただし......。

経営とは何か。経済学者ピーター・ドラッカーは企業の目的を「顧客の創造」と定義しましたが、良品計画は「感じ良いくらしと社会の創造という責任」と認識しています。

「我々の会社はテクノロジーや大きな工場、大きな資産を持っているわけではなく、無印良品という思想と人しかいません。ですから資本主義ではなく、人本主義という経営を目指しています。さらに個の店舗が地域にしっかり巻き込まれて経営していく、チェーンオペレーションの逆を行くような個店経営であり、これが世界に広がっているグローバルな集団になりたいと考えています。現場を主役に据えて大切にし、全員で"良心とクリエイティブ"を実践する会社をつくっていきたい。そういったことを共有するために、役員が世界中を行脚して現場の社員、パートナーにこんな話をします。当たり前のことですが、人は必ず死に、会社はそもそも潰れるようにできている。ただし会社は人間と違って、持続する可能性もある。もうひとつは、人生100年時代といわれる今、長い暇つぶしには仕事が一番いい。どうせ暇つぶしの仕事をするのであれば、誰かの役に立つことを面白がってやったほうがいい。これが共通の基本認識であり、思想と理念に共感すれば、仕事は単なる生活のためだけではないことに気づけるのです」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

思想と理念に共感して、仕事の意義を見出す

消費社会へのアンチテーゼとして生まれた無印良品。

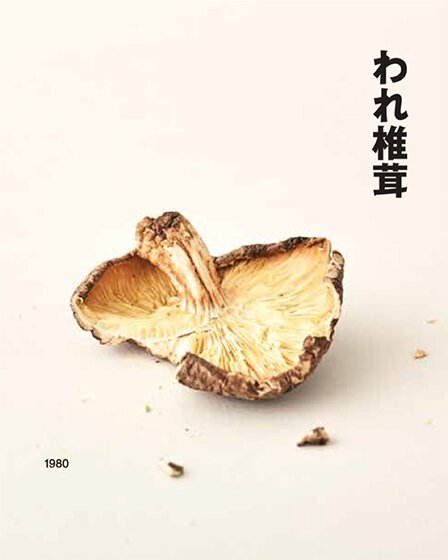

無印良品が誕生したのは1980年で、今年でちょうど40周年。立ち上げたのは当時のセゾングループ代表であり、オーナーでもあった堤清二さん。経営者でありながら、辻井喬というペンネームで小説や詩を書いたり、映画事業を展開したり、美術館まで設立した文化人として知られ、金井さんいわく「一般的な流通業の社長とはまったく異なるタイプの経営者」だったそう。ゆえに堤さんの周辺には名だたるクリエイターが集まり、西武百貨店の広告クリエイティブは一斉を風靡。「セゾン文化」という言葉も生まれました。そして無印良品の誕生に欠かせないもうひとりの人物が、昭和期の日本を代表するグラフィックデザイナー、田中一光さんです。

「堤清二さんや田中一光さんらを中心とした多くのクリエイターも、やはり夢を語り合いました。そんな中、堤さんが消費社会へのアンチテーゼを掲げました。人間はそもそも人の目を気にする生き物であり、そういう性質を持った人間社会に消費社会が入り込んでくると、他人と比較してしまうわけです。それ以前は、みんながローカルでは平等だと思える世界に生きていたのに、消費社会によって格差が見えやすくなってしまうんですね。しかも売る方はどんどん煽る。堤さんは、消費社会が人間を個人主義に変えてしまうと悩み、周りのクリエイターたちがそれを聞いて、『そういうことに惑わされない、自立した生活者も多くはないけどいらっしゃるので、その方たちが選び取るであろう商品を開発しませんか。そしてその商品には、ブランド名もデザイナー名も冠さない』と提案しました。無印良品はそういった雑談から発想されたのです」

象徴的な商品が、立ち上げ当初に話題になった「われ椎茸」。かさの部分が割れたり欠けたりしているものや、形が不揃いな干し椎茸は「見た目が悪い」という理由でそれまでは商品になっていませんでした。しかし消費者としては、だしをとったり、細かく切って使うのであれば、まったく問題ない。売るために付加された装飾や見栄えを排除して、その分いいものを安く提供する。宣伝をほとんどしなかったにもかかわらず、青山にオープンした直営店1号店は大きな話題を呼びました。

「一般的なものづくりは足していく作業が多い中、省き、簡素化することで魅力を創出するのは、我々の特徴のひとつといえます」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

足し算ではなく引き算で魅力を創出する

アドバイザリーボードを置く意味。

無印良品の思想を維持していくために、創業時から変わらずあるのがアドバイザリーボードという組織。田中一光さん、小池一子さん、杉本貴志さんなどがファウンダーで、現在は原研哉さん、深澤直人さん、須藤玲子さんが後継者として加わっています。

「経営に対してアドバイザリーボードは、無印良品の思想を曲げずに維持するためにも、とても有効な手段になっています。アドバイザリーボードのメンバーとの雑談を通して、商品や店舗などの空間デザイン、情報やメッセージの発信の仕方を考える。ひとつの思想が一気通貫されることで、独自の市場をつくってきました。デザインを付加価値としてではなく、生活価値そのものをつくる活動として認識しながら、経営を含めた私たちの企業活動の総体としてデザインが機能している。こういった会社は、世界を見渡してもほとんどないのではないでしょうか」

【クリエイティブディレクションのルール#5】

企業活動の総体としてデザインを機能させる

RELATED ARTICLE関連記事