「六本木未来大学」第24回栗野宏文さん講義レポート【前編】

第24回 講義レポート 前編「栗野宏文さん、時代をとらえるヒントって何ですか?」

六本木未来大学 第24回

栗野宏文の「クリエイティブディレクションのルール」

- #1

- 直観を大切に。同時にその理由となる裏づけをできるだけ多く取る

- #2

- 変えてはいけないものを変えないために、変えるべきものを変え続ける

- #3

- マーケットに参入するのではなく、マーケット自体を創出する

- #4

- 間違いを避けるとより大きな間違いを生む。小さな間違いを避けずに学ぶ

- #5

- ややこしい、難しいと感じることが新しい活路を開くこともある

- #6

- 時代は真っ当なことを求めていると認識する

- #7

- "個の時代"をしっかりととらえる

- #8

- 西欧的価値を脱却した先にある新しい才能、クリエイションの強さに目を向ける

- #9

- クリエイションは生活者の問題解決のためにある

現状の環境や価値に左右される、直観をもとに動く。

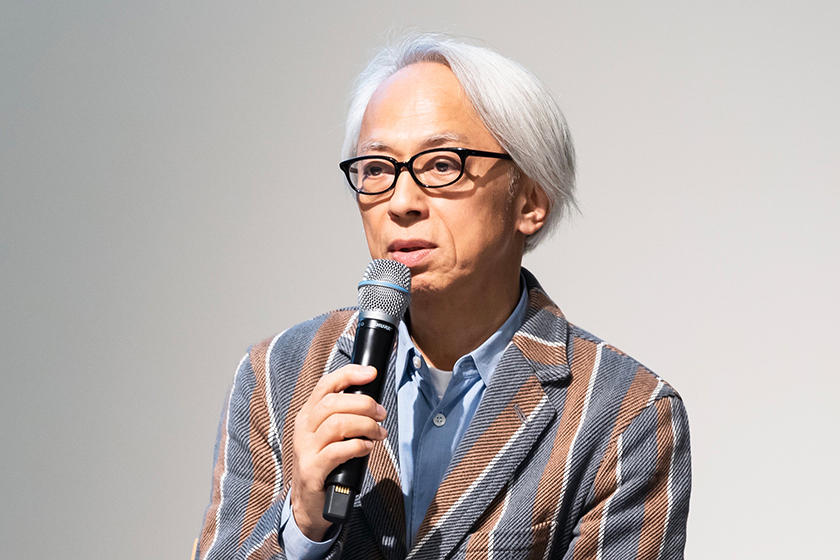

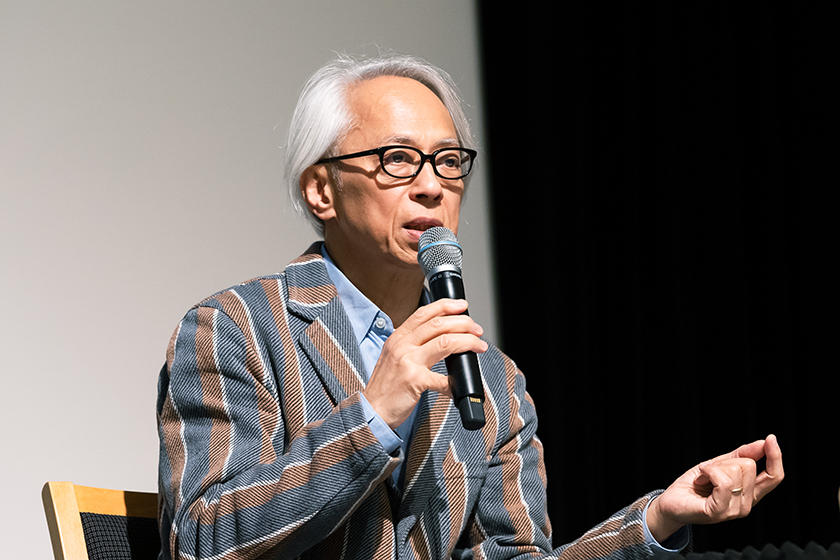

ビッグストライプのジャケット姿で登壇した栗野宏文さんは、仕事帰りに駆けつけたであろう生徒を気遣いながら、「少しでも皆さんの役に立つお話ができれば」と穏やかな口調で講義を始めます。

1977年、当時日本のファッション界をけん引する存在のひとつであった鈴屋に入社。「洋服屋さんから足を洗おうと思っていた」矢先、縁あってBEAMSで働くことに。その経験を生かして、1989年には株式会社ユナイテッドアローズ(以下「ユナイテッドアローズ」)創業に参画。今年ちょうど創業30周年を迎えるユナイテッドアローズですが、その中でクリエイティブディレクターとして、栗野さんが大切にしてきた視点、考えからお話は始まりました。

「普段大切にしているのは、"直観とお勉強"。バイヤーとして"何かが違うぞ""コレは新しい"という直観は、ずっと大切にしてきました。それと同時に、"なぜそう思ったのか"を必ず考えるようにしています。できる限り可能な裏づけを取ることを"お勉強"と呼んでいるのですが、直観に対して自分の中の理由を明確にし、第三者的視点で納得がいけば、GOサインを出すようにしています」

その一例として、1998年にパリでイヴ・サンローランを買いつけた際のエピソードが続きます。

「エディ・スリマンがクリエイティブディレクターを務めていた、イヴ・サンローランのショーがあり、知人に"ぜひ"と言われて見に行ったんです。当時の日本では、イヴ・サンローランと言えば、お中元やお歳暮に贈る毛布やスリッパなんかのイメージが強かった。要は、ライセンスビジネスですね。1960年代後半から他国では考えられない、あらゆるライセンス商品が流通して、日本のファッション業界が伸びていったという背景があったんです」

当時の日本では、ブランド価値が高いとは言えない状況。30年のバイヤー歴を持つ栗野さんでさえ、「果たして買いつけることが正しいのか」と迷ったと言います。

「メンズのショーだったのですが、キレイなフューシャピンクのノースリーブのセーターが出てきました。いまでこそジェンダーフリーになっていますが、21年前に見たときは衝撃的で。良い・悪いを超えて、驚きました。結果、ショーの1/3はカッコいいけれど、1/3はカッコいいとは言えず、残り1/3に至っては、なんだか訳がわからない(笑)。普段は結論を出すのが早いほうなのですが、その時は一度保留をして"お勉強"をしました。ショーを見てくれといった人は信頼できる相手、かつ会場の選び方やディスプレイも悪くないという裏づけとともに、スリマンに"きっと才能がある人だろう"という直感が働いたのもあって、1/3に賭けてみることにしたんです」

その後、イヴ・サンローランは成功を遂げ、栗野さんがつくった縁が長く続くことに。まさに、「直観とお勉強が役に立ったひとつの例」でした。

【クリエイティブディレクションのルール#1】

直観を大切に。同時にその理由となる裏づけをできるだけ多く取る

面白いと思う感覚と素直さがあれば、人は果てしなく変われる。

企業というのは、常に変化を求められるもの。ただ、変えてはいけない軸もあります。栗野さんがやり続けてきたのは、「変えてはいけないものを変えないために、変えなくてはいけないものを変える」ことでした。

「ユナイテッドアローズは、創業以来、"店はお客様のためにある"という当たり前のことを第一にしてきました。それこそが、僕たちが生き残れている大きな要因だと思っています。その分、社員の風土改革や意識改革など、変化させるべきところは思い切って変え続けてきました。大切な軸を変えないために、変えるところは変えるという考えは、自分の生き方や仕事の進め方においても、こだわり続けてきたことです」

自身は物差しを「きっちり持っているとは思わない」と言います。そこに、栗野さんの受け皿の大きさがあるようにも感じられました。

「クリエイションの話をする時に、美の物差しについてお話をなさる方って多いと思うんです。でも、僕の物差しは、しょっちゅう動いている。きっと、人は何かを面白いと思う気持ちを大事にして、素直でさえいれば、果てしなく変われると思うんです。むしろ変わって困るものなんて、そんなに持っていないはず。人道に反することでなければ、どんどん変わってもいいんじゃないかと思うんですよね」

変化という意味では、自分のことだけでなく、社内で人の変化に向き合うこともあるのではないでしょうか。例えば、会社にいる保守的な人に対して、変化を促したい時、保守的、保守的じゃない、の線引きを変えてみるのもひとつの方法です。

「ちょっとズルいですが(笑)、その人を保守的たらしめている部分を、違う方向から見て褒めるのもいいと思います。例えば、いつも同じスーツを着ている人に、保守的とは違う"こういう理由で選んだんですね""それ、今年の色ですよね"と伝えてみる。それによって、言う側の価値観自体に違う角度が生まれるし、相手にとっても自己解放のチャンスになるかもしれないじゃないですか。自分は保守的じゃないのかもと思わせるような、受け入れやすい入口をつくってあげたほうが、相手にも話が通りやすい。僕も人に対しては、普段から真反対のものはぶつけないようにしています。きっと、その方が一緒に楽しめる気がするんです」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

変えてはいけないものを変えないために、変えるべきものを変え続ける

既存の商品の後追いは、どこまでいっても追随にすぎない。

大切な軸を守りながら、変化し続けてきたユナイテッドアローズの社史を、ある時まとめることになった栗野さん。自身の記憶を呼び起こし書き留める中で、あらためて「マーケットをつくることが、一番強い」と感じたそう。

「この講義の前に東京ミッドタウン内にある『TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS』に立ち寄ったんですが、すごいなと思ったのは、コム デ ギャルソンは今年創立50周年にも関わらず、50周年の"ご"の字も出していないこと。お祝いも記念商品もつくることなく、ただただ粛々と、淡々と営業し続けているんですよね。コム デ ギャルソンが50年生き残ってきたのは、まさに"マーケットをつくった"からだと思うんです。そして、50年やりつづけた結果、揺るぎない場所をつくってしまった。これほど強いことはなのではないでしょうか」

オリジナルの強さを実感した栗野さんは、ふと目にした新聞のコラムに共感します。

「知的財産権に明るい弁護士さんが鋭いことをおっしゃっていたんです。"トレンドというのはパクリだ"と。よくトレンドセッター、トレンドマーケッターという言葉を耳にしますし、僕自身がそう呼ばれることもあります。ただ、自分としてはなるべくトレンドという言葉は使わないようにしているんです。例えば、誰かが赤い服を作って流行ったら、"トレンドは赤い服"だとなる。じゃあ、うちも赤い服をつくろうと思っても、もとは誰かが流行らせたもので、最初に赤い服をつくった人ではないわけです。トレンドは結果として存在しますが、トレンドを研究したり、深堀りしたりすることは、おすすめしません。あくまで二番煎じでしかなく、そこにオリジナルの強さはないんです。ユナイテッドアローズが生き残れたのも、それまでにはなかった業態や商品開発をしてきたおかげ。マーケットを創出することにこそ、勝ち目があるのだと実感します」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

マーケットに参入するのではなく、マーケット自体を創出する

「世の中を見る」ことは、当たり前のことを当たり前にやること。

マーケット自体を創出するためには、世の中を見る目が非常に重要。ここからは、栗野さんが日々どう時代を読み解いているかが明かされていきます。

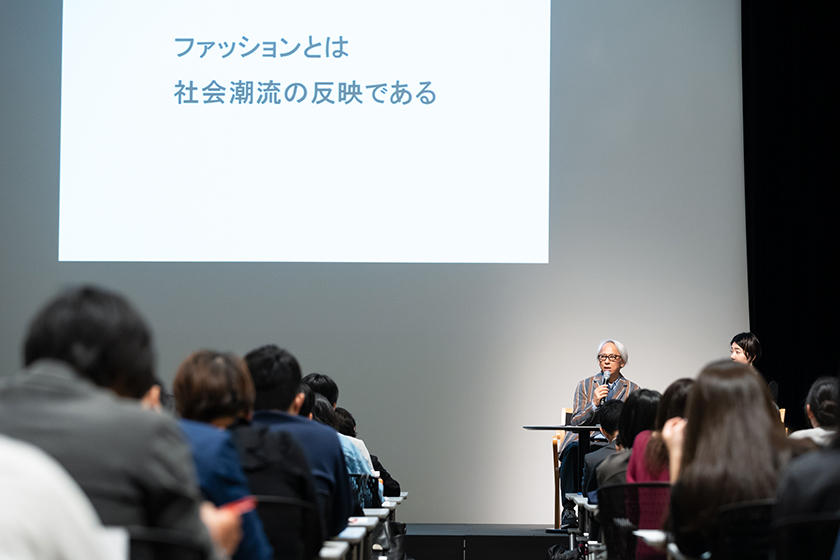

「洋服屋さんは、今日は何を着ようかなと考えますが、朝起きていきなり服のことを考える人なんて、そう多くはありませんよね(笑)。その日の予定を左右する天気のことだったり、子どものお弁当のことだったり、あるいはパートナーのことだったりを考える人が多いはず。でもファッションって、結局は社会潮流の反映なんです。それを読み解くために、僕が大事にしているのは政治、経済、芸術、音楽、映画、日常的な暮らしに触れること。当たり前のことを当たり前にしているだけで、特別なことは何もしていません」

具体的に日々栗野さんが行なっている、日常のお話へと続きます。朝起きて最初にするのは、一般紙から専門紙までさまざまなジャンルの新聞を読むこと。美術館だけでなく、気になる音楽を求めてレコード屋へと足を運ぶことも多いと言います。

「最近はフランスのラジオを聞いているので、そこで気になった曲を書き留めて、レコード屋さんに探しに行くというようなことをしていますね。では、なぜレコード屋で買うのか。例えば、BEATLESのアルバムを買うのなら、ネットでもいいと思うんです。でも、レコード屋に行くとBEATLESの隣に、Beastie BoysとかThe Beach Boysのような、"B"から始まるアーティストが並んでいる。自分が予定していた以外のものに出合えることは、世の中を見る上で大切だと思うんです」

間違うことより、"間違いを犯さないという間違い"が怖い。

実は大好きな音楽を選び取る際に、失敗をすることもあるという栗野さん。日常の出来事にも、クリエイティブな生き方、考え方が反映されています。

「視聴ができないレコードは、ジャケットを見た時の直観で選んだり、作曲家やバックミュージシャンやスタジオを見て決めたりもします。クレジットを見れば、だいたい想像ができるので"これは買ってもいいな"と思うわけです。もちろん、思っていたものと違ったということもあるけれど、それが学ぶチャンスになる。レコード1枚ですけど、日常で間違いを犯さないように、犯さないようにと振る舞うほど、いずれ大きな間違いを犯してしまうと思うんです。僕は、"間違いを犯さないという間違い"のほうが怖い。人に対しても、"間違いはどんどんしよう。その代わり、学べばいい"と言っています。間違ったことで、違うということを知れば、学びになるわけですから」

仕事においては、リアルなクレームが企業としての学びになっているよう。ユナイテッドアローズでは、時代が何を求めているかを導き出すために、仕事として体系化。その体系化の中で、お客様相談室も大きな役割を果たしているとのこと。

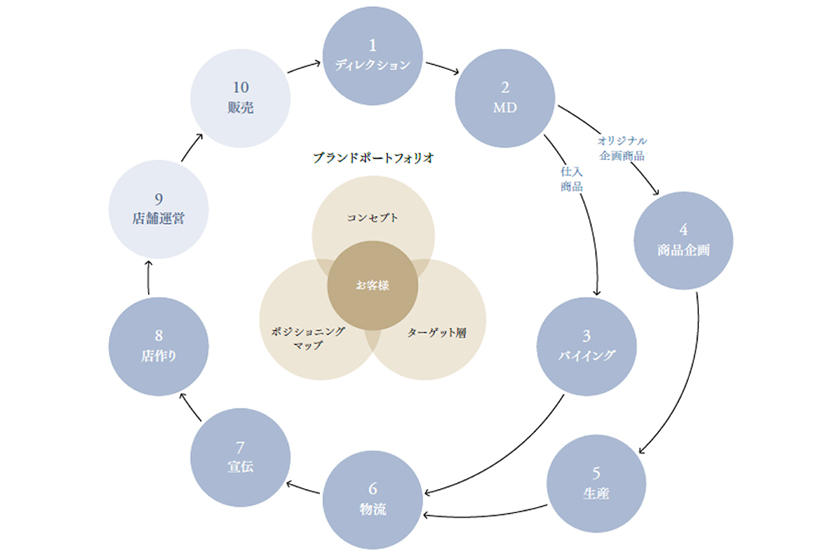

「体系化した流れを簡単に説明すると、お客様の日々の暮らしがあり、それをキャッチアップしてディレクションしたものをチームに落とし込んでいく。そして、ブランドの中で商品化され、お客様に伝わることで、日々の暮らしの中で我々の服を着てくださるという繰り返しです。その最後につくっているのが、お客様相談室という受け皿。寄せられたクレームの内容を分析して同じ間違いが起こらない対策を考え、社内で情報共有していますが、相談室をつくる前と後ではクレーム数が激減しました。ゼロにすることは不可能に近いのかもしれないですが、限りなくゼロにすることは、ひとつの目標ですね」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

間違いを避けるとより大きな間違いを生む。小さな間違いを避けずに学ぶ

わからないという気持ちを大切に。何事もやらないより、やるほうがプラス。

時代潮流の考察のため、仕事でも、プライベートでも常に動き回っている栗野さん。支えとなっているのが、軽やかなフットワークとネットワークです。

「性格もあるのですが、好奇心が自分のエネルギーだと思っているんです。とにかく、面白いなと思ったら、まず現場へ行ってみる。行ってしまえば、さまざまなタイプの人と知り合い、いろんな価値観を知ることができます。そこで、自分が絶対に持っていないもの、知らないものを得ることができるんですね。もちろん、最初はわからないことだらけです。でも、わからないということが大事で、それを体験しにいろんな場所に行き、いろんな人と出会うことが学びになるんです」

また、あえてややこしいこと、面倒なことに向き合うようにしているとも言います。

「最近、積極的に読もうとしているのが、哲学の本なんです。理由は、ややこしいから(笑)。自分がわかっていることを文字で読んでも、進化はないように思うんです。でも、哲学の本は難しくて、ものすごく頭を使う。自分の頭の中をシェイクすることで、新しい活路が開けることもあると思うんですね。哲学の本だけでなく、ややこしいと思ったこと、難しいと思うことを積極的にやろうとしています。例えば、仕事でアフリカに行く機会が多いのですが、最初は行くだけで20時間かかると考えると、少しめんどうに思う気持ちもありました(笑)。でも、一度行ってしまうと、次からは時間が短く感じたりするものです。やったことないことを怯えずやれば、体感として得られることがある。何事もやらないより、やる方がプラスだなとあらためて思っています」

【クリエイティブディレクションのルール#5】

ややこしい、難しいと感じることが新しい活路を開くこともある

RELATED ARTICLE関連記事