「六本木未来大学」第22回 Whateverさん講義レポート【前編】

第22回 講義レポート前編「Whateverさん、クリエイティブディレクションってぶっちゃけなんやねん?」

六本木未来大学 第22回

Whateverの「クリエイティブディレクションのルール」

- #1

- 個人のモチベーションを最大限にサポートする

- #2

- 企画と制作を横断し、「考えてつくれる」チームにする

- #3

- 指揮者のように、スペシャリストを選ぶ

- #4

- アイデアを出した人にもクレジットをつける

- #5

- プロジェクトのフローを可視化する

- #6

- 直球と変化球と暴投、3パターンで提案してみる

- #7

- フィージビリティー検証を徹底する

- #8

- 想像力+補完力で言語やルールの違いを埋める

- #9

- 出したアイデアに固執せず、柔軟性を持つ

- #10

- 実現するためには、あの手この手すべてやる

- #11

- プロジェクトをベストな品質で実現することに責任を持つ

自分たちで考えるどんなアイデアも実現する。

「今日は、"クリエイティブディレクションって何じゃらほい"というお題で...」と富永さんが話しはじめると、すかさず川村さんから「"クリエイティブディレクションってぶっちゃけなんやねん?"ですね!」とツッコミが。開始早々、絶妙な掛け合いで会場を沸かせた富永さんと川村さんの講義は、まず「Whatever」という社名に込めた思いを話すことから始まりました。

富永勇亮「Whatever」は、2019年1月に「dot by dot」と「PARTY NY」「PARTY Taipei」を中心に様々な会社とクリエイターが参画して生まれた新しい組織です。クリエイティブエージェンシーと呼ばれることが多いのですが、時にはデジタルプロダクションだったり、デザインスタジオだったり、デジタルコンサルティングからメディアアーティスト集団まで、いろいろな呼び方で呼ばれます。実際、呼び方は何でもよくて、そういう意味でも「Whatever」にしています。一番大事なことは、「自分たちで考えるどんなアイデアも実現する」ということ。私たちが掲げているのは"Make whatever. Rules, whatever."。要するに"何でも屋さん"なんです。

川村真司僕はクリエイティブ出身で、富永はプロデューサー出身。考えてつくる際の立ち位置が違うんです。ただ、目指すところは同じで「どんな形になるにしろ、どんなつくり方をするにしろ、世界中の人が驚き愛してくれるような体験を実現していきたい」ということ。はじめは会社も「クリエイティブエージェンシー」という呼び方をしていたけれど、一緒にやるにあたってそのラベルは取りました。

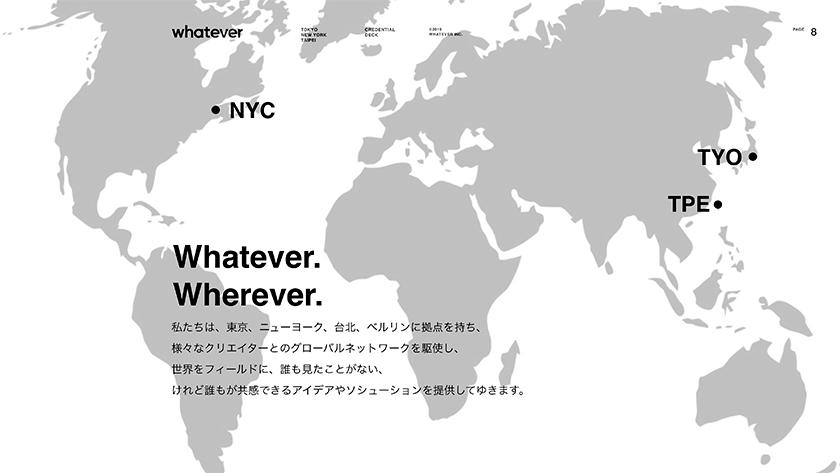

グローバルに、複数のタイムゾーンで働く。

所属が異なりながらも、一緒に仕事をしてきた川村さんと富永さん。現在のWhateverはニューヨーク、東京、台北の3か所を拠点にしている他、ベルリンにもデスクを置いています。

川村戦略的にグローバル展開しているように見えるけど、台北の立ち上げはニューヨークにいたメンバーが奥さんの生まれ故郷に引っ越したかったというのが理由(笑)。というのは、半分冗談かつ半分本気で、基本的にはメンバー自身が行きたいところ、住みたいところに行って活動するのが、一番ポテンシャル高く仕事ができると僕たちは信じています。今の時代、世界のどこにいても一緒に仕事はできるし、個人の意志と事情を尊重し、それを会社がサポートすることによってモチベーションを上げていきたいというのがWhateverのやり方なんです。ただその裏には、ニューヨークがアート・音楽・ファッションのハブであり、グローバル規模のプレゼンスをつくるのにもっとも拡散力のある街だとか、台北は優秀な若いデザイナー・プログラマーが多く、僕らが増やしていきたい商品開発のための製造拠点として非常に有効な街であるといった真面目な理由も、もちろんあるんですけどね。

【クリエイティブディレクションのルール#1】

個人のモチベーションを最大限にサポートする

Whateverを特徴づける、5つの強み。

続いて、企画から制作までの工程をすべて担い、クリエイターをはじめ企業などともネットワークを構築してきたWhateverの取り組みを「5つの強み」にまとめて紹介します。

富永1つ目は「企画とクラフト」。通常、エージェンシーはアイデアを考えることだけ、プロダクションはそれを受けてつくることだけで終わってしまうことが多いですが、私たちは企画と制作をしっかりと横断して「考えてつくれる」チームにしたいと思っています。企画ができるだけではクリエイティブディレクターとは言えなくて、しっかりとつくるところまで責任を持っているんです。

2つ目は、「自社開発とプロダクト開発ナレッジ」ですね。受注案件だけではなく、自社でプロダクトを開発する力を重要視しています。プロトタイピングだけを行って"つくった"雰囲気を出して終わりにするのではなく、実際にユーザーの手に届いたらどうなるか、もしクレームが来たらどう対応するか、というところまできちんと考えて、開発ナレッジを蓄積していっています。

川村3つ目は「グローバルクライアントと結果を出してきた経験」。海外に拠点を持つ日本のスモールエージェンシーは、結局海外でも日本国内の仕事遠隔でやっているケースがほとんどです。一方でPARTY NY、PARTY TAIPEIでは、それぞれの地域に根付いて、ローカルクライアントを獲得しながらグローバルな案件で実績を残してきていることがきちんと評価につながってきています。

富永4つ目は「クリエイティブネットワーク」。dot by dot時代に4年間ほど渋谷でシェアオフィスをやっていましたが、そこには11社約60名のクリエイターが入居していました。PARTY NY時代は、経験を生かしてNew Incといった別のシェアオフィスのメンターを務めることも。そうやってクリエイターが集まるところ、アーティストが集まるところを拠点としながら、ネットワークを構築してきました。

川村最後は、今、目指しているところでもありますが、「自社事業や、出資&技術派遣による、様々な企業とのアライアンス」です。例えば「Lyric Speaker」というプロダクト。複数の企業とジョイントベンチャーを立ち上げ、出資しながらクリエイターも派遣することで運営を続けています。他には、機械学習×ブラインドテイスティングで日本酒の好みがわかるという「YUMMY SAKE」というサービスにも出資と技術者の派遣をしています。こういうことを続けていくことで、未踏の領域に対して自分たちでビジネスチャンスを広げていこうと思っているんです。

【クリエイティブディレクションのルール#2】

企画と制作を横断し、「考えてつくれる」チームにする

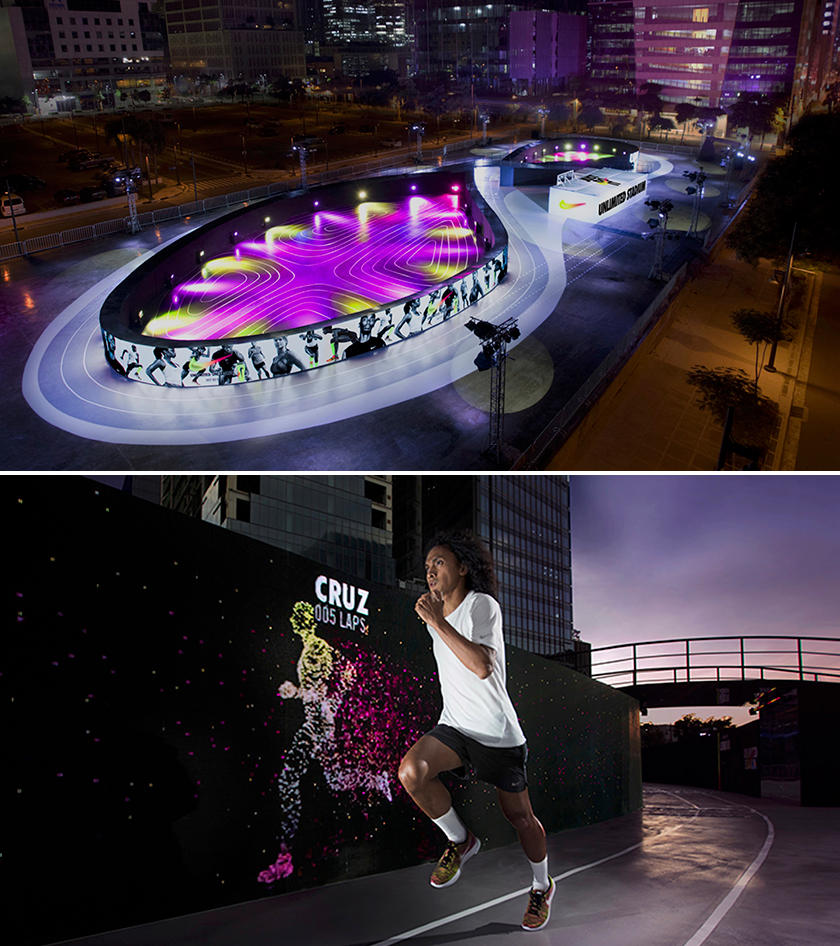

厳しい条件下で実現したNike「Unlimited Stadium」。

Whateverの5つの強みが実際にどのように発揮されているか、具体的な事例の紹介に入ります。最初の事例は、Nike「Unlimited Stadium」。専用のランニング用グラウンドを使った大規模なイベントインスタレーションとして結実しました。

川村実は、最初のオリエン時に言われたのが「東南アジアのどこかで、Nike Running用に目立つイベントがしたい」ということのみ。そこから一気に進めていきました。当時、グローバルで展開されていたナイキのグローバルキャンペーンが「UNLIMITED」というコンセプトだったので「①無限に自分と競争し続けられるインタラクティブな陸上競技場、②それも『∞(無限)』型の大きな競技場がつくれたら面白い」と考えました。ちょうど売り出し始めた「Flyknit」というシューズの底も、たまたま無限のマークっぽかったんですね。この2つを軸としてアイデアを組み立てていきました。

他に類を見ない企画を実現させるために、テクニカルな部分は欠かせない要素。ただし、今回は東南アジア特有の気候などの厳しい条件の下での検証が求められました。そんな中、川村さんの主な仕事は、様々な領域をまたぐクリエイティブディレクションとそれを実現できるチームビルディングだったと話します。

川村企画が決まった後は、具体的なプロトタイピングのフェーズに入ります。例えば、どのようなセンサーを使えば雨期の雨に耐えつつ、精度よくスピードを計測できるのか、どのようなLEDが手配できるのか、実際に無限大の形をつくるために立体交差や傾斜はどうデザインするのか。そういった発見や制約をもとに、ベストな形かつ現実的なデザインに落とし込むためのクリエイティブディレクションをしていきました。そしてそれをベストな形で実現するためのチームビルディングが必要となります。無茶とも思える計画をどうやって着地させるか、特に今回のような複雑なつくり込みが必要な場合は、その道のスペシャリストを世界中から探してアサインするんです。そういう意味では、クリエイティブディレクターは、オーケストラの指揮者のような役割を担っていると言ってもいいかもしれません。

【クリエイティブディレクションのルール#3】

指揮者のように、スペシャリストを選ぶ

企画者に光を当てる、フラットな環境。

ここで講義と同時にリアルタイムで募集していた会場からの質問「少数精鋭の中でコンセプトの吟味や企画の仮説検証はどうやっているのか」に答えます。

川村ケースバイケースではあるけれど、少数精鋭であるがゆえにフラットにアイデアを出し合うというのがキーワードのような気がします。インターンからディレクター、プロデューサー、クリエイティブまで、みんながアイデアを出すんです。それを一斉にシェアして、クリエイティブディレクターが最終的にひとつの軸に決めて判断します。

富永アイデアの出し方をフラットにするというのは僕たちの基礎になってますね。これは川村の発案ですが、誰のアイデアかというのをはっきりさせるために「アイデア」のクレジットを載せるんです。企画が決まった後、ディレクションの段階になったらクリエイティブディレクターの仕事になってしまうので、あえてクレジットを設けることで、アイデアを出した企画者にもスポットをあてます。

川村優秀な企画者とクリエイティブディレクターは、実は似て非なるもの。クリエイティブディレクターは俯瞰したところからプロジェクト全体を見て、ちゃんと定着させるところまでを責任をもってやらないといけないし、プロデューサー的な視点も必要です。言わば、企画やクラフトだけではない、違うレイヤーでものを見ているわけです。

富永同じ種でも、どうやって水をやるかによって、後々ちゃんと花が咲くかどうかが変わってくる。企画者に脚光を当てつつも、クリエイティブディレクターとしては違うレイヤーから水を振り分けていかないといけないですよね。

【クリエイティブディレクションのルール#4】

アイデアを出した人にもクレジットをつける

詳細なフローをつくり、クライアントをケアする。

次の事例は、シンガポールのチャンギ空港に隣接して建設された地上5階地下5階の商業施設「JEWEL」に常設された、迷路のインスタレーション「Blooming Passage」です。

富永チャンギ空港はアジアのハブ空港ですが、旅行者だけではなくて市民も楽しめるようにと「JEWEL」が生まれました。アートゾーンに生垣でできた迷路があって、そこに人の動きをセンシングして花が咲き乱れるようなインスタレーションをつくっています。もともとは、2017年に百貨店の大丸の依頼で企画・制作した「FLOWER MIRROR」という、約3,000本の花によるインタラクティブウォールのインスタレーションを見たチャンギ空港の担当者が気に入って、オファーが来ました。

一般的な広告案件は、だいたい3カ月から半年と短期間のスパンで終わるもの。一方で、商業施設のインスタレーションは1~2年、あるいは、長いと5年を超えるものもあります。様々なスパン、条件、予算の案件を実現させるにあたって、Whateverが大切にしているのがプロジェクトのフローを可視化することでした。

富永このプロジェクトの場合は、企画から検証までフェーズ4段階に加えて、現地での施工を行いました。長いスパンの場合は、フェーズごとのアプローチと成果物について、それぞれ詳細なフローをつくるんです。そうすることで「このくらい必要になるよ」と、予算であったり、リソースの確認を都度行う。クライアントに対してしっかりとグルーミングをして次のフェーズに移るということを丁寧にやっていました。

【クリエイティブディレクションのルール#5】

プロジェクトのフローを可視化する

クライアントの想像を超えるアイデアを提案する。

クライアントのオーダーに対してクリエイティブディレクターはどのような態度で臨むか、具体例から大胆なアイデアが生まれる背景が見えてきました。

富永オーダーに対して答えるのが「規定演技」だとしたら、「自由演技」はそれに加えて、こういう施設、ポテンシャル、アセットで、僕たちだったらもっとこういうことができますとアディショナルを提案することと考えています。

川村僕の呼び方は、富永より雑かもしれませんが、「直球と変化球と暴投」ですね。直球は、クライエントのオリエンにすべてはまっているアイデア。変化球は、何かはみ出るというか、ミットの位置をちょっと変えないと捕れない球なんだけど、ちゃんとストライクになるもの。暴投は、予想外のミラクルが起こるケース。3つを提案することで、結果、意外と暴投を選んでもらうことが多いんです。チームにオリエンする際にも「直球、変化球、暴投」という形でクリエイティブディレクションをしています。その方がチームの発想が豊かになるし、一見、暴投と思えるものからも意外と面白いアイデアの種が発見されたりするんです。

【クリエイティブディレクションのルール#6】

直球と変化球と暴投、3パターンで提案してみる

RELATED ARTICLE関連記事