「六本木未来大学」第19回WOW於保浩介さん講義レポート【前編】

第19回 講義レポート 前編 「於保浩介さん、デザイナーもクライアントもハッピーになれるクリエイティブディレクションって何ですか?」

映像表現(CM、VI、PV)を中心に幅広いデザインワークを展開する、ビジュアルデザインスタジオ「WOW」クリエイティブディレクターの於保浩介さん。資生堂銀座ビルのインスタレーションなど、WOWが手がけてきた作品の背景には、クライアントとデザイナーの気持ちを理解したうえで、双方の"架け橋"となる於保さんの姿がありました。2018年10月11日(木)に行われた、講義の様子をお届けします。

協調という名の妥協をせず、やるべきことを最後までやり通す。

「デザイナーとクライアント、両方がハッピーになることは簡単なことではないんです」――。今回の講義のテーマでもある「デザイナーもクライアントもハッピーになれるクリエイティブディレクション」の難しさを述べることから、講義は始まりました。

「クライアントをハッピーにするのは、思ったほど難しくない。要望を汲み取り、一生懸命クオリティの高いものをつくれば、大抵のクライアントは喜んでくれますから。しかし、デザイナーも一緒にハッピーにするのは、容易なことではないんです。特に優秀なデザイナーには常に"新鮮な水"を与え続けなければいけない。新鮮な水とは、おもしろい仕事のことです。淀んだ水、つまりおもしろくない仕事ばかりしていると、動きが鈍くなってしまうんですよね。新鮮な水をどんどん与え続けなければ、デザイナーはハッピーになりません」

年間200個以上ものプロジェクトを手がけているWOW。そのなかでも、於保さんが「デザイナーもクライアントも、両方がハッピーになった」と思う「ハッピーエンドな仕事」を事例として挙げながら講義は進行していきました。

2017年11月、WOWは資生堂銀座ビルに出現した巨大インスタレーション『NEURO_SURGE』を手がけました。これは、「資生堂」の新スキンケアライン「ESSENTIAL ENERGY(エッセンシャルイネルジャ)」の全世界向けプレス発表会のためにつくられたもの。ESSENTIAL ENERGYは、通常のスキンケアアイテムと異なり、肌の内側にある神経細胞を活性化させることで肌を美しく整えることを特徴としています。この概念を言葉で説明してもわかりにくいと考えた資生堂は、世界中のプレスと「言葉に頼らないコミュケーション」を図るために、WOWにインスタレーションの制作を依頼しました。

「人は、日々気づかないうちにストレスを溜めています。ストレスを解消するためには、気持ちのいいことをして感覚を研ぎ澄まし、神経を活性化する必要がある。それを手助けするのが『ESSENTIAL ENERGY』だと、インスタレーションを通して伝えたかったんです」

「感覚を研ぎ澄ますことによって、ストレスが緩和されていく様子」を表現するため、於保さんはストーリー仕立てのインスタレーションを考案。

「来場者は、まず1階エントランスで、絡み合ったカラフルな光を目にします。これは『ぐちゃぐちゃの神経細胞』を表現したもの。まずは、気づかずに溜め込んでいるストレスに気づいてもらおうと思ったんです。この光は2階の吹き抜けを通り、3階まで伸びていきます。3階に上がると、階下から突き抜けてきた光がホールに向けて伸び、白い光のトンネルのようなものが出現します。トンネルは触り心地のいい布でできていて、触ると心地いい音と共に発光する。『触覚を刺激することで、自らの神経が活性化する』ことを体験してもらうゾーンです。このトンネルを抜けると、商品が展示されたホールにたどり着きます。『乱れた神経が徐々に整う様子』を全体で表現しようと思ったんです」

「自由な発想で考えた」という企画は、クライアントの心を打ち、無事実現することになりましたが、於保さんは「ここからが勝負の始まりだった」と、当時を振り返ります。

「自由に考えてみたものの、僕たちだけでは絶対に実現不可能な企画だったんです。建築や空間づくりに精通している人たちの力を借りなければいけなかった。そこで、イベントや展示会などの"場づくり"を得意とする博展さんと二人三脚で取り組んだんです」

神経を表現するための光ファイバー、それらを発光させるためのプログラミング、トンネルに使う布など、描いたアイデアを忠実に再現するための素材や仕組みづくりを模索するなかで、於保さんは「変わったことやろうとすると、それだけの時間も手間も予算もかかる」と実感したそうです。

「準備には1年近くかかりましたし、途中でいろいろなトラブルも起きました。そのなかで僕が心がけていたのは『協調という名の妥協はしない』こと。プロジェクトが進むごとに、クライアントからはさまざまな要望があがってきます。その時々にクリエイティブディレクターに求められるのは、『本当に大切なのは何か』を見極めて、貫くことです。本当は納得していないけれど、クライアントの要望を受けて、そういう風にしちゃいましょう』と妥協すると、中途半端なものが出来あがり、誰の心にも響かなくなってしまいます。すると、クライアントのニーズも満たされないし、デザイナーも満足しない。やるべきことをしっかりと定めて妥協しなければ、クライアントもデザイナーも満足いくものができあがります」

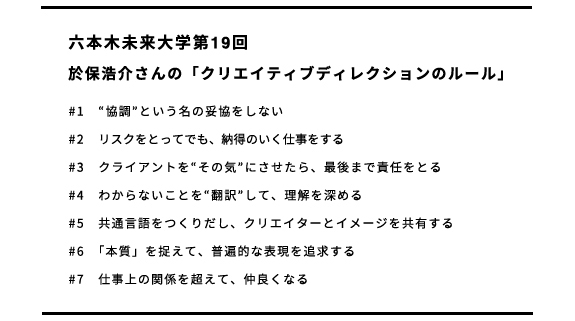

【クリエイティブディレクションのルール#1】

"協調"という名の妥協をしない

納得のいく仕事をすれば、理不尽な結果も受け入れられる。

次に紹介されたのは、2017年に自動車メーカーの「マツダ」が発表したコンセプトカー「マツダ VISION COUPE」の発表会。コンセプトカーとは、自動車メーカーが自社のブランディングのために制作するもので、基本的に一般発売はされず、モーターショーなどで展示するために使用されます。WOWはマツダから、「モーターショーの数日前に『マツダ VISION COUPE』の発表会を行いたい」と依頼を受けたのだそう。

「マツダからの要望は『モーターショーの前に、限定公開の発表会を行いたい』というものでした。開発に時間もお金もかかるコンセプトカー、その中でもこのクルマは7〜8年に1度程度しかつくれない特別な存在。そのため、『モーターショーのようなオフィシャルな場所で発表する前に、特別な場所で発表したい』とのことだったんです」

「特別な場所」として選ばれたのは、東京国立博物館 法隆寺宝物館。ミュージアム建築の巨匠、谷口吉生氏が設計した緊張感のある空間です。国営の施設特有の技術的な制限が多かったなか、マツダにとって一世一代の発表会を成功に導くために、於保さんはかなり"気合いを入れて"企画を立てました。

「水盤の上に車を置き、LEDを使った派手な映像で演出するという提案をしたのですが、『こういうことじゃない』とダメ出しを食らってしまって......。『もっとシンプルな、研ぎ澄まされた表現がいい』とはっきり言われてしまいました」

そこで於保さんは、会場の環境を活かした、"究極的にシンプルな演出"を考えました。

「発表会の開始が夕方だったので、夜にかけてだんだん暗くなっていく空の色に合わせ、照明も変化していくという、演出に切り替えました。日々の生活のなかで、『時間の移り変わりをゆっくり楽しむ』ことはあまりないですよね。来場されたお客さんに、時間の流れを楽しむという究極の贅沢を味わってもらおうと思ったんです」

「究極の引き算の美」をテーマにした新たなプランには、マツダ側も納得し、無事実施が決まりました。シミュレーションも入念に行い、本番を楽しみにしていたところ、まさかの事態が起こります。季節外れの台風直撃によって発表会が中止になってしまったのです。

「あそこまで大きな発表会が中止になったのは僕の経験では初めてのことでした。企画も難航しましたし、入念に準備していたからこそ、中止を惜しむ声は方々からあがりましたが、誰もネガティブな感情を持っていませんでした。そのときに僕が感じたのは、『リスクをとってでも、納得のいく仕事をする』ことが大事だということ。制約の多い会場を選んだことも、シンプルな演出を行うことも"一か八か"の勝負でした。しかしみんなが『この選択に間違いはない』と信じていた。クライアントもデザイナーも、ひとりひとりが納得のいく仕事をしたと自負していたので、理不尽な結果も受け入れることができたのだと思いますね」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

リスクをとってでも、納得のいく仕事をする

クライアントを"その気"にさせたのなら、最後までやり遂げることが大切。

続いて紹介されたのは、"ロジティクスの巨人"と呼ばれる、物流メーカー「ダイフク」をクライアントにした案件。「『国際物流展』という展示会のなかで、圧倒的存在感を出したい」という要望を受け、WOWがブースの企画制作を行いました。ダイフクが国際物流展で売りにしたいと考えていたのは、空港で手荷物を預ける際に顔認証などを使って簡単に無人で手続きできる「セルフ・バッグドロップシステム」。於保さんはこのオファーに対して「展示会場に、空港をつくりましょう」と、大胆な提案をしたそうです。

「こちらの案件はコンペ方式だったので、『アイデアを買ってくれなければそれまで』という気持ちで、思い切った企画を立ててみました。雑多な展示会の中で、空港然とした建物が出現するだけでもかなり存在感が出せると思ったんですよね。ダイフクのセルフ・バッグドロップシステムがどれだけ荷物を安全に運んでいるかを伝えるために、来場者に実際に"荷物になってもらう"アトラクションを考えたんです」

意表を突いた大胆なアイデアは無事コンペを通過。「来場者に荷物になってもらう」ためにWOWが用意したのは、大迫力の画面と動きを体感できる4Dシアター。来場者は実際にセルフ・バッグドロップシステムで手荷物を預けたあとに、4Dシアターで"荷物"の気持ちを体験することができる企画でした。

「物流展に来ている人で、エンターテイメントを求めていた人はほぼゼロに近かったと思います。しかし、体験してくださった方はみなさん楽しんでいて、集客数も過去最多で、ダイフクさんにはハッピーになってもらえたんじゃないかなと思います。『遊び心をふんだんに取り入れた企画を採用してもらえたのだから、最後までちゃんとやりきらなければ』と思っていたので、嬉しかったです。

実は、このアトラクションをつくるにあたっては、何度も方向性がぶれそうになったんです。エンタメ性の高いコンテンツをつくる場合、目的が定まっていないとただの『娯楽』になってしまいます。常に『なんのためにやっているのか』を明確にして、チーム全体を導くことが大事です。このプロジェクトでは、『クライアントを"その気"にさせたのなら、最後までやり切る』ことが重要だと痛感しました」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

クライアントを"その気"にさせたら、最後まで責任をとる

【information】

「於保浩介さんの講義を復習してみよう」

六本木未来大学アフタークラス

【講師】横石崇(「TOKYO WORK DESIGN WEEK」発起人/オーガナイザー。&Co.Ltd代表取締役)

【開催日】2018年12月10日(月)

【時間】19:00〜21:00(予定)

【参加費】2,000円

【受付】お申し込みはこちらから ※外部サイトへリンクします

【場所】東京ミッドタウン・デザインハブ(ミッドタウン・タワー5F/東京都港区赤坂9-7-1)

>六本木未来大学特設ページはこちら

RELATED ARTICLE関連記事