「六本木未来大学」第18回「中村貞裕さん、 話題をつくるプロデュース術って何ですか?」講義レポート【後編】

第18回 講義レポート 後編 「中村貞裕さん、話題をつくるプロデュース術って何ですか?」

常に話題のスポットを創出し続ける、トランジットジェネラルオフィス代表取締役社長の中村貞裕さん。台湾発の大人気かき氷店「ICE MONSTER」、世界で注目を集めるチョコレートブランド「MAX BRENNER」などの海外で人気の飲食店や商業施設のプロデュースの背景には、中村さんの"ミーハーを貫く姿勢"がありました。2018年9月12日(水)に行われた、講義の様子をお届けします。

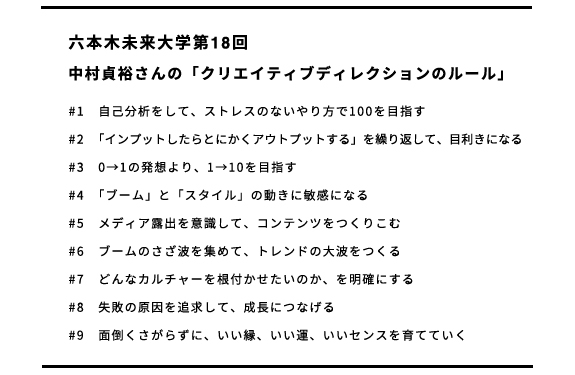

常にメディア露出を意識して、コンテンツをつくり込む。

マーケティングを通して「何をやるか」が決まったあとは、どのようにコンテンツをつくってゆけばいいのでしょうか。中村さんは「メディアにどのように取り上げられるか」を意識し、コンテンツをつくり込んでいると明かします。そのために、まず取りかかるのが「ネーミングとキャッチフレーズ」とのこと。

これまでに手がけたお店や施設には、"街の目印"の意味を込めた「sign」やシェアオフィス「the SOHO」など、わかりやすさを意識したネーミングを行なってきたのだそう。キャッチフレーズとは、お店のコンセプトを示す謳い文句のこと。お店が雑誌で紹介されたとき、キャッチフレーズが魅力的であればあるほど、多くの人の目に止まります。中村さんはこれまでに手がけたお店のキャッチフレーズを紹介しながら、来場者に示唆を与えます。

「たとえば『sign』は"待ち合わせ専門カフェ"、『OFFICE』は"仕事のあとの仕事場"など、10文字程度でわかりやすいキャッチフレーズをつけました。海外のブランドを持ってくる場合には、現地メディアでの取り上げられ方を参考にしています」

ネーミングとキャッチフレーズが決まったあとのプロセスを、中村さんは「プロジェクトを因数分解する」と表現します。

「コンテンツを構成する要素を、細かく洗い出します。カフェであれば、インテリア、メニュー、BGMなど......。まず、それらを全部書き出していくんです。雑誌の切り口も参考にしていて『イケメン特集』や『海の見えるカフェ特集』など、すべて洗い出していくことで、プロジェクトを因数分解していきます」

このプロセスを通じて抽出された要素を具体化するために、次に行うのが「キャスティング」です。このキャスティングが「一番大変、かつ大切」だと、説明が続きます。講義前半では、「アウトプットを繰り返して、目利きになる努力をしている」と教えてくれましたが、「日々のアウトプットは、このキャスティングのためでもある」と補足します。

「たとえば看板デザートを考える場合、以前はパンケーキが定番でしたが、今はパフェの方が人気があります。今何が流行っていて、何をキャスティングすべきかを考えることが大切なんです」

コンテンツが決まったら、次に行うのがメディアへの情報発信。メディアでの取り上げられ方を意識してつくり込んだコンテンツだからこそ、「プレスリリースに、僕たちの力のすべてをかけています」と中村さんは話します。

「世界中から話題店のプレスリリースを集めて、日々研究を重ねています。文章の書き方、写真の見せ方、フォントに至るまでいいと思ったものは踏襲しているんです。プレスリリースが魅力的であればあるほど、メディアの目に止まりやすくなりますからね」

誰しもが情報を発信できるSNS時代の今、より多くの人にリーチさせ、話題をつくっていくために必要なのは、「マスを制する」こと。以前は「感度の高い読者にリーチさせるために、カルチャー誌への掲載を狙っていた」と話す中村さんは、今はマス向けの媒体に重点的に営業をかけているのだそう。

「テレビ局の人たちは情報誌から番組のネタを探しているので、優先的にそうした媒体に営業をかけています。情報番組に取り上げられると、その視聴者たちが実際にお店に足を運び、Instagramにアップします。そこから拡散が生じ、最終的には以前狙っていたカルチャー誌にも掲載される。さらには、ムック本にもなるのが僕らの戦略なんです」

【クリエイティブディレクションのルール#5】

メディア露出を意識して、コンテンツをつくりこむ

競合をも巻き込み、トレンドの大波をつくりだす。

さらに中村さんは「ブームのさざ波を集めて、トレンドの大波をつくる」ことも重要だと話します。そのプロセスを、自身が手がけたメキシカンダイナー「Guzman y Gomez(グズマン・イー・ゴメズ)」を例に挙げて、説明してくれました。

「『Guzman y Gomez』を出店するタイミングで、同じくメキシカンフードを扱う『タコベル』の上陸が決まりました。タコベルは世界で何千店舗も展開する大手チェーンなので、普通に考えれば焦るべきなのですが、僕はラッキーなできごととして捉えました。彼らを巻き込めば『メキシカンブーム』という波をつくれますから。さらにその後『シェイク・シャック』が上陸したときは、彼らとともに、『プレミアムファストフード』という新たなブームを提唱し、トレンドの大波をつくっていったんです。僕たちは0から1をつくる会社ではありません。だからこそ、競合を含めた他のお店の中から、自分たちとグルーピングできるものを常に探しています。できるだけブームで終わらせずに、ライフスタイルに影響するようなトレンドをつくることが、非常に重要だと思います」

【クリエイティブディレクションのルール#6】

ブームのさざ波を集めて、トレンドの大波をつくる

平日でも行列が絶えない「ICE MONSTER」

カルチャーをつくり続け、ライフスタイルに根付かせる「カルチャーエンジニア」。

講義が終盤にさしかかると、話題になるプロジェクトを実現させるためのマインドセットについて、と話が進みます。

「僕たちがひとつのプロジェクトを遂行する上で、まずはじめに話すのが『このプロジェクトのゴールはなにか』です。実現することによって、どんなカルチャーを根付かせたいのか。これを明確にしておけば、途中でプロジェクトの軸がぶれることはありません。チョコレートバーの『MAX BRENNER』は、カジュアルにチョコレートを食べる文化を日本に根付かせたいと思って、展開をしています」

中村さんは、自身の率いるトランジットジェネラルオフィスを「カルチャーエンジニアリングカンパニー」と定義づけています。カルチャーエンジニアとは、カルチャーをつくり続け、さらにそれをライフスタイルに根付かせる人のこと。日本では耳慣れない職種ですが、海外にはカルチャーエンジニアを名乗る人が各都市にいるそうです。

「僕たちはまさに、食をはじめとしたさまざまなカルチャーをつくって、それをライフスタイルに根付かせていくことを仕事にしている会社なので、日本最高峰の"カルチャーエンジニアリングカンパニー"を目指しています。こうした会社が増えれば増えるほど、街は活性化されていくと信じているんです」

【クリエイティブディレクションのルール#7】

どんなカルチャーを根付かせたいのか、を明確にする

失敗は成長の糧になる。マイナスをプラスに変える姿勢が大切。

最後に、質疑応答の時間が設けられました。「これまでに失敗や挫折をどのように乗り越えたのか」という会場からの質問に対して、「どんな失敗からも学びを得ているので、単純に『失敗した』と思うことがない」と答えた上で、過去の経験を話してくれました。

「お店を畳むよりも、一緒に働いてきた仲間が辞めてしまうことのほうが、僕にとってはショックなできごとです。基本的に退職希望者を引き止めることはしませんが、そのたびに『彼らが戻ってきたくなるような魅力的な会社にしていこう』と決めています。彼らが辞めてしまった理由と向き合うことで、会社の改善点も見つかるので、マイナスなできごともプラスに変えていくことが大事ではないでしょうか。実際に、僕の会社は出戻りも多いので、会社としてもあらゆることを乗り越えるたびに、成長しているのだと思います」

【クリエイティブディレクションのルール#8】

失敗の原因を追求して、成長につなげる

ひとつひとつの出会いを大切にし、"いい縁、いい運、いいセンス"を掴む。

「仕事をするときにも人脈をつくるときにも、大切なのは、縁と運とセンスだ」

これは、中村さんが伊勢丹時代に師事した、カリスマバイヤー・藤巻幸大さんの言葉です。自社の新入社員にもよく伝えているというこの言葉をもって、講義を締めくくりました。

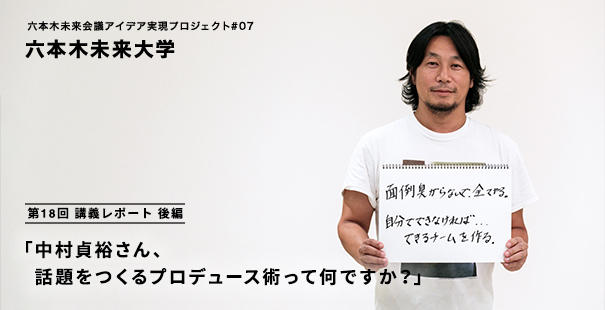

「誰でも縁と運、センスを持っています。しかし、縁を"いい縁"にするために、まず出会いを無駄にしないこと。出会った人とマメに連絡をとって、関係を構築していくことで、出会いがいい縁に変わります。さらにそれは、いい運にもつながってくる。運とは、チャンスのこと。弊社には大小問わずさまざまな仕事の依頼が来るのですが、どんな仕事でも基本的にすべて受けています。小さな仕事の積み重ねがいつの間にか大きなプロジェクトになることもあるんです。

では、センスを"いいセンス"にするには何をしたらいいのか。"センスがいい"と言われているものにできるだけたくさん触れることが大事です。音楽や映画、アートに触れたり、おいしいレストランに出向いたり。ひとつでも多くの、センスがいいものに触れることで、感性が高まります。つまり、縁、運、センスを、"いい縁、いい運、いいセンス"にするためには、何事も面倒くさがらず、ひとつひとつの出会いを大切にすることが大事なのです」

【クリエイティブディレクションのルール#9】

面倒くさがらずに、いい縁、いい運、いいセンスを育てていく

【information】

「中村貞裕さんの講義を復習してみよう」

六本木未来大学アフタークラス

【講師】横石崇(「TOKYO WORK DESIGN WEEK」発起人/オーガナイザー。&Co.Ltd代表取締役)

【開催日】2018年10月24日(水)

【時間】19:00〜21:00(予定)

【参加費】2,000円

【受付】お申し込みはこちらから ※外部サイトへリンクします

【場所】東京ミッドタウン・デザインハブ(ミッドタウン・タワー5F/東京都港区赤坂9-7-1)

>六本木未来大学特設ページはこちら

RELATED ARTICLE関連記事