森の学校2022 by 六本木未来会議 PROJECT REPORT【後編】

素材や自然と「対話する様につくる」講義で自分だけの花のオブジェを。

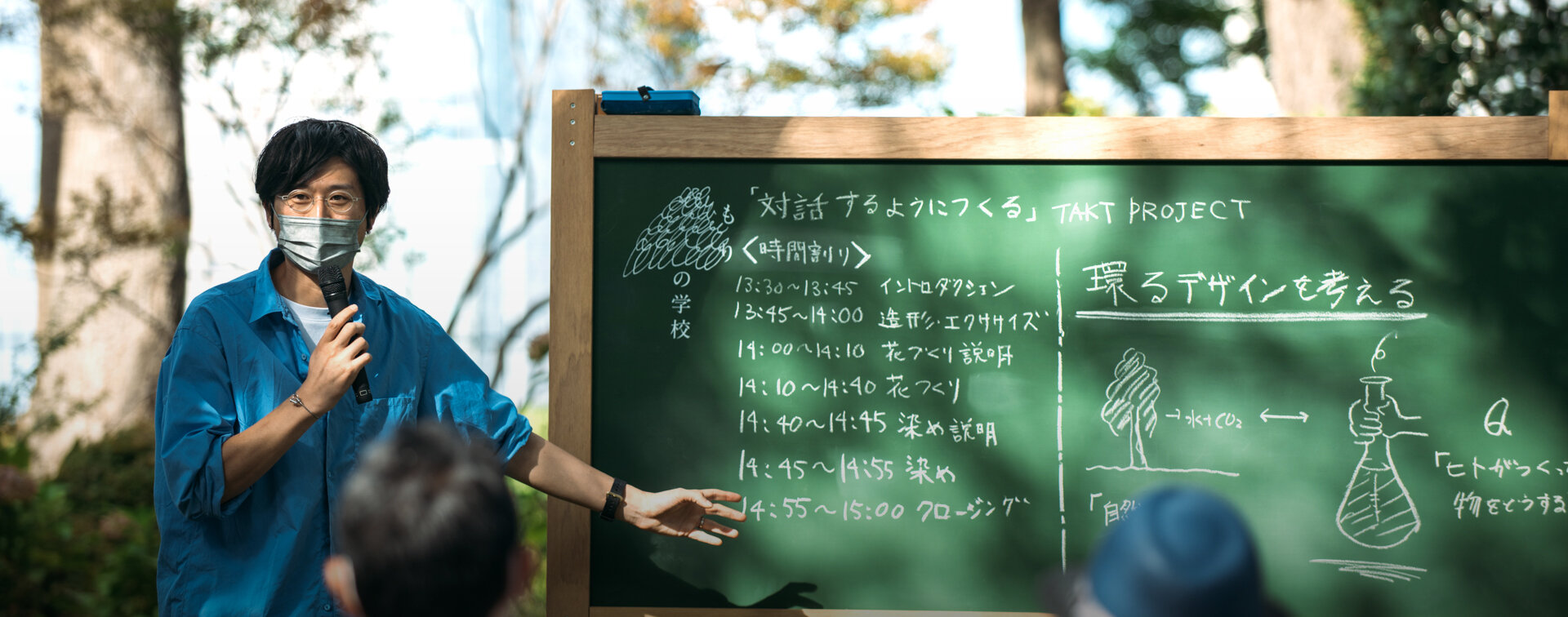

椿昇さんと長嶋りかこさんのクリエイターインタビューから生まれたアイデア実現プロジェクト「森の学校」。六本木という都心の自然の中で、フィジカルな触れ合いを通して感性を刺激し、育む場としてスタートし、今回は約3年ぶりに開催。講師を務めたのは、TAKT PROJECT 代表の吉泉聡さん。「対話する様につくる」をテーマに、「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2022」で展示されたインスタレーション《as it is. -equilibrium flower-》の花のオブジェをつくる授業を青空のもとで行いました。身の回りにある人工物=プラスチックに触れながら、自然と土地、自然と人間の関係を考える、そんな授業となりました。

ミッドタウン・ガーデンに育つ草木の色。

吉泉聡さん(TAKT PROJECT代表)が先生となって教える、「森の学校」は後半戦。花のオブジェをつくるワークショップは、草木染めの行程に入っていきます。

TAKT PROJECTのメンバーがミッドタウン・ガーデン内に咲くクスノキ、ヤマモモ、アガパンサス、サクラ、ローズマリーの5種の植物を採取し、あらかじめ染液を制作。

染めの作業はシンプル。色を引き出すため、媒染剤という金属が混ざった液体を花びらの先数ミリにつけ、ペーパータオルで拭き取った後、染料に花びらをちょんちょんとつけるだけ。すると、生地が染料を吸い上げ、ボケたように色が広がっていきます。

枝や葉から色とりどりの花が現れる。

早速、生徒たちもサンプルの色を見ながら、好みの染料を選んで染めの作業をします。「花びら部分でなくても、自由に色をつけていただいて大丈夫ですので」という吉泉さんの声に反応して、花びらに広く色づけする人、2色を使う人もいました。

「みなさんから、どうやって染液をつくったのかという質問をたくさん受けましたが、基本的には採取した植物を持ち帰り、鍋でグツグツと煮ただけ。枝や葉からつくった染液なのに、実際に染めるとピンクや黄色といった色になるのが感動的なんです」

こうして、"今、自分たちがいる場所"で育った植物で染めた、オリジナルの花が完成。生徒の皆さんは、自分だけのオブジェを大切に手元に置いて眺めたり、見せ合ったりして楽しんでいました。

弱い存在や環境と共鳴するものをどのようにつくることができるか。

授業最後には、吉泉さんが生徒たちに思いを伝えます。

「皆さん、いかがでしたか? 化学繊維などのプラスチックを自由に成形する機会って、そんなにないと思うんです。実際、自分の手で扱ってみたり、染めてみたりしたことで、今までのプラスチックの印象とはちがう感覚が、みなさんの中に生まれたらいいなと思っています」

青空教室終了後、《as it is. -equilibrium flower-》をあらためて鑑賞する人も。

「"as it is."は、花のオブジェだけがあっても意味がなくて、この自然の中で、人工物の花を美しいと思えることが大事。日が暮れると、花に仕込まれたソーラーライトが光るのですが、日が差しにくい木の陰など暗い場所にある花から、徐々に光り始めます。日の差し方や状況によって光り方はその日、その日で異なります。同じLEDでも雑踏のネオンを見るときとは違って、美しいと感じたり、見られてよかったと思えたりもする。人間の感性って、不思議ですよね」

《as it is. -equilibrium flower-》の背景には、こんな吉泉さんの思いもあります。

「人間って自然に対して弱い存在や周りから影響を受ける存在を、あまり人工物でつくろうとはしないと思うんです。どちらかというと、自然から切り離された、土地と結びつきのない存在にしてしまう。素晴らしいテクノロジーさえあれば、どんな局面も乗り越えられると人間は考えている。つまり、マッチョな姿勢を変えていないんですよね。でも、弱い存在や環境と共鳴し合えるようなものを、どう人工物でつくれるのかという問いを持ったとき、デザインにおける環境問題の考え方には、何か本質的なものが足りていない気がして。そもそもどう人工物と自然が共存できるかって、まだあまり試されていない気がします」

共に生き、共に死ぬデザイン。

《as it is. -equilibrium flower-》のインスタレーションを経て、吉泉さんの中に新たな展望も生まれたようです。

「インスタレーションは通常、期間限定で、長期間にわたって展示することはそう多くはないですよね。それに基本、一度置くとメンテナンスをしてきれいに保つという考え方になる。そうではなく、時間や季節とともに環境との関わり方が変わっていくような、長い時間軸を伴うインスタレーションができたら面白いなと思いました。そうすることで、作品と周囲の環境が共存するというところまでいけるかもしれない」

共存、共生という考えに、最近、新たな気づきを与えてくれた言葉があるそう。

「宮沢賢治の研究をしている方が、"共死"という言葉を使われていたんです。たしかに共生を考えるのであれば、共にどう死んでいくかも同時に考えるべきなんじゃないか、と。実際、人工物に対して、そこを重点的に考えることってないですよね。いかに鮮度を上げるかという、フレッシュさをデザインすることがほとんど。でも、もし共死という視点でつくるなら、デザインは全然違うものになるのかもしれない。そう思うと、共生とは随分一方的な考え方なのかなという感じもします」

五感の刺激から環境を思い、考える。

今回の授業を終え、あらためて屋外で授業をする意味を実感したと言います。

「今って視覚や聴覚を使う機会は多いけれど、ほかの感覚をあまり使えていない気がするんです。ところが、外にいると意図せず、勝手にいろんな感覚を刺激される。特に今の子どもたちは大人の人口に対し比率が少ないので、我々世代に比べ、大人からこうしなさいと正解的なことを教えられる機会が多いと思うんです。ただ、与えられるものだけじゃなく、自分で考えることってとても重要で。じゃあ、考えるとはどんなことを指すのか。僕は何かを触ってどう思うか、匂いをかいで何を感じるかも、頭で考えることと変わらないと思っているんです。結局、考えることは何かを思うことからしか始まらない。そう考えると、いかに五感に刺激を受けるかがとても大事ですよね」

子どもたちだけでなく、都心に住んでいる人たちは、「少なからず、いろんな感覚が抑えつけられている部分はある。でも、今回のような屋外では、ふと何かの匂いや音に出会えることもあります」と吉泉さんは話します。

「草木染めに興味を示す生徒さんが多かったのも、本能的に自然に感心があるから。都会に住んでいる方ほど、よりその傾向が強い気がします。きっと1年ごとにその感覚がどんどん増し、実際にアクションを起こす人も増えるはず。きっと、今は環境や自然、人工物への向き合い方において、転換期と言えるんじゃないかと思います」

"プラスチック"という身近で、日々触れているはずの存在に潜むさまざまな表情を知ることができた今回の森の学校。環境にいいこととはどんなことなのか、自分たちはどんなことができるのか、そんなことを五感を駆使して感じ取り、考える姿勢を学ぶことができる1日となりました。

これまでの「森の学校」の授業の様子はこちら

INFORMATION

森の学校2022「対話する様につくる」デザイナー・吉泉聡先生

開催日時:2022年10月23日(日)13:30~15:00

場所:東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン

詳細:https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/2022_pjt04/

RELATED ARTICLE関連記事