「六本木未来大学」第10回 「齋藤精一さん、プロジェクトを成功させるディレクションって何ですか?」講義レポート【後編】

第10回 講義レポート 後編 「齋藤精一さん、プロジェクトを成功させるディレクションって何ですか?」

六本木未来大学の第10回講師は、ライゾマティクスの代表を務める齋藤精一さん。現在10年目、インタラクティブな広告プロジェクトや先鋭的なメディアアート作品で注目されるクリエイター集団・ライゾマティクスが手がけてきたさまざまなプロジェクトは、どのような考え方でつくられてきたものなのでしょうか? 2017年1月31日(火)に行われた講義の様子をお届けします。

現代は、かつてないほどの変化が起きている時代。

情報のあり方、業界や業態、人々の考え方、働き方......。現代は、さまざまなことが「大きく変わる時代」だと齋藤さんは言います。たとえば、インテル創業者のひとり、ゴードン・ムーアが唱えた「半導体の集積率は18ヶ月で2倍になる」という「ムーアの法則」は、すでに去年あたりから成り立たなくなりはじめています。ほかにも、2045年にはシンギュラリティ(技術的特異点)が訪れてコンピュータの能力が人間を超えると言われていたり、今生きている人の寿命はおよそ90歳で、いずれ135歳まで寿命が延びるだろうと言われていたり。

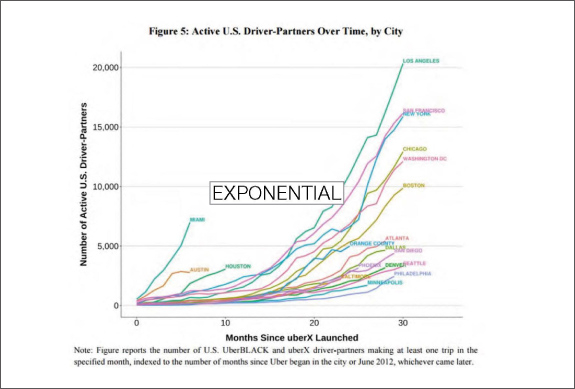

「今までとはまったく違う速さでテクノロジーが進化し始めている中、ビジネスのあり方も大きく変わっています。エクスポネンシャル(指数関数的)といわれていて、今まではユーザー数が一次直線的に上がっていっていたのが、ウーバーとかエアビーアンドビーでは、最初は15人だったのが、150人、1,000人、15万人という上がり方をするんです。個人メディアがどんどん普及して、今までのビジネスの法則とか情報流通の法則とかが大きく変わってきている。広告的に見るとターゲットもどんどん変わっていて、20代の追体験がまったくわからないみたいなことも言われています。人も企業も業界も、大きく変化しているんです」

そんな現代において、クリエイティブディレクションに限らず、すべての人が「非分野主義」的であることが重要、と齋藤さん。

「非分野主義は、MITメディアラボ所長の伊藤穰一さんが掲げている『Anti-disciplinary』という言葉を、僕が勝手に訳したもの。これまで話してきた『下流から上流へ』という話と非常に近いんです。たとえば、今まではマーケティングを見るのはマーケティングをやってきた人だけだった。でも、これだけ情報があるなら、プロダクトデザイナーがマーケティングに対して何か一石を投じることとかがあってもいいですよね。ライゾマティクスがアーキテクチャーを立ち上げたように、まったく違う業界からの視点で切り込むということはアリだと思うんです。僕の場合は建築に再び戻ったわけですが、自分の軸足はありつつも、できるだけいろんな分野と融合させるということですね」

「非分野主義」のわかりやすい例が、例えば、MITメディアラボなどで進められている、生きた細胞を利用した「バイオプリンター」。今までの日本の大学のシステムでこの研究をしようと思うと、たとえば生物学の学科に入って4年、大学院で2年学んだあと、電子工学で同じように6年間学んで、足掛け12年間。ところが、MITメディアラボでは、その両方を同時に学ぶことができます。

「こういう考え方が、これからすごく増えてくるだろうなと思っているんです。ひとつのプロフェッショナルであることは大事ですが、クリエイティブディレクションをはじめどんなことにおいても、分野をできるだけ多く横断するということが重要になると僕は思っています。そのためにも、他業界でも通じるプロトコルを持とうということ。たとえば僕の場合は、エンターテイメントの分野で使う言葉と、建築の分野の人たちと話すときの言葉はまったく違いますが、自分で共通言語を持って話していこうということをやっている。これは、ディレクションをする人間として持たなければいけない考え方だと思っています」

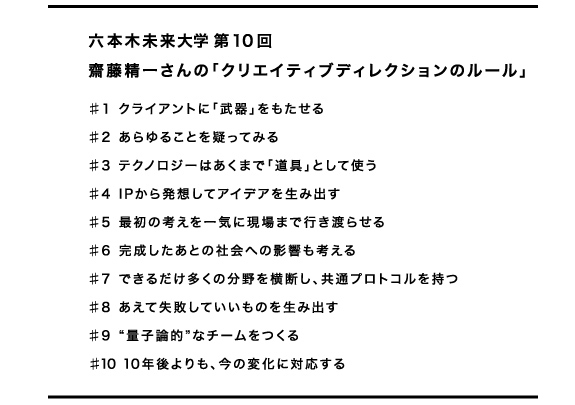

【クリエイティブディレクションのルール#7】

できるだけ多くの分野を横断し、共通プロトコルを持つ

考えるよりも、まずつくってみる。

「あとは『考えるよりつくる』ということも重要です。よく文字だらけの資料がありますよね。それだけ思考を重ねているということは、すでにモノがつくれる段階までいっているということだと思うんです。そうであれば、PDCAと言われているように、一度つくってみて失敗することも含めて進めていくことが大事だなと思うんです。つまり、想定失敗をするということ。これを認めてくれるクライアントはまだまだ少ないのですが、僕らはあえて一度失敗してPDCAを回していくということをやっています」

【クリエイティブディレクションのルール#8】

あえて失敗していいものを生み出す

スイミーのような「離散性」のあるチームに。

「僕はこれから、『量子論の時代』に入ると思っています。クアンタム・ストラクチャーとかよく言いますね。デジタルの本質は『離散性』にありますが、ウーバーにしろ、エアビーアンドビーにしろ、今まではひとつの固まりととらえられていたものを、細分化して考えることで成功している。レオ・レオニの『スイミー』という話がありますよね。今までの企業が大きな魚だったとすると、これからの企業やものづくりって、小さな魚の集積で大きい魚をつくるということになると思っています。大きな魚は、潮の流れが変わったら大きく旋回しますよね。でも、小さい魚は分散してもう一度戻ることができるんです」

一人ひとりが非分野主義的に振る舞い、異なるバックグラウンドから意見を出して、ひとつのものをつくる。そういうチームのあり方が、これからは必要になってくると齋藤さんは教えてくれました。

【クリエイティブディレクションのルール#9】

"量子論的"なチームをつくる

これまで、さまざまなプロジェクトを例に進められてきた講義も、いよいよ結論へ。最後には、齋藤さんが現在、興味をもっているいくつかのことを話してくれました。もっとも注目しているのは、今後、東京がどのようにアップデートされていくかということだそうです。

今、東京が、日本が思っていること。

「ここ東京ミッドタウンも10年目ですが、ここ10年の間に、虎ノ門、日本橋、池袋、羽田空港跡地など、いろんなところで都市開発が始まっています。ただ、気になるのは、それぞれが独自に動いて、歩調を合わせることなく進んでいるように思えること。だから、最近はそういう情報を根こそぎ集めていますね。そのほか、都市の3D化の可能性を探ったり、1964年の写真を収集して、当時の3Dデータをつくる試みをやっていたり。いろいろなことをやっています」

そのうちのひとつが、六本木アートナイト2015で行った、Googleトレンドなどさまざまなパブリックデータを収集して「六本木の今」をビジュアル化したプロジェクト「六本木データオブマインド」を進化させた「City Ai」というプロジェクト。

「"街がもし話せたら"ということでやったプロジェクトは、すごく難しい面もあるのですが、ぜひSNSなどを使って続けていきたいと思っています。これは実際にR&Dがスタートしています。今、東京が、もしくは日本が何を思っているのか。それを知りたいですね」

10年後には、何をしているのかわからない。

そして、最後に話してくれたのが、齋藤さんが息子から投げかけられたという、ある問い。

「息子が5歳のとき、公園で遊んでいたら『お父さんって大きくなったら何になるの?』って言われたんですよね。『お父さん、比較的大きいけど』みたいな話なんですが(笑)。でも、実際に今の時代は10年後にどうなっているかわからないし、寿命が90歳、130歳になるということを考えると、あながちおかしな問いでもない。10年前に、都市3D化の可能性を探っているとまったく思っていませんでしたし、都市3Dのスキャン方法がこれだけ発達しているとも思っていませんでした。iPhoneのような、CPUもネットワークもカメラも積んでいるデバイスがみんなのポケットに入っているとも思っていませんでしたし。だから、未来ではバック・トゥ・ザ・フューチャーみたいに車がばんばん空を飛んでいるかもしれないし、今から先のことを構える必要はないと思っているんです。それよりも、今の状態にどれだけ早く対応することができるか。それが一番大事かなと思っています」

【クリエイティブディレクションのルール#10】

10年後よりも、今の変化に対応する

「クリエイティブディレクションで大事なのは、自分が何者なのか、自分のバックグラウンドは何で、今自分は何に興味を持っているのかをさらけ出していくことだと思います。自分の専門性だけでなく、趣味は何なのかとか、何に興味があるのか。知識、思考、回路、友達、チーム、技能、技術、人生、すべてを道具として使って、自分は何をすべきかを考えてほしい。いいアイデアを出すことはもちろん大切ですが、それは訓練すればできるようになります。それよりも、さまざまな個性をもつ人一人ひとり、みんなが同じ方向を向いて、チームでものをつくることが、プロジェクト成功の最大の秘訣だと思うんです」

RELATED ARTICLE関連記事