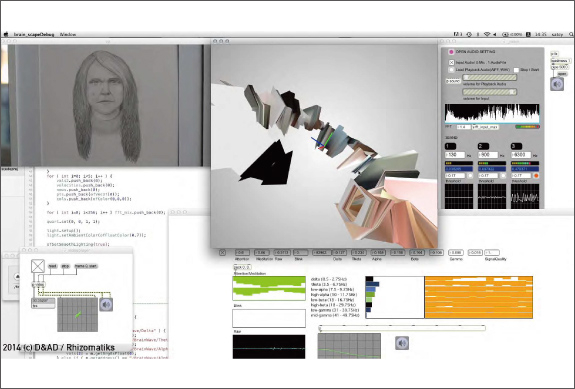

真鍋大度「electric stimulus to face -test3 」(2008年)

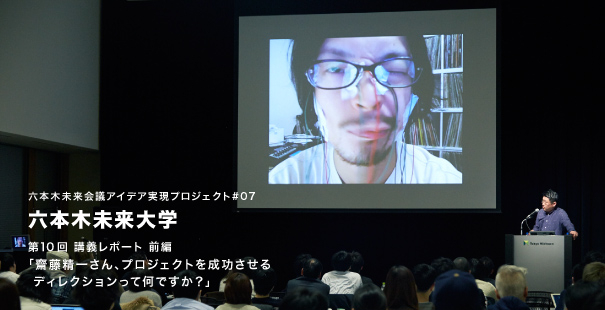

六本木未来大学の第10回講師は、ライゾマティクスの代表を務める齋藤精一さん。現在10年目、インタラクティブな広告プロジェクトや先鋭的なメディアアート作品で注目されるクリエイター集団・ライゾマティクスが手がけてきたさまざまなプロジェクトは、どのような考え方でつくられてきたものなのでしょうか? 2017年1月31日(火)に行われた講義の様子をお届けします。

「ライゾマティクスの強みのひとつは、前例がないものをつくるということです。言うのは簡単なんですけれど、これが非常に難しい。『前例がないものをつくってください』と言われて提案しても『参考事例はありますか?』と言われたりして、それを今つくっているんだよって話をするんですけれど(笑)」

これまでさまざまなプロジェクトに取り組んできた齋藤さんが、最近考えているのが「クリエイティブは追うものなのか、追うものをつくるものなのか」ということ。道具論的には、最初に自分たちが道具をつくり、次に道具が自分たちをつくるという構造がある、と齋藤さんは言います。

「個人的に21世紀で一番すばらしい"道具"は、スマートフォンのように集積回路が小さくなったことと、人工衛星によって位置情報がとれるようになったということ。僕らはそういった技術を加味しながらものをつくっています。たとえば家をつくるとき、既存のカタログから選ぶのか、それとも何もないところから選ぶのか......。僕らがいい提案をするのは当たり前のことだとして、その上で僕がよくやっているのは、クライアントの担当者を、決裁や予算取りができる"経営者"的に動けるようにするということ。担当者に武器を持たせて『僕が言うんだからやりましょう』というくらいの人になってもらうんです。前例がないものをつくるときのクリエイティブディレクションでは、いかにいいチームをつくるかということがすごく大切です」

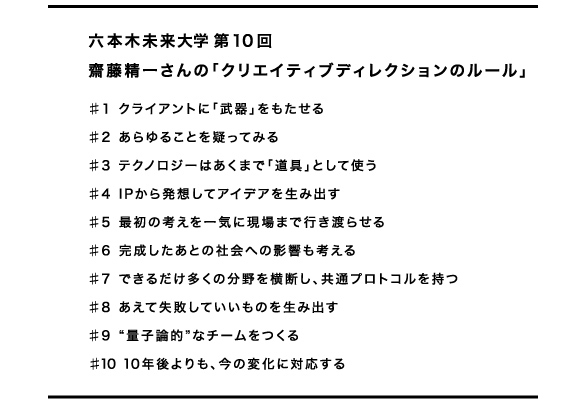

【クリエイティブディレクションのルール#1】

クライアントに「武器」をもたせる

では、これまでライゾマティクスは前例のないプロジェクトをどのようにして生み出してきたのでしょうか。その基本的な考え方は「下流から上流へ移行する」というもので、きっかけは、当初、バナーの制作やインサイトの構築を手がけていたライゾマティクスに、ある商品のキャンペーンサイト制作の依頼がきたことでした。

「僕は『この商品は売れないので、そもそもプロモーションをする必要がない』と言ったんです。もっと、商品をイチからつくっていくことを一緒にしたほうがいいんじゃないかと。商品を開発するとき、企業はR&Dを行って、どういうマーケットでどういう商品が売れそうだということがわかるんですが、最終的に商品化されたときには、R&Dチームは、いつ、どんな商品名で、どんな価格で、どういうキャッチコピーで売られているのかも知らないということがよくある。でも、最終的に広告をつくるのであれば、商品開発のところまで携われればコミュニケーションが、商品の強みがしっかりしてくるような気がしたんですよね」

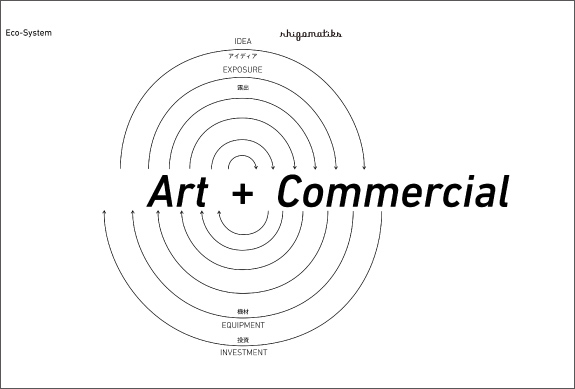

そもそも、齋藤さんがライゾマティクスを設立したのは、「アート」と「コマーシャル」の両方を融合させるため。齋藤さん自身は東京理科大学とコロンビア大学の建築学科出身、ニューヨークの建築事務所から広告代理店に移り、その後ずっとやりたかったというアート業界へ。そこでアートだけでは成り立たないことを痛感したのだそうです。

「アーティストも食べていかなければいけないので、お金を稼ぐための活動もします。でも、僕も含めて、アーティストって、そういう仕事ではあまり名前を出したがらないんですよ。最初に、真鍋(大度)と千葉(秀憲)と話したのが、アートをどうビジネスにするのかということ。ライゾマティクスはアートのような聖域の仕事とコマーシャルというか消費と結びついた活動の両方を含んだ会社にしよう、作品もつくるし、それをコマーシャライズしてお金を稼ぐというような会社をつくろうと思ったんです」

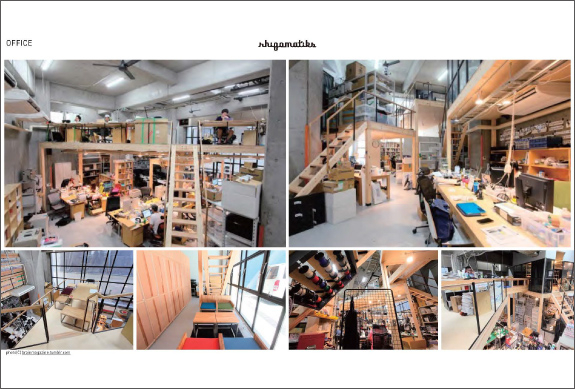

「これがウチの会社なんですけれど、ごちゃごちゃです(笑)。ケーブルがいっぱいありますけれど、デバイスチームがセンサーやモーターなどいろんなものをつくっている一方で、プロジェクトマネジメントをやる人もいる。基本的には、『アート』として僕らがやりたい方向をつくり、『コマーシャル』として代理店やプロダクションと一緒に形にしていく。たとえばアートは問題提起をする側なら、コマーシャルは問題解決をするというように、それぞれ持っている概念が違うんです」

特に齋藤さんが重要だと思っているのが、一般的な企業でいう「R&D」の分野。研究開発のチームがいろんなセンサーやデバイスをつくり、それをコマーシャルではどう使ってマネタイズをしていくかを考える。アートの新しいアイデアをコマーシャライズして資金を生み出し、それを元にまた新しいものをつくっていくというサイクルを重ねて、ライゾマティクスは成長してきました。また、エンターテインメントに特化しつつ、アカデミックな側面にも比較的精通していることも特徴のひとつなのだそうです。

アートとコマーシャル、アカデミックとエンターテインメント。一見、相反する2つを融合することで、前例のないプロジェクトを生み出してきたライゾマティクス。その根底にある考え方は、「ハック」だと齋藤さんは言います。

「ハックって、もう半分死語みたいになっていますけれど、僕はすごく好きな言葉。要は『疑ってみる』ということですね。たとえば、ペンはどうしてこういう形なんだろうとか、今、どうして僕がみなさんの前で話をしているのかとか、全部疑ってかかるということをライゾマティクスではやっている。この視点は何にでも使えます。『下流から上流へ移行』ということでも、ウチの会社って何なんだろうと疑いながら次の方向に向かってきたわけです。広告だけじゃなくて商品開発をやりたいとか、R&Dだけではなくて本当の商品をやりたいとか。要は、疑ってかかるという"自主トレ"をずっと続けてきました。そこから生み出したものをエンターテインメントとして楽しんでもらい、少しでも何かを持って帰ることができるようなプロジェクトをつくろうと、いつも思っています」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

あらゆることを疑ってみる

真鍋大度「electric stimulus to face -test3 」(2008年)

ここからが本題、話はディレクションの方法へ。ライゾマティクスは、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの『千のラプトー』という本に登場する概念「リゾーム(rhizome)」から名付けられました。リゾームとは地下茎や根茎という意味で、「ざまざまなプロジェクトを通じてモノ、コト、場所と関係し合いあらゆる方向に根を複雑に伸ばし、増殖していく」というのがライゾマティクスのコンセプト。その多彩な作品を紹介しながら、話は進んでいきます。

ライゾマティクスのプロジェクトが「下流から上流へ」移行してきたことで生み出されたものなら、「ディレクション」とは「上流から下流へ」、プロジェクトのDNAを末端まで持っていくという行為です。ただし「ここが非常に難しい」と齋藤さんは言います。

「僕らの会社って、いい意味でも悪い意味でもブラックボックスだったんです。僕も端から見ていて思うんですが、頼んだらなんでもできそうだという、魔法使いみたいな感じがある。それはそれでいいのですが、ディレクションをするという観点からみると、社外的にも社内的にはやりづらい面があって。そこで、10周年を機に脱構築しようということで、会社をリサーチ、デザイン、アーキテクチャーの3つに分解したんです」

作品的、さまざまなテクノロジーを使って実験的な作品を生み出す「リサーチ」、クライアントとともに広告や商品開発を手がける「デザイン」、建築や都市開発の分野にテクノロジーを導入する「アーキテクチャー」。それぞれについて、実際の事例とともにその内容を教えてくれました。

ライゾマティクスリサーチでは、音楽信号で顔の表情筋を動かす映像作品「electric stimulus to face」から肉眼の映像とCGをシームレスにつないだ映像を体験できる「border」、アーティスト・ビョークのVR動画で制作されたプロモーションビデオ「Bjork Digital」など、先進的な技術を使った作品を生み出しています。

「真鍋(大度)と石橋(素)の2トップで、多種多様な技術を使って実験をしています。たまにスタジオに行くと、ボールを跳ねさせたり、風船を飛ばしたり、BB弾で何か打って彫刻みたいなのつくったりと、よくわからないことをやっている(笑)。謎なんですが、実は一連の文脈があって。ハックの発想で、今まで交わらなかった分野や表現、機材とかを使って、自由な発想でいろんなものをつくる。それをアーカイブして、いろんなプロジェクトに使っていくということをやっています。比較的、クライアントがいないものが多いんですが、テクノロジーを軸に作品をつくっていくというのではなく、テクノロジーを道具として使ってしっかり表現をしていくというところで、コンセンサスがとれていると思います」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

テクノロジーはあくまで「道具」として使う

ライゾマティクスデザインでは、紫舟さんという書家と一緒に書をずっと書き続ける作品をつくったり、メガネメーカーのJINSとメガネ型ウェアラブルデバイス「JINS MEME」のマーケティングやソフトウェアのコンセプトを手がけたりと、さまざまなプロジェクトを展開。最近では、セブンドリーマーズと世界初となる全自動衣類折りたたみ機「ランドロイド」を手がけました。

「セブンドリーマーズは、BtoBでカーボンファイバーを扱っている会社が母体となり、これからはBtoC向けの商品を自社ブランドで開発したいという想いでできた会社です。ライゾマティクスデザインでは、ブランドの立ち上げからクリエイティブパートナーとしてサポートしていて、彼らが開発した『ランドロイド』を、試作機の段階から、ブランディング、UX開発、製品デザイン、展示会などのクリエイティブ全般を担当しています。これは僕のディレクションの特徴ですが、よく『御社のIP(知的財産)を見せてください』って言うんです。IPというのは Intellectual Property、パテント(特許)や技術のこと。それを組み合わせて、今まで誰も思いつかなかった、もしくは社内では思いつかなかった、新しい製品をつくり出す。たとえば、BOSEがメルセデスのサスペンションをつくったり、富士フイルムが消しゴムをつくったりしたのもそうですよね」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

IPから発想してアイデアを生み出す

そのほか、2019年に実物大の「ガンダム」を動かすことをめざすプロジェクト「ガンダム GLOBAL CHALLENGE」に関わり、バンダイナムコ社内で流す映像も手がけました。

「せっかくつくらせていただくなら、やっぱり今までとは違う切り口で、アニメではなく実写でやりたいと思って。お台場の実物大のガンダムは武器を持ってないんです。ガンダムは、戦争を描くものじゃなくて、儚さとか、そういうものを語りたいというものから始まっている。仕事をいただいた日にスクリプトを一気に書いて、それを制作チームに送り、監督を決めてやり取りをして。そうしたら、ガンダムオタクの人がストーリーのつじつま合わせをしてくれたり、関わる人みんなが『つくるんだったらとことんいいものを』とやってくれた。みんなが同じテンションで動いたからこそできたプロジェクトです」

【クリエイティブディレクションのルール#5】

最初の考えを一気に現場まで行き渡らせる

「10年目にしてアーキテクチャーをつくったのは、2013年にやった『建築家にならなかった建築家たち』という展覧会がきっかけ。僕が建築学科を出たのに建築家にならなかったのは、若気の至りで『こんな遅いものはつくってられない』と思ったから。でも、いちクリエイターとして僕は何をつくるべきなのかというところに立ち戻って、建築的にいろんなものを解釈して、今までライゾマがやってきたテクノロジーを使った表現を、建築にどう入れていくことができるかということをやっています」

たとえば、脳波でカーテンを動かすインスタレーション「CURTAIN WALL THEATRE」、プレイする選手の動きにリアルタイムでLEDライトが反応するバスケットボールコート「House of Mamba」、かつて発電所だったロンドンの巨大な「バターシーパーク」でプロジェクション・マッピングを行ったナイキ「FUEL」のプロモーションイベント。さらに「上流から下流まで、なんなら現場で出る弁当まで見ていた」というプロジェクト、KDDIのプロモーションCM「FULL CONTROL」も。

「街をスマホでハックできるんじゃないかという発想でつくったのが『FULL CONTROL』。最初、渋谷のスクランブル交差点にサンタクロースが出てきて、パーティーが始まるんですが、ここが物議をかもし出しまして。知り合いから『許可取らずに撮影したでしょ、やらかしたね』みたいなことを言われたんです。でもそのシーンはCGなんですよね。面白かったのが、行政の方とかにこれを見せると、こういうことは実際にやるべきなんじゃないかというディスカッションが起こったりしたんです。ものをつくった結果、社会がどうなるか、人が思っていることがどうなるのかというところまでしっかりとディレクションができると、表現も次のレベルにいけるんじゃないかと思っています」

【クリエイティブディレクションのルール#6】

完成したあとの社会への影響も考える

「FULL CONTROL」の続編では、スマホで噴水をコントロールしたり、タクシーを動かしたりするシステムを実際につくり、増上寺をプロジェクションマッピング。今度はCGに頼らず、すべてをリアルでつくりました。

「これをやるのに、行政との協議がすごく多かったんです。今まで無理だったことって、今回も無理だろうというリミットがどうしてもかかるじゃないですか。でも、このときは意外といけるなという手応えがあって。打ち合わせをしているときに『そもそも無理ですよ』と言われたんですが、とはいえ1回話を聞きに行ってみたら、意外と普通にドアが開いたということがあって。最近は国家戦略特区になって特例として認めてくれるようなところもあるので、そういうことを勉強しておくと、今までにないことも可能だとわかったりすると思います。ここまで紹介したライゾマティクスのプロジェクトは、どれも、テクノロジーや知識、機材を「道具」として投入し、つくったもの。自分やクライアントが持っている道具を掛け合わせると、今まで見たことのないもの、新しいものができるということです」