「六本木未来大学」第9回 「水野祐さん、クリエイティブディレクションに必要な法との付き合い方って何ですか?」講義レポート【後編】

第9回 講義レポート 後編 「水野祐さん、クリエイティブディレクションに必要な法との付き合い方って何ですか?」

六本木未来大学の第9回講師は、弁護士の立場からさまざまなクリエイティブ・プロジェクトに携わる水野祐さん。法律事務所を経営するかたわら、芸術文化関係者への無料法律相談を受け付ける「Arts and Law」の代表理事を務めるなど、さまざまな形でクリエイティブ分野で活躍しています。2016年11月14日(月)に行われた講義で語ったのは、著作権の考え方、法を活用して仕組みをデザインする方法、さまざまな分野でのイノベーション事例まで。クリエイティブに関わる人必見の内容をお届けします。

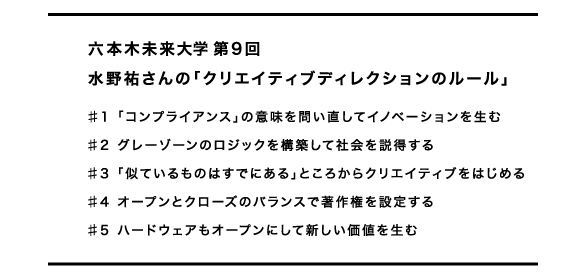

著作権法が問うのは「似ている/似ていない」だけではない。

水野さんは美大などで著作権法に関する講義することもあり、その際に用いるのが、会田誠さんの作品「あぜ道」と、野田凪さんが手がけたHALCALIのCDジャケットを比較するというケーススタディ。どちらの作品も、後ろ姿の女性の髪の分け目と、その先に伸びる道に連続性をもたせたものです。

「この2つの作品を、似ているか似ていないかだけで考えてもあまり意味はありません。著作権で保護されるだけの独自性があるかどうか、そして似ている部分が『アイデア』か『表現』か、また依拠性(先行する作品にアクセスし、それを参考にしてつくったかどうか)を法律家は確認します。著作権法は、アイデアではなく具体的な表現を保護する法律。『分け目』と『道』を組み合わせる点はアイデアとも言える。一方で、『分け目』と『道』を組み合わせる表現は他にもあるなかで、会田さんがあえてこの表現を選択しているのだと言うことができれば、それはアイデアに留まらず具体的な表現であり、その部分が似ているとも言えます。もう少し俯瞰してみれば、野田凪さんの作品は会田さんの作品のパロディやオマージュとも捉えられる。ただ、その観点からみると、会田誠さんの作品も、日本画の巨匠である東山魁夷の『道』という作品へのオマージュだろうという意見もある。著作権侵害を単に似ているか/似ていないかの印象論ではなく、何が作品の『本質』なのかを考えていくことは面白いし、突きつめれば著作権侵害の問題は、無味乾燥な法的な問題ではなく、作品を観るとはどういうことかというところにも行き着くのではないかと思っています」

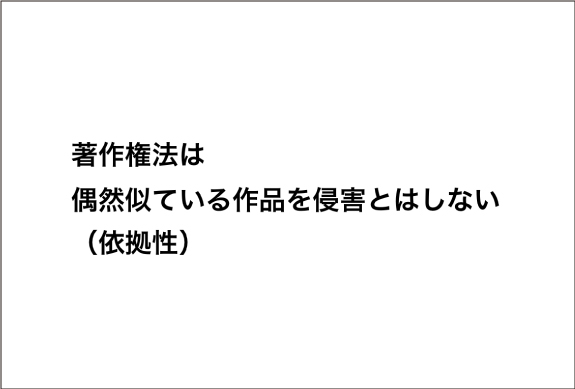

水野さんいわく、「著作権法は偶然似ている作品を侵害とはしない」。同じ時代に生きて同じ空気を吸っているクリエイターが、同じようなアウトプットをするということは実際にあり、同時にアイデアを思いついている人は何人もいるはず。著作権法でアイデアが保護されなかったり、登録制の産業財産権(特許や意匠、商標など)とは異なり、作成した段階で権利として保護されうるのはそのため。

「東京オリンピックのロゴでは、法的には問題にならなかったことが社会的に大きな問題になりました。私たち素人からすると、突然アイデアが降りて来るような"クリエイティブ神話"を期待してしまう。でも、今は『似ているものはすでにある』というところからクリエイティブをはじめていかなければいけない時代なんだと思います」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

「似ているものはすでにある』ところからクリエイティブをはじめる

届け方をデザインする仕組み「クリエイティブ・コモンズ」。

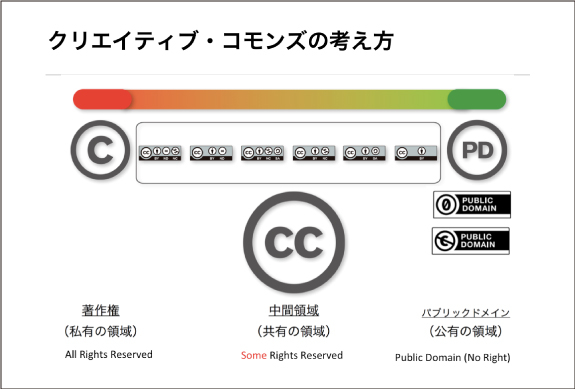

著作権法という法律が存在する一方で、インターネット時代における新しい著作権のルールも生まれています。そのひとつが、水野さんもその普及に尽力している「クリエイティブ・コモンズ(以下、CC)」。作者が自ら「この条件を守れば作品を自由に使っていい」という意思表示をするためのライセンスで、WikipediaやYouTube、さらにはホワイトハウスのウェブサイトなどでも採用され、欧米を中心に広まっています。

「アメリカで著作権法ができた当初、著作権の保護期間が14年だったのが、28年、50年と延び、今では70年になっています。20世紀までの著作権を巡る世界観は、(C)やオールライツリザーブドと表記される『著作権保護』か、知的財産権が発生していない状態『パブリックドメイン』しかなく、しかもオールライツリザーブド状態がどんどん強化されていったというものです。CCはいわば、(C)の100とパブリックドメインの0との間に、60とか50とか40とか、そういう中間のレイヤーがあることを発見した概念だと言えます」

また、権利保護の問題とは別に、以前は企業を通してコンテンツが拡散するのが一般的でしたが、インターネット登場以降はクリエイターがユーザーと直接つながるようにもなりました。クリエイターはコンテンツだけではなく、コンテンツの届け方も考える必要が出てきたと水野さん。

「権利関係や法律、利用条件の設定をデザインする必要が出てきているし、そこを設計するのが面白い。CCはそのためのひとつのツールなんです。それに、契約や権利処理のコストを削減することにもつながる。大切なのは、国がつくった著作権法というルールじゃなく、クリエイターとユーザーが『契約自由の原則』を最大限に利用して直接コンテンツの届け方をデザインするための仕組みだということ。決して『これからはCCを使ったほうがいい』というわけではなく、クリエイターに選択肢が増えたことが重要。私は権利を保護する側から警告書を送る仕事もしまくってますしね(笑)」

そのほか、初音ミクやくまモン、佐藤秀峰さんのマンガ『ブラックジャックによろしく』などのオープン化の事例を挙げ、必ずしもCCを採用していなくても、CC的な発想でつくられているコンテンツが増えていることも教えてくれました。

「たとえば初音ミクはよくオープンだっていわれるけれど、半分は間違いなんです。オープン&クローズ戦略といいますが、オープンなのはイラスト部分で、音声ソフトウェアはガチガチのライセンスで保護されています。そのバランスをいかに設計するかが重要になってきていますね」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

オープンとクローズのバランスで著作権を設定する

著作権に限らず、オープンソース化の動きは顕著です。ツイッターやグーグルは産業財産権、特許権をオープンしていたり、自動車メーカーのテスラやトヨタは特許を開放して市場規模を拡大しようとしていたり。水野さんが最後に語る、法とクリエイティブディレクションを巡るこれからの考え方とは?

リーガルデザインで、イノベーションを起こす。

「ここまでは主にコンテンツ分野を念頭に置いて話を進めてきました。ですが、昨今ではハードウェア、建築、不動産、そして都市にもオープン化の動きは広がっています。なぜかというと『余白』を生み出すことで参入障壁が下がり、他分野からさまざまな領域の資本を巻き込んで『ブリコラージュ(寄せ集めてつくること)』できるから。その先にイノベーションがあるんじゃないか、そう考えています」

たとえば建築の分野では、リノベーション物件が増えています。人口減少に伴って空き家や空き室が増え、特に地方では、新築よりも減築が注目されています。また、今までのように不動産オーナーが所有権や賃借権から利益を生むことが難しくなっており、そういった権利を一度手離し、流動化させて価値を上げる試みが活発になっているというのが水野さんの実感。

「たとえば、私のクライアントで、『MADCITY」と銘打って松戸や武雄などでまちづくりをしている、まちづクリエイティブという会社は、自分たちが空き家、空き室をいったん借りうけ、それらの物件をクリエイターに安く転貸することで、あたらしいまちづくりを行っています。あるいはルーヴィスという会社は、設計料を低額に抑える代わりに、ロングスパンでテナント料から設計料を回収する設計契約や工事請負契約のモデルをつくったり。不動産分野でも、ハードを流動化させようという面白い動きが出てきています」

【クリエイティブディレクションのルール#5】

ハードウェアもオープンにして新しい価値を生む

さらに水野さん自身も、CCの活動などで培った契約を自由に設計・デザインする考え方が、一般的な分野でも通用するのではないかと考え、慶応大学SFCで「リーガルデザインラボ」を新たに立ち上げたそうです。

「『リーガルデザイン』という考え方のきっかけは、ドイツのアウトバーンにあります。アウトバーンには標識が非常に少なくて、その代わり、傾きや道路のカーブで自動車の速度をコントロールしているそうなんです。学生の頃、法律でも同じことができるかなと思ったんですよね。そしてCCの活動にも長く関わってきて思うところもあって。リーガルデザインは、簡単に言えば、デザインやテクノロジーの力で、構造的な仕組みをつくって人の行動を促進したり規制したりしようという試み。法律のインターフェイスを開発したり、新しい技術に即応する社会制度を生み出すプロトコルを研究したり、まだまだ未知数ですが、法律分野でもイノベーションを起こしていきたいと考えています」

ルールを守るだけでなく、超えていくための努力を。

「現実は、絶えず変化していきます。当たり前ですが、法も変化していかなければならない。法令遵守という言葉がありますが、『ルールに従う』ということは単に守るだけじゃないと思うんです。むしろ、ルールの意味を考え直していく、常にルールを超える努力をしていくということなんじゃないか。もちろんこれは私の仮説です。でも、それを法律でやっていった先に、自分たちでルールをつくっていく社会が訪れるはず。そこに対してできることを、これからもしていきたいと思っています」

RELATED ARTICLE関連記事