INTERVIEW

84

Tadao Ando / Architect

安藤忠雄建築家

Tadao Ando / Architect

『建築も街の魅力も、人の思いと手によってつくられる』【前編】

機能的で合理的ばかりがいいとは限らない。街も人生も、時には思い切ったことを。

日本を代表する建築家であり、世界のANDOとして、建築の可能性に挑戦し続けてきた安藤忠雄さん。六本木は自身が設計した『21_21 DESIGN SIGHT』もあり、縁の深い街でもあります。今秋、国立新美術館では、過去最大規模となる展覧会『安藤忠雄展-挑戦-』も開催。建築家としての原点から都市への眼差し、そして、これからの社会への提言まで。背中を押される言葉がつまったインタビューをお届けします。

生活能力と体力をかけ、住むことを楽しむ。

私が1976年に設計した住宅に『住吉の長屋』という、ある面では悪名高き家があります。中庭を通らないと居間から台所に行けない家で、建築の評論家は、それが使いにくいと言うんです。近代建築は「機能的で合理的で便利」なものがいいと言われているときに、『住吉の長屋』は、合理的ではなく不連続。2階のベッドルームからトイレに行こうと思ったら、雨の日は傘をささなければならない。それはたしかに、不便かもしれません。

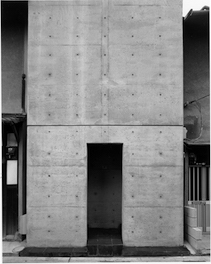

住吉の長屋

1976年竣工。限られた予算と敷地条件の中で生まれた、コンクリート打ち放しの小住宅の金字塔。敷地面積は約57㎡で間口はわずか2間。敷地の1/3近くを占める中庭は建蔽率をクリアするための策でもあり、この中庭によって通風と採光が確保されている。

1976年、大阪府大阪市(撮影:新建築社 写真部)

でも、住む人にはそれほど評判は悪くありませんでした。中庭があるからこそ光が入り、風が抜けるということを住み手がいちばんよく知っていて、40年以上経った今でも住み続けてくれています。この『住吉の長屋』をはじめ、私たちに設計を依頼してくれた家の住人は、自らの生活能力と体力をかけ、住むことを楽しんでいるように感じます。

私の建築家としての原点は住宅ですが、家というのは、その場所固有の環境をはじめ、住み手が抱えるさまざまな要件によって異なるものです。そして、住み手それぞれの思いや生き方を受け止める、極めて「人間的」なものです。

機能的で合理的であることばかりがいいとは限りません。規格化されて、均一に整えられたマンションはたしかに住みやすいけれど、おもしろくもなんともない。東京にいても大阪にいても、3LDKは3LDK。どこにいても変わりないなんて、住み甲斐がありますか? それは、街も同じではないでしょうか。

街は経済効率だけで、できあがるものではない。

日本のオフィス街には同じような四角い箱形のビルがひしめき合っています。なぜ、あんなにも同じような、四角いビルが建ち並んでしまうかというと、そのほうが効率よく、利益とスケジュールの計算がしやすいから。まさに機能的で合理的。でも、街は経済的な効率だけでできあがるものではありません。土地をいくらで買って、いくらで建物をつくり、いくらで売る......そんな計算だけで考えられた街の中に、"人間"の居場所はあるでしょうか。少しは計算から外れたり、曲がったり、思い切ったことを考えないと、街だって、人生だって、おもしろくありません。

そういう意味で、六本木は個性的な街になっているなと思います。特に、『21_21 DESIGN SIGHT』一帯のこの緑はよく残したな、と。

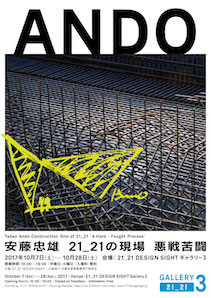

その21_21では、この秋に『安藤忠雄 21_21の現場 悪戦苦闘』が開催されますが、もともと21_21のプロジェクトの基本構想がスタートしたのは2003年。文化施設を東京ミッドタウンの敷地の中心から少し離れた場所につくりましょうとなったとき、「あんな敷地の隅につくっても上手くいかないだろう」という意見が多くありました。でも、ミッドタウンの開発担当の方々は、やってみようと思い切った判断をされた。敷地の端の、しかも緑の中に、ひっそり佇んでいる低層の建物があってもいいじゃないか、と。よくぞ、この計画を通してくれたと思います。

『安藤忠雄 21_21の現場 悪戦苦闘』

国立新美術館で開催される『安藤忠雄展-挑戦-』の連動企画。公共空地に囲まれた敷地環境を壊すことなく、デザインの建築としてその存在を主張するためには──。安藤氏の21_21における挑戦の詳細が、完成までのプロセスと共に紹介される。

会期:2017年10月7日~28日

会場:21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

http://www.2121designsight.jp/

六本木には文化的なものはすべて揃っている。

都市というテーマに対し、私が一貫して試みてきたのは明確な機能を持たない"余白のスペース"をつくること。そして、その余白を"人が集まるきっかけ"にすることです。21_21で試みたことのひとつも、ここが街の余白として人々に親しまれ、何か新しいことを始めたり、発信したりする"きっかけの場"になることでした。

建物としては、『21_21 DESIGN SIGHT』のディレクターのひとりである三宅一生さんの「一枚の布」というコンセプトを受け、屋根を1枚の鉄板にする、といった技術的な挑戦が数多くあるのですが、まずもって、このエリアを今のような形で残せたことは本当に幸運だったと思います。

完成から10年が経ち、今もいい形になっているけれど、もう10年経ったら、さらにこの辺りはよくなりますね。木々の手入れもしっかりされていて、けっこういい森になってきている。それは、ここを使う側の人たちが、がんばってきたからです。そういう人の思いや人の手でできていくのが街なのだということを、六本木で示すことができたらすばらしいのではないかと思います。

私は、六本木には、もう文化的な施設や要素はすべて揃っていると思います。新しいものは何もいらない。あとは、今あるものをどう使っていくか。美術館などの施設を使う側の大胆なアイデアにかかっていると思います。

建築も、街もすでにあるものを味方にすることが大事。

『21_21 DESIGN SIGHT』のスタートをもう少し振り返ると、はじまりは背後に立ち並ぶヒマラヤ杉でした。「まるで屏風のように上手く植えましたね」と言われることもあるのですが、あのヒマラヤ杉ははじめからあったものです。

建築というのは、そして街というのは、すでにあるものをどう味方に引き込むかということが大事です。21_21ではそのひとつがヒマラヤ杉だったわけですが、『表参道ヒルズ』では、参道の象徴とも言うべきケヤキ並木でした。ケヤキ並木の高さを超えないようにするために、地下30mの深さまで掘り、建物を地下に埋設しました。

世界に目を向けてみると、活気のある街ではどこも、すでにあるものや歴史的な景観、建造物とうまく結合しながら、人々の好奇心を受け止める新しい場所が生まれています。

たとえば、ニューヨークに「ハイライン」という空中庭園があります。これは廃止された鉄道の高架を活用したもので、地上3階建てくらいの高さがあるのですが、リノベーションによって緑豊かな市民の憩いの場になっています。ホイットニー美術館も近くに移転してくるなど、「ハイライン」は今やニューヨークきっての文化ゾーン。そういう在り方や考え方というのは、おもしろいと思いますね。

ハイライン

ニューヨークのマンハッタンにある線形の都市公園。廃止されたセントラル鉄道のウエストサイド線の高架を転用したもので、2009年に開園。徐々にその区間を伸ばし、第3区間までを含めた長さは2km以上になる。

http://www.thehighline.org/

諦めずに続けていると、いいこともある。

私がいま新たな挑戦として取り組んでいるパリの美術館は、19世紀の穀物取引所『ブルス・ドゥ・コメルス(Bourse de Commerce)』のリノベーションです。その構想はドーム形の屋根をもつ円形の建物の中に、鉄筋コンクリート造の展示空間を挿入するというもの。歴史的建造物のリノベーションですから、10年くらいかかるかと思っていたのですが、パリもがんばってくれて、2019年にはオープンする予定です。

ブルス・ドゥ・コメルス

敷地はルーヴル美術館とポンピドゥ・センターの間に位置するパリ中心部。19世紀に建てられた元穀物取引所の建物を50年間借り受け、ピノー財団所蔵の現代アートを展示する美術館へと改修する。歴史的建造物の中に、コンクリートの壁に囲まれた空間を新設するという大胆な挑戦で、模型は国立新美術館での『安藤忠雄展-挑戦-』にも展示される。

Rendering of the facade from the jardin des Halles.© Artefactory Lab ; Tadao Ando Architect & Associates ; NeM / Niney & Marca Architectes ; Agence Pierre-Antoine Gatier. Courtesy Collection Pinault - Paris.

このプロジェクトのクライアントは、ピノー財団を率いるフランソワ・ピノー氏。ピノー氏とは15年ほど前に、セーヌ川の中州に浮かぶスガン島で現代アートの美術館をつくろうと計画したことがあります。工事はスタートしたものの途中で中止になり、場所をイタリアのヴェニスに移して現代美術館『プンタ・デラ・ドガーナ(Punta della Dogana)』を完成させました。

『プンタ・デラ・ドガーナ』が完成した年と同年、2009年に私は胆のうと胆管、十二指腸をとるという大きな手術をしたのです。2014年にも大手術をしまして、膵臓と脾臓をとりました。どちらも、なかなかの大きな手術。「まぁ、やってみるか」という気持ちで向き合ったのですが、意外と大丈夫で術後も元気に動いています。毎日1万歩は歩いて仕事をし、週に1度は大阪から東京に、月に1度は海外にも行っていますから。

ピノー氏も私の体調を心配してくださっていたのですが、あるとき、パリにいた私が彼に電話をしたら「元気ならやってくれないか」と、再びパリでの挑戦がはじまったわけです。とてもタイミングがよかったな、と。将来的にはパリのポンピドゥ・センターでも展覧会を開催できればと考えています。

人生というのは、まっすぐの道ばかりを進むわけにはいきません。あっちへ行ったり、こっちに行ったり、前に行ったかと思えば、後ろにも行く。エリートはまっすぐ行くのでしょうけれど(笑)、普通の人はいろんなものにぶつかったりもします。それでも、人間、諦めずに続けていると、いいこともあるものです。

【information】

安藤忠雄展-挑戦-

会期:2017年9月27日~12月18日

会場:国立新美術館企画展示室1E+野外展示場

休館日:毎週火曜日

開館時間:10:00〜18:00(金曜日・土曜日は20:00まで)

※入場は閉館の30分前まで

問い合わせ先:03-5777-8600(ハローダイヤル)

特設webサイト:http://www.tadao-ando.com/exhibition2017/

RELATED ARTICLE関連記事