あなたは六本木をどうデザイン&アートの街にしますか?

多様な目線で六本木の面白さを発見し、発信する。(江口) 新しい本の読み方を提案する「読フェス」開催。(幅)

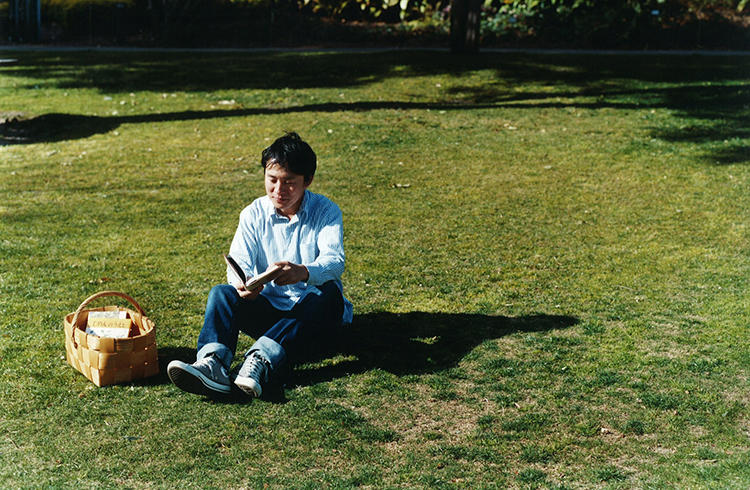

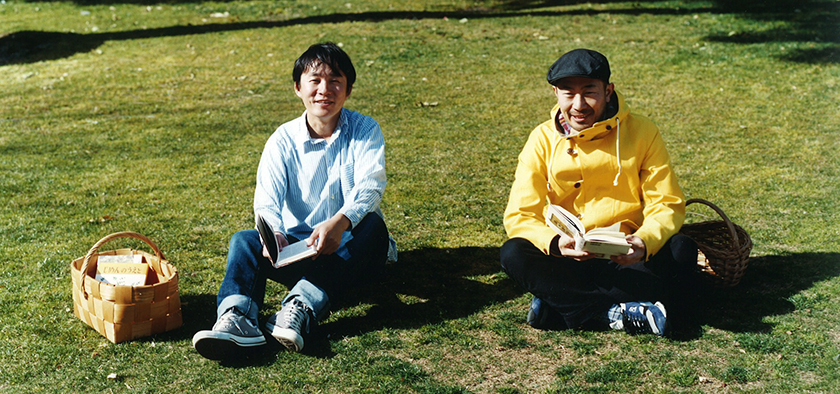

〈東京ミッドタウン〉の芝生広場で本を読む、ブック・ディレクター幅允孝さんと、ブックショップ「ユトレヒト」オーナー、江口宏志さん。幅さんは本の編集・執筆も行い、江口さんはアートブックフェアのディレクションも行うなど様々なアプローチで本と関わるふたりの提案は、やはり本が重要なツールになりそうです。旧知の仲で、毎週ラジオ番組の収録のために六本木で会うというふたりの会話はテンポよく、対談では江口さんが司会進行役も務めてくれました。

「パークライブラリー」と「ももも展」。

江口宏志六本木との関わり、幅さんはたくさんあるでしょ?

幅 允孝六本木ピープルと言えば、僕ですよ(笑)。もともと、青山ブックセンターの六本木店に勤めていたぐらいですから。「TSUTAYA TOKYO ROPPONGI」もオープンから5年間ディレクションをさせてもらいましたし、「六本木ヒルズけやき坂スタジオ」から放送しているJ-WAVEのラジオ番組で、江口さんと日替わりで本を紹介している「PAGE BY PAGE」も、もう3年。ミッドタウンは、オープンしたときから「d-labo」の本のディレクションをさせてもらっています。昨年に続き、今年もゴールデンウィークにミッドタウンの芝生広場で本を読むイベント「パークライブラリー」もやります!

パークライブラリー

芝生の上で気持ちよく読書を楽しむ屋外イベント。幅さんが設定したキーワードに基づいて選出した本3冊と、レジャーシートが入ったバスケットを無料で貸し出します。

2013年のパークライブラリーはコチラを参照。

d-labo

夢を「集め」「魅せ」「育む」をテーマに、様々な最新技術を体験できたり、幅さんがディレクションした本を自由に読むことができるスペース。定期的にセミナーを開催しているので

江口僕は、4月12日からはじまる「東京ミッドタウン・デザインハブ」の企画展『ももも展』で、展覧会自体のことばのディレクション、します。

幅ももも、って何?

江口あれも、これも、それも。

幅欲張りな感じなんだね。

江口まあ、そうかな。説明すると、既にあるものの中から「これもデザインといえるモノ・コト」を10人の選者が選んで発表する展覧会です。僕は選者のひとりでもあって、アートディレクションは橋詰宗さん。中高生ぐらいの若い人たちにもデザインの楽しさや面白さを伝えたい、という思いがあって、新しい「眼差し」や「発見」のきっかけをつくろう、という。

ももも展

若者たちにとって一番身近な、学校や家、それらを取り囲む環境のなかにひそむ「これもデザインといえるモノ・コト」を個性豊かな10組が紹介します。 日常への新しい眼差しや興味、発見を生むきっかけになるはずです。 (東京ミッドタウン・デザインハブにて4月12日(金)~5月12日(日)まで開催。詳細はコチラから)

で、今日のお題なんですけど、六本木を「デザインとアートの街」にするためのアイディア。そもそも、なぜデザインとアートの街にしたいんですかね?

幅なぜか......それはちょっと置いておきつつ、「デザイン」という言葉自体の領域がずいぶん変わってきたでしょう。だから、僕らがせっかくこういうお題を話すんだったら、今までのデザインの話より枠を広げたほうがいいんじゃないかな。誰かがこんな椅子をつくりました、とか、どこかでこんなプロダクトが発売されました、ではないことも、これからもっとデザインの一部として語られるようになっていくだろうし。一方で「デザイン」という言葉のインフレも起きている。つまり、なんでも「デザイン」化すればいいというわけでなく、「デザイン」という方法が、しっかりと定着する道筋を見極めなきゃいけない。

江口「ももも展」もそうだし、最近は地方再生もデザインの役割というか、僕は山梨県の地場産業おこしに2年ほど携わっているんだけど、ただ単に自社ブランドで新しいものをつくろう! みたいなことをやってもうまくいかなくて、では何に力を入れているかというと、「自分たちが持っているものを分解して、よく見て、それをどのように提示するか」なんだよね。

パッケージを工夫すればするほど他の地方のブランドと違いが出なくなってくるし、たくさん売ろうとする分、売れなくなっているものもあるかもしれない。そういうイビツさ、不均衡さみたいなものに気づく、ということをまずやっていくのがいいんじゃないかと僕は思っているんです。

六本木も、結構イビツな街じゃないですか。東京ミッドタウンや六本木ヒルズみたいなところがある一方で、交差点のあたりの路地を入ると客引きや呼び込みもすごい。でも、それがこの街の面白さだから、六本木とデザインを考えるときも、無理に新しく何かをつくったりするのではなく、まずその面白さを語ることからはじめたほうがいいんじゃないかな。

六本木で「読書のフェス」。

幅アートとデザインの街にすることを目的化しちゃうと、たぶんダメだと思う。要は、「いろんなことがうごめく街」がいいと思うんですけれど、それなら僕は「読フェス(読書のフェス)」を六本木でやりたい。「読フェス」は新しい本の読み方を提案する野外イベントで、昨年の11月に江口さんたちと初めて上野・恩賜公園の水上音楽堂で開催しました。その時は、約500人の観客の前で、10人の書き手がそれぞれ、マイク1本で朗読をしたんです。

江口本って家の中で、1人で、静かに読むもの。それを全部ひっくり返したら、外で、みんなで、大声で読む、ということになる。それはまるでフェスみたいだね、という幅さんと僕との立ち話から始まったイベントです。実際にやってみたら、すごくいいんですよ。朗読会は、読む人1人に対して聞く人5人とか10人ぐらいの感じだけど、それが1対500とかになると、やっぱりフェスになるんですよね、読書とはいえ。みんなが頭の中で同じ物語を想像して、食卓なら500人が500人分の食卓を思い浮かべて、終わった瞬間、うわぁっとなる。読フェスがつくる、その「風景」みたいなものがいいんです。

幅書き手である本人が読むと、声のトーンや息継ぎの位置でどういう思いで書いていたのかが直接伝わるし、人の声から物語が耳に届くという、すごく原初的な読書体験でもある。

やっぱり生身の人間がたくさん集まると、何か強いものが生まれますよね。スマホでコミュニケーションがとれてしまう世の中だからこそ、身体感覚というか、実存感のある体や物の強さみたいなのは、何にも代え難い魅力だと思うんです。面倒くさがらずに「集まる」。膝を交えて、じゃないけど、わざわざ時間と労力使ってその場に来ることが重要で、結局「人が集まらないと、面白いことはうごめかない」と最近特に思います。

「容赦のない場所」に本を連れ出す。

幅いま僕がやりたいことは、「本を街場に連れ出す」こと。本の世界に必要なのは、「容赦のない場所」に出ていくことだと最近しみじみ感じているんです。

本を好きな人は「すごい好き」じゃないですか。特に日本ではサイン会や握手会のために1時間とか平気で待つし、読んでわからなかったら、自身の頭が悪いからないんだと自分のせいにする。最初の一文字から最後の一文字まで読まないと敗北感を抱いてしまうし。もし日本に読書ヒエラルキーがあるとしたら、頂点が書き手で、その下に編集者、最下層が読者かもしれない。そういう場所に本がずっととどまっていると、本が好きな人から書き手は「先生!」と尊敬されるけど、そうではない場所だと「小説家ってどうやって食ってるんですか」「フィクション読んで、うちの会社の経営に何かいいことあるんですか」みたいなことを言われたりする。その激しい乖離を少しでも縮めるようなことがしたい、と思っているんです。

今年3月の「文芸フェス(東京国際文芸フェスティバル)」では、伊勢丹新宿店で館内放送を使った朗読を行いました。1日8回、谷川俊太郎さんなど4人の作家が自分の詩や短編の一部を朗読。もちろん聞いている人もいるけど、聞いていない人は全然聞いてないというか、聞こえてない。最終日には朗読ライブも開催して大盛況だったのですが、偶然通りがかったマダムにとっては「誰あれ? 面白いわね」みたいな。でも、そのくらい「容赦のない場所」に本が出ていくことで、今までとはまったく違うことが起こるし、本に興味のないような人を相手に、どこまで影響を与えることができるのかということがすごく重要だと思ったんです。

東京国際文芸フェスティバル

2013年3月1日から3日間、国内外の作家が集い、東京各所でトークショーや朗読、ワークショップを開催したイベント。

で、六本木ってたぶん、本にとって「容赦のない街」じゃないですか。

江口本に全然興味のない人はいるよね。

幅いろんな極端な人たちが極端に凝縮されているような場所で、書き手たちが自分のパフォーマンスひとつで相手を納得させることができたらすごいし、ある意味、本にとって、六本木はすごくフェアで公平な場所だと思うんだよね。たとえば、六本木の交差点で本の書き手たちが朗読しているとして、ほとんどの人とっては「何あれ?」って感じなんだろうけれど、でも、本当はそういう場所で通じるようなものであってほしいと思わない? 本は。

江口そうだね。

幅芝生広場で開催する「パークライブラリー」も、本が好きじゃない人は一緒に渡される敷物目当てで借りていきますからね。敷物の重し代わりに三隅に本を置いて、ビール買いに行ったりしちゃう。

江口でも、読むでしょ。ちょこっとは。

幅そうそう。それは芝生広場のすごいところなんだけど、芝生がフカフカで気持ちよくて、5月だと初夏のいい風も吹いてて、「妻子は買い物中だしオレ暇」みたいな感じで何をするかといったら、やっぱり重し代わりだった本も、ちょこっと見るんですよ。

知っている本しかネットで買わない人が多い今、知らない本を手にとってもらうためには、いかに体と心が気持ちいいような環境をつくるかがとても大切だと思っていて、そういう意味で、ミッドタウンの芝生広場で知らない本を開くって、すごいことですよ。聞けば「2年ぶりに本開いた」みたいなおっちゃんもいて、本に関わる者としてはショックである一方で、2年ぶりに本を読んでもらう機会がつくれたのは嬉しい。本好きというのは、ごく一部の限られた人だと痛感するから、新しい仕事をやる気になるんです。

デザインとかアートもそうですよ。すごくニッチなことをやっている意識もなく「当然通じるだろう」と差し出しているけど、実はまったくコミュニケーションが生まれていない、ということが多々ある気はします。

多様な目線で見る、ということ。

江口今まで本を読まなかった人が読むようになったり、読んだ本についての会話を「この後カラオケ行こうぜ」と同じぐらいのレベルでしたり、本との関係にもっとバラエティーがあるといいと思うんですよね。「読フェス」にしても六本木という街自体に対しても、僕は「目線の多様さ」みたいなものを大事にしたいと思っているんです。

ちょっと話しが戻りますが、「ももも展」では「18禁」というテーマでいろんな本を見せるのはどうかと今考えているんです。18歳って、要は大人ということですよね。大人にならないとできないことって結構あるじゃないですか。車の運転とか、女の子と泊まっちゃうとか。そういう大人の面白さを、いろんな本から見せたいと思っているんです。

幅中学生のとき、川端康成とか谷崎潤一郎を読んだけど、読んだって言えなかったなあ。僕にとってそれは「秘め事」で、「ド変態のおじさんが腕を舐めたりする話を昨日読んだけど」って学校で言ったら、幅君大丈夫かなと思われちゃうじゃん。

江口ド変態はだめだよ(笑)。でも、大人の知らない世界への「秘め事感」みたいなのものはあるじゃない。それは子どもじゃないと抱けない感情じゃないですか。子どもの目線を通して見ることで、当たり前になっていることが面白く見えたりするかもしれない。街もそういう「いろんな目線」から見ることができて、発信できて、共有できるようになることが、いいような気がしますけどね。

ユトレヒトより神田? 好きな街、行きたい街。

江口好きな街って、特にないかも。困ったな......

幅え? ユトレヒトじゃないの? もしアムステルダムとか言ったら、社名も店名も変えさせる!

江口......ちょっと考える。先に答えてよ。

幅好きな街ではなくて、行きたいと思っている街なんですけど、イングランドのノリッジが気になってます。文芸フェアでノリッジから来た方たちと話しをしたのですが、ノリッジは国籍を剥奪された書き手たちを大学に招き入れ、公的にも、環境的にも書く場所を与えたりしているんです。街自体は数万人規模の小さな街ですが、文芸のフェスティバルには人口の10倍ぐらいの人が押し寄せ、街を挙げてのイベントに。飲み屋で夕方の4時から誰かが朗読する、みたいなことが自発的に起こっていると聞いて、興味があるんですよね。

江口自発的に起こっているというところが面白いね。

幅その時期だけ、街の村祭りに参加するような感覚だよね。きっと。ふだんは読書家ではないけれど「みんなが本で盛り上がっているから、本で何かやろう」みたいな。パブのおじさんもその時に向けて頑張って1冊だけ読んで、読んだ本の朗読会をやったりするらしい。

江口機会があったら読むもんね。六本木でそういうことがあってもいいよね。

幅そうそう。キャバクラで朗読っていうのがあってもいい。

江口あと、「本で街おこし」をした有名な街に、イギリスのヘイ・オン・ワイがあるよね。「本の王」を自称するリチャード・ブースというおじさんが古本店を開いたことがきっかけで古本屋が集まり「古書の町」に。リチャード・ブースは対外的なパフォーマンスも上手で、街の独立国宣言なんかして、それでまた盛り上がったり。今では観光客も絶えないようで、それは本という「身近な存在」が広げた部分もあるかもしれないですよね。

幅古本屋街としては日本の神保町、すごいけどね。あの街を使わないのは損だよね。

江口実際量と質で考えたら世界で一番なんじゃないかな。神保町には古本組合の加盟店だけが参加できるオークションを毎日やっている会館があるんです。曜日ごとにテーマが設けられていて、そのテーマにあった本を古本屋さんが出品し、ほかの古本屋さんが買う。そういうプロ同士が取引をする街でもあるんですね、神保町って。僕らも組合に入っています。昔ながらのルールやトーン&マナーがあって、全然買えないんですけどね......。

幅落とせない......。

江口あ、僕、好きな街、神保町にします。そうしたら古本組合の方々からの印象が良くなって、落とせるようになるかもしれない!

神保町

神田古本祭りや神保町ブックフェスティバル等、本に関するイベントが毎年行われている、世界最大級の書店街。かつては映画館が多数存在する街だった。

六本木っぽさ、六本木の面白さとは何か。

江口ところでさ、幅さんが六本木で好きな場所ってどこ?

幅「祥端」かな。肉がおいしくて、ビオワインもたまりません。あと「AGAVE」という地下にあるテキーラバーも好きですね。

江口そういうちょっと特別なお店は、六本木ならではという感じがするよね。僕が好きなのは六本木7丁目にあるエクスナレッジ(出版社)に向かう道かな。乃木坂駅から降りてすぐなのに、車が入れない変な道。店だったら「魚真」も変でいい。ガソリンスタンドの跡地にあるんだけど、「ガソリンスタンドをリノベーションしました」ではなく、ガソリンスタンドに巣ができちゃった、みたいなつくりなんだよね。そういう変な感じも六本木っぽくていい。

幅僕が六本木っぽいと思うのは、ミッドタウンの向かいのガソリンスタンド。給油すると、ホイールをふいてくれる。ホイールがきれいに見えると車きれいに見えるからね。これは六本木クオリティーだなと、ちょっと感動する。

江口あと、アメリカ大使館の裏手にある高級マンション。ただ豪華なだけではなく、最初から立ち位置が違う、みたいな高級マンションで、部屋専用のエレベーターがあったりするんだよね。

幅星条旗通りにアメリカ陸軍基地があって、あそこは日本じゃないわけじゃん。アメリカの敷地で、ヘリコプターとかがバンバン降りていて、よく考えると結構異様だよね、すぐ近くにそういう場所があるのは。

江口やっぱり、星条旗通りもそうだけどアメリカ大使館や防衛庁があったからこそできたものが、六本木という街の中に普通に滑り込んでいる感じはします。

幅「祥端」が特別なのもそういうところかもしれなくて、もちろん料理が美味しいっていうのもあるんだけど、席が近い。パリのカフェとかもそうだけど、席が近くてワーワーやっているうちに隣同士が仲良くなっちゃうような、いい意味でのカオスというか、混沌とした感じが六本木だよね。六本木ヒルズの高層階に住む裕福な人たちと、交差点のあたりの客引きとか、いろんな人が網の目のように入り組んだところに少しずつ入り込み、編み込まれて、六本木の街ができている。

江口やっぱりそれがこの街の面白さなんじゃないでしょうか。

取材を終えて......

二人がとても仲が良く、取材中もふざけあったりしている姿が印象的でした。当日は快晴で、こんな日に芝生の上で本を読んだら最高だな、とパークライブラリーが楽しみになりました。(edit_rhino)

RELATED ARTICLE関連記事