INTERVIEW

145

Shuta Hasunuma × Yuko Mohri / Composer × Artist

蓮沼執太×毛利悠子音楽家 × 美術家

Shuta Hasunuma × Yuko Mohri / Composer × Artist

『六本木の“お隣さん”に突撃できる、自由なピクニックを』【前編】

社会からはみ出るための免疫となる“毒”を街中に。

update_2023.03.15

photo_yuka ikenoya / text_akiko miyaura

赤瀬川原平の浸透性の高いフィルムに触れて出てきたもの。

毛利悠子私たちは赤瀬川原平写真展「日常に散らばった芸術の微粒子」に参加しているけど、蓮沼くんは赤瀬川さんにお会いしたことがあるんだよね?

赤瀬川原平写真展「日常に散らばった芸術の微粒子」

赤瀬川原平氏の自宅に残されている未発表写真の中から、同氏の活動を知る最後の世代と言える70年代、80年代生まれの現代アーティスト6人が選んだ約120点を紹介する展覧会。資生堂ギャラリー・ディレクターの豊田佳子氏をゲストキュレーターに迎え、伊藤存、風間サチコ、鈴木康広、中村裕太、蓮沼執太、毛利悠子が写真のセレクションを担当。

SCAI PIRAMIDEにて2023年1月26日(木)~3月25日(土)開催。

蓮沼執太そう、学生の頃、赤瀬川さんが開催されていた講演会に何度か行って、質問させてもらったりもしていました。当時はハイレッド・センターがどうこうとかではなく、赤瀬川さんの本を読んで面白い方がいるなと、お話を聞きに行っていたという感じで。

ハイレッド・センター

高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之の3名により1963年に結成された芸術家集団。それぞれの名字の頭1文字、高=ハイ、赤=レッド、中=センターを取って名づけられた。「大パノラマ展」(1963)、「ドロッピング・ショー」(1964)をはじめ、帝国ホテルにナムジュン・パイクなどの招待客を呼んで行った「シェルター計画」(1964)、銀座の路上を清掃する「首都圏清掃整理促進運動」(1964)など、日常の中で"イベント"を行う直接行動を展開した。

画像:Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE

毛利私は残念ながら、お会いしたことがないんです。でも、この展覧会にあたって赤瀬川さんのプライベートな写真を拝見する中で、赤瀬川さんが憑依したような感覚を覚えたんだよね。写真越しに赤瀬川さんの奥さまを見ると、勝手に"私の奥さん"みたいな感じになってた(笑)。

蓮沼勝手だなあ(笑)。今回は赤瀬川さんが撮影した4万枚もの未発表写真から、20枚を選ばせていただいたけど、毛利さんはセレクトする中でどんなことを感じた?

毛利赤瀬川さんは「こうやって街を見ていたんだ」って視点を知れたと同時に、生活自体が作品に対する眼差しとイコールなんだと感じた。さっき憑依したと言ったけど、それだけ浸透率の高いフィルムなんだな、と。だからか、写真を選んだ6人それぞれの人となりが自然と出ている気がする。みんな奇をてらうことなく、"赤瀬川さんが憑依した蓮沼執太"、"赤瀬川さんが憑依した風間サチコ"みたいな感じで。すごく面白い体験だった。

6人が選んだ写真は自分の作品と通じるものだった。

蓮沼僕の場合は1枚ずつ写真をじっくり見てひもとくというより、赤瀬川さんが語っていたことから考えていきました。赤瀬川さんって写真だけじゃなく、メモや日記なども多く残していて、その中で"偶然性"についてよく話していた記憶があるんですね。だから、今回は"自分の中で偶然はどう生み出せるのか"と考えました。それで、数式のアプリのようなものをつくってもらって、ランダムにセレクトして。だから、"選んだ"という意識はあまりないんですね。みなさんがセレクトされたものの展示を見ると、それぞれ思い入れが強すぎるくらい強いじゃない?

毛利鈴木康広さんなんて、自分で写真にタイトル付けているもんね。

蓮沼反則だよね(笑)。でも、見る人にとっても、すごく親切なアプローチだと思いました。あと、作品横に掲示されたテキストも、みなさんしっかり書いていて結構なボリュームだよね。

毛利こんな時でもないと、赤瀬川さんについて書く機会もないかもという思いもあって、私は意図的にちょっと長めに書いたかな。

蓮沼僕はむしろ思い入れみたいなことは、なるべく書かない方がいいのかなと思ってしまって(笑)。でも、結果的にそれがみなさんとの方向性の違いが言葉にあらわれていて、それはそれでいいのかなとは思いましたね。毛利さんは、写真はどんなふうに選んだの?

毛利2、3ヶ月の間、空いている時間にひたすら4万枚の写真を1枚ずつ見て、引っかかるものを100枚くらいピックアップして。そこから、振るいにかけて20枚に絞った感じ。見て思ったんだけど、蓮沼くんの選んだものって空気感がフィルタリングされている感じだよね。なんかこう、レイヤーがある写真が多くない?

蓮沼たしかに状態や情景より、その時の現象を捉えている写真が多いのかも。赤瀬川さんの写真って、パッと見た時にスナップとは思えない構図の美しさがある。だから、テーマをつくって選ぶのが恣意的すぎるなと思ったりもしました。それで、アプリを使ってラディカルに選ぼうと考えたんだけど、結果、並んだ写真を見ると自分の表現と通ずるものがあるなと感じますね。例えば、オブジェクトとして物を使うとか、インスタレーションを媒介として自分と接続するというより、今そこで起こった瞬間を捉えるところが近いのかなって。

蓮沼さんがセレクトした写真

赤瀬川氏が「死ぬころこれを全部眺めたら必然に見えるだろう」と自らの写真の偶然性について言及していたことから、「反偶然」をテーマに蓮沼さんがセレクトした写真。人間の意識がつくり出す偶然と、その外側の出来事を探る。

~ ing

2018年資生堂ギャラリーにて開催された蓮沼さんの個展。会場の床に楽器製造過程で使われなくなった金管楽器のパーツを敷き詰めるなどのインスタレーションで構成。蓮沼さんのオブジェクトへのまなざしが感じられる。

画像:Ken Kato

毛利私も気付けば、自分の作品に登場しそうなアイテムが写った写真が多くなっていて。だんだんと、インスタレーションビューをどうしようかっていう視点で見ていた気がする。

毛利さんがセレクトした写真

赤瀬川氏の膨大なプライベート写真を眺める中で「ある物体が、ある風景が、空気や時間を介在しながら誘惑してくる」と感じた毛利さんは、自身を「小さく誘惑してくる」風景をセレクト。静かに感情が揺れる日常のワンシーンが浮かび上がる。

「モレモレ」シリーズ

東京の駅構内にてビニールなどを用いた水漏れ対策の様子を写真で記録したシリーズ「モレモレ東京」から発展した平面作品。毛利さんが選んだ1枚には、作品内でも使用されている電球の写真が選ばれている。

《モレモレ:与えられた落水》

2015-2017年

画像:©Blaise Adilon / Biennale de Lyon 2017

蓮沼結果的に、6人それぞれが自身と通ずる表現になっているよね。

来るべき新しいメディアに必要なのは、人間っぽさ。

毛利今回の展覧会を通じても感じたことなんだけど、スマホ文化がもう少し弱まるといいなってすごく思うんだよね。今って外の景色を見るウィンドウが、スマホのウィンドウになっている気がして。赤瀬川さんの写真を見ると、年季の入ったボロボロの場所でも掃除が行き届いていて、ちゃんと人の手が入っているのを感じられる。誰も住まないと朽ちていく廃墟と同じで、今は街に人の空気感や目線が入ってないから、景色が死んでいってしまっている。そこに危機感があるし、もっと街に生気を取り戻せないかなとは思う。

蓮沼難しい問題だよね。個人的には、スマホという形は結構臨界点にきているのかなと感じていて。今後はスマホ自体がなくなる時代がくるだろうし、メタバースみたいな空間で自分なりの景色をつくっていこうとなるんだろうな、と。それと普段僕らがスマホで撮ったものって、果たして「写真」と呼べるのだろうか。赤瀬川さんの撮ったものを見ると、「やっぱり写真だな」と感じるんだよね。きっと、スマホで撮っているのは写真のように見えて、記録、データなんだろうな。

毛利外付けハードディスクみたいな、ね。

蓮沼そうそう。僕らはそれがデータだと覚悟して、かつ20世紀的なメディアはほぼ終わっていると考えないと、次のものはつくれないんじゃないかな。次の新しいメディアには、毛利さんが言ったような、赤瀬川さんの写真の中にある人間っぽさとか、温もりや感触っていうものを確実に入れたほうがいいし、人間がいいと思えるものになればなとも思う。そう考えると、資本主義的なものに負けず、アートが日常や社会の中でもっと機能してくれるといいよね。

環境問題に対峙する作家が今できること。

蓮沼アートが機能してほしいという思いはあるけれど、同時に現状、自分の中で社会に対して、何かできると思っているわけではなくて。特に相手が環境問題ともなると、アーティストが直接的にできることってあるんだろうかって思ったりする。

毛利環境という問題は、大きすぎるよね。もちろん、日々気づきはあるけど、同時に、すでに時遅しという絶望感もある。もちろん、個人レベルでできることを実践するとか、環境に対して感じていることが作品づくりのインスピレーションになることもあるんだけど。

蓮沼直接的な働きを求めるには企業や政府が社会に訴えかける以外に、なかなか難しいよね。ただ、個人としてこれはよくない、これがいいと思っているって、発信することはすごく大切だなと思う。

毛利だね。私は社会科見学的にゴミ集積所へ行くことがあるんだけど、すごい量のゴミを見て、「このままじゃ、50年以内に東京の海が全部埋め立てられてなくなっちゃうな」って唖然とする。じゃあ、どうすればいいのか。責任を伴った個人の意見として言える状態ではないけど、「私はこういう状況を見てきたよ」と視点を提供したり、作品化したりすることはできるかなって。

蓮沼単純につくり手としても、現代を生きる側の思いとしても、環境問題は後へ引けないことで今すぐ対応しなければならないと思うんだよね。それに今の社会が引き受けてる状況って、間もなく40歳に差し掛かる僕からしたら、20世紀の汚物だと思っている部分もある。

毛利え!? 本題とズレるけど......まだ40歳になっていないの?

蓮沼39歳、30代ギリギリで頑張っています(笑)。子どもたちよりも長い間を生きているわけだから、知らぬ前に得や楽をしていたことが確実にあるわけで、生きていればCO2を出してるので。今後いかに自分たちがつくってしまったリスクを引き受けていくかは宿命だとも思う。アーティスト云々関係なく、個人レベルの話として。40年弱、現代人として生きてきたからね。

毛利本当に環境に関しては、個人として何を感じ、何をするかだよね。それが直接的な行動と言えるかは分からないし、まだ自分の中の答えが出ないけど。

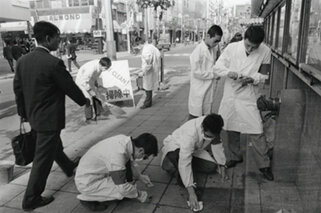

蓮沼それこそ、赤瀬川さん、高松次郎さん、中西夏之さんのハイレッド・センターが1964年の東京オリンピック中、銀座でゴミ拾って、路面を雑巾がけするパフォーマンス「首都圏清掃整理促進運動」をしていたよね。もちろん、赤瀬川さんたちの活動は環境問題への働きかけや単なる清掃とは意味が違うけど、情報としては間違っていようと、記録に残っていることで誰かしらに引っかかる可能性はある。そう思うと誤解を生じてもいいから、発信していくことってすごく大事だと改めて感じる。

首都圏清掃整理促進運動

東京オリンピックで賑わっていた1964年10月16日、銀座の並木通りで行ったハイレッド・センターのイベントで、彼らは白衣に身を包んでゴミを拾い、路上を雑巾がけをした。赤瀬川氏は「掃除は掃除だけど正しくやろう、テイネイにやろう、ジックリやろう、これが本当の掃除だという、何というか、日本一の掃除をやってやろうじゃないかと、そう心に決めたのでした」(赤瀬川原平『東京ミキサー計画』/ちくま文庫)と語っている。

ハイレッド・センター《首都圏清掃整理促進運動》、1964年

撮影=平田実 ©HM Archive / Courtesy of amanaTIGP

撮影場所:赤瀬川原平写真展「日常に散らばった芸術の微粒子」(会場:SCAI PIRAMIDE、会期:2023年1月26日~3月25日)

RELATED ARTICLE関連記事