INTERVIEW

144

SIDE CORE / Artist Unit

SIDE COREアーティストユニット

SIDE CORE / Artist Unit

『1年に1回、高速道路を歩行者天国にできるか』【前編】

街の隙間で、瞬間的な作品を。

(画像左から)松下徹さん、高須咲恵さん、西広太志さんによるアーティストユニット、SIDE COREは、ストリートカルチャーをベースに、都市や地域とのつながりを視覚化する作品を創り続けています。そんな彼らが、街にどうコミットしてきたのか。そしてコロナ禍を経た現在の街を、どう見ているのか。森美術館で開催中の『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』の参加作品や、これまでのプロジェクトを振り返りながら、語っていただきました。

夜間工事の現場から見えてくる、街の構造。

松下徹『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』に出品している《rode work ver. tokyo》は、ふたつの要素から構成された作品です。ひとつは夜間の道路工事現場の照明を使ってつくった立体作品。そしてもうひとつは、工事作業員の格好をしたスケートボーダーが、東京の夜の街を滑っている映像作品。制作の背景として、まずは夜間工事の現場に対する興味が根底にありました。

日本の場合、照明や人員配置などのレギュレーションが厳しくて、独特な雰囲気になってます。特に東日本大震災後、僕たちの見ている限りでは道路工事用品の種類がすごく増えました。その中で特に面白かったのが、 「仙台銘板」という会社の照明機材で、照明のカウントがシンクロするようになっています。これは電波時計と似た仕組みなのですが、東日本では福島にある送信所からの電波が標準とされていて、さまざまな現場の光がそれに合わせて点滅します。作品には、実際のレンタル照明を使用しているので、展示後、それらはまた街に還っていく。街で偶然この機材を見かけた人が、僕たちの作品を美術館で見たことを思い出すかもしれない。街とのつながりを保った作品であることも、特徴のひとつです。

映像に関しては、ひとつの作品の中でオリンピック前後の東京を対比させています。まずは再開発真っ只中の2018年の風景、そして、オリンピックやコロナ禍を経た2022年の風景。それらを背景に、作業服を着たスケートボーダーがパフォーマンスを繰り広げます。

六本木クロッシング2022展:往来オーライ!

森美術館が3年に一度、共同キュレーション形式で開催してきた、日本の現代アートシーンを総覧する定点観測的な展覧会。第7回目の今回は、1940年代~1990年代生まれの日本のアーティスト22組の作品約120点を紹介。サブタイトルの「往来オーライ!」には、異文化との交流や人の往来の歴史を経て、日本には多様な人・文化が共存している事実を再認識し、コロナ禍により途絶えてしまった人々の往来を取り戻したいという思いが込められている。

2022年12月1日(木)~2023年3月26日(日)開催。

撮影:後藤秀二

画像提供:リボーンアート・フェスティバル2017(宮城)

rode work ver. tokyo

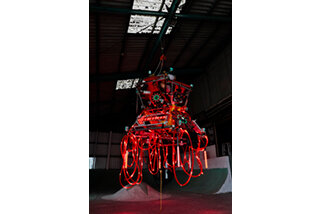

夜間工事用の照明機材を利用してつくられた立体作品と、作業服を着たスケーターたちが街中や工事現場を模したスケートパークでパフォーマンスをする映像作品で構成されている。匿名のアーティスト集団、EVERYDAY HOLIDAY SQUADが制作。映像作品は、六本木アートナイト(2018)でも展示されていた作品の最新バージョン。

SIDE CORE / EVERYDAY HOLIDAY SQUAD

《rode work ver. tokyo》

2018/2022 年

展示風景:「六本木クロッシング 2022 展:往来オーライ!」森美術館(東京)2022-2023 年

撮影:木奥惠三

変幻自在なストリートカルチャーの可能性。

松下僕自身、ストリートアートに惹かれるのは、美術館のように特別な空間でなくても気軽にアートに触れられるし、鑑賞の自由さがあるから。パブリックアートや壁画なんかもそうですよね。しかもどんどん変化し、昨日あったものが今日はなくなったり、逆にちょっとした落書きみたいなものが10年、20年と時を超えて残っていたりする。僕たちのプロジェクトは室内で展開するものも多いのですが、街の風景の中で鑑賞者がいきなり作品に遭遇するところに面白さがあると思っていて、美術館やギャラリーの外で活動することもとても大切にしています。

高須咲恵私は、ストリートカルチャーのあまり偉そうじゃないところが好きですね。パブリックアートやモニュメンタルな銅像は、街の一部としてきっちり計画されることが多いのに対し、ストリートカルチャーは誰に対してもオープンだし、もっとフラジャイルに変化していく。その自由さが好きです。美術作品の場合、耐久性が100年以上ないと作品としてどうなのか、みたいな議論に囚われがちですが、ストリートカルチャーにはそれと逆行するような性格があるので、どう向き合うべきかを考え続けることができますよね。

アクションで街をアップデートしていくプロジェクト。

松下グラフィティは、もともとは落書きというありふれたものに形式を与えて、世界中の都市を塗り替えていることがすごいと思うんです。僕らの活動も、作品を通じて新しい視点を獲得し、行動を起こすことで、身近な街の風景をアップデートしていければと思っています。

西広太志『DOWN TO TOWN』という展覧会で渋谷の地図をつくったのですが、渋谷は特に再開発が盛んなので、制作して数ヶ月後には地図で取り上げている物がなくなってしまっているほどです。

DOWN TO TOWN

渋谷スクランブルスクエア46階にある屋内展望回廊「SKY GALLERY」で、SIDE COREがキュレーションしたEVERYDAY HOLIDAY SQUADの個展。「視点を拡げる」をテーマに掲げたSKY GALLERYから、過去や現在という時間の流れにフォーカスしつつ、渋谷の街を重層的に捉える試み。地図をテーマに絵画や近隣ビルに設置した作品をのぞく望遠鏡などが展示された。2022年5月20日~7月24日開催。

写真:望遠鏡で覗いたネズミ

撮影:三嶋一路

松下《golden city》も同じくアップデートされ続けるプロジェクトです。建物のオーナーに金箔のネズミの彫刻を寄贈する代わりに、敷地のどこかにそれを置いてもらう。通貨を介さずに、作品と場所を交換するんです。

golden city

ビルの窓辺、監視カメラの上、美術館の塀の上など、都内の片隅に潜む12体の「黄金のネズミ」。「ロケーションが面白い」「なるべく長く残る」「誰でも見られる」ことを基準に、建物のオーナーとの話し合いで設置場所を決めた。不動産と通貨と金とアート、それぞれの価値を長期的な視点で競争させていくゲーム的性格を持った作品。

高須東京の地価が高いから、成立するプロジェクトだよね。

松下相場の変動や、ものを巡る価値観の変化をテーマにした作品です。ネズミに貼られた金もそうだし、アート作品も、それを置く土地の価値も日々変化しているじゃないですか。オーナーには街に置いた作品をなるべく外さないようお願いしているんですが、これもグラフィティ同様、街に残る作品と思っています。小さい彫刻だけど、塀の上とかちょっとしたところに置かれることで、コミカルな風景になるんです。

バズらず、小さくやり続ける"弱さ"が重要。

西広僕は、《LEGAL SHUTTER TOKYO》というプロジェクトをやっています。スタートした2015年頃は、日本でシャッターに絵を描いている人を見る機会はほとんどなかったので、勝手に描いていると思われて、驚かれたこともありましたね。もともと地域とアーティストをつなぐことを目的にしているわけではないのですが、絵をきっかけに話ができて、他のシャッターに広がっていく動きもありました。

このプロジェクトで大事にしているのは、お店の立場だけとか、落書きを消してほしい人の立場だけなど一方的な視点に立たず、すべての立場を考慮すること。そうやってコミュニケーションを取り、ルールに従って進める方がいいはず。その上でわかることもあるので、とりあえず実践してみることに重きを置いています。

LEGAL SHUTTER TOKYO

世界中を旅するグラフィティライターやアーティストへの合法的な壁画の窓口として2015年に始めたプロジェクト。イラストレーターやストリートアーティストの協力を得て、東京でも自由に描けるシャッターを徐々に増やしている。

UNGA from Broken Fingaz Crew

2017

松下もともとある落書きを消して上書きするようなプロジェクトではないし、いろんなレイヤーの人を否定しないってことだよね。アーティストに対してギャラが発生するようなシステムではない代わりに、アーティストは好きに描いていいっていうのも、ルールとして決まってるよね?

西広そうそう、そこもユニークな点。看板ではないので、店の名前を入れるようなことはもちろんしないし、アーティストが自由に表現してくれた方が、結果的にもうまくいくんです。

高須《LEGAL SHUTTER TOKYO》のような個人のできる範囲でやってる活動ってすごく少なかったんだけど、最近増えてきています。またはSNSによってどんどん見えるようになってきたのかもしれない。企業や団体も、アートと関わる企画が増えてきてる気がします。だからこそ、小さくやり続けるというか、常に変化し続けられる余地を担保することが結構重要なのかなと思っていて。規模が大きくなり、関わる人やルールが増えると、最初の意図とは少しずつ、でも明らかに違ってきがち。だから、組織の"弱さ"みたいなものが逆に重要になってきていると、最近特に思います。

撮影場所:『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』(会場:森美術館、会期:2022年12月1日~2023年3月26日)

RELATED ARTICLE関連記事