INTERVIEW

133

Michiaki Matsushima / Editor

松島倫明編集者

Michiaki Matsushima / Editor

複数の地図が重なり合う六本木を、未来の都市の実験場に【後編】

ストリーミングで音楽を聴くように、デジタル都市を体験する。

update_2022.01.12

photo_ yuka ikenoya / text_ikuko hyodo

未来を実装するメディア『WIRED』日本版編集長として、テクノロジーによって進化する未来のあり方をさまざまな形で問題提起する、松島倫明さん。21_21 DESIGN SHIGHTで開催中の『2121年 Futures In-Sight』展では、その豊富な知識と経験を生かして、展覧会ディレクターを務めています。未来を思い描くことは言ってみれば誰もが日常的にしていることですし、六本木未来会議でもこれまであらゆる角度から未来について語ってきたわけですが、「100年後の世界」といわれると、途端にぼんやりしてしまうのはなぜなのでしょう。未来を考えること、その根本に立ち返るような話が繰り広げられました。

コンクリートで覆われた都市という豊かな生態系。

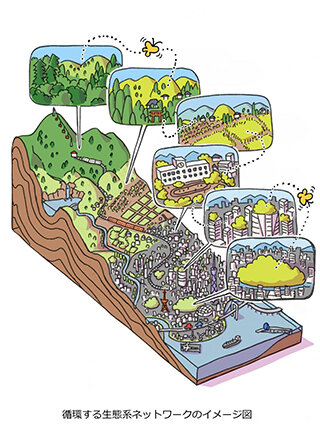

都市を舞台にした取り組みで未来を感じるのは、『2121年 Futures In-Sight』展にも参加いただいている、「Sony CSL(ソニーコンピュータサイエンス研究所)」の船橋真俊さんが、拡張生態系という考え方のもと提唱している「協生農法」。『WIRED』でも最近、都市こそが生態系保全や生物多様性の鍵を握っているという記事を紹介しているのですが、船橋さんは六本木ヒルズの屋上でも実証実験を行っていて、都市の中で豊かな生態系をいかにつくるのか、注目しています。都内でもタヌキやアライグマなどいろんな動物が目撃されていますが、似たようなことが世界の都市でも起こっています。実際に都市は、夜中まで明るい場所もあれば、一日中暗い場所、風が吹きすさぶ場所や日当たりのいい場所など、生息環境も非常に多様です。

協生農法

株式会社桜自然塾、大塚隆による原形を元にソニーコンピュータサイエンス研究所が進める、独自農法の実証実験。無肥料、無農薬で100種類以上の野菜や果樹を混生・密生させ、栽培。食料生産と生物多様性の回復と増進を目指す。2019年より都市空間で「循環する生態系ネットワーク」を実装するべく、六本木ヒルズ屋上にて実証実験をスタート。

https://www.sonycsl.co.jp/press/prs20191029/

コロナ禍で進んだリモートワークなどにより、人が地方に拡散していく一方で、2060年には世界で60億くらいの人が都市に住むようになるとも言われています。しかし、都市に集まるか、自然の中で暮らすかという二項対立で捉えるのではなく、都市こそがもっとも豊かな自然なのだと定義してみると、このふたつの潮流もまた違う意味を帯びてきます。いまの自然を維持することに加えて、コンクリートで覆われた都市をひとつの生態系として捉え、都市化によって生態系をさらに豊かにしていくという価値の転換が起こると、とても面白くないですか。

都市の複製で再定義される、リアルな都市のあり方。

僕らはこの十数年、スマートフォンのある世界で生きてきましたが、それ自体が後世から見たら特殊な時代だったと言えます。そもそも、スマホを見ながら街を歩くのは滅茶苦茶危険なわけです(笑)。今後それがスマートグラスに置き換えられるのか、他のウェアラブルデヴァイスになるのかはまだわかりませんが、より自然に、都市に情報が重ねられていったら、僕らが今スマホを見ながらやっている日常のあらゆる行為がもっと体験的になっていくのだと思います。

もっと大きな話で言うと、都市のさまざまな情報がデジタル化されることによって、「場のコモディティ化」が起こると思います。つまり、世界にたった一箇所しかない場から、無限にアクセス可能な場へと、質的な大きな変化が起こる。今までの例を見ても、文章や映像がデジタル化されたことで、コピーやペーストができるようになり、検索やシェア、リミックスが可能になりました。これからは都市自体が検索されシェアされて、コピーされるようになっていく。それがどういうことを意味するのか、人類はこれから学んでいくことになるのでしょう。

今から85年前、ヴァルター・ベンヤミンが『複製技術時代の芸術』という本を書いています。その昔、音楽や演劇などを鑑賞できるのは王侯貴族のみで、それこそが芸術だとみなされていました。だから蓄音機からレコードの音楽が流れても、これは本当の音楽ではないと思ったわけです。映画も同様で、目の前の舞台で生身の人間が演じていないものにはたして芸術性は宿るのか、つまりそういった複製技術をどう受け止めるべきかという文化的な議論が、その時代にあったのです。

『複製技術時代の芸術』

ドイツの文化評論家であるヴァルター・ベンヤミンが、1936年に発表した論考。写真や映画などの複製技術が、伝統的な芸術作品からアウラ(オリジナルの芸術作品が「いま」「ここ」に結びつく、一回性において持つ重みや権威)が失われる過程を考察。芸術と人間の関係の変化を論じた。

僕らは今、ストリーミングで音楽を聴いても、これは音楽ではないとは全く思わないし、映画を観て涙を流すし、それらは時に人生を変えてしまうほどの体験をもたらします。生の体験の価値がますます上がる一方で、その複製技術を、誰も嘘だとはみなしません。そしてこれから起こるのが、都市の複製です。たとえば、21_21 DESIGN SIGHTのデジタルツインがつくられたら、世界中から5,000万の人が一度に同じ時間に入ることも可能になります。だからこそコモディティ化が進み、今だったら物理的に日本に来て、21_21 DESIGN SIGHT に足を運ばないと体験できないことを、より多くの人が体験できるようになります。

まさにストリーミングで音楽を聴くような感覚で、世界中の誰もがお気に入りの都市を自由に体験するようになるのです。もしかすると六本木のデジタルツインに、南アフリカの10歳の少年が毎日入り浸っているようなことも起こりうる。僕らはきっと最初こそ、そんなのは本当の体験ではないと思うでしょう。しかしそうやって都市が開かれ、コモディティ化される先に、リアルな都市のあり方がもう一度再定義されるのではないでしょうか。『複製技術時代の芸術』がついに都市にやってきたのが、今の時代状況なのかなと思っています。

現在から生じた差分が、未来になる。

未来に向けて物事を考えるインサイトを養うために、僕がおすすめしているのは、本を読むことです。なぜなら誰も本を読んでいないから、と半分自虐的なことをいつも言ってしまうのですが(笑)。ある部分でこれは真実でもあって、みんなが読んでいるものや見ているニュースばかりだと、みんなと同じ未来しか見えてきません。隣の人と同じ情報を取り入れても、差分は生まれない。

そもそも未来とは差分である、と考えることもできます。要するに100年経っても何も物事が変わっていなければ、未来に到達していないことになるし、たった1分後でも大きな差分が生まれれば、そこが未来だと考えることができるでしょう。だとしたら、差分をどうやってつくることができるか、その差分をどうやったら見極められるかが、未来に対するインサイトだと思うので、それには誰も読んでいない本、誰も読まなそうな本を読むのはいいことだと言えますよね。これだけ情報が溢れているからこそ、ある程度のロングリードというか、ひとつの思考が紡がれたテキストに、こちらも忍耐力と想像力を持って向き合うこと。そうした時間が、インサイトを育むのだと思います。

未来は一生かけて考え続けていくべきこと。

六本木には、パンデミック前は外国人がものすごく多かったですよね。僕の妻はイギリス人で、10年くらい六本木ヒルズで働いていたのですが、彼女たちは頭の中に、僕たちとはまったく違う六本木の地図を持っているんです。六本木という同じ街の中に、彼女らは彼女らの文化圏があって、行きつけの店や知り合いに会える場所など、東京出身で六本木に馴染みがある僕ともまったく違う"街"を見ている。そういったある種の地図の複層性は、VRやARが身近になる前から人々は普通に持っていたのでしょうが、六本木はそれが顕著で、日本では唯一の世界規模の実験場だったのではないかと思うのです。

もちろん、世界中からツーリストが集積する歓楽街でもある六本木はいいイメージばかりではありません。でもパンデミックによって街に外国人が少なくなったことは、もう一度そうした街をポジティブに捉え直すのに、いいタイミングなのかもしれません。六本木で繰り広げられていたことは何だったのか、同じ街でありながら複数の地図が存在したことの意味を改めて考えてみるのです。そして外国人と日本人で単純に分けるのではなく、積極的に複数の地図を重ねていくことができたら、六本木の未来もさらに広がるのではないでしょうか。

あらためて六本木は、さまざまな人が集積して重なり合っていくような、東京の他の街とは異なる特色を持つ街だと思います。都市が複製されていく時代において、僕らがどうやって都市を捉え直し、価値付けをしていくか。これからの人類にとっての文明的なチャレンジですが、それをもっとも先鋭的な実験場として提示できるのが、六本木ではないかと思っています。

未来は簡単に提示できるものではありませんし、一生かけてずっと考えていくことです。『2121年 Futures In-Sight』展はその2121年版であり、展示を通してさらにたくさんの問いが生まれて、おそらくまたそれをひとつずつ考えていくと思うのです。この展覧会を通して、みなさんにたくさんの問いが投げかけられ、一人ひとりが考え連鎖のきっかけになったら、それは素晴らしいことですね。

撮影場所:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2『2121年 Futures In-Sight』展(開催中~2022年5月8日)

取材を終えて......

『2121年 Futures In-Sight』展の準備が大詰めを迎える中で行われたインタビュー。穏やかな口調でお話する松島さんにガイドをしていただきながら、未来を旅しているような気分を味わうことができました。未来について考えることは、自分の価値観や固定観念、社会が抱える問題などにも向き合うことだと感じた一方、そうした枠を超えたところに存在する未来を"発見"する快感を体験してみたい思いに駆られました。みんなで思い描く「複数形の未来」は、きっとその近道なのでしょう。(text_ikuko hyodo)

RELATED ARTICLE関連記事