INTERVIEW

133

Michiaki Matsushima / Editor

松島倫明編集者

Michiaki Matsushima / Editor

複数の地図が重なり合う六本木を、未来の都市の実験場に【前編】

ストリーミングで音楽を聴くように、デジタル都市を体験する。

update_2022.01.12

photo_ yuka ikenoya / text_ikuko hyodo

未来を実装するメディア『WIRED』日本版編集長として、テクノロジーによって進化する未来のあり方をさまざまな形で問題提起する、松島倫明さん。21_21 DESIGN SHIGHTで開催中の『2121年 Futures In-Sight』展では、その豊富な知識と経験を生かして、展覧会ディレクターを務めています。未来を思い描くことは言ってみれば誰もが日常的にしていることですし、六本木未来会議でもこれまであらゆる角度から未来について語ってきたわけですが、「100年後の世界」といわれると、途端にぼんやりしてしまうのはなぜなのでしょう。未来を考えること、その根本に立ち返るような話が繰り広げられました。

未来を考えるとはどういうことか、を考える。

2020年、2021年、このパンデミックで100年後どころか、1カ月後もどうなっているのかわからないような時間を私たちは過ごし、未来を考えることの可能性を誰もが体感していると言えます。未来展というと、たとえば50年後、100年後はどうなっているのかという話になりがちですが、『2121年 Futures In-Sight』展は未来の世界を具体的に展示するものではありません。「未来を考えるとはどういうことか」を考え、インサイト、つまり洞察する視座を提示するのがひとつの大きなテーマになっています。

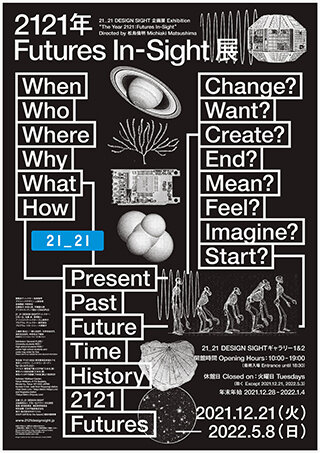

「2121年 Future In-Sight」展

展覧会が始まる2021年から、ちょうど100年後である2121年と同じ数字を持つ、21_21 DESIGN SIGHT。未来を思い描くだけでなく、現代を生きる私たちの所作やつくり出すものに内在する未来への視座を、デザイナーやアーティスト、思想家、エンジニア、研究者、企業など、多様な参加者たちとともに可視化していく展覧会。2022年5月8日(日)まで、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2にて開催。

展覧会の内容を検討していた当初、タイムカプセルの案も出てきたのですが、今はタイムカプセルのようにあえて残そうとしなくても、さまざまな情報がデジタルで残っていく時代です。たとえば自分の孫の孫が、自分がツイートした発言を見て、「オレの先祖はこんなことを言ってたよ」という世界になっていることが、ほぼ確定しているわけです。おそらく今はデジタル痕跡を残すことの意味を、そこまで自覚していない人が多いと思うのですが、これからの"忘れられない時代"において、タイムカプセルの可能性と不可能性を考えるのは面白いのかもしれません。

一方で、非連続な未来という言い方をよくするのですが、10年経てば10年後の未来があって、20年経てば20年後の未来があるというように、未来は必ずしも直線上にあるわけではなく、断続的に急変期と停滞期を繰り返して起こる可能性も大いにあります。非連続な先の100年後について考えることは、いかに可能なのか。未来を考えるという営為自体がどういう意味を持つのかを、しっかりと正面から見据える展覧会になればいいなと思っています。

未来を思い描く段階はもう過ぎている!?

『WIRED』日本版がSF作家のウィリアム・ギブスンに、コロナ禍でインタビューをした際、「なぜ人類は22世紀を想像できないのか?」と語っていて、その問いが今回の展覧会の基点にもなっています。たしかに20世紀においては、21世紀という未来は当たったにせよ外れたにせよ曲がりなりにも想像されてきましたが、今、22世紀のことはなかなか想像しにくい。

WIRED

テックカルチャーメディアとして米国サフランシスコで1993年に創刊され、欧米・アジア・中東に展開。雑誌からスタートし、社会の多層性に合わせ、ウェブやソーシャルメディア、電子書籍、リアルイベントなど、メディアとしての可能性を拡張し続けている。日本版最新号は、「THE WORLD IN 2022」と題し、2022年を見通す。

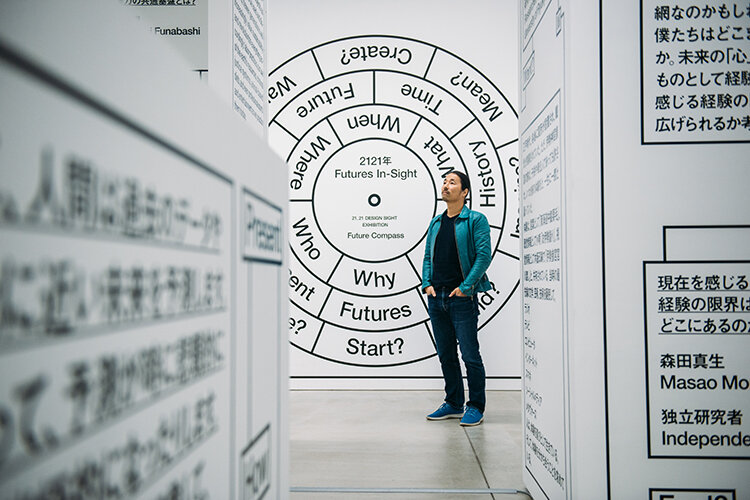

ギブスンの問いにはふたつの問題提起があると思うんです。ひとつは、僕らが社会として22世紀の像を明確に描いて共有できていないということをネガティブに捉えること。でももうひとつ、誰もが共有するような大きな未来を描くこと自体の段階を僕らはもう過ぎてしまっているのではないかという問いかけもそこにはある。誰もが思い描けるような22世紀はもはやないけれども、何かしらの22世紀像なり、そこに向かう道筋のようなものをそれぞれが抱いているとするならば、そのことをポジティブに捉える視座もあると思うのです。「Futures In-Sight」のFutureを単数形ではなく複数形にしているのは、複数形の未来をみんなでどれだけ描いていけるかという希望も込められていて、未来の意味をポジティブに更新したいと思っています。

本当の「情報の時代」はこれから始まる。

22世紀に歴史の教科書がまだあるとしたら、「人類はパンデミックの時代にようやくインターネットを手にした」というようなことが書かれているのではないでしょうか。インターネットが商用化されたのは1995年、1996年頃で、『WIRED』も1993年のインターネット前夜に創刊されています。ですからインターネットとともに歩んできたメディアという自覚があるのですが、一方で100年後から見たら、そこから今までの時期にはまだほぼ何も起こってなかったことになっているかもしれない。それくらい、本当の変化が起こるのは、これからだと思っています。

「情報の時代」という表現も使い古されて、誰もがそれは終わったかのように捉えているかもしれませんが、名実ともに情報の時代が始まるのも、ようやく今くらいから。そういう意味では、90年代から考えていたようなインターネット、あるいはネットワークによってつながった地球の姿が、もう少しはっきりとした輪郭をもって見えてくるのが、2121年なのかなとも想像しています。

もっと先の未来から今を見てみると、その時間軸が遠ければ遠いほど、時代の大きな移り目がくっきりと浮かび上がってきます。それは先ほどの、デジタルによって情報が忘れられなくなる話にもつながります。日本に文字が入ってきたのは諸説ありますが、6世紀から7世紀頃と言われていて、つまり、それ以前の情報は文字として残っていない。なので、土の中から掘り出したものなどから、当時の人々の生活を解明していくしかないわけです。

文字の情報が生まれて間もない頃は、主に天皇にまつわることしか書かれていないのですが、やがて日々の生活が書かれるようになり、『枕草子』のような随筆が出てくることで女性の暮らしなどもわかってくる。文字が入ってくる以前と以後では、情報量が明らかに違っていて、それと同じようなことが、この20年くらいを分岐点にして起こっていると思うんです。だから1,000年後の人にとっては、「西暦2000年より前ってコンクリートと極限られた人の情報くらいしか残っていないから、何をやっていたのかあまりわかんないんだよね」といったことになりかねない(笑)。それくらい引いた視座だと、今は歴史の大転換期なのかもしれません。

フォアキャストとバックキャストの両軸で考える。

未来の捉え方はそれこそたくさんあるので、展覧会を構成する際に改めて整理してみたのですが、一番シンプルなのは、フォアキャストとバックキャストです。フォアキャストは、今を起点として10年後にこうなっているとしたら、20年後は......というふうに、現在の延長線上に進んでいく形で未来を想像する方法です。もうひとつのバックキャストは、たとえば「2121年は生物学的に男女の性差がなくなっている」というふうに、ありうべき未来、あるいはそうなってほしい未来をまずは想定してみます。だとしたら、2050年くらいには遺伝子改変が社会的に認められていないとおかしいな、などとだんだんとより近い未来に戻ってきて、今やるべきことを考えていく方法です。

「WIRED Sci-Fiプロトタイピング研究所」などのプロジェクトを通して見えてくることとして、特に企業は5カ年計画、10カ年計画などを考える際、どうしてもフォアキャストになるんですよね。そのこと自体は僕はいいことだと思っています。というのも、やはり想像できないことは実現できないわけで、未来の姿を現在の延長線上に具体的に思い描いて、そこに向かって行動することを人類は繰り返してきたからです。

WIRED Sci-Fiプロトタイピング研究所

SF作家の持つ大胆かつ精緻な想像力を用いて、産業や企業の未来を想像し、バックキャスティングのアプローチによって、その実装/事業開発まで一気通貫で支援していくプロジェクト。『WIRED』日本版と、そのクリエイティブディレクターを務める伊藤直樹氏が率いるPARTYで協働している。

一方で、フォアキャストが描く未来は現実の延長線上でしかないので、断続的な未来を予測できない。なので、今見えているリアリティから一旦離れて、SF的な想像力で遠い未来を考えてみることで、初めて見えてくるものがある。ドローンもアンドロイドも、火星にロケットを飛ばすことも、SFの世界で描かれてきたことですが、それが実際に現実のある種の方向づけとなってついには実装されてきました。バックキャストによって今まで思いつかなかったような未来を想像できたり、あるいはそこから新しいクリエイションが生まれたりすることもあります。ですから50年後、100年後のようなあまりに遠くてわからない先のことを考えてみることは、とてもおもしろいし実際に有効だと思います。

撮影場所:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2『2121年 Futures In-Sight』展(開催中~2022年5月8日)

RELATED ARTICLE関連記事