INTERVIEW

131

Satoshi Yoshiizumi / Designer

吉泉聡デザイナー

Satoshi Yoshiizumi / Designer

人中心となった都市に存在した人と自然の関係を再発見する【前編】

土地と関係を結び、固有のカルチャーを耕す。

- JP / EN

update_2021.12.08

photo_tada / text_akiko miyaura

東北大学工学部にてエンジニアリングを学んだ後、デザインオフィスnendoを経て、「TAKT PROJECT」を立ち上げた吉泉聡さん。常に問いを立て、“自主研究”を通じた幅広い視野とフラットな視点でルールにとらわれない新しいデザインの価値を発信してきました。11月には六本木の新たな複合施設「THE MODULE roppongi」にて、展覧会『ALLIED FEATHER&DOWN × TAKT PROJECT「route to root -retracing the story of down.-」』を実施。展覧会の話をきっかけに、デザインに宿る知性、コロナ禍の都市の価値、現在進める東北でのプロジェクトなどについてお話を伺いました。

素材から掘り下げることで、全体を俯瞰できる。

僕自身、もともと素材(=マテリアル)に興味があって、普段のデザインのプロセスでも掘り下げてリサーチをすることが多いんです。THE MODULE roppongiでの展覧会『ALLIED FEATHER&DOWN × TAKT PROJECT「route to root -retracing the story of down.-」』は、羽毛のサプライヤーであるアライド フェザー&ダウン社と企画したのですが、ファッションブランドではなく、素材のサプライヤーが展示するって面白いな、と。最初に話を伺った時、ダウンジャケットの素材を扱うことに、純粋に興味がわきました。

Cultural Synthesis in "THE MODULE roppongi"

六本木にオープンした、ショップ、ショールーム / ギャラリー、オフィス、ソーホーのフロアからなる複合施設「THE MODULE roppongi」の特別企画として、多様なヒト・コト・モノが集まり、感性を刺激するクリエイティブプレイスとして、5組のクリエーターが展示をする『Cultural Synthesis in "THE MODULE roppogi"』が開催中。吉泉さんは2組目の展示に参加した。

会場:THE MODULE roppongi (東京都港区六本木7-21-24 2F #205)

会期:2021年10月8日(金)~12月26日(日)

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/cultural_synthesis_in_the_module_roppongi/

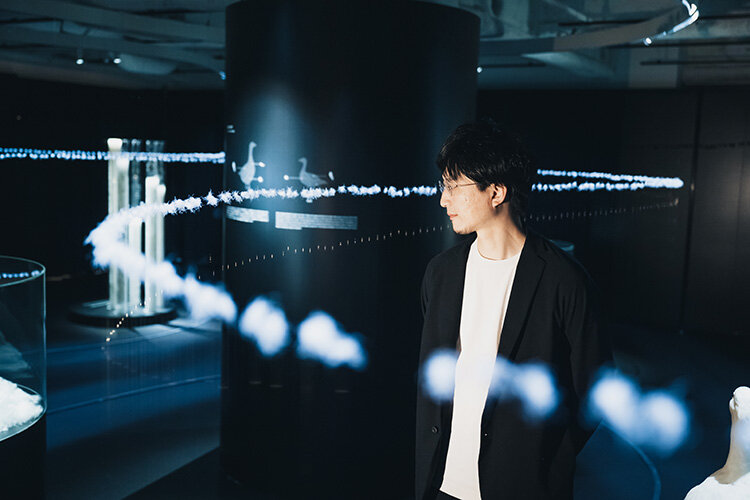

ALLIED FEATHER&DOWN × TAKT PROJECT「route to root -retracing the story of down.-」

ダウン・フェザーを製造する、アライド フェザー&ダウン社の営みを追体験するインスタレーション。ダウンジャケットという形あるデザインから、グース・ダックまで遡り、その道程におけるストーリーを「ルート」の中に点在させた。「ルートがひとつのランドスケープと捉えられないかと考え、今回の空間をつくりました。ダウンってすごく繊細なので、人が通りすがっただけで揺れるんです。コントロールできない自然のようなものが現実にある、かつ都心である六本木に一定期間出現するというのは体験として面白いのではないかな、と」と吉泉さん。

撮影:大木大輔

本来、モノをつくるって、素材がどんなもので、どう形になっていき、お店に並び、それを買って、どこへ行き着くのか、までがすべて繋がっているはずですよね。でも実際は、ものすごく切り取られて、ごく表層の"商品がどんなものか"で勝負する時代がずいぶん長く続いてきたと思います。そこを変える流れになっている今、私たちが見ている領域をもう少し広げる必要がある。そう考えると、マテリアルをテーマにした発信や、サプライヤーが展示に関わることは、とても意味のあることだと思っています。

現代の課題でもあるサステナビリティー的な文脈やアニマルフリー(※動物素材を使用しないこと)といった話も、切り取られて偏った情報が広がったり、キャッチーな言葉として流通したりしがちだと感じています。でも、全体で見ないと知ることが出来ないことがありますし、評価もできない。今回の展示では素材がどこから来て、どこに向かうのかを形にすることで、見る領域を広げて、気づきを得る大切さを少なからず伝えられたのではないかなと思っています。

短期で回るビジネスではない、"自主研究"の重要性。

新しい価値あるものをつくりたいとなった時に、やっぱりモノづくりの工程を遡っていかないとできないことが多いと思います。例えば、大きなメーカーがプロダクトをつくる時は、数量や値段、どの工場でつくるかというのが、ぜんぶ決まっていることがほとんど。その仕組みの中で、最後にデザインだけをしても本質的には何も変わらないんですよね。それはモノづくりだけではなくて、他の業界もそうだと思うのですが、おそらく社会のルールのように当たり前になっているもののどこを変えればいいのか、掘り下げていく必要があります。どこまで戻って変えると、結果が変わるのか。そういった関心が、僕らが重視している自主研究プロジェクトに繋がっています。

TAKT PROJECTはデザインスタジオとして、クライアントワークを受けて回っているわけですが、ビジネスで回っていることは、短期で動くものが多く、長くても中期。その時間軸の中で何かをつくり続けていると、そもそもデザインで解決すべき本質的な課題にアプローチ仕切れないのではないかという懸念があります。なので、長期的に見た時に、どういうことが起こり得るのか、そういう視点を持っていたい。依頼を受けてから考えるのでは遅くて、常にちょっとした気づきをもとにリサーチをしておく、というのが自主研究プロジェクトの根本です。

僕の中でクライアントワークは生き物であり、目の前にある生っぽい現実。そこで受け取った自分の気づきを掘り下げていきながら、クライアントワークと自主研究プロジェクトの両輪を走らせておくことが、価値をつくる上でも、クリエーションの精神衛生的にもすごく重要だなと感じます。

制御できない自然を取り込むデザインのあり方。

近年の自主研究から形になったのは、イタリアのミラノで行った個展『glow⇄grow』。会場に入ると、つららのようなものが吊られているのですが、実はその素材って樹脂なんです。紫外線や光で固まる液体状の樹脂があって、それを天井から吊ったLEDにポトポトと垂らし続けると、LEDの光で固まってつららが育っていく。

glow⇄grow

「ミラノデザインウィーク2019」で、初の海外大型個展として発表したインスタレーション。光で固まる樹脂を、制御された光を放つLEDで硬化させ、つららのように成長していくプロセスを見せた。吉泉さん曰く、「海外ではこういった作品に興味を持ってくれる方が多いのですが、ヨーロッパは環境意識が高いので素材がプラスチックやレジンだということで、拒絶する人が一定数いるのもたしか。もちろんポジティブな反響はうれしいけれど、物事の捉え方の差がわかるので、ネガティブな意見も面白い。作品を出すこともリサーチのひとつなので、何かを感じてリアクションしてくれることが重要だと思います」。

撮影:太田拓実

プラスチックを使った工業製品は、デザインの視点では、いかに制御して形づくるかという人工物の代表だと思います。だけど、そもそもパーフェクトに制御して人が何かをつくれると考えること自体が、人間と自然との関係性として違うのではないかと感じています。『glow⇄grow』でいうと、樹脂という人工的な物質を使って、人工的に光を制御し、生まれてくるのは樹脂のつららだとわかっている。けれど、どういうつららになるかは誰にも決められないんですよね。そこにある重力や風、光の環境で伸び方が変わるから、つららの形を制御することができない。

そうやって自然の影響を受けながらつくることが、すごく大事なんじゃないかと個人的には思っています。自然を取り除くことにテクノロジーを使うのではなく、自然と繋がりながら、どのように魅力的な状況や作品をつくれるのか、人間がつくることの外側に、違うあり方が存在するんじゃないか。そんなことを思って、挑戦したスタディー的作品です。

サステナビリティー的な話で言うと、基本的にプラスチックって悪者とされることが多いと思います。たしかに自然に還らないものという観点ではプラスチックには問題はあるけれど、その前にプラスチックは使い捨てのマテリアルである、という認識や定義をつくった人間側、つまり人間の素材の向き合い方自体が根本的な問題じゃないかな、と。だから、デザインとして"つくること"と同じくらい、仕組みや定義、人間の考え方がどう形成されたのかを知ることが大事だと思うんです。

ふわっとした感性を、知性として提示する。

僕は工学部出身なので、どちらかというとロジカルな世界で学んできた人間です。いわゆる近代科学は、論理的に世界をひとつひとつ分析した上で、系統立てて、こうだったねって人間が理解した蓄積で成り立っています。ただ、その理解は、あくまで人間が後から定義づけをしたのであって、今もなおわかっていないことはたくさんある。すべての事象を捉えられているわけではないんですよね。

その捉えられていない、ロジックだけじゃない世界に、学生時代すごく興味が出てきて。その関心が、自主研究やTAKT PROJECTが志向する「新しい知性」としてのデザインに繋がっています。そもそも"知性"と聞くと、社会においてはロジカルなことをイメージしませんか? 仕事に関して論理的に話す人を「あの人は知性が高い」「賢い人だね」となる。逆に「なんかこの感じいいよね」「ここに何か違うものを感じるんだよね」と感覚的に話すと、知性が高いとは違う印象になる気がします。でも、僕は、何かを感じるその感性も人間の大切な知性だと捉えています。

特に多様な人と関わることが多い都市部は、共通ルールを前提に会話しないと成立しないので、どうしてもふわっとしたこと、正解のないことは排除されがちな文脈が強いと思います。僕らとしては、論理的に考える人と、そこには収まらない何かがあると信じている人、どちらもが価値深いものとなって、両者が一緒に物事を語られる世界になればいいな、と考えているんです。そのために、形のある作品だとか体感できるレベルに落とし込んで、新しい提案を伝えていくことが大事。それができるのが、デザインのよさでもあります。

撮影場所:THE MODULE roppongi『Cultural Synthesis in "THE MODULE roppongi"』(2021年10月8日~12月26日)

RELATED ARTICLE関連記事