INTERVIEW

131

Satoshi Yoshiizumi / Designer

吉泉聡デザイナー

Satoshi Yoshiizumi / Designer

人中心となった都市に存在した人と自然の関係を再発見する【後編】

土地と関係を結び、固有のカルチャーを耕す。

- JP / EN

update_2021.12.08

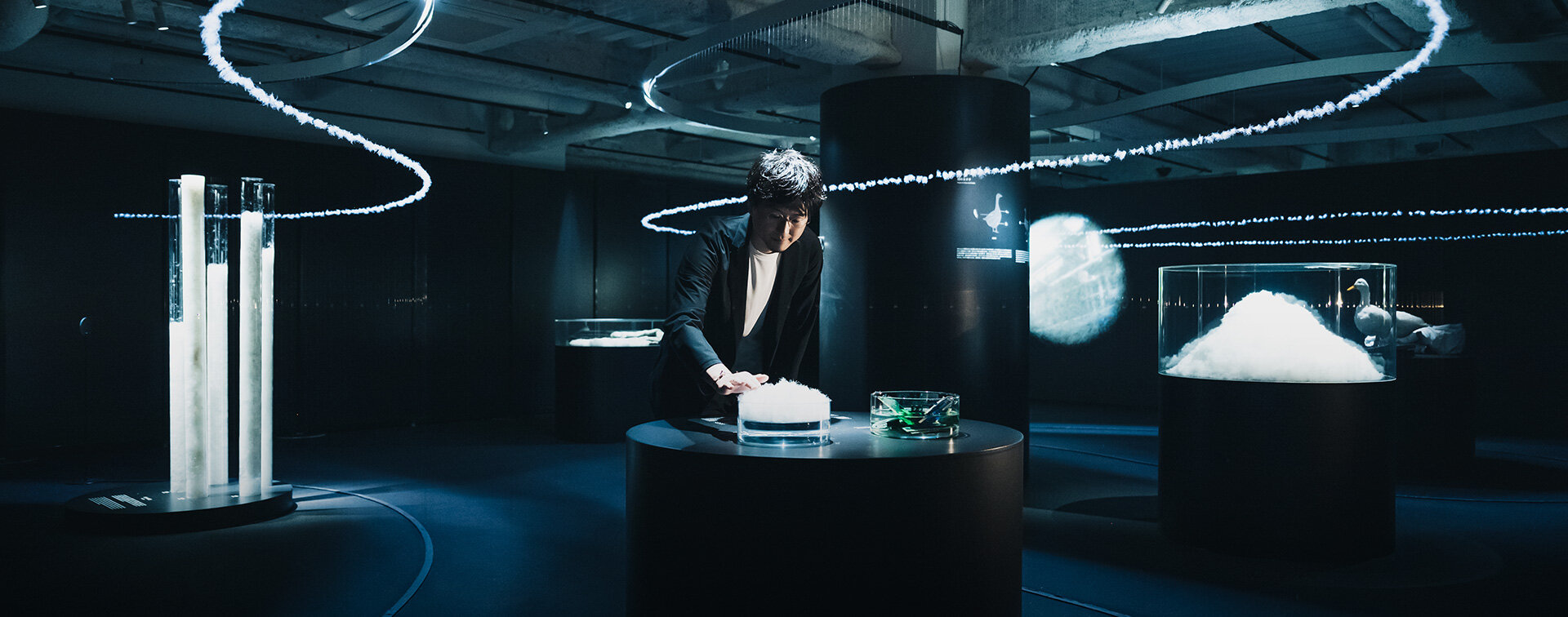

photo_tada / text_akiko miyaura

東北大学工学部にてエンジニアリングを学んだ後、デザインオフィスnendoを経て、「TAKT PROJECT」を立ち上げた吉泉聡さん。常に問いを立て、“自主研究”を通じた幅広い視野とフラットな視点でルールにとらわれない新しいデザインの価値を発信してきました。11月には六本木の新たな複合施設「THE MODULE roppongi」にて、展覧会『ALLIED FEATHER&DOWN × TAKT PROJECT「route to root -retracing the story of down.-」』を実施。展覧会の話をきっかけに、デザインに宿る知性、コロナ禍の都市の価値、現在進める東北でのプロジェクトなどについてお話を伺いました。

人と会わないという余白の可能性。

今、TAKT PROJECTでは、東北をベースに新しいリサーチプロジェクトを行っています。現代は東北も都会といえる場所も多いので、"以前の東北"と限定していった方が適切ですが、もともと東北は、自然との関係で文化が成り立っていると思います。例えば、東北のマタギの方々や、北海道に住んでいたアイヌ民族の方々は、熊との関係の中で生きていたりするわけです。都会と比べてどちらがいいということではなく、そもそもの自然の捉え方が違う気がしています。

東北リサーチ

TAKT PROJECTが、仙台にラボを置き、そこを起点に月に1回程度、毎回テーマを設け、2泊3日ほど東北内の各地を訪れるというリサーチプロジェクト。自主研究プロジェクトとしてフィールドリサーチなどを実施。東北という、ある種閉ざされた場所の考え方、生き方を探りながら、その土地のマテリアルを生かしたモノづくりなども視野に入れ、活動している。

撮影:栗原慎太郎

反面、都会は人がいてこその文化。そう考えると、コロナ禍で一番の存在意義が欠落するのは都市ではないかなと思います。人との関係で成り立つ文化が、人と会えなくなることで、本質的な意味で打撃を受ける。でも、個人的にはよかった面もあると感じています。以前を振り返ると「会わなくていいんじゃないか」「集まる必要はないだろう」と思う場面も多々あったはずで、でもコロナで、過剰に人に会う、繋がるという世界で生きてきた人に、会えない状況が違う余白を与えてくれたんじゃないかな、と。

つまり、人との繋がりを減らして、他のものと繋がる可能性をみんなが手に入れたということ。テクノロジーやデザインの話の中で、素敵なこととして語られるコミュニケーションって、ほとんどが人と繋がることを指しますよね。でも、繋がるのは人以外であってもいい。草木とお話している少女を見るといいなと思いますし、ペットという自然的なものが家にいるという繋がりも素敵だと感じます。結果として、みんなが離散的にある時間を自然との関係の中で過ごす、人と繋がらないという選択肢ができたんじゃないでしょうか。同時に、人と繋がる意味や時間を、いかにリッチにしていくかも今後考えていくべき部分ですよね。

中心の都にはない、東北の魅力。

山形出身の僕だから許されるかなという願いを込めてあえて表現すると、東北は周縁、辺境だと思います。歴史を見ると一度も現在に繋がる都が来たことがなく、東北は常に外側です。一方で、九州は大陸も近く有力な豪族が多いですし、よく知られているように奈良、京都などを通って、東京で首都は止まっています。ただ、環境問題をはじめ、そういう都=内側の考え方だけでは立ちゆかないと感じることも多い今、違う考え方が外側にあるかもしれない。そんな観点で見ると、東北ってすごく魅力的で興味深いんですよね。

東北は外側であると同時に、閉じられた世界のようにも感じます。シンプルに、雪が降る気候というのが大きいと思います。積雪によって一定期間、強制的に閉じられることで、考え方や交流に独特の文化が生まれたのかもしれません。現代は何でも繋がってオープンであることが価値とされますが、閉じる・開くという繰り返しが、自然と関係しながら身体レベルで起きるエリアってなかなかないと思います。東京や内側を否定するわけじゃなく、その対極にある両方を知りたいなという思いで東北に足を運んでいるんです。

土地と結びつくことで濃いカルチャーが生まれる。

今はプロジェクトのハブとして仙台にベースを置き、東北のいろんな場所を旅しています。事務所のメンバーには遊びに行っているんじゃないかと疑われていますが(笑)、毎回テーマを決めてリサーチに行っているんです。

実は、昨日まで秋田にいたんです。今回のテーマはふたつあってひとつは「マタギの方に会いに行く」こと。これはわかりやすく、山の生活に触れに行くということですね。もうひとつは「秋田産の原油をリサーチする」こと。原油といえば中東くらいの認識しかない中で、秋田で原油が出るという事実がまず面白い。原油はこのグローバリズム時代の象徴的な素材ですが、現地のものを使って何かをつくることができれば、例えばプラスチックのような匿名的な素材も土地と繋がりだし、異なるパースペクティブとしていろいろ見えてくるんじゃないかなという思いもあります。

秋田の原油

東北を舞台にした自主プロジェクトで訪れた秋田の油田。秋田の約4%の天然ガスを供給しているという豊川油田では、天然ガスとともに湧く原油があるそう。その様子を「原油の出る場所が山の中なんです。当たり前ですが、原油は自然のものであって、話を聞いているとその行為に農家に似た感覚を感じてきます。採掘しているというよりも、収穫する感覚に思えてきたのです。それがなんだか面白かったです」と吉泉さん。

そもそも、今って土地と繋がることが希薄な時代のように感じます。個人的にカルチャーという言葉が好きなのですが、それが芸術やデザインと結びつくと「東京はカルチャーがある」という話になる。もちろん間違いではないけれど、実はカルチャーが濃いのは都市より地域のように思うんです。よく「カルチャーはカルティベイト(耕す)だ」と語られますが、その場所でしか耕せないものでないとカルチャーにならないという意味で捉えると、土地と結びついたモノづくりってとても面白いなと感じます。

人間優位の都市に隠れた、自然を見つける。

東北の文化は、自然とともに物事が考えられています。けれど、都市のように人間優位なエリアでは、街づくりをすると、固有性のない似たような場所になってしまいがちです。例えば、六本木と新宿ももともとの土地は違うので、文化や生活は違ったはずなんです。今は見えづらくなっているけれど、実は六本木のような都心にも、大なり小なり自然とともにあるものってあるんじゃないかなって。そう考えると、六本木がもともと持っているものが何なのかを、自らの足で探すリサーチプロジェクトみたいなものがあったらいいですよね。街を見る目が変わるでしょうし、もし自然とともにある事柄を目の当たりにするものが残っていたら面白いなと思います。

もうひとつ。六本木を舞台にするなら、フィールドレコーディングをやってみたいな、と。レコーダーをもって海や山で音を拾い、音素材として楽曲に取り入れるというように、音楽の世界で親しまれてきた手法です。僕も昔、体験したことがあるのですが、音を録りに行くという気持ちで街へ行くと、音に対するセンシティビティーがすごく上がるんです。普通に歩いていた街に「こんな音があるんだ」「あんな音がするんだ」と感覚がまったく変わる。大げさに聞こえるかもしれませんが、世界を見る目が変わるような感覚になりました。

この体験は立体の世界でもできるんじゃないかと、過去に《Field Recording》という自主研究プロジェクトを実施したことがあるんです。まずはサウンドレコーダーの代わりに3Dハンドスキャナーを持って街に出て、いろんな形を撮ってくる。それを3DCADで編集してモノをつくる。六本木の街全体を素材にしたら、とても面白いんじゃないかなと思います。

Field Recording

3Dハンドスキャナーで渋谷の街の中にある、さまざまな形を感覚的に収集。それを3DCADに取り込んで編集し、プロダクトとして形にした自主研究プロジェクト。パリ装飾美術館による日本の工芸・デザインを紹介する展覧会『Japon-Japonismes. Objets inspirés, 1867-2018』へ出展した。

撮影:林雅之

このプロジェクトって、どの音が素敵か、どの形が面白そうかに正解はないと知ることが重要なんですよね。自分が外から刺激を受けて、いいなと思ったモノを撮る。そのロジカルなものを排除する一連の行為や、自分の感覚と対話し、形とする一連の体験そのものに意味があると思います。

社会をエボークするデザインを形に。

日々、いろんなことに触れる中で、自分は何も知らないんだなと感じることがたくさんあります。やっぱり、知らないと可能性を広げることはできない。そういう意味ではクライアントワークで教わることも本当に多く、その上で自主プロジェクトで深掘りし、またクライアントワークに還元する。この循環が僕にとって大切なことなんです。

そして、デザインとして形にすることにも意義があると思っています。今はデザインが賢く語られすぎていると感じることもあるのですが、結局、形としてアウトプットするレベルになっていないと、デザインの意味の大部分が失われてしまう。自分も一周回って、「最後に絶対つくること」までをやりたいと強く思うようになりました。

世の中には、もっとこうだったらいいのにと思うことはたくさんあります。ただ、実際に変化を起こすのはすごく難しいというのも現実。新しいことをするには築き上げてきたテクノロジーの矛先や便利さを一度捨てることにもなるので、簡単ではないです。そんな中でも、僕らはひとつの小さなデザインスタジオにすぎないけれど、ちゃんと考え、こんな考え方があるかもしれないと社会をエボークする(=喚起する)ようなものを、デザインとして提示し続けていきたい。それが、新しい価値、新しい未来に繋がっていけばと思っています。

撮影場所:THE MODULE roppongi『Cultural Synthesis in "THE MODULE roppongi"』(2021年10月8日~12月26日)

取材を終えて......

吉泉さんの原動力とも思える「知りたい」という純粋な衝動は、ただの好奇心ではなく、人やモノ、自然、文化、いろんなものへの敬意に感じました。モノづくりの人であると同時に、デザインというフィルターを通して生きること、世の中が豊かになることを思考している姿に感銘を受けました。そして、多様な考えや文化を「それもいいよね」と穏やかに受け入れ、いろんなものを面白がる感性。だから、吉泉さんのつくるモノは美しくて、心に残るのでしょう。これからも、「絶対形にする」ことを続けてくださることを願って......。(akiko miyaura)

RELATED ARTICLE関連記事