『今できるアートを暮らす場所から始めていく』【後編】

社会的な繋がりを楽しみながらデザインする。

移民・難民、GSM(ジェンダーマイノリティおよびセクシュアルマイノリティ)、宗教の問題など、現代社会のひずみに焦点を当てた作品を多く制作する、磯村暖さん。子どもの頃に引きこもりを経験し、医学部志望から一転し、独学で多摩美術大学に進学。その1年後には東京芸術大学を受験し満票を獲得するなど、振り幅の大きい経歴が注目されがちですが、自らも困難を乗り越えてきた人らしい優しさが、作品の根底に息づいています。異端な若き美術家の目に、激変する世界はどう映っているのでしょう。新型コロナウイルスが感染拡大する最中、今回はオンラインのインタビューで、半年間にわたり滞在したニューヨークでの日々とともにうかがいました。

美術館を最終目的地としないアートがある意味。

日本はアートやアーティストの居場所が限定されている気がしますが、ニューヨークはどこにでもアートがあるし、アーティストの幅も広い印象を受けました。美術館にコレクションされることや、マーケットに出ることを目指すのが、アーティストの主流であるかもしれませんが、ニューヨークではそのことを目的にしていないアート展示がたくさんありました。たとえば移民女性のための人権センターのような、アートとは関係なさそうな施設にも小さなギャラリーがあって、そこでキュレーションすることを仕事にしている人もいる。そういった場所は、アートが一般に受け入れられるツールとして機能しているのです。一方で美術館の企画展などでも、プロではないアーティストの作品を見る機会が比較的多くて、それぞれが断絶されることなくつながっているように見えました。

アートがエッセンシャルであるという意識は、日本よりもニューヨークの方が強くて、だからこそ本業はアーティストでなかったり、アートで生きていくつもりではないような人たちも自由に表現している。受け取る側も、美術館に収蔵されているとか、高い値がついているという価値だけではないアートの見方を持っている気がします。いろんなところにそういった場やアートがあること自体が、とても重要なのだと思います。

大義などなくてもいいから、何かが始まる場所を。

僕たちが立ち上げたスペース「UGO」のオープンが延期になり、コンセプトを練り直す必要が生じている今、アーティストとしてできること、やるべきことについて現在進行形で考え、悩んでいます。当初、この空間でやりたいと思っていたうちのひとつが、他のアーティストや制作をしたい人にスペースを貸すことでした。僕は大学を卒業して4年目になりますが、同世代、あるいはもっと年上の人でも、アーティストとして活動し続けるのが経済的にも精神的にも難しい現状があって、今のままの土壌では日本のアートシーンが豊かになっていく未来が見えないという実感がありました。また、日本の「美大芸大に行ってからでないとアーティストになれない/アートに関われない」みたいな風潮も、日本のアートシーンの多様性を失わせていると思っています。コミュニティに属してなくても表現活動をしている人はたくさんいます。アートに携わる人はもちろん、そうでない人、たとえば、僕がボランティアで日本語を教えていた難民の人たちの中にも、何かしら表現したいと思っている人がいるはずです。バーカウンターをつくったのも、アートやアーティストのコミュニティに関わるとっかかりがなかった人たちのための間口を広げたかったのと、既存のコミュニティで集まりがちなアーティストたちの風通しも良くなればと思ったからです。

UGOを拠点にしていろいろなワークショップなども展開していきたいと思っています。新大久保を舞台に、いろいろな文化的な背景を持つ人たちとコラボレーションしていきたいです。実直に絵画教室みたいなワークショップから一緒にパーティーをするような内容まで。先ほどから述べている差別の問題ですが、差別主義者が差別をする口実を持ってしまうことを危惧していて、例えば日本に住む特定の人種の人たちの貧困や社会から疎外の確率が上がってしまったら、犯罪率も自ずと上がってきてしまいます。そうなったらアメリカのような泥沼の状況に近づいてしまうかもしれない。今すぐにでもそういう未来を回避するためにできることをしないと、どんどん誤解や偏見が拡大してしまうという危機感を持っています。

僕たちには彼らの経済的なサポートをすることはできないけれど、社会的な繋がりを築いていくことはできます。それを堅苦しい義務感でやるのではなく、誰でも楽しく新しい発見をしながら進めていけるようにデザインするのがスペースの今のところの目標かもしれません。一緒に展示とかできたらまた緩やかな繋がりが広がっていったり色んな人達の存在も可視化されたりしていいかなと思っています。UGOというスペースの名前は、「烏合の衆」から取っています。社会的立場や役割がバラバラな人たちが集まって、謎の出会いや謎のつながりが生まれ、特に大義などなくてもいいから何かが始まる場所にしたいのです。

大事になってくるのは、物理的な鑑賞や実体験。

日々状況が変わる中、直近でできることとして、UGO内に人を集めるのではなく、大家さんにUGOの前にある私道を使わせてもらう形で、何かやりたいと考えています。とはいえ、いろんなところから人を集めるのはまだ難しいので、まずは徒歩でアクセスできる人たちに向けて、地域密着型で何かをやりたい。たとえば地域住民の子どもに向けた、青空ワークショップみたいなことです。一概にはいえませんが、新大久保に暮らす移民の人たちは労働スタイルが不安定なケースが多く、そういった家庭の子どもは学校に行けず、家にひとりでいることの不安が大きいと思うのです。もうひとつ、実現するのにさらに長い道のりになると思うのですが、私道にある大きな壁を使って屋外映画館みたいなこともできないかなとアイデアを出し合っています。

同世代のアーティストはオンラインで展覧会を開催したり、単体で作品を公開するような取り組みをしていて、僕も一部参加させてもらっています。ただオンライン展覧会が、実際に鑑賞することの代替にはならないと思っています。

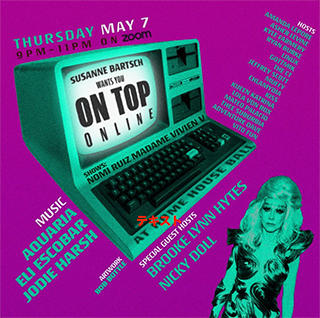

ON TOP ONLINE

磯村さんが取材前に参加していたオンラインパーティー。ニューヨークの"夜の顔"とも言えるイベントプロデューサー、Susanne Bartsch主催のイベントで、あらゆる差別に抗議するために団結し、自己表現できる安全なスペースを定期的に提供している。直近のイベントは「Zoom」を介してオンラインで実施中。

作品は変わっても、生き方は変わらない。

この先も閉塞感が続いていくであろう中、いろんな情報に思考が支配されて、生きづらさを感じたりもすると思うのですが、芸術は日常を支配している思考とは別回路のものを引き出せる力を持っていると信じています。僕自身の表現や制作に関していうと、大学で絵画を専攻して今のようなスタイルに移行したように、その時々で自然だと思えることをやっていきたい。マーケット的に考えたら、似たような種類の作品をたくさんつくった方がいいのかもしれないけれども、コンテンポラリーアーティストとしては状況が変わったら新しく考えるべきことや表現すべきことがあるし、そうしようと意図しなくても自然に変わることもある。変化を受け止めていくことが、コロナの時代を生きていく者としてやるべきことだと思うのです。一方で表現をしながら生きていこうと思っている者としては、コロナがあろうがなかろうが生き方は変わらないという思いもあります。

困難に直面している今は、誰もが自発的に考えられるいい機会だと考えることもできます。政権への意見も今までにないくらい、いろんな人が発するようになってきて、社会の構成員のひとりである意識をより多くの人が持ち始めているように感じます。こうあったらいいなという未来は、ひとりで考えてもしかたないというか、遭遇した誰かと一緒に思い描いていきたいですけど、直近の未来としてはやっぱり極端な方向に行かないことを祈るばかりです。そのためにも思考を止めないことが大事。より多くの人と共有できるような未来になればいいと思っています。

取材を終えて......

オンラインの画面越しに対面した磯村さんは、柔らかな物腰で、ひとつひとつ言葉を選びながら語る姿が印象的でした。「自分の中にも偏見があった」、そう告白するのは、とても勇気のいることだと思います。しかし磯村さんは内面のネガティブな感情を見過ごさず、とことん向き合い、差別や偏見が世の中からなくならない理由を自分自身に問いかけます。その思考の過程が今後の作品にどう昇華されていくのか、活動を追い続けたいと思います。余談ですが、自分で塗ったという鮮やかなブルーの壁もステキでした!(text_ikuko hyodo)

※画像はオンラインインタビューで撮影したスクリーンショットを使用しています。

RELATED ARTICLE関連記事