『多様な文化のコミュニティを繋ぐ、極限環境のラボホテルを』【後編】

開かれた場所で太古の地球から遠い未来まで語らう。

人間の女性がイルカを代理出産したり、実在する同性カップルのDNA情報を抽出して「家族写真」を制作したり……。生物学的課題やテクノロジーの進歩をモチーフに、スペキュラティブ・デザインを通して未来の生殖や家族のあり方などを問う作品を発表している長谷川愛さん。森美術館で開催中の『未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命――人は明日どう生きるのか』への出展作品や、これまでの代表作について解説していただきながら、サイエンスの観点からアプローチすることで見えてくる、オルタナティブな未来像に迫ります。

苦しさの解決を科学に求める。

《シェアード・ベイビー》を最初に発表した2011年当時は、実現しうるテクノロジーがほぼ存在していませんでした。今は「クリスパ―・キャスナイン」というゲノム編集技術が誕生して、デザイナーベビーも生まれたと報告されていますし、100人の親から1人の子どもをつくることも技術的には可能になっています。一方で体外配偶子形成という、体の外で細胞を精子や卵子にするテクノロジーも着実に進化していて、ゲノム編集技術を使わずとも複数の親から子どもをつくることが可能になるのではと思います。そういった可能性が現実的なこととして視野に入ってきたので、もう一度探求するべきタイミングだと思い、このプロジェクトに戻ってきました。

現在はアメリカから帰国して3年ほどシェアハウスに住んでいます。煩わしさももちろんあるのですが、それ以上にいろんな人と暮らす楽しさを感じていて、ネットワークをつくりながら生きることに立ち戻りたいという気持ちもありました。シェアード・ベイビーは言ってみれば、江戸時代の長屋みたいな状況なのかもしれません。当時は単純に、誰の子どもなのか曖昧だったという理由もおそらくあったのだと思います。今はそれがテクノロジーで簡単にわかってしまうけれども、もう一度その感覚に立ち戻るにはどうしたらいいのか。ワークショップを通して、「4人で子どもを育てることができたら、次は養子でもいいんじゃない?」という結論になったのも興味深かったです。

科学技術を信頼できるのは、宗教やフェアリーテイルを信じられなくなってしまったというのも大きいでしょう。私の場合、昔は苦しさの解決を宗教に求めていたけれども、今はもうそれができなくなり、科学に希望を求めてリサーチをしている感覚なのかもしれません。

アート作品を通して「出産」や「環境破壊」や「絶滅危惧種」といったキーワードが出てくるのも、単純にもう「産めよ増やせよ」の時代ではないと感じているから。資本主義は拡大することに意義があるのかもしれないけれども、もはやそんなことを言っていられない環境だと思うのです。それでもやっぱり子どもがほしいという本能とは、どう向き合うべきなのか。《私はイルカを産みたい...》という作品で表現したように、代理母として動物を生んだり、シェアード・ベイビーのように4人で1人の子どもをつくったりしたら、人口を抑えることができるかもしれませんよね。自分の子どもがほしいとか、遺伝情報を次世代に残したいという欲望を叶えつつ、人間の数をそれほど増やさなくて済むソリューションでもあるのかなと思っています。いずれにしろ人口は、この後減少に転じると言われていますが、もしそうだとして、反出生主義の問題はどうなるんだろうとか気になることはたくさんあります。現状はまだまだ地球のリソースに対して意識が雑だし、人間が多すぎるような気もしますし。

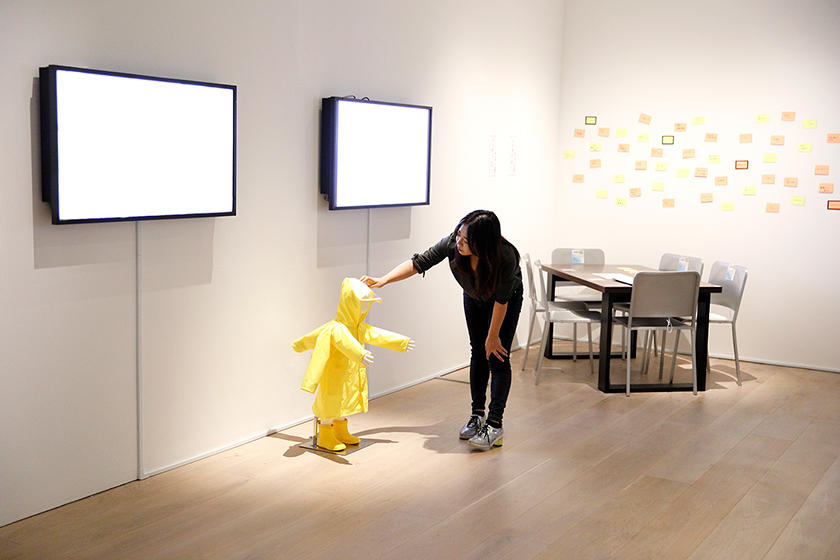

《私はイルカを産みたい.../I Wanna Deliver a Dolphin...》

潜在的食糧不足とほぼ70億人の人口の中、これ以上人間を増やすのではなく、イルカなど絶滅の危機にある種を代理出産することを提案するプロジェクト。子どもを生みたい欲求と、おいしいものを食べたい欲求を満たすために、食べ物として動物を出産してみてはどうか? という議論を提示し、それをいかに可能にするかという方法も示す。イルカのロボットを使って水中出産のイメージ動画を撮影したり、自身が抱いた葛藤や疑問を洗い出し、プロジェクトに至るプロセスを視覚化したジレンマチャートなどを作成。

当事者以外が関わらなければ、問題意識は拡大しない。

科学は希望であると同時に危険な側面も持っています。なので、作品にする時はユートピア的なビジョンを示すだけではなく、議論のプラットフォームになりうるものでありたいと思っています。最近のように技術がリアルに近い場合は特に、良い面と悪い面を並列で見せるように心がけています。議論の誘導にならず、議論を深めるためのガイドになっているか、そのうえで自分は公平な立場であるかどうかを大事にしています。

過去作でいうと《インポッシブル・ベイビー》はその辺りの判断が非常に難しく、同性間で子どもをつくることや、セクシャルマイノリティーに対する公平な立ち位置を模索して悩んだりもしました。《オルト・バイアス・ガン》も議論のためのプロジェクトではあるのですが、意図的に黒人の側に立ってつくっている点に指摘があるかもしれません。というのもアメリカにおいて黒人は、白人に比べて警察に射殺される率が圧倒的に高い現実があります。武器を持っていないにも関わらず殺されてしまう事件が後を絶たない中で、もし警察が恐怖心から反射的に引き金を引いてしまうのだったら、3秒くらい引き金をロックするバイアスを入れてあげたら公平になるのでは、という提案をしています。ただ、引き金を引けない間、警察は自分の身を守れないことになり、ある意味、彼らの命が軽視されている状況になってしまいます。それでもある人からは「あなたはまだ黒人の側に立っていない」と指摘されたり、「なぜあなたがそれをやるのか?」と問われて、当事者ではない人が問題提起することの難しさを感じたりもしました。

《インポッシブル・ベイビー/(Im)possible Baby, Case 01: Asako & Moriga》

実在する同性カップルの一部の遺伝情報からできうる子どもの姿、性格等を予測して「家族写真」を制作。虹彩や顔の形状だけでなく、食べ物やにおいを知覚する遺伝情報などに基づいて、女の子2人のキャラクターが造形され、家族写真のシチュエーションに反映されている。制作過程などがNHKのドキュメンタリー番組で放送され、大きな反響を呼んだ。第19回文化庁メディア祭アート部門にて優勝賞を受賞。

《オルト・バイアス・ガン/Alt-Bias Gun》

アメリカの人種差別にフォーカスしたプロジェクト。「非武装で警察に銃殺された黒人」の過去数年のデータから殺されやすい人を学習判別をし、条件に合った場合は引き金を数秒止める銃を提案。人の偏った認知バイアスを機械学習等で学ばせ、逆張りもしくは別のバイアスを道具に実装し、「公平な社会を目指す」その是非と方法について問う。

インポッシブル・ベイビーでも似たようなことを言われたのですが、当事者以外が関わらなくては、問題意識は拡大していかないというのが私の反論です。ただし他人の痛みの搾取にならないよう、細心の注意を払わなければいけないと思っています。

最近はアートも、アクティビスト的なものが注目されることが多いですよね。もちろん世の中で起こっている革命的なことも大事ですが、オルタナティブな世界を想像する力も同様に大切です。現実の問題と戦う力と、そうではない世界を夢想する力。そのふたつをきちんとつなげることが実はすごく難しい。そういう意味で私の課題図書となっているのが、『ゲド戦記』や『闇の左手』の作家として知られるアーシュラ・K・ル=グウィンのSF・ファンタジー論。現状批判をファンタジーに取り入れるのは、実はそれほど難しくなかったりするのですが、彼女の場合は現実社会を全く感知せずに、リアリティのある別の世界をつくる挑戦をしていたらしく、とても勉強になります。

欧米だけでなく、アジアや他の地域にも開いた街に。

六本木には、アートやデザインなどを見るために訪れる場所というイメージがありますが、普通の人がもっと道でいろんなことをする権利があればいいのにと思います。イギリスとかだと、週末になるといろんなところでファーマーズマーケットなどが開催されて、一般の人に開かれた広場が多いのですが、東京は公共の場で何かやろうとしたら、すぐに怒られるじゃないですか。それがちょっと息苦しいし、住んでいる人や遊びにきた人がある程度好きに使える場があるといいですよね。

ロンドンではフィンズブリー・パークという、そこそこ大きめの公園の近くに住んでいたのですが、移民の多いエリアでよくエチオピア料理を食べていました。そこでは夏はフェスや移動遊園地などが来たりして、時には当時働いていたアート系会社の巨大なインスタレーションの準備やパフォーマンスの練習などにも使わせてもらったりしました。近所の人が「なんだなんだ?」と近寄ってきて会話が生まれたり、冬にはカマクラもつくったりしました。そういう民にも公にも私にも開いている緑の多い広い場所は、東京にもっと欲しいものだと思います。六本木なら、いろいろな文化のコミュニティが集うお祭りがしたいです。多国籍かつ多文化な食、音楽、服、などさまざまなメディアの。その並びの中に私もSFコミュニティ(この「SF」はサイエンス・フィクションでも、スペキュラティブ・フィクションでも、スペキュラティブ・フェミニズムでも、すこし・ふしぎでもよくて)をつくって、ポップアップの移動遊園地みたいな《The Extreme Environment Love Hotel(極限環境ラボホテル)》を出したいですね。木星と石炭紀の部屋を。そして多様な文化の人と、太古の地球や、遠い未来、木星に人が行った時の話と、人間の進化について語り合いたいです。

《The Extreme Environment Love Hotel(極限環境ラボホテル)》

今現在人類が辿り着けない場所の体験を得られるラボであり、極限環境での人体のポテンシャルを研究するためのホテル。「石炭紀ルーム」「木星ルーム」など、極端な環境に身を置いた時、人の本能や愛情はどのように変化するのかを検証する。

夏の盆踊りも、もっと長い期間やってほしいですね。岐阜のIAMASでアートの勉強をしていた時、郡上八幡の徹夜おどりに毎年行っていたのですが、盆踊りは日本が持っているとてもいい文化だと思います。世界的なアートイベントは美術館の中だけではなく、周辺のレストランやストリートなど街全体が盛り上がっている感じが素晴らしいので、より市民が参加できるような、自治的なイベントが増えてほしいです。

ヨーロッパに住むと、他の文化との距離の近さを実感します。一方でボストンにも住みましたが、意外とクローズされている印象でした。東京ももっと海外とコネクションを持って、外に向かって開いていかなければダメでしょう。日本は特に欧米に対しては開くけれども、アジアや他の地域に対してはそうでもなかったりしますよね。その点、ロンドンはどの国に対しても開いている。過去イギリスが搾取してきた歴史的な背景も関係しているのでしょうが、アフリカや中東の人たちも多く、メディアからはなかなか見えてこないレベルで、いろんな文化がたくさん入ってきています。例えば数年前、私がとても貧乏だった頃、公園で難民の人と普通に立ち話が始まって、彼らがロンドンに逃げてきた話もお聞きしましたが、とても深刻でしたよ。なので彼らがロンドンで笑顔で暮らせるのは、とても素敵だなと思いました。日本でも移民が増えているのに、文化や人の流れが分断されてしまっているので、そこを繋いでいかないといけないと思います。ロンドンは他国の文化が流入し、食も音楽もアートも、確実に面白くなった例を見ているので、日本もそうなると良いのになと思います。

どんな人でも失敗を繰り返しながら学んでいく。

ここ3年、研究員とし東大にて所属していて感じるのが、理系と文系がはっきり分かれてしまっていることの危うさです。そして工学系には女性が本当に少ない。学生たちは最初の2年間、教養学部で一緒に学ぶのですが、選択できる教科が幅広いこともあり、理系に行きたい学生は最初からそっちの方面ばかり勉強するケースが多いようなのです。理系を専攻する人も、文系の教育をきちんと受けないと、いろんなバイアスに無自覚になってしまう危険性があります。先ほど話したアーシュラ・K・ル=グウィンは、過去の自分の言葉使いや話の設定などがいかにバイアスを産むことに無自覚だったか、謝罪や反省をしていたりするんです。私もよく間違います。どんな人でもいきなり学べるわけではなく、失敗を繰り返しながら徐々に学ぶのであって、だからこそ教育は大事だと思うのです。私も倫理的に際どいテーマを手がけているからこそ、きちんと学ばなければいけないと思っているし、社会学や文化人類学の人たちは、その点、非常にクリティカルな視点を持っていて、今の自分にとって学びが深い分野です。

私を含め、日本人はもっと世界の状況を学ばなければいけないし、クローズしている場合ではありません。一方で、資本主義的に成長していかなくても幸せに生きていける方法があるだろうし、そういう視点の持ち方を探す訓練がこれからは必要なのだと思います。

取材を終えて......

既存の価値観に揺さぶりをかける作品は、人によって嫌悪感をあらわにしたり、笑い飛ばしてしまうかもしれません。だけど考えるのをやめたら、試合終了。未来に対する想像もそこでストップしてしまいます。お話を伺ってわかったのは、それぞれのプロジェクトでかなり綿密なリサーチをしていること。アーティストというより、サイエンティストの目線と言ってもいいでしょう。しかも最近は、文化人類学の視点にも強い興味があるようで。一見、現実離れした発想が成り立っているのは、データやエビデンスという堅牢な土台が存在するから。だからこそ刺激的な思考実験が可能なのでしょう。(text_ikuko hyodo)

RELATED ARTICLE関連記事