『多様な文化のコミュニティを繋ぐ、極限環境のラボホテルを』【前編】

開かれた場所で太古の地球から遠い未来まで語らう。

人間の女性がイルカを代理出産したり、実在する同性カップルのDNA情報を抽出して「家族写真」を制作したり……。生物学的課題やテクノロジーの進歩をモチーフに、スペキュラティブ・デザインを通して未来の生殖や家族のあり方などを問う作品を発表している長谷川愛さん。森美術館で開催中の『未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命――人は明日どう生きるのか』への出展作品や、これまでの代表作について解説していただきながら、サイエンスの観点からアプローチすることで見えてくる、オルタナティブな未来像に迫ります。

ゴキブリがカラフルな機能性食品に!?

『未来と芸術展』では、テクノロジーとともに開かれる可能性について、リサーチのようなプロジェクトを2つ発表しています。《ポップ・ローチ》は若干冗談のような作品なのですが、いろんな食べ物、いろんな肉を食べているのに、ゴキブリだけは絶対に食べたくないっていうのはわがままな気がして、どうしたらゴキブリを食べられるのかという発想から始まっています。

未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命――人は明日どう生きるのか

社会や生活に急激な変化をもたらす「シンギュラリティ」が到来すると言われるなか、AI、バイオ技術、ロボット工学、AR(拡張現実)など最先端のテクノロジーとその影響を受けて生まれたアート、デザイン、建築を通して、近未来の都市、環境問題からライフスタイル、そして社会や人間のあり方を考える展覧会。5つのセクションで構成され、100点を超えるプロジェクトや作品を紹介している。本展のタイトルは、AI「IBM Watson」との協働により、15,000を超える候補から選ばれた。2020年3月29日(日)まで森美術館で開催中。

展示風景:「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命―人は明日どう生きるのか」森美術館(東京)、2019-2020年

撮影:木奥惠三 画像提供:森美術館

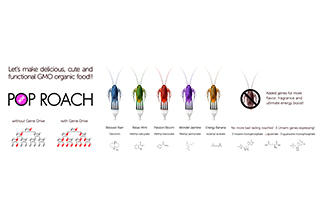

《ポップ・ローチ/Pop Roach》

カラフルな食用ゴキブリをつくるためのDIY合成生物学キットの架空広告。「美味しく、可愛く、機能的な遺伝子組み換え有機食品をつくろう!!」というキャッチコピーで、ゴキブリを昆虫食に変えて、人口増加による食糧不足を解決するアイデアを提案。たとえ見た目がきれいで味がよくても、嫌われ者のゴキブリを食べられるのか?

特定の種を数世代で書き換えることのできる、使いようによっては危険なゲノム編集技術「Gene Drive」を用いて、茶色のゴキブリをカラフルな機能性食品に変えたらどうなるか、ということをこのプロジェクトでは考察しています。私はゴキブリが苦手で、とくに家ゴキブリは、家とともに出現というか、私たちの環境に合い過ぎた結果そばにいると。それを聞いた時、家にいるゴキブリは森のエコシステムに関与していないのなら、絶滅してほしいとすら思いました。とはいえ絶滅させるのはダメなので、もう少し共生しやすい形態――私たちに明確なメリットのある生物に変えるのはどうだろう?と思いました。ええ、これもとてもエゴイスティックな考えだと思います。

今、アメリカでは資本主義が行き過ぎて、薬は手の届かない高額なものになりつつあります。そんな中、薬を安くつくるために自作する取り組みもあるのですが、ポップ・ローチもそんなバイオ・ハッキングに近いもの。機能性食品としてリアリティを持たせるために、マルチビタミンのドリンクを参考にしながらつくっていきました。例えば「Blessed Rain」と名付けたブルーのゴキブリは、抗うつ剤のような機能を持たせたりして、食糧不足や栄養不足、薬不足を補ってくれるとしたらどうだろうかと。

もちろん批判もあって、家ゴキブリが森のゴキブリと混ざり、すべてのゴキブリの遺伝子を書き換えてしまうということもありえます。とはいえ結局、生物は実際に野に放してみるまで何が起こるかわかりません。なので、このプロジェクトは実際には起こりえないものだと、私は気楽に思っていたのですが、先日、海外で真面目に食用の虫を地元の産業資源にしようとしている研究者に「虫を食べることを嗤っているかのようで不愉快だ」と言われ、そして「他にもっと美味しい虫がいろいろといるのに、わざわざゴキブリを遺伝子組み替えして食べるなんてナンセンスだ」と指摘していただき、ありがたかったです。賛否あわせて、こういうコメントをもっと集めていきたいです。そうすると次の景色が見えてくるので。

子どもを持つことが難しくなった時代の子育て。

《シェアード・ベイビー》は、2011年に一度発表しているプロジェクトで、当時私はロンドンで、パートナーとデザイナーの友人2カップルと家族のように集っていました。ある日、ひとりの女性が「そろそろ子どもがほしいけど、貧乏だしね......」と話していたことがきっかけとなって、このプロジェクトは始まっています。家を買ったり、子どもを育てたりなど、家族として当たり前とされてきた行為が、自分たちの親の世代ほど簡単ではなくなっている中で、経済的基盤のないデザイナーやアーティストたちは、どうすればいいのかというシリアスな話になりました。その場にいた3人の男性は、出身国も人種もさまざまだったのですが、彼女が「3人の精子を混ぜて私が子どもを生んだら、6人の子どもとして育てることができるんじゃない?」と。もちろん今はDNA検査が簡単にできるし、そうするまでもなく誰の子どもかはわかってしまうと思うのですが、遺伝的に6等分の子どもをつくることができたら、たしかに平和で楽しいかもしれない。とはいえ夫婦2人でさえも、子育てであれこれ争うのが現実なので、複数での子育てがはたして可能かどうかをリサーチしています。

《シェアード・ベイビー/Shared Baby》

「遺伝的に複数の親を持つ子どもが実現したら、子育てはどう変化するのか」という疑問にもとづいた作品。2016年のミトコンドリアDNA疾病の治療で、3人の親の遺伝子を引き継ぐ子どもが生まれたというニュースから着想。バイオテクノロジーが家族の定義や子育てのあり方をどれだけ変えうるか、さまざまな側面から思考実験を行っている。

展覧会会場では3つのモニターで異なる映像を流しているのですが、そのうちのひとつでは児童精神科医に、複数の親がいることによる子どもへの影響について、メリットとデメリットを聞いています。さらに多世代型シェアハウスで実際に子育てをしている人や、IPS細胞の倫理問題について研究をされている先生などにも話を聞いています。

動物としての本能を抑えつけて生きるべきなのか。

卵子凍結など生殖技術を研究されている先生の発言で面白かったのが、日本には家族の理想形がひとつしかないのがそもそも異常であり、なぜそのことに多くの人は気づかないのか、とおっしゃっていたことです。たしかにそれ以外の形態がいまだに許されない傾向が日本は根強い。そして、素敵なパートナーを選ぶこと、つまりあらゆる部分で優遇されている人と子どもをつくることは、優生学的な側面があるにも関わらず、否定されたりはしません。だけど技術が介在した途端に、「それってどうなの?」と倫理観を問われるのは不思議ですよね。好きな人たちのいいところが入った子どもができたら嬉しいと思うのは、シンプルな願いであり、そこまで否定されることではないはず。私たちが持っている動物としての本能を抑えつけて生きるべきなのだろうか、と。複数の親による子どもが実際にできたとき、法的にはどう扱われるのか、法律の専門家にも聞いているのですが、日本だと養子縁組の制度を使えば複数の親権は意外と認められやすいのでは、というのも興味深かったです。

もうひとつの映像では、私を含めた4人でシェアード・ベイビーができたらどんな問題が出てくるのか、思考実験的なワークショップをしています。最初に、家族において起こりうる良いことと悪いことを、カードに自由に書いてもらいました。例えばお正月に家族が集うのは喜ばしいことですが、どちらの実家に行くのか夫婦間で問題になりがちですよね。親が増えたらさらにややこしくなるだろうし、母親が複数いたら、子どもにとって好きな母親とそうでもない母親も当然出てくるわけです。そういった細かいシチュエーションを洗い出し、合議制でみんなが納得いくような子育てについて会話をすることを疑似体験しています。こんなに大切に育てられる子どもは羨ましいなと思いつつ、一方で子ども役の人からは「自分は恋愛でできた親の元に生まれたかった気もするし、仕事のように育児の分担を割り振られるのはなんか嫌だ」という意見も出てきました。

私たちはなぜ血縁にそれほどこだわるのか。

このプロジェクトをやってみて思ったのが、例えば共同で養子を取ることもできるのに、なぜ私たちは血縁主義にこれほど依拠しているんだろう、ということでした。親の役を演じた男性からは、「株式会社のような考え方で株を25%買ってその分の責任を取るみたいに、自分のDNAを25%入れているから、子育てに責任を感じられるのではないか」という意見もありました。血縁主義に関するファンタジーは、自分とどこかしら似た存在になることへの予測や責任だったりするのかもしれません。

もうひとつの映像では、テクノロジーをどう利用すればシェアード・ベイビーが生まれるのか、いくつかパターンを紹介しつつ、その場合、どういった類縁関係、親戚関係になっていくのか、フューチャー・キンシップ・マップを作成しています。テクノロジーによって発生しうる複雑な関係を提示しているのですが、その際に参考になったのが文化人類学です。というのもこの分野では、家族のあり方は文化によって変わるということが、すでに調べられているからです。ダナ・ハラウェイという思想家も、ここ数年"Making kin not babies"(子どもではなく類縁関係をつくろう)という多種共生のスローガンを掲げています。未来で人間の存続を願うのならば、ゆるやかに人を減らし多種と共生する方向は一理あると思うので、未来を考えるうえでさらに掘っていかなければならないテーマでしょうし、都市のあり方としても、他の生き物とどういうふうにリレーションをつくりながら生きていくべきか、個人的にも気になっています。

ダナ・ハラウェイ

「サイボーグ・フェミニズム」などに大きな影響を与えた「サイボーグ宣言」などで知られるアメリカの学者。近年の著書では、『伴侶種宣言: 犬と人の「重要な他者性」』など、種族や性別を超えた"伴侶種"としての新しい関係性を、犬から着想を得て考察している。アート界の影響力を示す「Power 100」にランクインするなど、近年再び注目を集めている。

Work of Rusten Hogness

RELATED ARTICLE関連記事