【展覧会レポート】サントリー美術館「幕末土佐の天才絵師 絵金」

サントリー美術館では、11月3日(月・祝)まで「幕末土佐の天才絵師 絵金」を開催しています。本展は、あべのハルカス美術館(2023年)、鳥取県立博物館(2024年)にて開催された展覧会の巡回展で、待ちに待った東京での開催となりました。

左から、《宮本武蔵 白倉道場 湯殿》二曲一隻 深渕神社(高知県立歴史民俗資料館寄託)【10月6日まで】、《忠臣二度目清書 寺岡切腹》二曲一隻 《競伊勢物語 春日野小芳住家》二曲一隻 いずれも香南市赤岡町横町二区【通期展示】

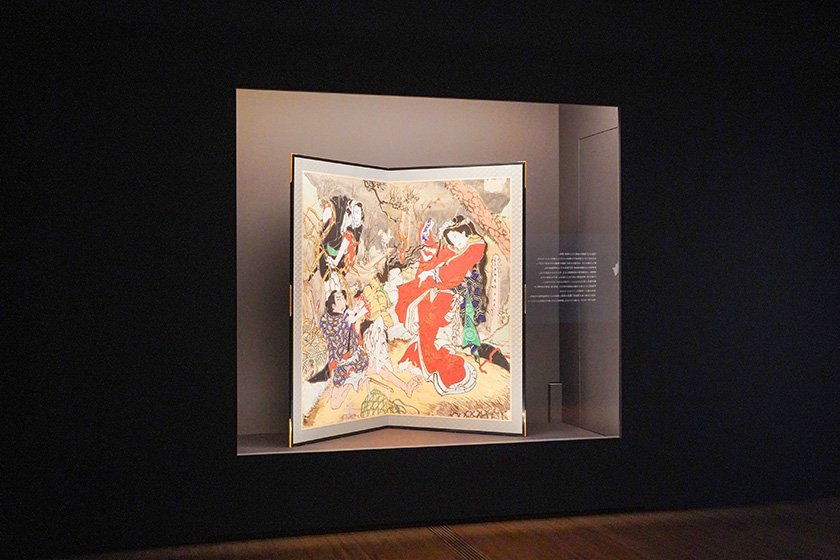

そもそも絵金は「絵師の金蔵さん」の略称・愛称で、本名を弘瀬金蔵といいます。「第一章 絵金の芝居絵屏風」は、彼が手掛けた芝居絵屏風が中心です。芝居絵屏風とは、歌舞伎や浄瑠璃などの芝居を題材にした屏風のことで、土佐で独自に発展しました。多くが神社や自治会などに分蔵されており、それらをまとめて鑑賞できる貴重な機会となっています。

《伊達競阿国戯場 累》は、絵金の代表作の一つです。嫉妬のあまり髪が炎のように逆立ち、怨念を宿している女性の姿は、一度見たら忘れられないほどのインパクトがあります。

絵金は、ほとんどの作品に署名をしませんでした。その代わり、絵の中にこっそりと自分のサインを忍ばせる「隠し落款」を施した作品が複数見られます。《浮世塚比翼稲妻 鈴ヶ森》には、雅号「友竹」の文字がうっすらと描かれているので、ぜひ目を凝らして探してみてください。

「第二章 高知の夏祭り」では、高知の夏祭りで使われている神社の絵馬台や絵馬提灯などを紹介。現地の祭りに訪れたような展示構成は、絵金の作品が美術品としてだけでなく、いかに地域の文化として愛されてきたかを体感できます。

特に注目したいのが照明です。一定時間ごとに、昼の明るい光から夕暮れの赤い光、そして蝋燭の灯りを模した揺らめく光へと変化します。夜のような薄暗い中でぼんやりと絵が浮かび上がるさまは、物語の世界に引きずり込まれるような感覚になります。

高知の夏祭りを彩るもう一つの風物が絵馬提灯。現存する絵馬提灯は非常に少なく、《釜淵双級巴》は近年発見された作品です。

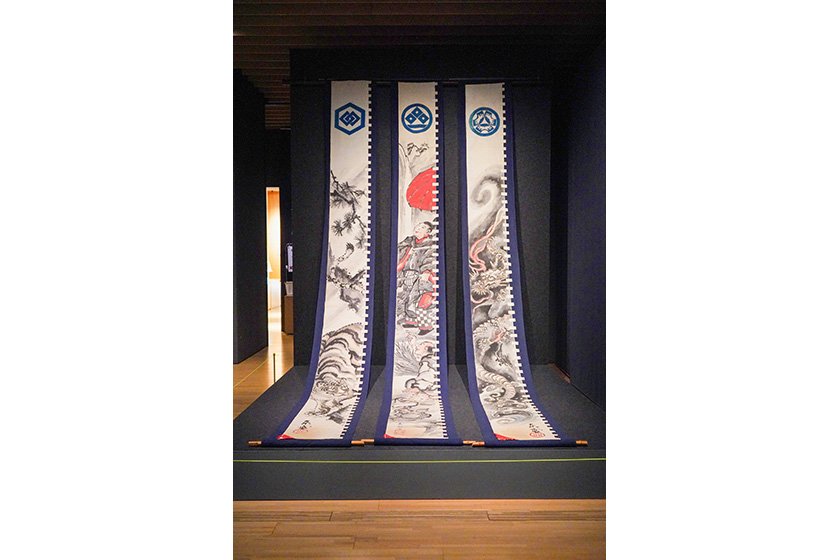

最後の展示は、絵金が地域の文化として定着し、後世に与えた影響について焦点を当てた「第三章 絵金と周辺の絵師たち」です。長さ8mを超える横幟《義経千本桜 加賀見山旧錦絵》は、あまりの大きさに圧倒されます。

展覧会の最後を締めくくる《養老の滝図 龍虎図》は、中央を絵金、左右を宮田洞雪が手掛けたといわれています。絵金が地域の芸術文化の中心にいた人物であったことが伝わってきます。

美術館という静かな空間で、これほどまでに人間の生々しい感情や熱気に満ちた世界に浸れる機会はあまりないのではないでしょうか。ぜひ会場に足を運び、高知の夏祭りを味わってみてください。

編集部 野島

INFORMATION

「幕末土佐の天才絵師 絵金」

会期:2025年9月10日(水)~11月3日(月・祝)

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

開館時間:10:00~18:00(金曜日は10:00~20:00)

※11月1日(土)、11月2日(日)は20:00まで開館

※いずれも入館は閉館の30分前まで

主催:サントリー美術館、読売新聞社

協賛:三井不動産、鹿島建設、サントリーホールディングス

後援:高知県、J-WAVE、TOKYO MX

協力:松竹

公式サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):

https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2025_4/

RELATED ARTICLE関連記事

RANKING