札幌国際芸術祭2024レポート【前編】"200年を旅する"。

text_rumiko inoue

メディアアーツ都市、札幌。

2024年1月20日(土)より、37日間の会期で6年半ぶり、3回目の開催となる札幌国際芸術祭2024がスタートした。英語名称のSapporo International Art Festivalの頭文字をとって、略称はSIAF(サイアフ)という。3年に一度開催されるトリエンナーレ形式の芸術祭で、2020年に開催予定だった第3回が中止になり、2017年の2回目開催以降、今回はSIAF2024として、実に6年半ぶりの開催となる。

過去2回は、夏の時期に実施されていたので、今回は冬開催と発表された時非常に驚いた。雪が降る中の芸術祭は日本でも珍しいからだ(毎年2月頃に開催されるマツモト建築芸術祭は雪のシーズンに行われている)。雪が降り積もる季節に開催される芸術祭、それだけで、興味がそそられた。

開催地である札幌市は、2006年に「創造都市さっぽろ(sapporo ideas city)宣言」を行い、文化芸術などを通して創造性を育むまちづくりに舵をきった。その後、2013年には、世界で2番目、アジアで初めて、ユネスコ創造都市ネットワークに「メディアアーツ都市」として加盟が認定された。

そんな背景もあり、SIAFの第1回目は坂本龍一、第2回目は大友良英がそれぞれゲストディレクターを務め、メディアアートの作品が多く展示、公開された。SIAF2024もその流れをついでおり、今回のディレクターは、札幌市と同様にユネスコ創造都市ネットワークのメディアアーツ都市であるオーストリアのリンツ市において、アルスエレクトロニカ フューチャーラボの共同代表を務め、メディアアートの先進的な取り組みに長年携わっている小川秀明が就任した。自身もアーティストでもある。

テーマは、「LAST SNOW」。

就任にあたっては、本当に冬の開催なのか、と小川自身も何度か札幌市にも確認したというが、準備のために訪れた冬の札幌はインスピレーションに溢れており、「この季節にこの場所でしかできない芸術祭にしよう」と決意を固めた。そこで小川が設定した芸術祭のテーマは「LAST SNOW」。LASTというと、最後の雪? とちょっと驚くかもしれないが、LASTには、最後の、という意味の他に、「この前の」、「続く」という意味もあって、いろいろなLAST SNOWを思い浮かべてほしいという。誰かの終わりは、他の誰かの始まりでもある、という思いから、サブテーマは「はじまりの雪、Where the Future Begins」としている。

描かれた2つのストーリー。「アートの200年の旅」、「未来の冬の実験区」。

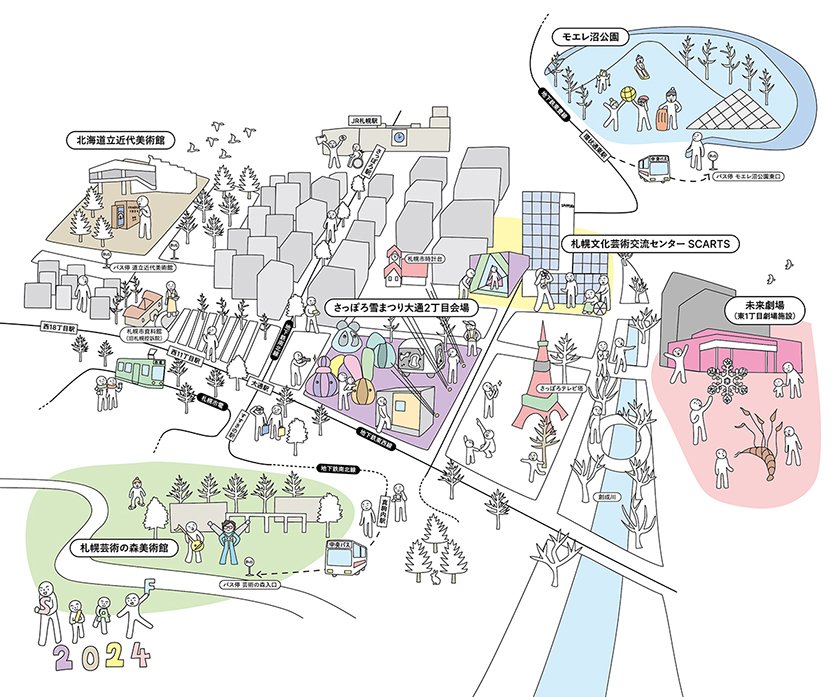

今回、芸術祭のメイン会場は6つ。小川はその会場を、大きく2つのストーリーで分けて設計したという。1つ目は「アートの200年の旅」。1924年から2124年の200年の間を過去・現在・未来と自由に行き来するような体験が、「未来劇場」、「札幌文化芸術交流センター SCARTS」「北海道立近代美術館」の3つの会場で味わえる。2つ目のストーリーは、「未来の冬の実験区」だ。その名の通り、未来に向けた新しい試みをどんどん実験する場を生み出す、という。舞台となるのは、「モエレ沼公園」、「札幌芸術の森美術館」、そして今回SIAFの会場としては、初の会場となる「さっぽろ雪まつり大通2丁目会場」だ。

それでは早速、200年の旅にでてみよう。

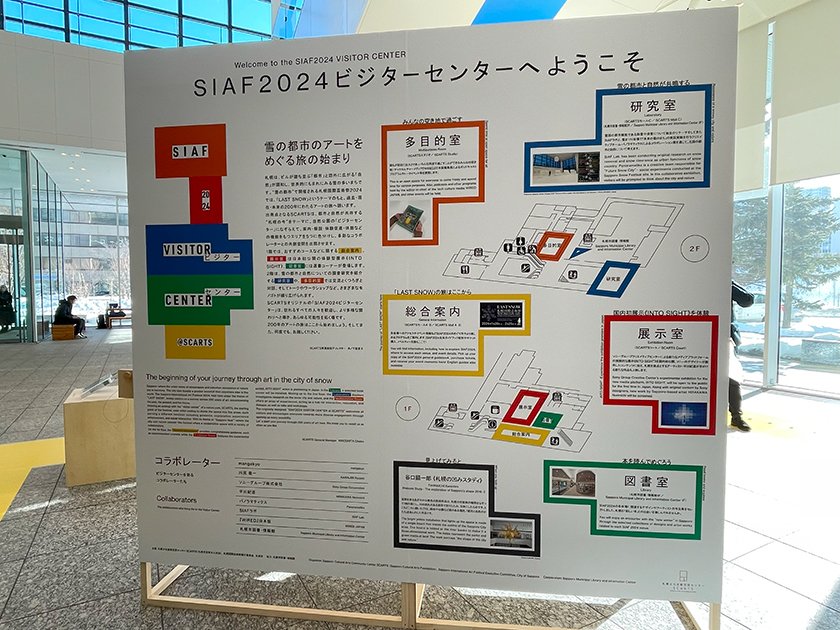

「札幌の今」に触れる。自然公園の"ビジターセンター"のような「札幌文化芸術交流センター SCARTS」

まずは、SIAFの総合インフォメーションが設置されている、さっぽろ創世スクエア内、札幌文化芸術交流センター SCARTS(「スカーツ」と呼ばれている)へ。JR札幌駅からも、徒歩10分から15分ほどの距離にある文化センター。ここへは、あえて車や地下鉄を使わず、チ・カ・ホという多くの歩行者が行きかう、地下歩道を通っていってみてほしい。雪が多い札幌は地下がとても充実していて、特に冬や夏など、気温の影響が大きい気候の際は、多くの人が地下道を通っている。雪と共存する市民の生活スタイルを観察することができほか、SIAFの公募・連携のアートプロジェクトの会場も点在していて、歩きながら、様々なアートや展示に触れることができるのも地下を通る楽しみの一つ。

札幌文化芸術交流センター SCARTS(さっぽろ創世スクエア内)

札幌市中央区北1条西1丁目

2024年1月20日(土)~2月25日(日)10:00~19:00 ※休館日 1月24日、1月25日、2月14日

北海道は、世界でも自然公園の数が多いエリアだ。そこで、SCARTS事業統括ディレクターの木ノ下智恵子は、SCARTSを、自然公園の中にある、「ビジターセンター」になぞらえて、案内、解説、体験促進支援、交流や休憩・避難場所、調査研究、管理運営の機能をSCARTSに持たせた。まず、SIAFに訪れたら、旅のはじまりとして、"札幌の今"をテーマに展開するSCARTSに立ち寄ってほしい。

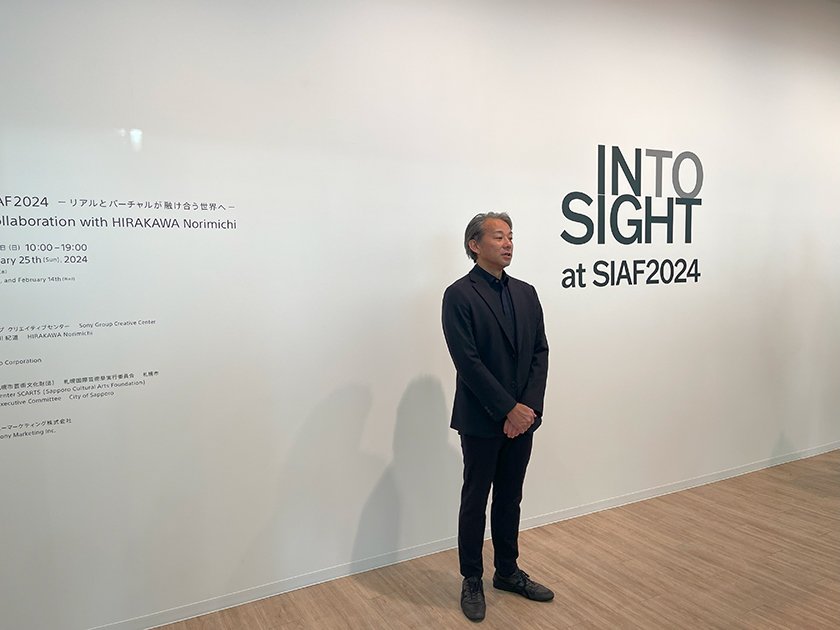

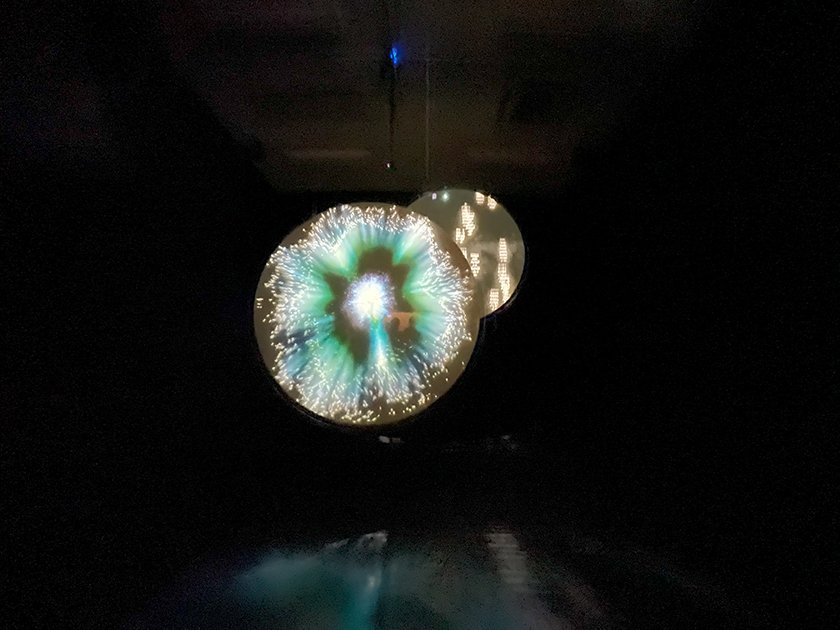

まずは、1Fでは、ソニーグループ クリエイティブセンターによる《INTO SIGHT》のエントランスが目に入ってくる。「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」という社のパーパスのもと制作された、新たな身体感覚を体験できる作品だ。

鏡面ガラスの小部屋が展示スペース内に設置されており、リアルとバーチャル世界が交差するような空間となっている。2022年のロンドンデザインフェスティバルに出展された作品だが、日本では初公開となる。体験する人の動きなどにあわせて、映像や音がリアルタイムに変化していくので、その時にしか体験できない映像や音がそこから無限に生まれてくるだろう。

2Fに進むと、SIAFラボと、さっぽろ雪まつり会場で「とある未来の雪のまち」を提案するパノラマティクスが共同し、雪国の都市と自然について知ることができる調査研究展示を行っている。

その他にも、誰でも自由に出入りできる多目的室がある。ここでは、SIAFのイニシアティブ・パートナーである『WIRED』日本版によるポッドキャストプログラムの収録などのトークやイベントが日々実施されている。

▶SIAF2024をより楽しむことができるヒントがつまったポッドキャストはこちらから。

100年後を見つめるための作品が集まった「未来劇場」へ。

SCARTSで一通りウォームアップできたら、そこから徒歩5分ほどにある、次なる会場「未来劇場」へ。未来劇場は、以前は劇団四季などの公演が行われていた劇場空間である「東1丁目劇場施設」を展示会場として活用した。ステージ上や舞台裏の機構、客席も展示会場となっており、国内外で活躍するアーティストの作品を体験できる特別な場所だ。

札幌市中央区大通東1丁目

2024年1月20日(土)~2月25日(日)10:00~19:00[無休]

※入館は閉館の30分前まで ※雪まつりの期間(2月4日~2月11日)は21:00まで

未来劇場では、「未来を考えて、行動するため、100年後の世界を旅してほしい」と、小川はいう。設定を2124年、つまり、今から100年後に時間を進めた、さまざまなインスタレーションが。

まるでタイムトンネルのような通路に設置されたKOMAKUS(コマクス)によるサウンドインスタレーション《ウコウㇰ》を通ると、チェ・ウラムによる《穴の守護者》《無限の穴》《素敵に枯れていきたい、君と。》の3作品が舞台裏の会場に登場する。機械じかけでありながら、まるで生物のような動きをしていて、ある一つの「未来の風景」を描き出している。今から100年後、果たして世界は、どんなテクノロジーと、どのように共存をしているのか。果たして機械は自動化のみならず、自律的に存在しえるのか。人新世といわれる新しい自然の中で、わたしたちはどう生きていくのか――。答えは明示されていないが、アートによって、多くの問いが投げかけられている。

舞台の奈落に続く階段を下りたエリアへ。

ここでは、「時空の錬金術」というテーマを託された2組の作家、後藤映則と青木美歌の作品がある。かつて錬金術師たちは、化学的手法をつかって金以外のものから金をつくりだそうとし、その過程で発見されたことの多くが、今日まで続く技術の基礎となったといわれている。「錬金術」とは、芸術と科学が分類される前の時代に存在した、人間だからこそできる創造的な「夢と欲望」の技術だと思う、と小川はいう。アーティストは時に、私たちに身近な素材から、見たこともない風景や現象を目の前に出現させる。その背景には、そのための絶え間ない探求と鍛錬、そして現代の最先端の哲学観や技術が複雑に絡み合っている。100年後も変わらない時空の錬金術とはどんなものなのだろうか。

更に会場を進んでいくと、6組のアーティストの作品が展示される「100年後の物語」のエリアへ。ここでは、「100年後の○○」という具体的な6つのテーマ毎にアーティストが選定され、それぞれが投げかけられたテーマにこたえる形で作品を発表している。6組のアーティストが描く100年後の物語を一つひとつ覗き見する気持ちで想像をふくらませていこう。

人工知能などのデジタル技術と生物学や物理学などの科学的知識と新生代のアートとを組み合わせ、テクノロジーによって拡張された未来における人間の存在の儚さを探求するアーティスト、エイミー・カールには、「100年後の生と死」というテーマが提示された。そこでカールが行きついた一つのシナリオは、「100年後は、デジタル技術とバイオテクノロジーの融合により、肉体の死後も世界で生き続けることが可能になる」という世界。この作品は、もし、わたしたちが、死んでしまっても、デジタル化された自分がこの世に残るとしたら、一体次世代に何を残すべきなのか、という問いを投げかけてくる。

その他、100年後の「移動と宇宙探求」、「コミュニケーション」、「人工知能と統治」、「衣食住」、「信頼とコミュニティ」という問いが投げかけられ、中里唯馬や長谷川愛など、5組のアーティストがアート表現でそれぞれの未来を描いている。

ここで、タイムトラベルは、一旦2024年へわたしたちを連れ戻す。次のエリアでは、「今ある危機」について、目を向けることになる。2023年、世界各地で未曾有の災害が発生し、札幌でも、36.3度という、観測史上最高気温となったという。未来を考えるために、今を見つめる作品が並ぶ。

イタリアのアルプス山脈では、2008年から、氷河を保護するプロジェクトが進行している。しかしながら、その活動には、環境汚染につながるプラスチック製のターボリンが利用されていることを皮肉った作品。実際、2020年には10万㎡もの面積が覆われたが、布の劣化が早いため、2年に一度は交換しなければならない。保護と破壊の間の矛盾を可視化している。

北海道白老町の飛生地域にアトリエを構える国松希根太は、歩く中で目にする山や岩、洞窟などの風景から抽出されたイメージを彫刻に刻むように表現する作家だ。今回の展示で国松は、巨木のライフサイクルに目を向けた。何百年も同じ場所に立ち続け、朽ちてはまた再生する生きた木の姿に出会ったことから「時間」を題材に巨木を削り出し、彫刻作品とした。何十年、何百年と生きてきた巨木の姿から、この先の未来を想像してみてほしい。

作品や会場、芸術祭をもっと知りたい、という来場者に向けて、頻繁にガイドツアーが開催されている。未来劇場では、週末にガイドツアーが多く開催されているので日程を予めチェックして、タイミングがあえば是非参加してみてほしい。

▶小川ディレクター/キュレーターによるツアーはこちら

▶スタッフガイドによるツアーはこちら

100年前にタイムスリップしよう。「北海道立近代美術館」1924-2024 FRAGILE[こわれもの注意]展へ。

札幌市中央区北1条西17丁目

2024年1月20日(土)~2月25日(日)

9:30~17:00 [休館月曜日]

※入館は閉館の30分前まで ※月曜日が祝日・振替休日の場合は翌平日休館

未来劇場で100年後に旅した後、次に向かうのは、「北海道立近代美術館(以下「近美」)」だ。雪景色を見ながら車やバスでの移動もいいが、大雪でなければ徒歩+地下鉄が便利だ。ゆっくりペースでも未来劇場から25分ほどで移動できる。

近美は、北海道の美術、日本近代の美術、エコール・ド・パリ、ガラス工芸、現代の美術を収集方針に掲げてコレクションを行う美術館で、篤志家から、浮世絵、北海道のやきもの、金現代版画などもまとまって寄贈されている。その、5,908点のコレクションをベースに、SIAF2024では、今から100年前の1924年を起点として、2024年現在までの100年間のアートに焦点を当てた企画展「1924-2024 FRAGILE[こわれもの注意]」が開催されている。

100年間という時間軸で、それぞれの時代に制作された作品が時代背景やできごととあわせて、「ひろがる・ゆだねる・シンプルに・つながる」の4つのコーナーに分け巡るように展示されている。

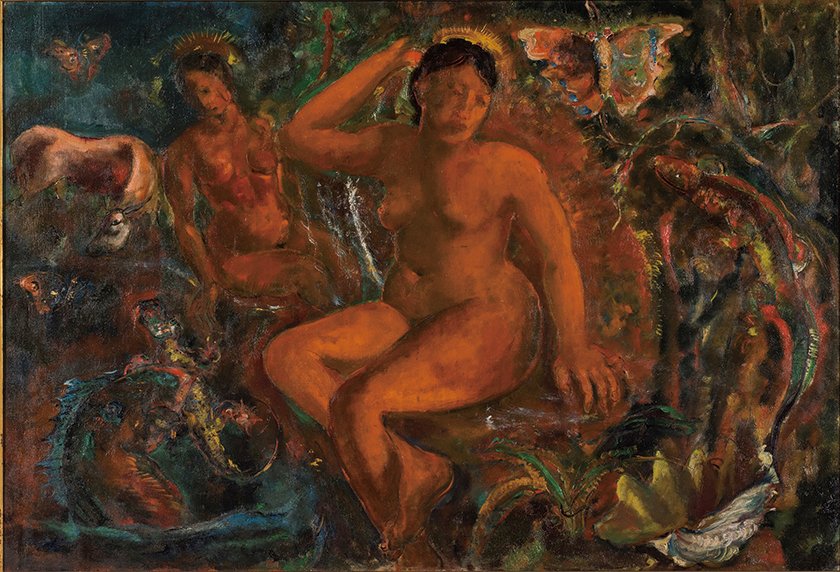

まずは、1924年制作の作品、または1924年の現象に関連が深い作品から始まる。例えば、北海道ゆかりの作家である俣野第四郎と上野山清貢による絵画。それぞれ中国東北部(当時の満州)と南(1922年には第一次世界大戦後に日本の委任統治領となったミクロネシアを管轄する「南洋庁」が成立)への国家的な進出が背景にある。

1924年は、関東大震災の翌年にあたる。当時、今和次郎が被災者生活支援活動を行っていた東京帝国大学セツルメントの拠点としてハウスを設計した際の図面が展示されている。今は、生活芸術がもたらす心理効果という観点から、都市と生活の復興に携わった。人間と人間のつながりを再構築するためにつくられた建造物は、未曾有の災害を経験するわたしたちの時代に対しても示唆を提示してくれる。

年代は、1930年、40年、50年と進んでいく。

最後に辿り着くのは、2024年の今を生きる作家の作品だ。

京都出身の宮田彩加は、手縫いの刺繍作品に始まり、近年では家庭用コンピューターミシンの刺繍データをプログラミングし、そこに意図的なバグを生じさせることで、普通なら一定のクオリティ以上に仕上がる予定調和な表現からの逸脱を図り、失敗と思われるバグから可能性を見出そうとしている。一見色鮮やかなテキスタイル作品に見えるが、実は自身のMRI画像などをモチーフにしているので、反対側の壁に映る影をみると、体の内部のエコー写真が浮かび上がってくる。生物の形態や進化のあり方と、ミシンを用いた独自手法が呼応しあう作品を制作している。親戚に医療関係者が多く、幼少の頃から自分の内部に興味があったと語る宮田は、自身の作品を自画像ともみなしている。

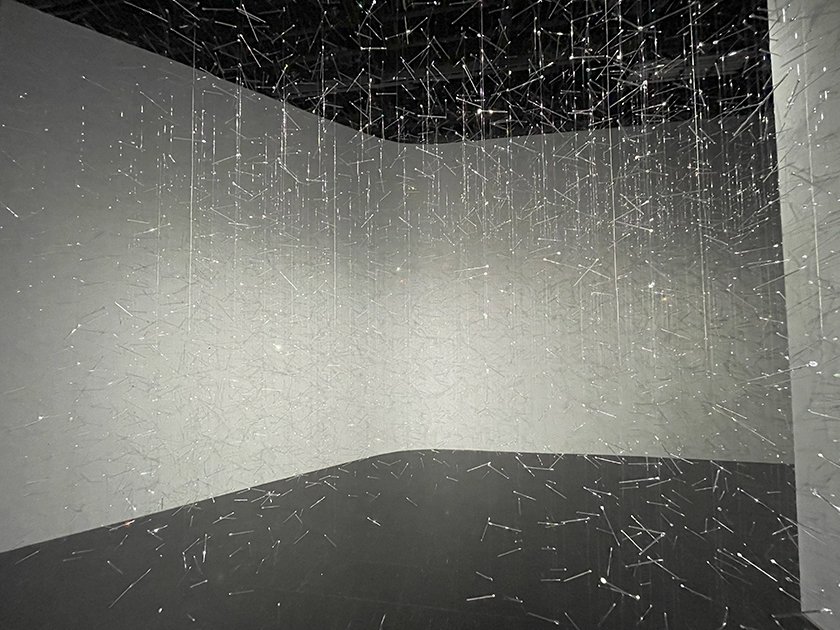

国際的に活躍するガラス作家の行武治美は、連結・配置された膨大な数のガラスに光が透過、反射したり、ガラス同士の接触で発せられる透明感のある音によって凍てつく光の林のような空間を作りだす。《凍景》という作品名からは、北海道の冬の景色が浮かんできて、作品と記憶の中の冬の風景と、実際の外の雪景色が交差するような感覚になる。

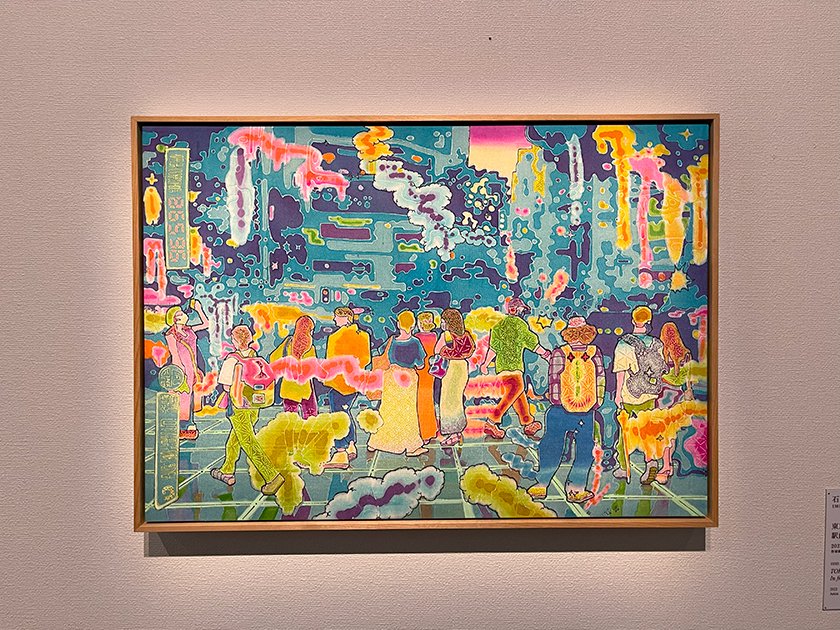

石井亨は、アメリカ戦後絵画に始まるステイニング(にじみ)と日本の伝統的な糸目友禅を技法とする絵画表現を展開。《東京景》は、現代の浮世絵という発想に基づき、フィルムカメラによる撮影、デジタル技術による写真の加工、バグの組み込みというプロセスを通じて、今日の東京風景を表現したシリーズ作品を展示している。ぜひ、肉眼で見てほしい作品だ。

さて、1924年からの100年の旅はここで終了となる。これまでの100年を俯瞰する中で、社会環境もテクノロジーも、人間の生活も劇的に変化していることに気づかされる。自分たちが今、何を学んで、どんな行動をとるかによって、思っているよりも未来に向けて大きな変革が起こせるのではないか。

今回、未来劇場と近美の展示を通じて備わった100年単位の時間軸は、わたしたちの普段の時間の意識にも揺さぶりをかける、新しいものさしになるに違いない。気候変動、天災、戦争ほか人新世と呼ばれる現在を生き抜く武器をもらったような、価値観がアップデートされる体験となった。

最後に展示会場をでたところにある吹き抜け空間にある、普段であればあまり意識しないであろうブールデルの彫刻を見てこう思った。100年前には、今回それぞれの年代でみたアートが斬新で最前線だったのではないか。そうなると、この先も、アートの表現手法は進化を続けていくともいえる。

アート通じて、何を感じとるのか、何を学んでいくのか、多様な表現から、自分なりの答えを見つけて、是非、また、SCARTSに戻ってボードに書き込んだり、他の人の気づきと見比べてみて、少し先の未来に想いを馳せてみてほしい。

残りの3会場、さっぽろ雪まつり大通2丁目会場、モエレ沼公園、札幌芸術の森美術館については、2つ目のストーリー「未来の冬の実験区」という視点から後編でレポートする。

INFORMATION

札幌国際芸術祭2024

会期:2024年1月20日(土)〜2月25日(日)

※札幌芸術の森美術館 2023年12月16日(土)〜2024年3月3日(日)

※さっぽろ雪まつり大通2丁目会場は2024年2月4日(日)〜11日(日)

会場:未来劇場(東1丁目劇場施設)、北海道立近代美術館、札幌芸術の森美術館、札幌文化芸術交流センター SCARTS、モエレ沼公園、さっぽろ雪まつり大通2丁目会場、札幌市資料館ほか

主催:札幌国際芸術祭実行委員会/札幌市

後援:札幌市教育委員会

助成:令和5年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業/一般社団法人地域創造/公益財団法人ポーラ美術振興財団/スイス・プロ・ヘルヴェティア文化財団/公益財団法人自治体国際化協会/オーストリア文化フォーラム東京/イタリア文化会館 東京/ブリティッシュ・カウンシル

公式サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):

https://2024.siaf.jp/

RELATED ARTICLE関連記事

RANKING