第12回六本木デザイン&アートツアー 森美術館「ゴー・ビトゥイーンズ展」特別ツアー

update_2014.8.20 / photo_tsukao / text&edit_kentaro inoue & yosuke iizuka

六本木ヒルズ・森美術館で開催中の「ゴー・ビトゥイーンズ展:こどもを通して見る世界」は、世界各国26アーティストの作品に表れる子どものイメージを通して、彼らを取り巻く環境や創造性に迫る企画展。森美術館のアソシエイト・キュレーター、椿玲子さんの案内でこの展覧会を巡った、第12回六本木デザイン&アートツアーの様子をレポートします。

ゴー・ビトゥイーンズ=媒介者としての子どもの視点で世界を眺める。

「『ゴー・ビトゥイーンズ展』は、子どもを"さまざまな境界を行き来する媒介者"と捉えた、5つのセクションから構成されています。副題に『こどもを通して見る世界』とあるように、"子どもの視点を通して世界をもう一度眺めてみませんか"という問いかけでもあります」

ガイドの椿さんのこんな言葉から、ツアーは始まりました。「さっそく、展示を見ていきましょう」と促され、一同は最初の「文化を超えて」のセクションへ。ここには、多文化の中で生きる子どもたちの姿に焦点を当てた作品が集められています。

展覧会の企画のベースとなったフォトジャーナリズム。

ジェイコブ・A・リース 《街に眠る浮浪児たち》

「我々以外のこの世のもう半分の人々はどう生きているか」シリーズより 1890年頃

最初の部屋に展示されていたのは、壁面にぐるりと並べられた写真。これは19世紀末にニューヨークで活躍したジャーナリスト、ジェイコブ・A・リースやルイス・W・ハインらの作品で、リースは移民の子どもたちを「ゴー・ビトゥイーンズ」と名付けました。

「親が移民なので、ここに写っている子どもたちは英語が母国語でありません。でもすぐに言葉を覚えて、親の通訳などをしていたそうです。子どもなのに働いていたり、学校の授業中でも親が迎えにきて家の手伝いをするために帰らなければならなかったり、文化の壁を越えることができる『媒介者』だった。そういう意味で、展覧会のタイトルにもなりました」

20世紀初頭のアメリカで、働く子どもたちの写真群。

ルイス・W・ハイン「児童労働シリーズ」

「こちらのルイス・W・ハインも、児童労働についてフォトジャーナリズム的な視点で撮った人。移民とは限りませんが、工場で働く子たちを撮影して、労働時間や賃金などもこと細かに調べたそうです。彼のリサーチがのちにつくられたアメリカの児童労働法に役立ったといわれていますね」

ちなみに、下に置いてあるプレートは「子どもキャプション・プロジェクト」といって、ワークショップを通して子どもたちがつくったキャプション(作品解説)を編集し、「こどもたちのこえ」として掲示したもの。たとえば「おんなのこがみているのはせんそう?」など、新鮮な視点から作品を観ることができます。

戦時中、日系アメリカ人収容所の実態を伝える。

宮武東洋「マンザナー収容所」シリーズ

こちらは第二次世界大戦中、カリフォルニアにあった日系アメリカ人の収容施設「マンザナー収容所」で暮らす人々を撮った、宮武東洋さんの写真シリーズ。自身もここに収容されることになり、隠し持っていたレンズで内部を撮っていたところ、それが収容所の所長に認められて公式にカメラマンとなったそう。

「写真を観ていると、子どもたちがアメリカの文化を学んでいたりして、第二次世界大戦中の日本と比べて、意外と豊かだなって思ったりもします。でも、同時にこの子たちは『アメリカ人として戦場に行きます』と誓わなければいけなかった。もちろん、そうしたつらい部分もたくさんあったんですね」

日本に生きるコリアンの日常を描く。

金仁淑《スウィート アワーズ》部分 2001-2014年

「在日コリアンの作家、金仁淑(キム・インスク)の作品で、彼女の周囲の人々の暮らしぶりや、通っていた朝鮮人学校を撮っています。彼女は朝鮮人学校について、少人数制で子どもをのびのびと育てるいい学校だと言っていました。自分の中にあるコリアと日本、その両方を文化的につなげていきたいという気持ちが込められています」

アイロニカルだけど幸せな親子関係。

ジャン・オー「パパとわたし」シリーズ

次の部屋へ進むと、壁一面にカラフルな色彩の写真が並べられていました。一見、普通の親子の写真のようですが、よく見ると写っているのはアジア系の女の子と白人のお父さん。

「中国では、一人っ子政策の影響で、多くの子どもたちが国際養子縁組され、アメリカに渡りました。その大多数が女の子だそうです。彼女の一連の作品にはある種のアイロニーもあると思いますが、同時に、普通の幸せそうな親子にも見えますね」

ふるさとを愛する子どもたちの声。

ウォン・ホイチョン《ああ、スルクレ わが町スルクレ》

同じ部屋の一角には、テントが張られ、中ではトルコの子どもたちの姿を追った映像が流されていました。作品タイトルにある「スルクレ」とは、イスタンブールの郊外にある、ロマ族が住んでいる地域のこと。

「映像の中では、子どもたちにスルクレってどんなところ? と質問しています。彼らは自分の街がすごく好きで、その魅力を生き生きと語っているんですが、その街はいずれ再開発で取り壊される運命にある、そんな作品です」

いくつもの小部屋に分かれた展示会場には、子ども向けの体験コーナーも。こちらはフランスの子ども服ブランド「ボンポワン」とコラボした、子どもが感想を書き込める「キッズ・ワークシート」。ツアー参加者のお子さんも、お絵描きに没頭していました。

ここからは、「自由と孤独の世界」のセクションへ。日本初公開となる奈良美智さんの《ミッシング・イン・アクション》や、展覧会のポスターにもなっているテリーサ・ハバード/アレクサンダー・ビルヒラーによる映像《エイト》など、力強く生きる子どもの姿を描いた作品を鑑賞しながら、会場を進んでいきます。

何かに没頭している無我の表情を切り取る。

小西淳也《子供の時間》 2006年

「小西さんは、仕事をしながら作家活動をしている方。この写真では、子どもが何かに没頭して、自分の世界に入り込んでいる。その表情には子どもらしい無邪気さはなく、ある種シュールというか、怖さすら感じてしまう。お子さんがいらっしゃる方だったら、ふとこういう表情を垣間見たことがあるかもしれませんね」

子ども時代の"痛み"を映像で分かち合う。

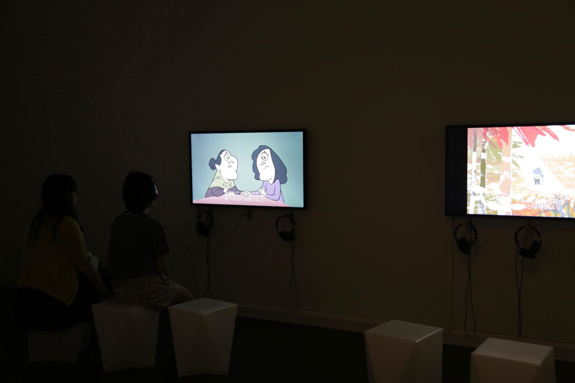

ストーリー・コー《Q&A》

ここは、セクション3「痛みと葛藤の記憶」にある部屋。並べられた2つのモニターには、それぞれ母と子の対話を描いた短編のアニメーションが映し出されていました。

「ストーリー・コーというのはアメリカの団体で、この映像は子どものときの"トラウマ"をアニメにしたものです。右側のモニターに流れているのは、アスペルガー症候群の少年とお母さんのストーリー。大変なこともたくさんあるけれど、あなたを育てることができて本当によかったという親子の愛情を描いた、心温まる作品ですね」

忘れられない記憶やトラウマを描き出す。

トレーシー・モファット「一生の傷」「空高く」シリーズ

「『一生の傷』は、親や友だちから暴言を受けるなど苦い記憶を、アメリカの雑誌『ライフ』誌の体裁をまねて写真とテキストで構成したシリーズ。これなんかすごいですよ。お母さんに豚にたとえられてしまった女の子の話。ちょっときついものがありますね。その奥の『空高く』というシリーズは、1970年代のオーストラリアの白豪主義によって、実の親から引き離されたアボリジニーの子どもと、その子を抱く白人のお母さんや修道女を彷彿とさせる写真シリーズです。」

続くセクション「大人と子どものはざまで」では、木村伊兵衛賞受賞している写真家、菊地智子さんや梅佳代さんの作品、オランダを代表する映像作家、フィオナ・タンさんの作品を鑑賞。いずれも思春期を迎え、大人になりつつある子どもたちの姿を映し出していました。

「フィオナ・タンの《明日》というタイトルの作品は、ストックホルム郊外にあるさまざまな人種の子どもが通う高校で撮られたもの。彼らの意思のある目、見返す視線の強さには作家本人も驚いたそう。人種を超えて、子どもたちが次の世界、未来をつくっていくという気持ちがタイトルにも込められています」

微妙であいまいな、大人になる前の中間の存在。

近藤聡乃《きやきや》《まちあわせ》

壁一面にマンガが展示され、その反対側ではアニメーション映像が流れている部屋へ。どちらの作品も、ニューヨーク在住の日本人作家、近藤聡乃さんによるものです。

「この《まちあわせ》というタイトルのマンガには、"子どもの頃にはこんなことがあったような気がする"という、あいまいな記憶の感覚がうまく描かれていますね。読んでいると、ちょっと寂しい思い出が多くて、切ないんです」

「もうひとつの《きやきや》というアニメーションは、子どもと大人の狭間で、性的な部分も含めて成長する少女の、微妙であいまいな感じがよく表れている作品です。音楽を担当しているのはジョン・ゾーンというアーティストで、この作品は森美術館の所蔵作品でもあります」

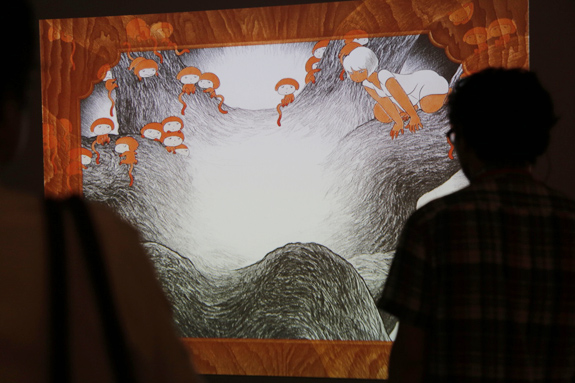

ツアーはいよいよ、最後のセクション「異次元を往来する」へ。このセクションには、現実と想像の世界の間を自由に行き来する子どもの姿が描かれた作品群が展示されています。作品解説は、まだまだ続きます。

境界線を、子どもたちと一緒に飛び越える。

照屋勇賢《未来達》

こちらは、沖縄出身の照屋勇賢さんのインスタレーション《未来達》。床に設置されたモニターに、沖縄北部のやんばるの森の近くにある、アメリカ軍の敷地との境に設けられた柵が映し出されています。

「照屋さんは沖縄が抱えるさまざまな問題をテーマに作品をつくっている作家。この作品では、米軍基地の移設によって危機にさらされている自然や人々の暮らしを映し出しています。立ち入り禁止区域の柵さえも、無邪気に飛び越えていく子どもたちに未来への希望を重ねる、というメッセージも込められています。みなさんも、ぜひ実際にこの作品を飛び越えてみてください。足を引っかけないように気をつけてくださいね(笑)」

"生まれる前の記憶"を語るドキュメンタリー。

塩田千春《どうやってこの世にやってきたの?》

「このモニターには、出生前のことを答える子どもたちの様子が映し出されています。生まれる前に見た色や感覚、食べ物など、そういうことを自分の記憶として語っている。作者の塩田さんは、自身のお子さんとの体験をもとにこの作品をつくったそう。このプロジェクトを行なった丸亀の方言で話している子がいるのが、またかわいいんですよね」

日常が、ファンタジックな冒険の舞台に。

ウォン・ソンウォン「7歳の私」シリーズ

「作者は7歳のとき、おばあさんからちょっと意地悪をされて、『お母さんは帰ってこないよ』と言われたそうです。そのエピソードをもとに、お母さんを探す冒険物語を描いている。韓国じゅうで撮影した写真をコラージュしてつくられた、美しくも面白い作品です」

子どもたちがつくり出した「地獄」へようこそ。

山本高之《どんなじごくへいくのかな、東京》 2014年

鬼たちや責められる人の姿など、さまざまな造形の立体作品が散りばめられ、奥のモニターには作品の横で話す子どもの姿が映し出されています。これは、山本高之さんが子どもたちと行ったワークショップをまとめた展示。

「自分で考えた"地獄"を子どもたちがスタッフと一緒につくって、それがどんなところかを語ってもらっているんです。たとえば『ハート地獄』。頭の中がラブラブになって、それ以外考えられなくなった人が行くんですって。いい地獄じゃないって思うんですけど(笑)、そんなオリジナルの地獄がいろいろ登場して面白いですよ」

パレスチナ自治区で生きる少女の物語。

スヘール・ナッファール&ジャクリーン・リーム・サッローム

《さあ、月へ》 2011年

「隣から音楽が聴こえていますが、ちょうどいいシーンのようですね」と言いながら、椿さんが案内してくれたのは、映像作品が映し出された小さな部屋。

「パレスチナ系アメリカ人の女性監督がつくった《さあ、月へ》というショートムービーです。主人公の女の子はパレスチナに住んでいて、そこで行商やゴミ拾いをしたりして家計を助けている。今、パレスチナは本当に大変な状勢ですけど、少女がゴミでいろんなものをつくったり、小さな弟の前でコンサートを開いたり......。クリエイティビティで世界が変わるんじゃないかと思わせる、すてきな作品ですね」

服を着ることさえ、幼い子にとっては非日常。

サンテリ・トゥオリ《赤いTシャツ》 2003年

「これ、何をしているところだと思います?」と椿さんが問いかける先には、フィンランドを代表するアーティストのひとり、サンテリ・トゥオリの映像作品が。

「《赤いTシャツ》というタイトルそのままの、男の子が赤いシャツを着ようともがいている姿をスローモーションで撮っただけの作品ですが、スローモーションにすることで、Tシャツがまるで生き物のようにも見えてくる。この男の子は作者の甥っ子だそう。小さい頃って何をやるのも難しかった、そんなことも思い出させてくれる作品です」

ピカソの傑作を観た小学生たちの感想は?

リネカ・ダイクストラ《女の人が泣いています〈泣く女〉》 2009年

先ほど登場したフィオナ・タンと並び、オランダを代表する映像作家、リネカ・ダイクストラ。身の回りの人の何気ない表情を捉えたポートレートで脚光を浴びた作家です。

「イギリスの小学生たちに、ある絵を見せて、そこに描かれた人物をどう思う? と聞いています。大人っぽいロマンチックなことを言う子もいれば、シンプルで無邪気なことを言う子も。その絵というのが、ピカソの『泣く女』なんです。絵一枚でこれだけいろんな意見が出るというのがすごいですよね」

子どもの視点で眺めれば、世界はもっと自由になる。

展示フロアを抜け、訪れたのは「えほんのとしょかん」というコーナー(写真)。ここには、出展アーティストがおすすめする絵本など約250冊が並んでいて、夢中で読む子どもたちの姿もちらほら。このあと質疑応答をへて、椿さんからのこんなメッセージでツアーは締めくくられました。

「『ゴー・ビトゥイーンズ』は媒介者、つまり、つなぐ人という意味です。本展は、さまざまな境界を自由に行き来し、つなぐ子どもたちの特性に焦点を当てています。この展示を通して大人が子どもの視点を取り返すことで、世の中をもう少し自由に見られるようになったらいいなと思います。今日はありがとうございました」

information

『ゴー・ビトゥイーンズ展:こどもを通して見る世界』

会場:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

会期:2014年5月31日(土)~8月31日(日)

開館時間:10:00~22:00(火曜日のみ17:00まで)

休館日:会期中無休

入場料:一般1,500円、学生(高校・大学生)1,000円、子供(4歳-中学生)500円

http://www.mori.art.museum/contents/go_betweens/

RELATED ARTICLE関連記事