第9回 六本木デザイン&アートツアー 小川希氏による「六本木アートナイト2014」ツアー

update_2014.5.21 / photo_tsukao / text&edit_kentaro inoue & yosuke iizuka

4月19・20日に行われた一夜限りのアートの祭典「六本木アートナイト2014」。今回の六本木デザイン&アートツアーは、このオールナイトイベントを舞台に開催されました。ガイドを務めたのは、2013年の六本木アートナイトのキュレーターで、Art Center Ongoing代表の小川希さん。国立新美術館と東京ミッドタウン周辺を巡ったツアーAと、六本木ヒルズ周辺を巡ったツアーB、2つのコースの様子をたっぷりとお届けします。

プロジェクションマッピングで作品を投影。

屋外展示「もうひとつの『イメージの力』」

21時30分、ツアーAは国立新美術館の入り口からスタートしました。会場内へ進むとすぐに目に入ってくる美術館外壁に投影された巨大な映像を見ながら、小川さんの解説がはじまります。

「映っているのは、国立新美術館で開催中の『イメージの力』という展示の内容。プロジェクションマッピングは、ポーランドのクシュシトフ・ウディチコという作家による原爆ドームに被爆者の手を投影した作品など、以前は社会性や歴史性を含んだ作品が多かったのですが、現在はもっとエンタテインメント色の強い作品が多いですね」

新美の傘置き場に降る、古ボタンの雨。

西尾美也「カラダひとつプロジェクト ボタン/雨」

美術館のエントランスにある、来場者が傘を置くための小さな建物には、たくさんのボタンをテグスでつないだ作品が。これは今回の六本木アートナイトのメイン作品、西尾美也さんの「カラダひとつプロジェクト」三部作のうちのひとつ。

「ボタンがまるで雨のように見えますよね。これは作品が置かれた傘置き場に合わせた見立てでもあります。『カラダひとつプロジェクト』は、たくさんの古着をつなぎあわせて、ひとつのものをつくりあげるというコンセプト。新品では意味がないんです。誰かが使っていて、思い入れや記憶、歴史が詰まっているものが集まって雨になっている。そう考えると、いっそうきれいでもあり、何か重く、怖さも感じます。」

「今回のプロジェクトでは六本木や他の都市から集めた服を解体して作品にしていて、このボタンももちろん古着です。また、たくさんのボランティアと一緒になって制作するなど、作者の西尾さんは人と人とのつながりも重視してこの作品を制作しました」

いけばなの家元が表現する現代アート。

小原宏貴「EGG」

国立新美術館のエントランスには、ほかにも目を引く作品があります。巨木の根を使ったオブジェに大きな卵のようなものが乗り、赤くライトアップされたこちら。

「作者の小原宏貴さんは、いけばな小原流という流派の5代目にあたる人です。華道というと伝統を守らなければいけない閉じた世界というイメージがありますが、彼は歴史と現代を意識的につなげようとしている。こういうことをやってのけられるところに、伝統を回復する力も感じます」

月が価値観を相対化する。

篠田太郎「月面反射通信技術」

お隣の政策研究大学の緑地では、巨大なパネルに月の映像が映し出されていました。これは世界各都市で撮影された、月と都市のモノクローム映像。小川さんによれば、人類が地球を共有していることを実感するため"月が私たちを見ている"という反転した発想のもと制作された作品だそう。

「月という超越したものをもってくることで、自分の視点が相対的なものでしかないと気づかせる。価値観を更新してくれるのも現代アートの特徴ですね。僕、いつも"頑固じじい"にはなりたくないと考えています(笑)。そのためにも、アートを観る。価値観をリフレッシュすることで、いつまでも精神的な成長を続けることができると思うんです」

ここで、参加者から「作家は、アートナイトで作品を設置する場所を選べるのか?」という質問が。

東京ミッドタウンへと歩きながら、小川さんはこう教えてくれました。

「基本的には選べます。六本木には空が開けた場所はなかなかないから、ここは月の作品にドンピシャですよね。今、もし月が出ていれば、作品の意味ももっと出てくる。さっきの西尾さんの作品のように、傘立てには雨の作品とか、場所を考えて作品を"インストール"するのもひとつの手段です。もちろん作家と運営の間で意見の相違もありますが、それを調整するのもキュレーターの役割ですね」

社会状況を反映するインスタレーション。

リー・ウェン「ピンポン・ゴー・ラウンド」

東京ミッドタウンに到着すると、そこには円形の台で卓球を楽しむ人々の姿が。小川さんが「今年は頭で理解するより、参加すると自然に理解できるという作品が多い気がする」と言うとおり、こちらは実際にプレイすることができる参加型の作品です。

「もしニューヨークの街なかに置いたら、いろいろな人種の人が混ざり合うことで、差別を超えるという意味を持つかもしれません。一方、日本では誰でも参加できるハッピーな作品として楽しめて、今がどれだけ幸せな状況にあるのか理解できる。アート作品は社会状況の鏡。とはいえ、単純に楽しんじゃえばいいんですけどね。今回のアートナイトのテーマは『動け、カラダ!』ですから」

「ディレクターを務める日比野克彦さんが、去年すでに『来年のテーマはカラダ系でいきたい』と言っていました。これは情報化社会だからこそ出てきたテーマ。アートに接して、身体的なところから自分の知らなかったことに気づくという意図なんでしょう。それに日比野さんはサッカー好きですし(笑)」

『風の谷のナウシカ』の架空の乗り物を具現化。

八谷和彦「オープンスカイ:M-02J」

キャノピー・スクエアには、「風の谷のナウシカ」の主人公・ナウシカが乗る「メーヴェ」をモチーフにした機体が展示され、飛行する様子がモニターに映し出されていました。これは、八谷和彦さんが2003年から続けているプロジェクトの最新作。

「2003年はどんな年だったか覚えていますか? この年、アメリカがイラクに攻め込み、日本も自衛隊を派遣しました。これに危機感を覚えた八谷さんの、『ナウシカならこの戦争を止めるだろう』という想いが最初の着想だったそうです。その後、いろいろな人の協力のもとで作品を完成させました。こうした自分の想いをプレゼンして交渉する能力は、現代のアーティストに求められる資質だと思います」

22時を過ぎているにもかかわらず、会場にはまだまだ多くの人が。小川さんによれば、これからさらに人が増えて、電車がなくなる1時くらいがもっとも盛り上がるのだそう。一行は、さらに東京ミッドタウンの会場を巡っていきます。

記憶をつなげてひとつの作品をつくり出す。

西尾美也「カラダひとつプロジェクト 花柄/花」

「花柄の布だけを集めて、パッチワークで大きな花をつくった『カラダひとつプロジェクト』三部作のひとつです。着ていた人の思い出をいろんな人の手でつなぎ、新しい意味を持たせることが、西尾さんのアートにとって重要なプロセス。一つひとつを見ると柄が全部違っていて、ここに人間社会そのものを見ることもできると思います」

コンペ受賞アーティストによる参加型アート群。

「ストリートミュージアム」

東京ミッドタウンのB1Fでは、「Tokyo Midtown Award 2013」のアートコンペ受賞作家による作品の展示が。赤嶺智也さんによる「春な人々」という作品の前では、参加者の方が筆を持ち、赤嶺さんとともにライブペインティングを行っていました。

「一般の人が筆を入れて、最後にアーティストが仕上げていく。最近の現代アートでは、参加型とかコミュニケーションがキーワードになっています。ひとりのアーティストがキャンバスに黙々と向かい合う、そうした既存のイメージを壊そうとしているのかもしれません」

「日本の場合、こうしたコンペで実績を積み重ねて徐々に名前が知られていきます。先進国の中ではもっともアートのマーケットが発達していないので、長い間苦しい生活を続けている人も多いんです。第一線で活躍している方の共通点は『辞めていない』ということ。有名なクリエイター同士がつらかった時代の話で盛り上がるというのも、よく聞く話ですね」

日常風景を異化する美しい仕掛け。

小松宏誠「鳥のように_ディスプレイ_毛利庭園」

最初のツアーAはここまで、23時30分からは、六本木ヒルズ周辺を巡るツアーBがスタート。まずは、テレビ朝日ビルの隣、毛利庭園内の池で行われたインスタレーションを訪れました。

「水面をスクリーンに見立てて映像を投影して、波打つと模様が変わるという作品で、僕も楽しみにしていたんです。こうして見ると、水面がいかに表情が豊かかと気づかされますね。小松さんはまだ若い作家で、特別な知識がなくても、誰が見ても単純に楽しめる作品をつくっています」

「この作品、昨日の夕方にはまだなかったということで、おそらく徹夜で調整したんだと思います(笑)。なのに、明日になるとなくなっちゃうのが切ない。常設にしてもいいのにって思うような作品が1日で消えていく、そのはかなさも魅力なのかもしれません」

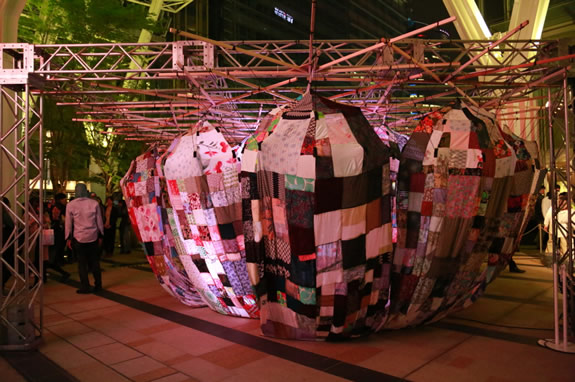

巨大なスカートの下に人々が集う。

西尾美也「カラダひとつプロジェクト 人間の家[スカート]」

一行はいよいよ、アートナイトの中で、その年のメインともいうべき作品が展示される六本木ヒルズのアリーナへ。そこには、ステージを覆う巨大な布が風に揺られていました。ここまでにも紹介してきた西尾さんの作品で、三部作の中でもっとも大がかりなものです。

「やはり古着を解体して、パッチワークで巨大なスカートの形に縫い上げています。アートナイトのテーマが身体ということで、巨大な人が動いているようなイメージでつくっているのでしょう。でも、スカートの下にたくさんの人がいるって考えると不思議な感じがしますね(笑)」

「髪の長い男性が、作者の西尾さんご本人です。うしろにあるのが大量に集めた古着、それを黙々と縫っているんですね。西尾さんはファッションに造詣が深く、海外ですれ違った見ず知らずの人と服を交換して写真に収めたり、何十年も前に撮った家族写真と同じ服を着させて写真を撮ったり、洋服を使った作品をずっと制作しています」

見えないものを想像する醍醐味。

カラダひとつ劇場「クワイエット・ディスコ Produced by J-WAVE」

"スカート"の下のステージでは、たくさんの人たちがヘッドフォンで音楽を共有しながら踊るパフォーマンスが行われていました。

「静かに踊るのがコンセプトのはずですけど、歓声があがって全然静かじゃない(笑)。参加するのは恥ずかしいと感じる人もいるかもしれませんけど、何を聴いているか想像しながら見るだけでも楽しめる。実は僕も参加できないタイプですが、僕たちは踊っている人たちが味わえない楽しみを味わっているという感じですね」

六本木アートナイトは、夜の寒さが敵。

アリーナをあとにした一行は、次の目的地へ。六本木ヒルズの階段を上る途中、東京タワーと毛利庭園を眺めながら、小川さんがアートナイトのちょっとした裏技を教えてくれました。

「去年はここから桜が見えたんです。夜が冷えるからという理由で、今年は開催時期を1ヶ月遅くしましたが、やっぱり寒いですね。毎年、深夜2時くらいになると、森美術館のソファーでみんなで雑魚寝するんですよ。寒くなったらそこに逃げるといいかもしれません(笑)」

六本木ヒルズのアリーナからウェストウォークへ。24時を超えているというのに、建物の中は多くの人で大混雑。ハイテンションで作品を楽しむ人々をかき分け、建物内を進んでいきます。

古い映画を最先端の技術で再現。

シムラブロス「エイコン/セーフティーラスト」

「3つのモニターに映っているのは、昔のコメディ映画を再現して、ハイスピードカメラでもう一度撮影した作品。メディアと身体性をテーマに、最先端の技術を使って、古いものを新しく表現し直しています。ただ新しいものを使えばいいということではなく、重要なのはコンセプト。どんなメディアを使っていても面白い作家は面白いですし、つまらない作家はつまらないですから」

宙を舞う紙に誰もがエキサイト。

鈴木康広「まばたきの葉」

通路の真ん中に置かれた装置から、葉っぱのような形の紙片を吹き上げるこちら。紙の片面には開いた目、裏に閉じた目が描かれ、回転しながら落ちてくるとまばたきしているように見えるという仕掛け。たくさんの人が手を伸ばして、落ちてくる紙をつかもうとしています。

「みなさんが興奮しているのを見るのがまたいいですね(笑)。紙が落ちてくるっていう普通の現象も、こういうふうに見せられると特別な感じがしてきます。紙を葉っぱに見立てると、宙に舞ったときに、見えない木が見えてくる。こんなふうに、自分なりに作品を解釈するのも楽しみ方のひとつです」

葉の形をした紙に描かれた絵をよく見ると、開いた目は世界地図、閉じた目は日本地図。これには、小川さんもびっくり。

「本当だ、すごい。それは僕も知りませんでした。鈴木康広さんは、公園の遊具に映像を投影して、誰もいない公園で子どもが遊んでいる情景を映し出す『遊具の透視法』という作品で有名になった作家。すごく手をかけて、老若男女誰もが楽しめる作品をつくる人なんです」

リアルタイムでFacebookと連動。

チームラボ「チームラボカメラ」

「プリクラのように撮影すると、日比野克彦さんがデザインしたフレーム付きでアートナイトのFacebookページに画像がアップロードされる作品ですね。僕、チームラボの猪子寿之くんとは大学院の同学年なんです。当時から豪快ですごく面白いやつでした。物怖じしないというか、先生よりも堂々としていて(笑)。大学院時代からチームラボの原型のようなことをしていましたね」

音と光が意識を変容させる、まさにメディアアート

NONOTAK studio「DAYDREAM V.2」

ツアーの最後に訪れたのは、グランドハイアット東京のロビー。去年は何も置かれていなかったというこの場所にも大規模な作品が展示され、多くの人で賑わっていました。

「ザ・メディアアートという感じで、かっこいいですね。透過性のスクリーンにプロジェクションして、映像とリンクした音が流れるというすごく単純な仕掛けですが、中心で見ていると、吸い込まれるというか、包み込まれるような感覚になる。作者はフランス人の2人組アーティスト。アートナイトには海外枠みたいなのものもあって、海外の最先端の作家たちを毎年、集めています」

デザインもアートも超えて、自分の見方ができるようになる

「毎年アートナイトに来ていますが、解説を聞きながら回ると、自分とは異なる視点で見ることができました」と話してくれた参加者の方も。レポートの最後に、質疑応答の様子をご紹介します。

――アートナイトはどういう経緯ではじまり、どう変わってきているんですか?

「フランスの『ニュイ・ブランシュ』という一晩限りのアートイベントを見た森ビルの関係者が、これをぜひ日本でも、と企画をしたところからはじまったと聞いています。そこから、実行委員の人たちが地域や企業と一つひとつ交渉を重ねて、現在の状況につながっている。毎年参加者は増えていますし、今後はもっと大きくなっていくかもしれません」

――どれくらいの予算をかけて行われているんですか?

「詳しい金額は言えませんが、一晩限りのイベントとしては相当な金額がかかっています。六本木を舞台に巨額のお金とおびただしい数の人が動いている、この状況もアート的だと捉えられるかもしれません。不特定多数の人たちと独特の空気感を共有するこの体験は、強烈な記憶になりますよね」

――――このあと、どこで時間をつぶしたらいいですか?(笑)

「ツアーで回った作品は、アートナイト全体の10分の1にも満たないんです。全部見ようとしたら、朝まで余裕でかかってしまうくらい。この時間からも、その時間、その場限りのパフォーマンスやイベントがたくさんあります。今日しか味わえない体験をするという意味で、そういった作品を中心に見てみるのはいかがでしょうか」

――全体にインタラクティブな作品が多く、アートというよりデザインという感じがしました。

「デザインとアートは水と油じゃなくて、突き詰めていくと重なる部分がある。現代アートは、他の分野ともつながっていかなくてはいけないと思うんです。そうでなければ、八谷さんのメーヴェみたいな作品は生まれません。そういう意味では現在、デザインとアートは歩み寄って、互いによさを認め合っているんじゃないでしょうか」

「今回のアートナイトのコンセプトは、"体で感じろ"ということ。僕がお話したことは、いろんな見方のひとつでしかなくて、『あいつはああ言っていたけど、こんな見方もできるじゃないか』と、自分自身で感じてもらえたらいい。もう一度回ってみると、また違う見方に出会えるのが、アートナイトの楽しいところ。まだまだ夜はこれからですから、時間の許す限り、回ってみてください」

小川希(おがわ・のぞむ)

2002年から2006年に亘り、東京や横浜の各所を舞台に若手アーティストを対象とした大規模な公募展覧会『Ongoing』を、年一回のペースで企画、開催。その独自の公募・互選システムにより形成した数百名にのぼる若手アーティストネットワークを基盤に、既存の価値にとらわれない文化の新しい試みを恒常的に実践し発信する場を目指して、2008年1月に東京・吉祥寺に芸術複合施設 Art Center Ongoing を設立。現在、同施設の代表を務める。

RELATED ARTICLE関連記事